「緊急のアフガニスタンの問題は、政治や軍事問題ではない。パンと水の問題である」

こう語ったのは、アフガニスタンの人たちに寄り添い、復興に生涯をかけた医師の中村哲さん。

中村さんが亡くなって2021年12月4日で2年がたちました。

65万人の命と生活を守った中村さんの残したことばは、現地の課題とどう向きあうべきか、いま、改めて私たちに問いかけています。

(国際部記者 北井元気)

※この記事は2021年12月8日に公開したものです

『水は善人・悪人を区別しない』

2021年11月下旬、福岡市内で開かれた中村哲さんが亡くなって2年を追悼する集会。

中村さんが残したことばが紹介されました。

水が善人・悪人を区別しないように、誰とでも協力し、世界がどうなろうと、他所に逃れようのない人々が人間らしく生きられるよう、ここで力を尽くします。内外で暗い争いが頻発する今でこそ、この灯りを絶やしてはならぬと思います。

中村さんの現地での活動を支援してきた、福岡市の国際NGO、ペシャワール会。

中村さんの後輩で、現在会長を務める医師の村上優さんは、こう決意を新たにしました。

ペシャワール会 村上優会長

「ペシャワール会はどのような政権になろうとも、どんな状況になろうとも、アフガニスタンを見捨てず、現地の事業を続けて参ります」

生涯を賭したアフガニスタン

1980年代からパキスタンやアフガニスタンで医療支援を行ってきた中村哲さん。

十分な医療が受けられない人たちの診療にあたっていましたが、2000年ごろからアフガニスタンは厳しい干ばつに見舞われるようになりました。

干ばつによる食料不足に苦しむ多くのアフガニスタンの人たちを目の当たりにした中村さんは、独学で土木技術を学び、2003年からは用水路の整備や農地の再生にも取り組んできました。

これまでにかんがいが行われた土地は、およそ1万6500ヘクタール。

作物を作るのに必要な水を川からひき、余った分は川に返す循環型のシステムで、砂漠のように乾いて荒れていた農地に緑をよみがえらせました。

中村さんの用水路は、いまも65万人の命と生活を支えているといいます。

現地の人たちと信頼関係を築き、中村さんはこうした用水路をアフガニスタン全土に広げていこうとしていました。

しかし、2019年12月4日。

活動の拠点としていた東部ナンガルハル州ジャララバードを車で移動中、中村さんは武装グループから銃撃を受け、志半ばで亡くなりました。

いまもそばにいる

ペシャワール会 村上優会長

「僕にとっては哲ちゃんですよ。冗談を言ったり、とぼけたり、独特のユーモアがあって親しみが湧く人です。たぶんそうじゃなかったらみんなこんなについていかない」

中村さんが亡くなって2年。

ペシャワール会の村上会長は、中村さんの存在をいまも感じると話します。

村上優会長

「彼と対話をしながら事業を続けてきた2年間でした。だから、『いない』という感覚はないです。いまでもそばにいるような気がするのは、僕らだけではなくて、アフガニスタンにいるみんなもそうです」

急がれる現地での支援

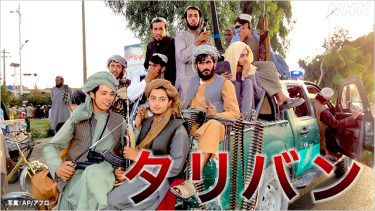

イスラム主義勢力タリバンが権力を再び掌握した、2021年8月。ペシャワール会も、一時は事業の停止を余儀なくされました。

しかし、わずか2か月ですべての事業を再開。アフガニスタンが直面している、「過去数十年で最悪」と言われる厳しい干ばつへの危機感からでした。

アフガニスタンでは国民のほとんどが農業で生計をたてていますが、用水路がひかれていない地域では、土地が干上がって、作付けができないところもあるといいます。

WFP=世界食糧計画などの国際機関は「今後、人口の半数以上にあたる2280万人が危機的な食料不足に陥るおそれがある」と、警鐘を鳴らしています。

ペシャワール会 村上優会長

「とにかく一番に解決しなければいけない問題は干ばつです。現地の人が望んでいることで、タリバンからも早い段階で用水路の事業を継続してほしいと言われました。飢餓、餓死という問題が迫るなかで、地道に続けていかなければいけない」

立ちはだかる資金凍結の壁

事業の必要性がこれまで以上に高まる一方で、会の活動はいま大きな壁に直面しています。

タリバンが復権すると、統治への懸念などから欧米各国が相次いで支援を停止。さらにアメリカがアフガニスタン中央銀行の保有する海外資産のほとんどを凍結したことで現金が不足し、銀行が十分機能しなくなりました。ペシャワール会も現地に送金ができず、預けてあった資金も一部しか引き出すことができなくなりました。

ペシャワール会では、現地とオンラインでやりとりをしながら、事業を少しでも前に進めようと模索しています。

資金が足りず、石を運んだり、川を削ったりする大型の建設用機械は、必要な数を確保することができません。しかし、川の中で工事ができるのは、水位が下がる冬の数か月間だけ。レモンやオレンジなどの農作物を売って得た現金でなんとか事業を続けています。

そんな厳しい状況のなかで現地から寄せられたのは、「作業にあたる自分たちの給料を後回しにしてほしい」という申し出でした。とにかく、これからもここで生きていくために、工事を進めたいというのです。

村上会長

「お金が動かないという人為的なことで人々が困窮していく。理不尽どころか本当は怒りです。だけど怒っても解決しない。こういう困難なときでも中村先生がしてきたようにどんなに規模が小さくなったとしても事業を持続すれば次に道が開けてくるという風に思っています。

彼が亡くなってもわれわれは彼と同じように歩いて今まで来ていますから、これからも踏みとどまることなく、先生の歩んだ道をしっかりと歩んでいきたいと思います」

『アフガニスタンを見捨てない』

中村さんの追悼集会で、なにがあっても活動を継続すると宣言した村上会長。最後に、再び中村さんのことばを紹介しました。

それは2001年にタリバンが世界的に有名なバーミヤンの仏教遺跡などを破壊したときに中村さんが語ったことばです。村上会長は、仏像の破壊を「女性の権利」や「民主主義」と読みかえると、現在の状況にも通じるのではないかと訴えかけました。

今世界中で仏跡破壊の議論が盛んであるが、我々は非難の合唱に加わらない。アフガニスタンの国情を尊重する。暴に対して暴を以て報いるのは、我々のやり方ではない。

餓死者百万人と言われるこの状態の中で、いま仏跡の議論をする暇はないと思う。少なくともペシャワール会=PMSは、建設的な人道的支援を、忍耐を以て継続する。我々はアフガニスタンを見捨てない。

『一隅を照らす』

生前、中村さんが特に気に入って使っていたという印象的なことばがあります。

「一隅(いちぐう)を照らす」

この意味について、中村さんは以前、NHKのインタビューにこう答えていました。

これは一隅を照らすと。世界中を豊かにするだとか、全人類を救うだとか、そういうことではなくて、一隅、自分の身の周りから照らしていってください、これが何より国の宝ですよとこういうことなんですよね。

自分がいまいる場所や立場で、自分にできる精いっぱいのことをする。

自ら実践し、あるべき支援の姿を示し続けた、中村哲さん。

そのことばと理念は着実に受け継がれ、いまも息づいています。

国際ニュース

国際ニュース