「教務主任」が「担任」も!?

千葉県松戸市の古ケ崎小学校では教員26人のはずが、3人欠員の状態のまま新学期を迎えました。

このため、本来は担任を持たないはずだった「教務主任」がクラス担任を兼務し、2人分の仕事に追われているというのです。

「教務主任」の田中秀明教諭。本来は担任を持たずに学校全体のカリキュラムを考えるのが仕事です。しかし、産休に入った先生の代わりに3年生のクラスの担任を兼務しています。

先月(7月)中旬、田中先生の一日に密着させてもらいました。

田中先生の長い一日

朝7時半。出勤するとまず「担任」の仕事を始めます。さっそく漢字の宿題の確認していると、プールの授業に必要な保護者の同意カードを忘れた児童が3人いるとわかり、各家庭に電話していました。

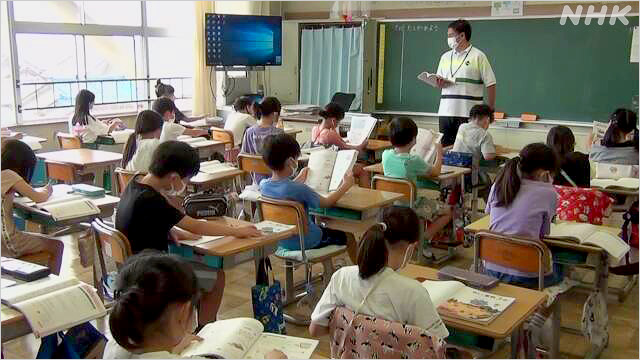

この日は、田中先生は午前から午後にかけて担任のクラスの授業を行いました。

教務主任は、全学年の授業計画や進捗(しんちょく)の確認、若手教員の指導育成などを担っているため、担任と兼ねるには限界があるといいます。

そのため、田中先生が担任として授業をしている間、校長や教頭などが一部の業務を肩代わりしていて、校長が新任の担任の授業を見て回り助言をしていました。

一方、授業を終えた田中さん。午後2時半ごろに児童が下校すると「教務主任」の仕事にとりかかります。

まず栄養教諭などと9月の給食の献立の会議を行います。

それが終わると今度は5年生の担任たちと夏休み中の林間学校についての会議に入りました。

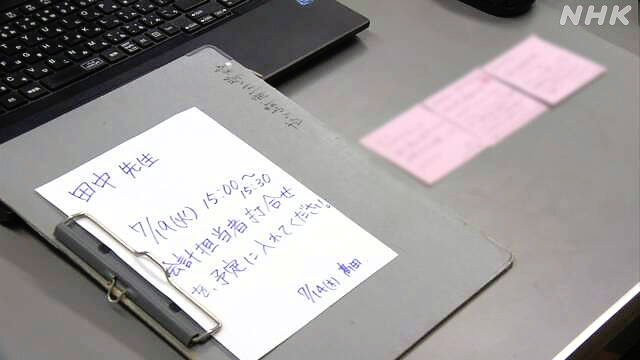

午後5時前に職員室に戻ると、不在中にほかの教員からの伝言メモが4件たまっていて、しばらくその処理に追われていました。

さらにこの日は、教頭が新型コロナに感染し休みになったため、保護者から「子どもが感染した」と電話を受けると、教頭の代わりに担任に連絡、書類作成、教育委員会への報告を行っていました。

職員会議の資料や夏休みの日程表の作成、教育委員会からの通知の配布などを終えると、時刻は午後8時40分。

その後、再び「担任」の業務に戻って漢字ドリルの丸つけなどを済ませます。

校内の戸締まりを確認して職員室の鍵を閉めた時には午後11時を回っていました。

田中さんはこう話していました。

「もう毎日ギリギリで、担任としてできているのは70%から80%くらい、教務主任としては50%から60%くらいです。どちらも100%やりたい思いはありますが、限られた時間では厳しく、もう1人自分が必要です。教材研究の時間もとれず、子どもたちに合った授業を考える時間がほしいです。もし、もう1人減ったら、学校は回らなくなってしまうと思います」

教務主任と担任の兼務を始めてから4月の残業時間は90時間を超え5月も「過労死ライン」とされる80時間を超えています。

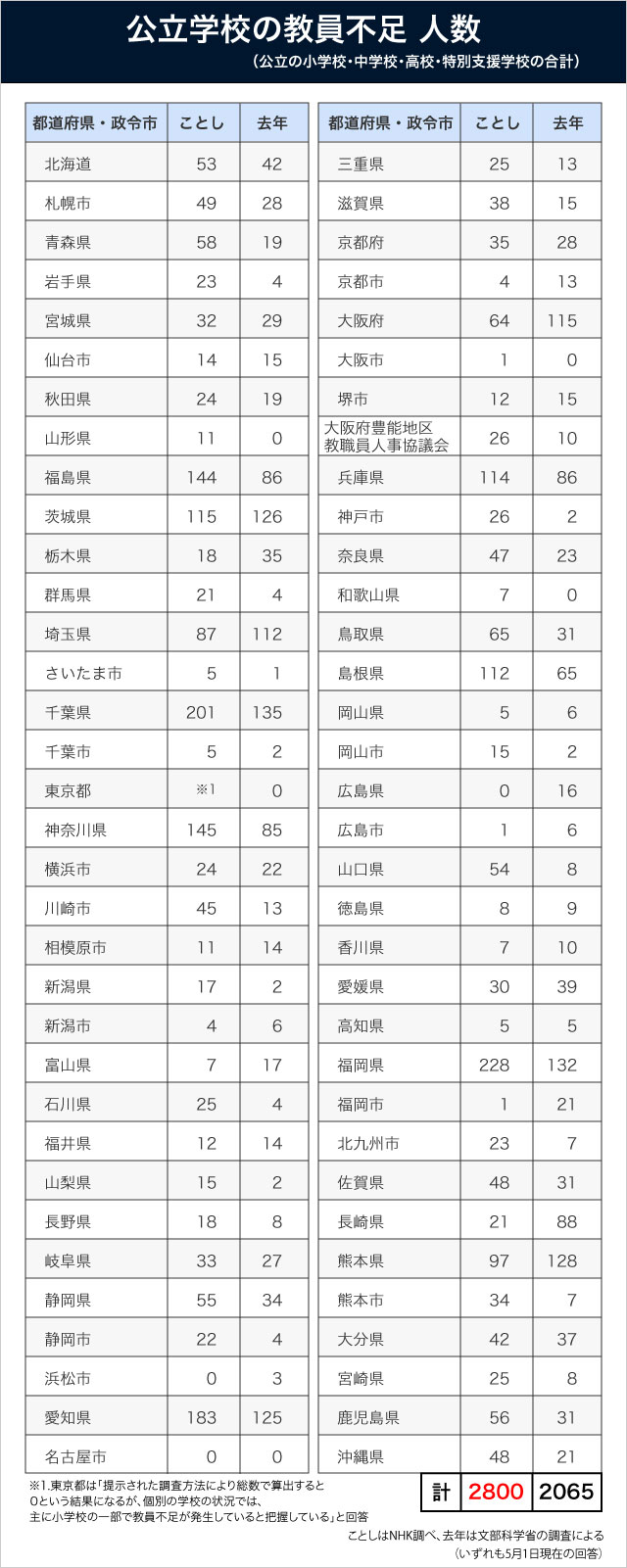

教員不足全国2800人 去年より36%増加で深刻

教員不足をめぐっては、文部科学省が初めて行った調査で去年5月時点で2065人の不足が明らかになりましたが、現場から今年度も厳しいという声があることから、NHKでは都道府県や政令指定都市など全国68の教育委員会を対象に国と同じ基準で調査しました。

その結果、ことし5月時点で▽小学校で1487人、▽中学校で778人、▽高校で214人、▽特別支援学校で321人と合わせて2800人不足していることがわかりました。

国の去年の調査結果から735人、率にして36%増えています。

把握している範囲で、小学校で学級担任が足りないケースが生じていると回答した教育委員会は32あり、このうち少なくとも12は、校長や教頭といった管理職が代わりに担任をしているケースがあると答えました。

半年ですでに3人目の担任に

古ケ崎小学校では教員不足による子どもたちへの影響も出始めています。

3人の欠員により新年度当初は担任が未定だった2年3組では、本来担任を持たない予定だった再任用の教員が急きょ担任をカバーしました。

6月上旬になって、教員が足りない学校の補助に入る役割の、正規の教員が異動してきました。

笠原みゆき教諭です。2年3組の担任になった笠原教諭はきめ細かな指導で子どもたちから人気があり、1か月ほどで児童たちとも関係を築いたといいます。

しかし、先月中旬に、新たにフルタイムで働ける非常勤講師が見つかったため、笠原さんは、8月から再び別の教員が不足している小学校に異動することになりました。

学年集会で校長から、笠原先生の異動と、2学期から新しい先生が来ることが伝えられると、突然のことに驚いて泣き出してしまう児童もいました。

笠原先生

「私自身も寂しいし離れたくないし、児童にとっても1年間同じ先生の方がいいとは思います。しかし、代わりの先生が見つかるまで、子どもたち、保護者、先生方の不安をなくす役割で派遣されているので、残り3日間、悔いのないように子どもとの信頼関係を作って終われればと思っています」

高谷昌校長

「子どもたちにとっては担任がころころ代わるのがいちばん困ると思いますし、半年ですでに3人目の担任になるので、保護者も学校に不信感を持たないかとても心配です。現場はいつ破綻してもおかしくない状況で、バタバタと補強態勢を作って毎日をどうにかやり過ごしているのが現状です。教員不足で空き時間がなく、ほかの人の仕事もしなければならず余裕もない。そのしわ寄せで教員たちが潰れないでほしいと心配しています」

いじめや不登校の子の対応にも影響

NHKの調査では、教員不足により子どもの授業や活動、いじめや不登校の対応など何らかの影響が「出ている」と答えたのは11の教育委員会で「出るおそれがある」と答えた47つとあわせると全体の85%を占めています。

具体的には、

「教員がいない教科の授業を教員が確保できるまで先送りしている」

「教科外の教員が教えることで専門的に学ぶ機会を失っている」

「特別な配慮を必要とする子どもの緊急対応ができない」

といった声が寄せられました。

教員の働き方についても、29の教育委員会が「影響が出ている」と答え、残りのほぼすべてが「影響が出るおそれがある」と答えました。

教材研究や子どもと向き合う時間が取れないことなども挙げられ、教員不足による子どもたちの学びへの影響が深刻な課題となっています。

いったいなぜ?要因は?

「教員不足」が生じている主な要因を複数回答で尋ねたところ、

「不足が出たときに臨時で教員になることを希望して名簿に登録する人が減少した」という回答が88%と最も多く、次に「特別支援学級が見込みより増えたこと」が59%、「産休・育休を取る教員が見込みより増えたこと」が53%、「病気で休職する教員が見込みより増えたこと」が43%となりました。

分析 専門家に聞く

今回の調査結果について、教員不足の問題に詳しい慶應義塾大学の佐久間亜紀教授に聞きました。

Q結果をどのように受け止める?

「去年より教員不足の状況が深刻化していることが明らかになったが、何の対策も打たれなければ、来年再来年はもっと深刻化する可能性が高い。結果として子どもたちにもっと大きな負担、しわ寄せが及ぶことになる。当たり前のように続いてきた教育システムが根本的に揺らいでいるともいえる非常に深刻な状況だ」

Qどうして教員不足に?背景は?

「正規教員の数が減らされ非正規の人も枯渇して人手不足になった結果、みんなの労働量が増えてしまいますます教員になりたい人が減るという悪循環にある。先生になりたいと思ってくれる人を増やすため働き方改革も大切だが現場の努力では限界があり根本的には人手を増やさないと仕事の量は減らない」

Qどうすれば?

「国は地方自治体が正規の教員を長期的に増やしていくための計画を立てられるよう財政的な支援をしていくことが重要だ。どこに住んでいても等しく教育を受けられるよう、国も地方自治体も一丸となって取り組んでいく必要がある」

国に望むのは…

実際、調査した自治体は、国に要望したい対策として次のような要望を挙げていました。

まず「給特法」という法律により月の給料の4%が上乗せされる代わりに、時間外手当てが出ない待遇の改善をあげた自治体が多くありました。

また「年度途中で欠員が増えることなどを想定した定数の増加」や「教員の業務を支援するスタッフの増加」、それに「再任用の教員の給与改善など、人を増やして働き方改革につなげるための予算の増加」が挙げられました。

このほか「教員免許が取れる大学の学部の定員を増やしてほしい」という意見もありました。

模索する自治体の取り組みは

教員不足に対応するための模索も各地で続けられていました。

<熊本市>

臨時的任用の教員や非常勤講師の希望者に対し、ICT機器の使い方の研修を行って、希望者を増やそうとしています。

<東京都>

文部科学省とあわせた今回の調査の方法だと不足はゼロになったものの、4月当初の時点で、公立小学校50校程度で教員が不足しているとして、今年度から転職情報サービスのサイトに求人広告を掲載して臨時的任用教員を募集しています。

<山梨県>

県内の公立小学校の教員として勤務することを条件に、大学などの奨学金の返済を一部補助する制度を作り、昨年度から募集を始めました。担当者は、「1人でも山梨県で教員をしたいという学生が増えてほしい」と話していました。

苦肉の策!ペーパーティーチャー講座とは

深刻な教員不足に対応しようと、教員免許を持つ人材の確保に向けて模索している県もあります。

ことし5月時点の教員不足が145人と去年の1.7倍に増加した神奈川県では、教員免許を持ちながらも現場を離れている人材を掘り起こそうと「ペーパーティーチャー研修講座」を去年5月から始めました。

学校現場の最新状況や授業の進め方などを伝えたうえで、教員の不足が生じたときに臨時で働くことを希望する人を県の名簿に登録していて、講座の開設以降、190人が受講し、すでに12人が臨時的任用教員などで採用されたということです。

その効果は…

その1人、県立横浜南陵高校で国語を教える川崎智治さん(48)は、24年間塾講師として働いてきましたが、学校の教員になるにあたり不安もあったといいます。

しかし講座で生徒どうしに議論させて考えさせる最新の学校の授業の様子を学んだほか、正規教員の採用試験を受けるまで学校現場で働くための手続きを知ることができ、高校の教員として働く決心がついたといいます。

ことし4月からは、休みに入った教員の代わりに通常の国語の授業に加え部活動の顧問もしているほか、夏休みの期間中も教えるなど正規教員と同じ役割を担っています。

川崎さんは「教員免許は取ったものの24年も前の話で、いま免許がどんな状態になってるのかわからないし、高校の授業のスタイルも全くわからなかったので、講座に参加していなかったら、4月から高校で教えることもなかったと思います。今までの経験を少しでも生徒たちに還元し、わくわくする授業をやっていきたいです」と話していました。

一方で、教育委員会では効果は実感しつつも教員不足に対応するには、自治体だけの努力では限界があるとしています。

神奈川県教育委員会教職員人事課の羽鹿直樹課長は「緩和にはつながっていますが教員不足は年々厳しい状況で、この講座だけで問題をすべて解消できるとは思っていません。教員が子どもたちに対して力を向けられるよう、働く環境を整えることが必要で、教員の定数の改善や待遇の改善を国に要望していきたい」と話しています。

教員不足人数 自治体別の一覧

都道府県と政令指定都市など68の教育委員会が回答した、ことし5月1日現在の、公立の小学校、中学校、高校、それに特別支援学校をあわせた教員不足の人数は以下のとおりです。

※()内は文部科学省の調査に対する去年5月1日現在の回答。

▼北海道は53人(42)

▽札幌市は49人(28)で、合わせて102人(70)。

▼青森県は58人(19)、

▼岩手県は23人(4)、

▼宮城県は32人(29)

▽仙台市は14人(15)で合わせて46人(44)。

▼秋田県は24人(19)、

▼山形県は11人(0)、

▼福島県は144人(86)。

▼茨城県は115人(126)、

▼栃木県は18人(35)、

▼群馬県は21人(4)、

▼埼玉県は87人(112)、

▽さいたま市の5人(1)と合わせると92人(113)。

▼千葉県は201人(135)、

▽千葉市の5人(2)と合わせると206人(137)。

▼東京都は「提示された調査方法により総数で算出すると0という結果になるが、個別の学校の状況では、主に小学校の一部で教員不足が発生していると把握している」と回答しています(0)。

▼神奈川県は145人(85)、

▽横浜市の24人(22)と

▽川崎市の45人(13)、

▽相模原市の11人(14)と合わせると225人(134)。

▼新潟県が17人(2)、

▽新潟市の4人(6)と合わせると21人(8)。

▼富山県が7人(17)、

▼石川県が25人(4)、

▼福井県が12人(14)、

▼山梨県が15人(2)、

▼長野県が18人(8)、

▼岐阜県が33人(27)、

▼静岡県が55人(34)、

▽静岡市は22人(4)、

▽浜松市は0人(3)で合わせて77人(41)。

▼愛知県が183人(125)、

▽名古屋市は0人(0)。

▼三重県は25人(13)、

▼滋賀県は38人(15)、

▼京都府は35人(28)で

▽京都市の4人(13)と合わせて39人(41)。

▼大阪府は64人(115)、

▽大阪市は1人(0)、

▽堺市は12人(15)、

▽大阪府豊能地区教職員人事協議会が26人(10)で、合わせて103人(140)。

▼兵庫県が114人(86)、

▽神戸市が26人(2)で合わせて140人(88)。

▼奈良県が47人(23)、

▼和歌山県が7人(0)。

▼鳥取県が65人(31)、

▼島根県が112人(65)、

▼岡山県が5人(6)、

▽岡山市が15人(2)で合わせて20人(8)。

▼広島県が0人(16)、

▽広島市が1人(6)。

▼山口県が54人(8)。

▼徳島県が8人(9)、

▼香川県が7人(10)、

▼愛媛県が30人(39)、

▼高知県が5人(5)、

▼福岡県が228人(132)、

▽福岡市の1人(21)と

▽北九州市の23人(7)と合わせると252人(160)。

▼佐賀県が48人(31)、

▼長崎県が21人(88)、

▼熊本県が97人(128)、

▽熊本市が34人(7)で合わせて131人(135)。

▼大分県が42人(37)、

▼宮崎県が25人(8)、

▼鹿児島県が56人(31)、

▼沖縄県が48人(21)となっています。

これらの人数は、昨年度、文部科学省が調査した方法に基づいて算出されているため、各自治体が独自に発表している人数と異なる場合があります。

※0未満は四捨五入。