娘は倒れた直後にAEDが必要だったのに

学校で突然、倒れて亡くなった子ども。

母親の1人に話を聞きました。

さいたま市の桐田寿子さんの娘、明日香さん(当時、小学6年生)は2011年9月、駅伝の練習中に校庭で突然、心臓発作を起こして倒れ、翌日、亡くなりました。

さいたま市の調査によると、明日香さんは倒れた直後すぐにAEDによる処置が必要な状態でした。

しかし当時、現場の教師たちは呼吸と脈があると思い、直ちにAEDによる処置が必要だと判断できませんでした。

寿子さんは「どうして誰もAEDを使おうとしてくれなかったのかと、最初はずっと悔しい気持ちでいっぱいでした。過去に似た状況で亡くなっている事例を知り、また同じことが起こるのではないかと強い危機感を持ちました」と話していました。

大きな教訓を残した事故なのに

明日香さんの死をきっかけにさいたま市教育委員会は2012年、寿子さんとともに「ASUKAモデル」と名付けた教員向けの救急対応のマニュアルを作りました。

また、寿子さん自身も娘のことを教訓にAEDの大切さを知ってほしいと全国各地の学校などで講演活動も続けています。

明日香さんの事例は日本スポーツ振興センターが公開している「学校事故事例検索データベース」にもまとめられています。

このデータベースは幼稚園、保育園、小中学校や高校などの中や通学中に事故で死亡したり重い障害が残ったりした生徒や児童について、見舞い金の給付のために学校や園が提出した学年や発生場所、事故の種類や状況などをまとめたものです。

明日香さんのケースは「校庭で、駅伝練習の課外活動中、1000mを走り終え、15m程度歩いた後倒れた。すぐに病院に搬送、治療を受けたが、翌日死亡した」と記載されています。

寿子さんはAEDについて大きな教訓を残した事故なのにそれが伝わらず、とても短い文章で終わっているのが悲しいと感じています。

また、事例の詳細をできるだけ明らかにして教訓を誰もが共有できる仕組みに変えていかなければ、再発防止にはつながらないと考えています。

「事故の教訓が伝わるよう詳しく状況を載せてほしい」

寿子さんは「公開されたデータベースを見て他の学校で起きている事故を知ることで、決してひと事ではなく自分の学校でも起きるかもしれないという心の備えを持つことができる。事故の教訓が見た人にちゃんと伝わるよう詳しく状況を載せてほしい。それが再発防止につながるのではないか」と話していました。

学校事故を詳細に分析

学校や幼稚園などで事故はどれくらい起きているのか。

NHKは公開されている2005年度から2020年度までの16年間、8400件余りのデータを詳細に分析しました。

その結果、亡くなった子どもは1556人にのぼり内訳は▽高校生が最多の700人、▽中学生が380人、▽小学生が272人、▽幼稚園や保育園が97人などと、年齢が上がるにつれて多くなっています。

見舞金の申請件数を年度別でみますと、2011年度が137人と最も多く、その後、次第に減少する傾向がみられますが、ここ数年も毎年50人以上にのぼっています。

さらに、死因を詳しく調べると全体の3割、490人が急に心停止したことなどによる「突然死」だったことがわかりました。

心停止した際には速やかなAEDによる処置が有効とされていることから、倒れた前後の状況の記載にある「AED」や「除細動器」、「電気ショック」という単語を抽出して、データの中で使われた頻度や一緒に使われたことばなどを調べました。

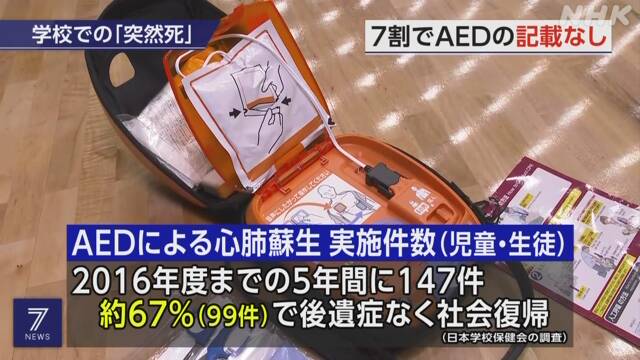

突然死の7割 AED使用の有無 記載なし

その結果、突然死の7割(356人)では記載がなく、データからはAEDを使ったかどうか分かりませんでした。

一方、残り(134人)はAEDに関する記載があったものの、このうち「すぐに」や「ただちに」など機器を使うまでの時間の経過がうかがえるものは1割余り(19人)にとどまりました。

AEDによる電気ショックが1分遅れるごとに救命率は10%ずつ下がるとされていますが、日本スポーツ振興センターのデータには倒れてから使うまでの時間や設置場所までの距離などといった具体的な記述はありませんでした。

またAEDの記載があった134人のうち、28人(20%)では救急隊が到着してから使われていて、なぜ倒れてすぐに機器を使用しなかったのかなどの詳細は分かりませんでした。

専門家「救命プロセスや課題を記録し検証にいかして」

医師で学校での突然死に詳しい京都大学大学院医学研究科の石見拓教授は日本スポーツ振興センターのデータについて、事故がどういう状況で起きたのか把握するには非常に貴重なビッグデータだとした一方で「AEDがどう使われたのか、使えなかった理由は何かが書かれていないため、救命処置がどんなプロセスで行われたのかを検証するのには不十分だ」と指摘します。

そのうえで「再発防止のためには倒れた場所からAEDが置いてあった場所までの距離や機器を使用するまでの時間、対応した教師の判断など内容をより充実させて検証し、学校や社会全体で対策につなげていくことが重要だ」と指摘しています。

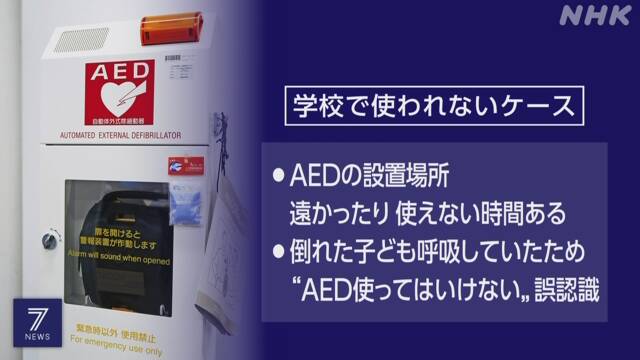

AEDがあるのに使われないケースも

学校での突然死をめぐっては、AEDがあったにもかかわらず使われなかったケースが起きているといいます。

学校での突然死に詳しい京都大学の石見教授によると、大きく2つのケースがあるということです。

<1.AEDの設置場所が適切でない?>

まずは、AEDが置いてある場所が遠かったり、使えない時間があったりしたケースです。

学校のグラウンドで部活動の野球の練習中に心停止した中学3年の男子生徒の場合、AEDがグラウンドから離れた校舎にあり取りに行くのに時間がかるため使用できなかったということです。

また、部活動中に意識を失った別の男子高校生のケースでは夜だったため校舎に鍵がかかっていて入れず、AEDを持ち出すことができませんでした。

このケースでは学校がその後、AEDの設置場所をグラウンドなどに見直したということです。

石見教授によると、AEDの設置場所としては以下の条件を踏まえた場所が最適だということです。

▽心停止のリスクが高い運動場や体育館などの近く

▽使う可能性がある現場まで片道1分以内

▽24時間、誰でもアクセスできる場所

そのうえで、再発防止のためには個々のケースについてさらに詳細なプロセスや対応の記録をとり対策を検討することが必要だと指摘します。

<2.呼吸があるから使わなかった>

もう1つのケースは倒れた子どもが呼吸をしていたことからAEDは必要ないと判断したケースです。

突然、心停止した際には呼吸が途切れ途切れになる「死戦期呼吸」というけいれんのような症状が見られることがあります。

こうしたふだんと明らかに違う呼吸は「AEDを使用するサイン」ですが、知らない人も多く「呼吸をしているからAEDを使ってはいけない」と認識して対応してしまった事例が実際にあったということです。

「迷った時はためらわず、すぐにAEDを」

石見教授は「AEDは機械が自動的に心臓の動きを解析し、電気ショックが必要かどうかを判定してくれる。迷った時はためらわず、すぐにAEDを使うことが重要だ」と話しています。

AED使用 67%が後遺症なく社会復帰

残念ながらAEDを使ったとしても助からないケースはあります。

しかし、適切な救命処置により命が救われたケースも多数、報告されています。

日本学校保健会が行った調査では小学校や中学校、高校などで児童や生徒に対してAEDによる心肺蘇生を実施した件数は2012年度から2016年度の5年間に147件で、このうちおよそ67%(99件)では後遺症もなく社会復帰しているということです。

石見教授は「突然の心停止でもAEDの使用によって多くの命を救うことができる。学校で心停止する事態は決してまれなことではく、教師や生徒の誰でもAEDを使えるよう、使い方を学んでおくことが非常に重要だ」と話しています。

データ分析 詳細は

「学校事故事例検索データベース」の分析結果です。

2005年度から2020年度までの間に、死亡見舞金もしくは、障害見舞金が支払われた8404件のケースが掲載されています。

これらのデータについて日本スポーツ振興センターは「事故の再発防止策を検討するための資料として誰でも見ることができるようにしている。学校現場などで活用してほしい」としています。

死亡事例は減少傾向

データの詳細です。

8404件のケースのうち、2005年度から2020年度までの16年間に死亡した子どもの数は1556人にのぼっています。

詳しく見ていきます。

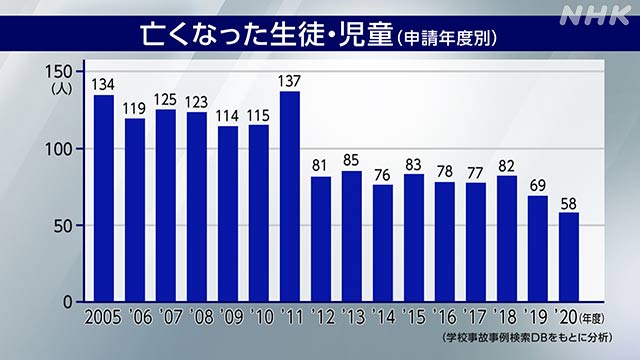

<年度別(見舞金の申請)>

公表されたデータの中では

▽2005年度が134人

▽2006年度が119人

▽2007年度が125人

▽2008年度が123人

▽2009年度が114人

▽2010年度が115人と減少する傾向が見られます。

▽2011年度には137件と増えますが再び減少し

▽2012年度は81人

▽2013年度が85人

▽2014年度が76人

▽2015年度が83人

▽2016年度が78人

▽2017年度が77人

▽2018年度が82人

▽2019年度が69人

▽2020年度は58人とこの16年で半数以下となっています。

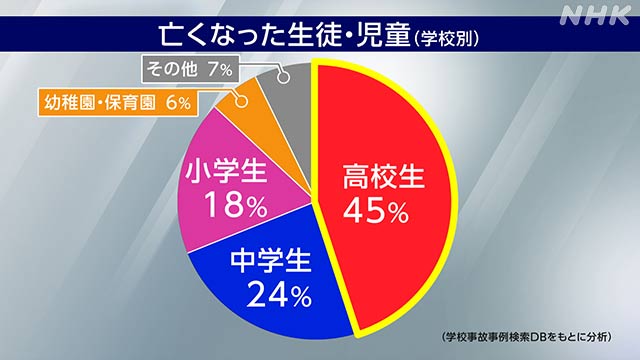

<学校別>

死者が最も多いのが高校で700人と全体の半数近く(45.0%)を占めています。

次いで中学校が380人(24.4%)小学校が272人(17.5%)保育園や幼稚園が97人(6.2%)と学年が上がるにつれて死亡事故が増えていることがわかります。

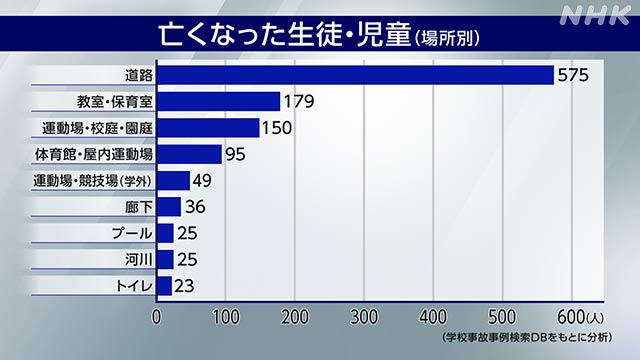

<場所別>

事故の起きた場所を見てみると

▽道路が最も多く575人(37.0%)

▽教室や保育室が179人(11.5%)

▽運動場や校庭、園庭が150人(9.6%)

▽体育館や屋内運動場が95人(6.1%)

▽学校外の運動場や競技場が49人(3.1%)

▽廊下が36人(2.3%)

▽プールが25人(1.6%)

▽河川が25人(1.6%)

▽トイレが23人(1.6%)

▽海や湖、沼や池が17人(1.1%)

▽スキー場を含む山や林野が16人(1.0%)

▽学校外の体育館が14人(0.9%)

▽階段が14人(0.9%)

▽公園や遊園地が14人(0.9%)

▽ベランダが12人(0.8%)となっています。

道路が最も多い傾向は小中学校、高校などで変わりませんが、高校では2番目が運動場や校庭、3番目が体育館や屋内運動場などとなっていて、小中学校と比べて部活動などの機会も増えることが背景にあるとみられます。

一方で保育園や幼稚園は保護者が連れ添って送り迎えすることが多く、道路の割合が減る一方、保育室や教室が45人と全体の46%を占め、最も多くなっています。

<亡くなった原因は>

死因は

▽「頭部外傷」が472人(30.3%)で最も多く

▽「心臓系突然死」が267人(17.2%)

▽「全身打撲」が177人(11.4%)

▽「窒息死」が149人(9.6%)

▽「内臓損傷」が119人(7.6%)

▽「大血管系突然死」が118人(7.6%)

▽「中枢神経系突然死」が105人(6.7%)

▽「溺死」が62人(4.0%)

▽「熱中症」が27人(1.7%)

▽「けい髄損傷」が25人(1.6%)

▽その他・不明が30人(1.9%)などとなっています。

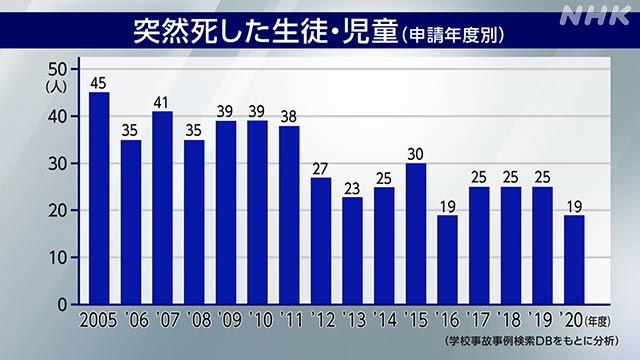

<突然死 年度別>

体調の急変などで亡くなる突然死は、死亡事例のうち3割にのぼり、減少する傾向が見られます。

▽2005年度が45人

▽2006年度が35人

▽2007年度が41人

▽2008年度が35人

▽2009年度が39人

▽2010年度が39人

▽2011年度は38人

▽2012年度が27人

▽2013年度が23人

▽2014年度が25人

▽2015年度が30人

▽2016年度が19人

▽2017年度が25人

▽2018年度が25人

▽2019年度は25人

▽2020年度は19人でした。

<学校別>

学校別で見てみると高校が178人(36.3%)、中学校が126人(25.7%)小学校が89人(18.2%)で高校と中学校では突然死の割合が特に高くなっています。

<発生状況>

突然死を状況別にみると、野球や陸上といった部活動などの「課外指導」中が140人とおよそ3割を占め、次いで体育の授業などの「各教科等」が96人となっています。

<突然死 場所別>

突然死のデータも、身体を動かすところで体調が急変するケースが多くなっています。

▽学校内の運動場や校庭、園庭が最も多く103人(21%)

▽教室や保育室が95人(19.4%)

▽体育館や屋内運動場が68人(13.9%)

▽道路が62人(12.7%)

▽学校外の運動場や競技場が29人(5.9%)

▽プールが12人(2.4%)でした。

AED使用の状況

心停止した際には速やかなAEDによる処置が有効とされています。

倒れた前後の状況の記載から「AED」や「除細動器」、「電気ショック」という単語を抽出すると、490人のうち134人には記載がありました。

「誰が」使ったのかを調べると、

▽教職員や生徒がAEDを使用したとみられるケースが102人(76.1%)

▽救急隊が使用したのが28人(20.8%)

▽病院で使用されたのも1人ありました。

※詳細は日本スポーツ振興センター「学校事故事例検索データベース」を参照してください。