惨めで、恥ずかしくて

中学1年生の僕。

毎朝、スクールバスに乗った。

学校までは20分ほど。

僕にとって地獄のような時間だった。

僕を名指しした落書きを見つけるのだ。

見るたびに、惨めで、恥ずかしくて、消えてしまいたくなった。

この落書きを誰がしたのか、僕には見当がつかなかった。

バスには何十人という生徒が、すし詰めの状態で乗る。

落書きは、バスに乗る誰かが書くのだろう。

でも、直接、僕に悪口を言ってくる人はいない。

いったい誰なのか。

みんなは誰が書いたのか、知っているんじゃないか。

僕は、落書きを見るたび、学校中に“敵”が増えていっているような気がして恐ろしくなっていた。

「早く帰りたい」

始まったのは、中学校に入学してすぐだった。

それまで普通に話していた同級生に声をかけても、返事をされなくなったと感じることが増えていった。

なんでそうなるのか。

嫌われるようなことをした覚えは一切ない。

そのうち学校中から避けられていると感じるようになった。

昼休みは特にきつい。

当然、お弁当を一緒に食べる人はいない。

教室の居心地が悪いので、トイレの個室にこもる日が増えた。

お母さんが作ってくれたお弁当。

トイレで食べる気にはなれず、一口も食べずにこっそりゴミ箱に捨てた。

学校にいることは苦痛以外、何物でもなかった。

授業が終わって帰れるようになるまで、「早く帰りたい」と、ひたすらそればかり考えていた。

体の異常

そんな生活を送っていると、体が悲鳴を上げた。

とにかくお腹が痛いのだ。

学校にいる間中、トイレを我慢して、帰宅したらすぐにトイレに駆け込む。

そんなことが何日も続いた。

朝、玄関で倒れたこともあった。

学校に行こうとすると、頭がクラクラして立っていられなくなるのだ。

それも一度や二度ではなかった。

食欲もなくなって、ガリガリに痩せた。

小学生の時の丸々とした体つきは、中学1年の夏休み頃には、あばら骨が浮き出るほどに細くなっていた。

大人は気付かない

両親はさすがに、僕の体がどこか悪いんじゃないかと心配して何度も病院に連れて行ってくれた。

でも、検査結果はいつも「異常なし」。

そのたびに「それなら学校に行ったら」と言われた。

健康面の心配はしてくれても、学校で僕が置かれた状況には気づいていないようだった。

両親は鈍感な人たちではない。

小学校の頃に、エアガンで顔を撃たれたり、ダウンジャケットをはさみで切り裂かれたりしたときは、痛そうにしている様子や、ボロボロになった洋服を見て、異変に気付いてくれた。

そして、相手の子どもやその親と向き合い、対処してくれた。

でも、中学生になってからの、落書きや孤立は、見た目ではわからない。

演じた「普通の中学生」

それに僕も家に帰ってくると、できる限り「普通の中学生」を演じていた。

わざわざ受験をして、中高一貫の私立中学校に入学したこともあり、「学校にはちゃんと通わないと」と思っていた。

両親は勉強に厳しかった。

特に父。

夕食のたびに「将来の役に立つから、勉強しなさい」と繰り返された。

分厚い参考書を何冊も渡されたけれど、文字だらけで読む気がしなかった。

正直に言って、僕はそんなに勉強が得意な方じゃない。

塾に通って、私立中学には何とか滑り込んだけれど、成績は下から数えた方が早かった。

それに比べて、兄は勉強がよくできた。

中学受験では偏差値の高い有名進学校に合格し、近所ではちょっと知られる存在だった。

お兄ちゃんは勉強ができるのに…。

さすがに口に出してそう言われることはなかった。

でも、両親がそんな風に考えているに違いないと、僕は感じていた。

「勉強したくない」とか「学校に行きたくない」なんて言えなかった。

逆に、どんどん「勉強しなきゃいけない」「学校に行かなきゃいけない」、あらゆることをちゃんとできないといけないと思っていた。

相談するなんて負け

だからこそ「誰かに悩みを相談する」なんてことは、僕にとって、最も恥ずかしいことだった。

先生や親に相談したら「告げ口」だと思われて、エスカレートするんじゃないかという不安もあった。

でも何より、相談することは、ちゃんとできない自分を認めることになる。

両親も認めてくれないだろうし、僕自身が許せなかった。

「悩んで相談するなんて、弱いやつのすることで、負けだ」

そう思っていた。

心の悲鳴

でも、やがて「普通の中学生」を演じることもできなくなった。

心も悲鳴を上げ始めたのだ。

心がモヤモヤして、イライラして、どうしようもなくなり、僕は暴れるようになった。

家のドアや壁を殴って、何カ所も穴をあけた。

何度も何度も壁に頭を打ち付けた。

何が起きたのかと、父が僕を羽交い締めにして、頭を打ち付けないようにする。

でもバタバタと暴れ続けた。

痛かったけれど、そうする以外、どうすればいいのかわからなかったのだ。

身近に感じた“死”

そんな生活が続いた中学1年の終わりごろ、10代の自殺が相次いでいるといった内容のニュースを偶然、テレビで目にした。

「このままだと僕も自殺するかもな」

壁に頭を打ち付けて、自分を痛めつける延長線上に“自殺”があるのかもしれない。

初めて“死”を身近に感じた。

でも死にたいわけではない。

なんとかしないと。

僕にとって転機だった。

それからすぐ、学校で「スクールカウンセラー」を案内するチラシが配られた。

たぶん同じようなチラシは何度も配られていたんだと思う。

でも「相談は負け」だと思っていた僕の目には、まったく入っていなかった。

だけど、このときは「これだ」と思った。

追い詰められた僕を、なんとかしてくれるのではないかと思ったのだ。

数日後、カウンセリングを予約した。

初めての「相談」

予約当日。

カウンセリングルームは、普段の教室からは少し離れた、別の建物にある。

放課後、僕はすぐにその建物に向かった。

下校する生徒たちに、部屋に入っていく姿は見られたくない。

でも、緊張する。

なかなか部屋には入れず、ドアの前の廊下を何度も行ったり来たり。

意を決してドアを開けると、中には、長机を2つくっつけた大きなテーブルと、観葉植物があった。

病院とも保健室とも違う。

僕にとって不思議な空間だった。

パーテーションの向こうから現れたカウンセラーは年配の女性だった。

「こんにちは。ここに座って」

言われるままに、1メートルほどの距離で向かい合って座った。

何を聞かれるんだろう。

とにかく落ち着かない。

頭は真っ白だった。

カウンセラーは、雑談っぽいことを話している。

だけど僕には、何も入ってこない。

すると、こう聞かれた。

「まずは自己紹介してみて」

頭がさらに真っ白になる。

何をどう話せばいいのかわからない。

僕は、黙ってしまった。

沈黙が永遠に続くのではないかと感じていた時、カウンセラーが、こう問いかけてきた。

「何かつらいことはある?」

“つらい”

そのことばに、僕の心が、激しく反応した。

心に抱え込んできたモヤモヤやイライラ。

それは“つらい”ということだったのか。

えたいの知れないものに名前がついた。

そんな感じがした。

「僕はつらかったのか」

やっと見つけた自分を表現することば。

それがわかると、これまでの状況や、両親の対応、そしてその時々に僕がどう感じていたのか、次々にことばとなってあふれてきた。

50分間のカウンセリングの時間。

ほぼ一方的に僕が話していた。

カウンセラーは、その話を、ただただ聞いていた。

「学校を休みたい」

今まで言えなかった気持ちも話した。

そのことも否定されることなく聞いてもらった。

これは相談だったんだろうか。

アドバイスをもらったわけでもない。

ただ、部屋を出たあとの僕は、肩の荷が下りたように感じた。

「相談するなんて負け」という感覚もなくなっていた。

親への告白

その後の僕はずいぶんと変わった。

暴れることはなくなったし、自分の気持ちに素直に向き合えるようになっていた。

カウンセリングから数日後。

学校から帰ってきた僕は、ずっと言えないでいた気持ちを、母に伝えた。

「お母さん、僕、学校に行きたくない。しばらく休みたい」

母からは「なんで?」と聞かれた。

「いじめられていて、つらいから」

そう話すと、母は理解した様子だった。

「勉強、勉強」と言われていた中で、その反応は意外だった。

でも、僕にとっては、気持ちを、真正面から落ち着いて伝えられたことが大きな変化だった。

その後、両親には、学校で何があったのか、僕がどう感じていたのかを伝えた。

そして学校を休むようになった。

両親は学校に連絡し、教頭先生と話し合ってくれた。

何があったのか僕からも教頭先生に話した。

先生は真剣に聞いてくれた。

父の机の上には「不登校」とか「いじめ」に関する本が並ぶようになった。

どの本も、文章の至る所に線が引かれボロボロになっていった。

「僕のことをわかろうとお父さんも頑張っているんだな」

そう思うとうれしくて涙が出た。

鎖がとけた僕

学校に行かなくなると、心も体も元気になった。

お腹の痛みはすっかりなくなり、ガリガリだった体も、元に戻っていった。

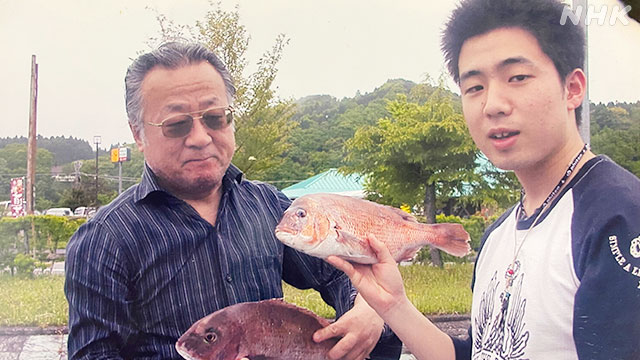

学校を休んでいる間、両親は僕を旅行に連れて行ってくれた。

平日だったので、父は仕事を休んだ。

旅先では、星空のきれいな夜に海で釣りをした。

夜ごはんでは、新鮮な魚をたくさん食べた。

その写真を撮って教頭先生にメールで送ると「うまそうだな。俺の夕飯はカップラーメンだ」という返信が来た。

ちょっと申し訳ない気持ちになったのを覚えている。

再び学校へ

休みはじめて1年ほど。

中学3年に進級するタイミングで、僕は学校に再び通うことにした。

月に数回、カウンセリングにも通った。

聞いてくれたのは、最初からずっと変わらない女性のカウンセラー。

学校に通い始めると、僕のことを「ずる休みしていたやつだ」なんて言う声も聞こえてきた。

カウンセラーには、そんなことがあるたび、僕がどう感じたのかを聞いてもらった。

「つらくても相談できるから大丈夫」

自分の気持ちを出せる場所があるという安心感ができていた。

嫌なことを言われても、以前ほど落ち込まなくなったし、面と向かって反論したこともあった。

そのうちに友だちもできたし、高校を卒業するまで、そんなに嫌な思い出はない。

カウンセラーに話す内容も、人間関係だけでなく、進路の悩みなんかに変わっていった。

30歳になった“僕”

“僕”、栗本顕は、30歳になった今、カウンセラーとして働いています。

自分の経験から、誰かの気持ちを受け止められる人になりたいと思ったからです。

大学院で学び、資格もとって、中学や高校でスクールカウンセラーをしています。

SNSでの相談にも広く応じています。

中学生の時の僕のように“相談できない”子どもも少なくありません。

「弱い部分を見せたら負け」「恥ずかしい」

やっぱり、そう思っているようです。

「自分の悩みなんて大したことないと思っていた」と言う子も結構います。

でも、子どもたちには、相談してほしいと伝えたいです。

どんな小さな悩みでもいいんです。

もし相談した誰かに否定されたり拒絶されたりしても、別の誰かで受け止めてくれる人が必ずいます。

「話す」ことは「放す」こと。

誰かに話をすることで、心の中にある“つらさ”や“悲しさ”といった重荷が解き放たれ、気持ちを楽にするんです。

“僕”をわかろうとして

保護者の方々にもわかってもらいたいことがあります。

何の問題もないように見えても、子どもが“相談できない”状態になっているのかもしれないと、少し踏み込んで考えてみてほしいのです。

かといって無理に心を開かせようと問い詰めても、逆効果になる可能性があります。

子どもの姿をじっくり見守り、理解する姿勢を示してみてください。

そして“タイミング”を待ってください。

もし子どもが話し始めたら、そのことばをじっくりと受け止めてあげてください。

追い詰められた状態の子どもは、アドバイスが欲しいわけではありません。

大人に、ありのままを理解してもらうことを願っているんです。

悩みを話そうと思ったら…

24時間子供SOSダイヤル(年中無休)

0120-0-78310(なやみ言おう)

こころのほっとチャット(SNS相談)※栗本さんも所属

LINE:@kokorohotchat

文部科学省が子どもの相談先の一覧をまとめたホームページ

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm(NHKのサイトを離れます)

厚生労働省が設けているさまざまな相談機関を検索できるサイト

http://shienjoho.go.jp/(NHKのサイトを離れます)