子どもはかわいそう、ではない!

コロナ禍ということで、WEBのテレビ会議システムで行ったインタビュー。来日しておよそ30年。関西弁で流ちょうに話すサコさんに、まずは「日本では子どもたちが長引く休校で学校にいけず、学習の遅れなどが懸念されています。どのように感じていますか?」と尋ねました。

すると、サコさんは「『子どもがかわいそう』と言われますが、本当にそうでしょうか?学校・社会がどう変化したのか、彼らは目の当たりにして多くを学んだはずです。子どもたちは、歴史的な人物ですよ!」という、こちらの想定と違う答えを返してくれました。このあとのインタビューが楽しみになりました。

アフリカ出身者で初の大学学長に

まずは、サコさんのプロフィールを紹介します。

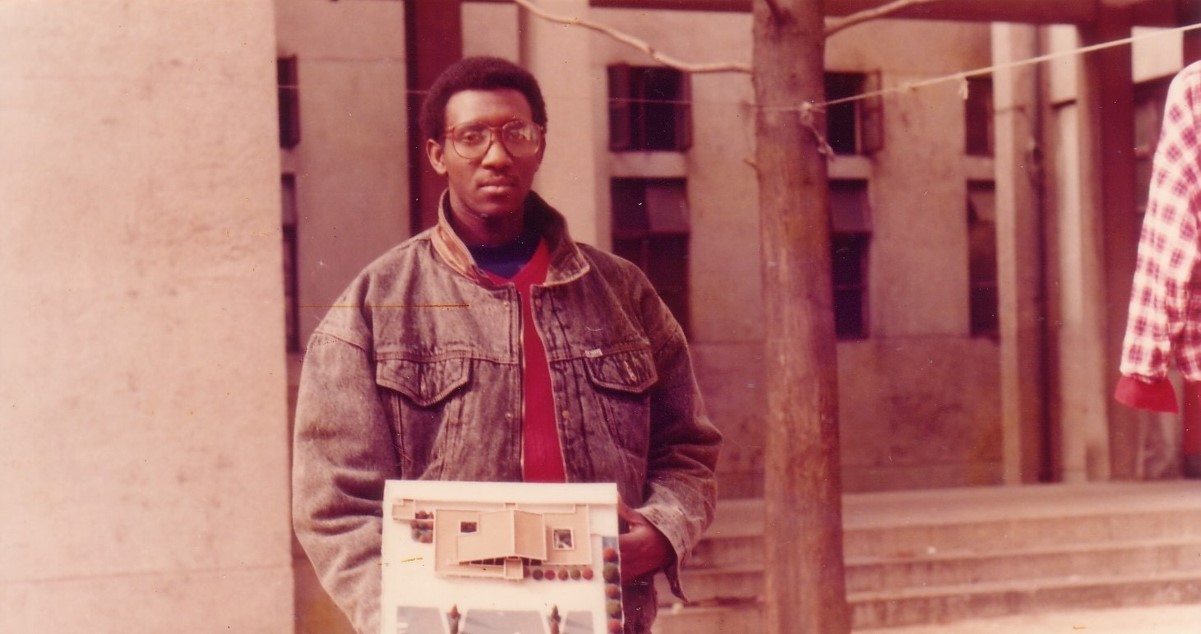

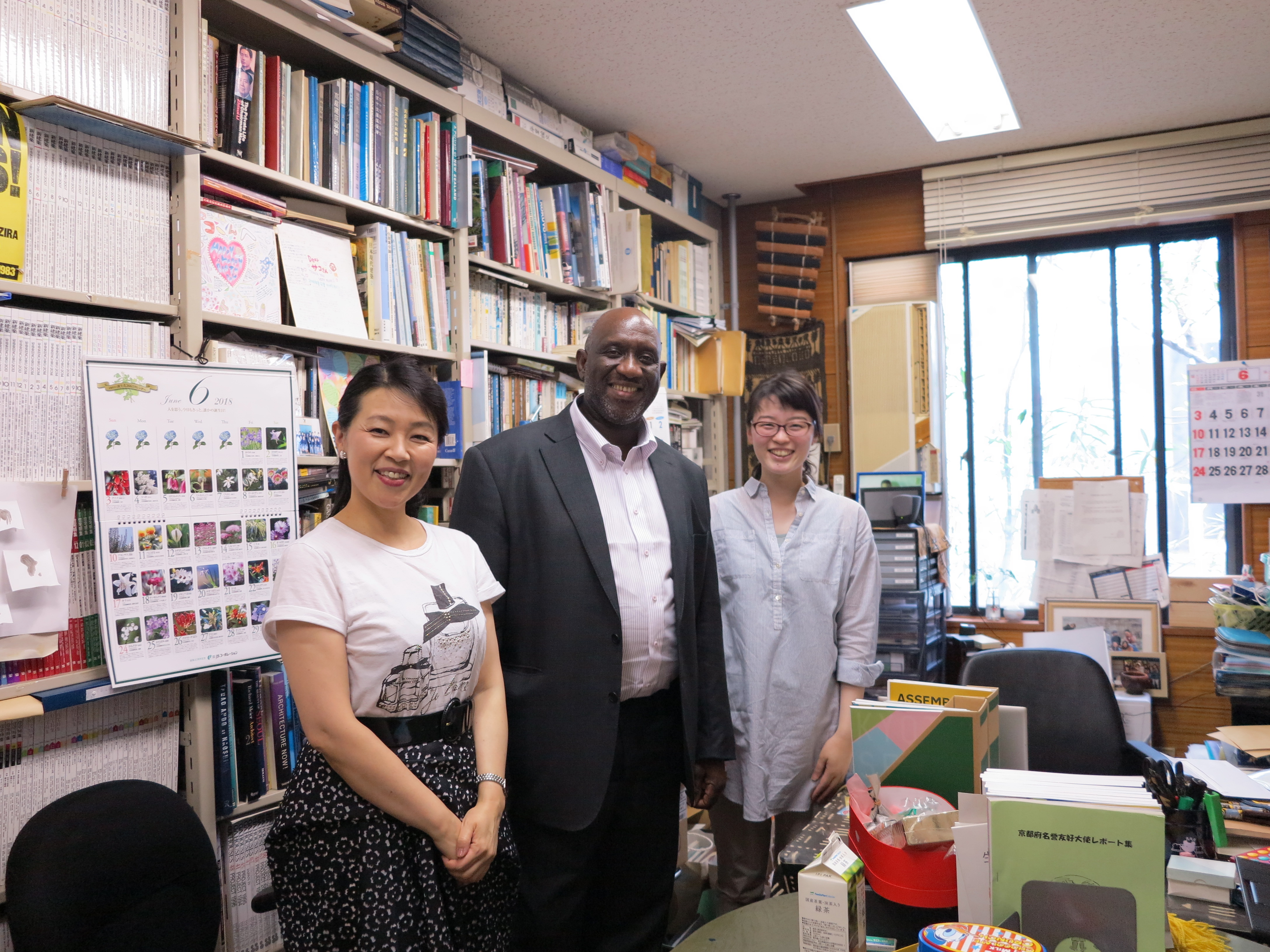

1966年に西アフリカのマリで生まれ、24歳で来日。1999年に京都大学大学院を卒業し、2001年に京都精華大学人文学部の教授に採用されました。そして2017年には、他の2人の候補者らを抑えて学長に選ばれ、翌年就任しました。

日本の大学で、アフリカ出身者が学長となるのはサコさんが初めてです。

日本での研究生活で感じたこと

まず素朴な疑問として、なぜアフリカから日本に留学しようと思ったのか聞きました。

サコさん

「縁もゆかりもない中国に留学に行くことになり、一から中国語を学びました。大学を卒業したらマリで国家公務員になろうと思っていましたが、国の経済情勢が悪化して難しくなってしまったんですね。そんな時、一度旅行で訪れていた日本で学んでみようと思い立ち、留学を決めました。大阪で4畳半のボロアパートに暮らしながら、1日9時間日本語を勉強しました。学校で習う日本語と関西弁が全然違うから、最初は本当に分からなかったですよ。中国人はナチュラルな好奇心で近寄ってきて何でも思ったことをぶつけてくる、お互い言いたいことを言って理解しあう印象でしたが、日本人はただ『チラ見』するだけ。ことばのない差別みたいなものを感じましたが、酒に酔うと本音が出てましたね」

日本で研究生活をする上で心がけたのは「日本人と同じレベルで競争する」ということだったといいます。

サコさん

「『自分は外国人だ』ということに甘えると、いつまでもお客様扱いで、ある意味、序列化されると感じました。日本人と留学生の間には距離がありましたから、そう見られないようにしようと、学生時代はレポートも議論もすべて日本語で徹底して行いました。研究室では、日本人を他のアジア諸国など海外に連れて行く機会を作って学生の目を世界に広げるようにもしました。当時は『日本はわざわざ海外で学ぶことはない』と話す学生もいましたが、海外に出てみると、みんなどんどん変わっていきました。すると、だんだん周りが『サコと一緒にいるとたくさん学べる』と認めてくれて、日本人と同じ立場で見てくれるようになっていましたね。教授になってからは他の同僚に声をかけて委員会を作り大学の将来構想を練ったり、新たな学習コースを設計したりしました。そのうち、学部運営にも携わるようにもなったんです」。

学長に選ばれたのは、黒人やマリ人だからという理由ではないと答えました。

サコさん

「ほかの候補者と同じレベルで挑戦した結果、私のアイデアのほうが評価されたからだと考えています。学長として手がけたのはマイノリティである留学生を優遇しないこと。そのかわり、マジョリティ側の日本人学生や教員の意識も変えることに注力しました。留学生専用の相談窓口もやめて学生全部共通にしました。学生にとっては大変な面もあるでしょうけど、日本人も留学生も同じ土台で学んで競争することがお互いにとって必要です。それが本当のダイバーシティやグローバルだと思っています」

異色のリーダーから見た日本のコロナ対応

現在は日本国籍を取得し、日本人の妻、子どもと京都で暮らすサコさん。およそ30年にわたって日本を見つめ続けてきたサコさんの目に、コロナ禍の日本はどう見えているのか聞いてみました。

サコさん

「2月に出張でパリに行ったのですが、現地のほとんどのニュースが日本、中国、韓国でした。日々の感染拡大や批判めいた話も含めて、自分が日本から来たとは言えないくらいいろいろな話が出ていました。帰国する時、日本はより緊張感があるだろう、もしかして隔離されるかもと思っていたら、渡航歴を質問されることもなく飛行機を降りて普通にタクシーで帰って。当時の日本はまだ『ひと事』と感じました。自分には関係ないのに、どこかで起こっている感染が自分の生活に影響を与えようとしていると。だから自粛と言われても、当初は皆さん抵抗していたような気がします」。

政府が打ちだした大規模イベントの自粛や一斉休校なども中途半端に見えたと振り返ります。

サコさん

「最初のイベント自粛や学校休校は2週間程度でしたが『えっ、なぜもう少し長期ではないのだろうか』と思いました。『この1~2週間が感染防止に極めて重要だ』と言われると、多くの人は2週間の対策の意識しか持たない。もちろん今回のウイルスは解決策がない、何が正しいのか、正解がないなかでの対応ですが、そうであれば最初からそれを断言したうえで、もう少し長い期間の設定を思い切って決断すべきだったのではないでしょうか。2週間はあっという間にすぎましたが、結局感染は収束しなかった。緊急事態宣言が出たころには『やっと出た』という感触で、すでに皆さん疲れ切っていたと思います。日本は政策を小出しにしている印象で、国民も何を信じればいいか揺れていたように見えました。これは日本の決定プロセスのハンディだと思うんです。物事を決めるのに非常に時間がかかる。いろいろな人たちの顔色も見ながらということなんでしょうが、本当は国民から選ばれた人たちなんだから、パッと決断する姿を見せてほしかった。何かあるとすぐ『専門家がこう言ったから』と自分たちでないところで決めているような印象でした」。

一方、国民の側にも、ある特徴を感じたといいます。

サコさん

「日本人は政治にそれほど関心がないのに政治に期待していて、かつ厳しいんですよね。何も対策を打ってくれないと言いながら、何かすると当然のように厳しい批判が来る。そこは協力的ではないというか難しいところだと思います。それが政治を焦らせているのかは分かりませんが。欧州などのような強い外出制限でなく『自粛』で済んだのは、日本人が『言われてほしい』国民だからというのもあるように思います。いいか悪いかは別にして、日本人は言い訳がほしい。『自分で決めたのではなくて、言われたからやる』という傾向があるので、ある意味それも助かったのかもしれません。長年日本に住んで感じるのは、自分で考えて行動することを諦めているかのように見えることです。政府の決定を待たずに、自分たちで方針を決めてやってみる、正しいと思うことを地域や学校が協力してやったらいいと思うんですけどね」。

どう見る?日本の教育

教育の現場もこの間、混乱が続きました。学校は6月から再開しましたが、学習の遅れなどをどう取り戻すか課題となっています。

これについて聞いてみると、サコさんは冒頭で紹介したような考えを述べたうえで次のように語りました。

サコさん

「そもそも学力の遅れとカリキュラムの遅れは別物ではないでしょうか。カリキュラムの遅れは、補講を重ねたりオンラインなどで補ったりする必要はあると思いますが、休校によって『学力』そのものが遅れている、保障されていないとは全く思っていません。生きているかぎり何らかのことを日常的に吸収していて、勉強につながっています。ちょっと変な言い方になりますが、休校期間を過ごした子どもたちは、ある意味で歴史的な時期を過ごしたといえると思うんです。これは望んでできるものではありません。世界中で感染が同時に巻き起こった時期に学校に通っていて、学校や社会がどう変わっていったのか目の当たりにしたわけです。その時間を過ごしたという意味で、子どもたちは歴史的な人物だと思います。私は彼ら自身がこの3か月をどう過ごしたのか、何を感じたり、工夫したりしたのか、それを振り返って語る力を身につけることがとても大事だと思っています」。

“休校中の3か月”は子どもの成長にも

また、一時、急浮上した9月入学の議論についてはこう指摘しました。

サコさん

「あれをやってしまうと、休校は『失われた3か月だった』になってしまいますね。今までのことはなかったかのように、消してしまうかのような策をとるのはあまりに子どもに不親切だと思います。あの時期にいろんな考え方の子どもたちが出てきているはずなのに、そこをまとめて『学校にいけなくてかわいそうだったね』ではないと思います。この期間をどう生かして考える材料にするかが必要でしょう。マリの学校では国の政治が不安定で、半年とか、場合によっては1年、2年と学校に行けなくなる時期が普通にありました。中にはそれで留年して、同級生でも年齢が違うなんてこともありましたよ。でも今、彼らは国連や世界銀行、大臣など、いろんな形で世界で活躍しています。学校に行かない時期があった、ブランクがあったからダメだったとは誰も感じない。いろんなことがあるから人間は成長するし、だからもっと知恵がつくと思います」。

教育現場はもっとクリエイティブに!

アフリカで培った経験、さらに、長年日本を見つめ続けたサコさんからの指摘は、私たちにとって気付きが多いものでした。最後に、日本の教育に必要なものは?と問うと、原点に立ち戻るべきだと語りました。

サコさん

「日本の学校は『プランA』しかない。プランB、プランCが出てこないことが悲しく感じます。例えば学校行事。子どもの成長のために必要だからと、今回もなんとかやろうとするところが多いと思いますが、その行事に代替できる、同じような成長を保障する何か別のことはないのでしょうか。決められたことを何としてでも貫かねばならぬという風に見えるのは、本当に子どものためだろうかと思いました。『今まで当たり前だと言われているものをしない』ということに対する反発が怖いから、できるだけ従来の行事やスケジュールをやろうとしている、そんな風にも見えます。もっと現場のクリエイティブさが発揮されるべきだと思います。最初から決めたものをやり通すのでなくとも途中で変える力を持ってもいいんじゃないでしょうか。どういう教育でどんな人間像を目指すのか、それを見つめ直せば、カリキュラムは弾力的にもっと工夫してもいいと思います。こんな時だからこそ、本来の目的、原点にそれぞれが立ち戻って考えることが大事だと思います」。