どんな「生まれ」でも可能性が追求できる環境を

松岡准教授

学校が再開したことでオンライン授業の有無といったわかりやすい実践のばらつきは縮小します。コロナ禍前と同じく目には見えづらくとも学校内外でさまざまな差があっても、再び「同じような教育機会」を提供しているという幻想が共有されることになるのではないでしょうか。これでは、「教育機会均等」という実態が伴わない理念を掲げた元の「教育格差社会」に戻るだけです。

戦後日本にはずっと「生まれ」(出身家庭の社会経済的地位・Socioeconomic Status,以下SES※注1)によって学力や学歴といった教育成果に差がありますし、近年のデータで他の先進諸国と比べると格差の度合いは平均的です。そのうえ、学校の全面再開で日常が訪れたとしても、「生まれ」によって多くの人たちの可能性が制限されているコロナ禍前の状態がそのまま戻ってくることを意味しないはずです。

休校によって学力や習慣を身につけることができなかった子どもの割合は、特に低SES層で高いと考えられます。コロナ禍による親の失職や収入減も重なり、選抜性の高い高校・大学への進学をみずから望まなくなったり、学習に時間を使わなくなったり高校を中退したりと、みずから学歴獲得競争から降りる子どもたちが出てきても不思議ではありません。

これらは「今まで」と同じく目にはとても見えづらい現象です。「休校でみんなが大変だった」という印象論で、社会経済的に恵まれていない層がこぼれ落ちていくことが見過ごされ得るわけです。

未曽有のコロナ禍を奇貨とするためには、オンライン授業の有無のような表層に浮かんできたわかりやすい学習機会の差の消え去りと共に「終わったこと」にするのではなく、教育機会と結果に差があるという実態について社会全体で広く建設的に話し合い、どんな「生まれ」でも一人ひとりが無限の可能性を追求できる教育環境を整備するべきではないでしょうか。

教育格差の解消に向けて~データに基づいた教育施策を

実際に「生まれ」と教育成果の関連を弱める(教育格差を縮小する)施策を打つためには、これまでの教育の議論と政策の在り方を大きく変える必要があります。

まず何よりも重要なのは、「学校教育」や「教育政策」という「みんな」を対象とした議論をする際に、データで日本全体の実態を踏まえることです。教育は誰もが何らかの経験を持っているので意見を持ちやすい領域ですが、「個人の見聞」(目に入る範囲のエピソード)が日本全体の「ふつう」ではない可能性に自覚的であるべきです。

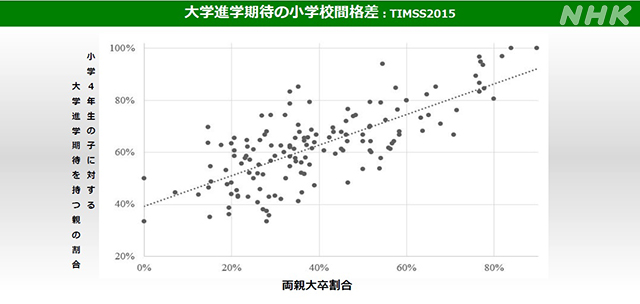

わたしたち一人ひとりは「生まれ」によって緩やかに隔離されて育っています。格差というと私立小学校のような特殊な事例が注目されますが、98%の児童が通う公立小学校であっても日本全体で見ると教育環境は学校ごとに異なります。

児童の親の大半が大卒で、学力や通塾率が高く、将来大学進学に行くことが大前提の学校もあれば、親の学歴を含むSESが低く、学校内外で学習が規範となっていない学校もあります。

「個人の見聞」は日本全体で見たとき必ずしも「ふつう」ではなく、全国を対象としたデータが示す「社会全体の実態」とかい離し得るわけです。

コロナ禍の休校についても、日本全体で何が起きているのかを把握するためには、文部科学省による実態調査が必要です。ただ残念なことに、これから詳細な設計をして調査しても、休校中という過去のことを思い出しながら回答してもらうことになるので、分かることには限りがあります。

もしコロナ禍以前から定期的に調査を行っていれば、多くのことを明らかにできたはずです。たとえば、子ども一人ひとりのSESや学力だけではなく運動能力や健康などさまざまな指標についてデータを定期的に記録しておけば、休校によってどのような子どもが特に強く影響を受けたのか明らかにできたのではないでしょうか。休校日数の違いやオンライン教育の有無が実際にどのような影響を子どもたちに与えたのかも分かったはずです。

コロナ禍の休校で全小中学生に対する1人1台端末配付の年度内実施が決まりましたが、本来であれば家庭に端末がない子やそのような家庭の割合が高い地域を優先すべきです。これもふだんからデータを取っていれば早い意思決定ができたはずです。

休校という問題が表面化してから家庭のICT(情報通信技術)環境を教師や学校が調べなければならない時点で、日本のデータ取得がいかに不足しているか分かります。

近年、同じ子どもたちを追跡し、同一個人の学年間の学力を比較できるパネル調査を行う自治体も出てきましたが、日本の教育分野にはまっとうな調査が不足しています。データがない、あるいはかなり限定されたデータしかない以上、「思いつき・思い込み」教育実践・政策が提案・実施されることになります。

さらには、それらの実践や制度の変更前後でデータを取っていないので効果も分かりません。根拠の薄い「思いつき・思い込み」教育実践・教育改革の「やりっ放し」が繰り返されてきたわけです。これでは体重と摂取カロリーを計測・記録せず、気分次第で食事内容を変更しながら理想の体型になったらいいなあと漠然と望んでいるのと変わりません。

この「今までのやり方」では、戦後ずっと存在してきた教育格差が突如縮小し始めることはないでしょう。そろそろ、継続的なデータ取得を徹底すべきです。学力以外にもさまざまな時点間で比較可能な指標について、子どもと学校単位で追跡し、どの子どもがどれぐらい伸びていないのか、どの学校が困難を抱えているのかを可視化し、実態を踏まえた意思決定とさまざまな効果測定をする段階に引き上げるべきではないでしょうか。

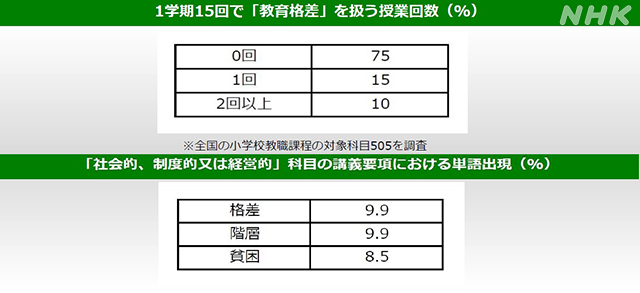

データで実態と向き合うという観点で、もう1つ提案があります。日本の大学の大半の教職課程では教育格差を体系的に教えていません。教員の「生まれ」は平均的に高いことがわかっているので、教育格差について学ぶ機会がないままだと、赴任する地域・学校によっては教員自身の経験とはかい離した実態と向き合わなければならないことになります。

その際、研究知見を知らないと、「子どもにやる気がない」、「保護者が非協力的」、「この地域は教育熱心ではない」と否定的なまなざしを向けかねません。このような不毛な階層間対立は、教師にとっても子どもと保護者にとっても不幸なことです。

教職課程で教育格差を必修化し、異なる「生まれ」の人生があることを理論とデータを通して知ることは、どんなSESの学校に赴任した場合でも子どもと保護者を理解し教育実践を効果的に行う手助けになるはずです。

「学びの保障」をするなら効果の測定を

今までは「みんな」に同じような機会を提供することで「学びの(機会の)保障」とみなす、という形だけの「教育機会均等」という演出をしてきました。

本当に「学びの保障」をするのであれば、実際に一定以上の成果を達成できる機会の提供が必要です。言わば「学びの成果の保障」です。

もちろん、教育に万能薬はなく、確実に結果を出すことは簡単ではありません。私たちにできることは、データで実態を把握しながら、教育介入の効果を測定し、実践・政策の微修正を繰り返すことだと私は考えています。

この試行錯誤の継続こそが実質的な結果を出すことができる「教育機会」の提供に近づく唯一の道のりではないでしょうか。実現すれば歴史的転換です。

結果を出す教育とは何か模索を重ねる以上、文部科学省・教育委員会・学校関係者がみんなに同じような教育機会を提供できていないし、現状が常に最良ではないという実態を認めることを意味します。

子ども自身や保護者の皆さんは不安に思うかもしれませんが、そもそも改善の余地がない実践・政策などありません。教育関係者が、予算獲得や現場への資源の追加配分などを含め、子どもたちのためにできることをすべてやっているか、その試行錯誤という過程そのものを応援していただければ、と願います。

提案のない単なる批判では学校現場は萎縮し、みんなに同じような機会を提供しているから後は子ども本人次第という建て前の世界に戻ってしまいます。学校側が「この実践に効果があるという研究知見があるので本校で実験しています」と言えるようになれば大きな進歩です。

「子どもを実験台にするなんてかわいそうだ、効果がなかったら誰が責任取るんだ」と追及するのであれば、今までのように効果があるかどうかもよくわからないけれど毎年やっている教育実践を全員に対して繰り返すことになります。その先にあるのは戦後ずっと縮小することができなかった教育格差の維持ではないでしょうか。

学力調査については時点間の学力が比較可能な調査を行い、他者との比較よりも子ども個人や学級・学校の学力が伸びたのかどうかを明らかにすべきです。特定の教科や学力にとどまらず多様な指標について定期的なデータを取得することで子ども・学校の成長を追跡できれば、過去と比べてどれぐらい伸びたのかを可視化できます。

また、コロナ禍でICT環境が整備されるのを機に、学校現場の負担を最小限にしたデータ収集・活用のサイクルを確立したいところです。そのためには統一のフォーマットで、簡単にデータ入力できるようにし、現場にとって分かりやすく意味のある形で調査結果のフィードバックを提供するなど他国の事例を含めた研究とデータの学校における活用事例を参考にすべきです。

文部科学省には現場の努力に見合うだけの調査をまわす人員と予算の確保が求められます。具体的には、国内のデータを統括する研究調査センターを研究大学に設置し、教育実践・政策を専門とする研究者を育てながら、学力の計測を含むパネル調査、全学校についての定期的なデータ取得と整備、ランダム化比較試験など、長期的な視野で教育に特化した研究を遂行できる体制の構築が必要です。

ICTを活用した継続的なデータ収集で実態を踏まえたうえで教育の効果を検証し、意味のある試行錯誤を繰り返すサイクルの確立。これこそが意味のある「改革」であるし、実現すれば歴史の転換点となる大きなレガシー(遺産)になるはずです。

9月入学・始業案のような制度変更は派手ですが、「生まれ」による学力格差は埋まりませんし、実質的な「教育機会均等」にもなりません。打ち上げ花火を見上げて「明治以来の大改革」といった刹那の幻想に逃避するのではなく、足元の暗がりで倒れて可能性という血を流している子どもたちに手を差し伸べることこそ、先に生まれた私たちの役割ではないでしょうか。

プロフィール

松岡亮二(まつおか・りょうじ)

ハワイ州立大学マノア校教育学部博士課程教育政策学専攻修了。博士(教育学)。東北大学大学院COEフェローなどを経て、現在早稲田大学准教授。主な著書に「教育格差:階層・地域・学歴」など。

※注1

SESは文化的・経済的・社会的な要素を統合した概念。親の学歴・世帯収入・職業などで構成され、高いほど子どもの教育にとって有利な条件とされる。