教育格差って何?

松岡准教授

まず「教育格差」ということばを定義させてください。教育格差は学習機会の有無や学力の高低のような結果の差ではなく、子ども本人に変えることができない初期条件である「生まれ」と結果に関連があることを意味します。

さまざまな「生まれ」がありますが、なかでも出身家庭の社会経済的地位(Socioeconomic Status,以下SES)と出身地域は主要な初期条件です。

この「生まれ」によって、教育成果(学力や学歴など)に違いがあることを教育格差と呼びます。SESは文化的・経済的・社会的な要素を統合した概念で、親の学歴・世帯収入・職業などで構成されていて、高いほど子どもの教育にとって有利な条件といえます。

教育格差には、「みんなが同じ結果(点数・順位・学歴など)になればよい」という意味はありません。あくまでも出身家庭のSESや出身地域といった「生まれ」によって結果に差があることを指しています。

これまでも存在してきた「教育格差」

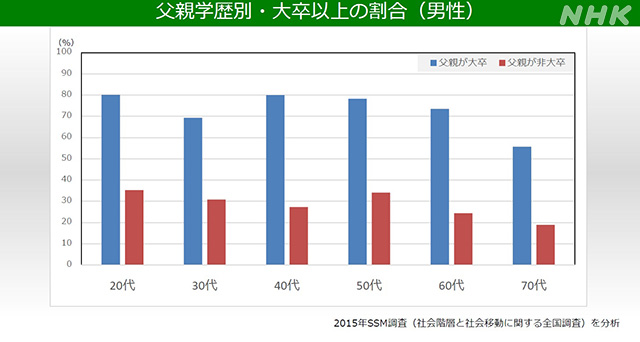

日本全体を対象とした調査のデータを分析すると、「生まれ」と学歴の関連は、多少の強弱の変動はありますが、すべての世代・性別において確認できます。

たとえば、SESの主要な構成要素である「父親の学歴」を基準にすると、2015年時点の20代男性で「父親が大卒」層の80%が実際に大卒となりました。同じ20代男性で父親が大卒に満たない学歴で本人が大卒となったのは35%でした。

このように、父親が大卒かどうかといった粗い分類だけで浮き彫りになる結果の差は全世代・性別で確認されてきました。本人が変えることのできない「生まれ」によって人生の可能性が制限されている教育格差は、日本社会で育ったすべての人にとってひと事ではないのです。

身分の世襲は制度としては廃止されて久しいです。しかし「生まれ」によって教育成果である学歴に差があり、就業機会など社会において得られるさまざまな便益に格差がある実態は戦後も存在してきました。

具体的には、親が高学歴・高収入だと子が大卒になり、安定した正規雇用を得るという傾向があります。都市部で育つことも大学進学に有利なことが分かっています。「生まれ」が教育達成を介して職業や収入などと関連する以上、日本はいまだに「緩やかな身分社会」といえます。

もちろん、恵まれない家庭や地方出身でも社会的な成功を収める人たちはいますが、日本全体を対象とする調査から浮かび上がる全体の傾向として、「生まれ」によって人生の可能性が制限されてきた実態があるのです。

休校中になぜ格差拡大なのか

この教育格差が、休校中にさらに拡大している可能性があります。

コロナ禍のような大きな出来事があると「みんなが大変だった」と感じるかもしれませんが、負の影響は一様ではないと考えられます。のちの調査で明らかになると思いますが、家庭のSESによって、休校中の子どもの時間の過ごし方には小さくない差があったはずです※1。

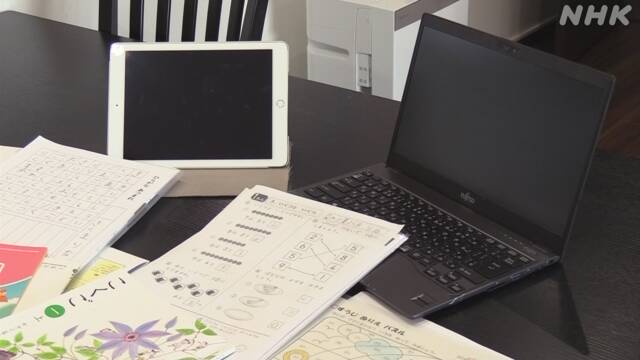

たとえば、親が大卒で在宅勤務できる職種の高SES層であれば、子どもの生活リズムは休校中でも大きくは崩れず、ある程度は学習を継続していたのではないでしょうか。デジタル機器とインターネット回線もあり、オンラインの塾の授業を受けている割合も高いはずです。

一方、親の学歴や収入が高くない低SES層であれば、親が仕事に出なければならず、子どもの生活リズムが崩れ、学校から配付された課題をやらずに、ICT(情報通信技術)環境があっても一日中Youtubeやテレビを見たりゲームをしていたりしても不思議ではありません。

このような家庭環境による学習経験量の差によって、もともと存在した学力格差がさらに拡大している可能性があります。おそらく低SES層の子どもたちの学力は休校前と変わっていないか、少し落ちている可能性があります。一方、単なる長期休暇ではなく学期中の休校なので高SES層は学力を伸ばすことを意識していたでしょうから、子どもの学力は向上、あるいは維持できているのではないでしょうか。

学力だけではなく学習習慣や大学進学期待など「SESによる教育成果の格差」は「コロナ禍前」から存在するわけですが、それに「コロナ休校期間中」に拡大したであろう格差が追加されることになります。低SES層の子どもたちが、再開後の学校の授業についていけなかったり、生活リズムが崩れたままで学習することができなかったり、将来の見通しを持てなかったり、と学校生活適応により困難を抱えることが懸念されます。

すぐできることはICT環境の改善

日本の義務教育制度は標準化された教育機会を提供する努力をしてきました。教員免許取得者が学習指導要領に沿った内容を学校の教室で教えているので、国内どこであってもすべての子どもが同じような教育機会を得ている、というみなしが成立してきたといえます。

しかし、コロナ禍の休校によって、教員、学校、自治体などで独自に判断しなければならなくなり、実践のばらつきが大きくなりました。数多くの報道にあるように、「同じような教育機会」を提供できていないことが誰の目にも明らかになったわけです。

具体的にすぐにでも実施すべきことは、先進国最低レベルのICT環境※2の改善です。第2波だけではなく別のウイルスの流行や大地震などの天変地異があることを前提に、ICT環境の完備を一刻も早く進める必要があります。

文部科学省も「GIGAスクール構想」※3の前倒しを決めていますが、それだけでは不十分です。まず、義務教育段階の子ども全員への1人1台端末の配付が実際に早く終わったとしても、家庭のインターネット回線の有無はSESによる差があります(SES上位4分の1層99%・下位4分の1層89%)※4。また、家に机と静かに勉強できる場所がある割合にも格差が存在します(SES上位4分の1層90%・下位4分の1層73%)※5。

また、「GIGAスクール構想」の1人1台端末配付は高校生を対象としていません。インターネットに接続できるスマートフォンなど※6を保有している割合は97%※7と高いですが、1学年100万人以上いるので学年当たり3万人を超える生徒が持っていないことになりますし、学校の授業をまるまるオンラインに置き換えるのは困難でしょう。

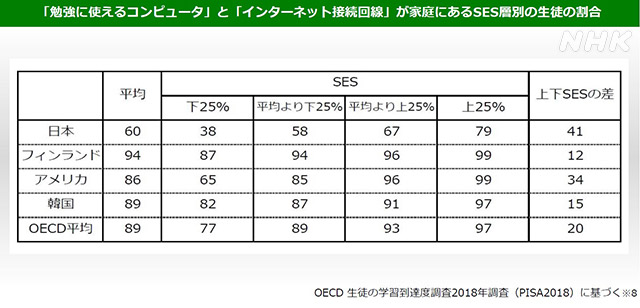

すでに所有しているものを使えばいいという声がありますが、「勉強に使えるコンピュータ」と「インターネット接続回線」が家庭にある高校1年生はOECD(経済協力開発機構)加盟国平均で89%にもかかわらず、日本では全体で60%にすぎないうえ、SESによって保有割合に大きな差があります※8。

SESが上位4分の1の高SES層であってもOECD平均に届かない79%、下位4分の1の低SES層に至っては38%にとどまります。これらは2020年度の高校3年生が1年生のときの全国調査の結果です。現時点の全体の所有割合は休校への対応によって上がっているかもしれませんが、SESによって端末購入に差があることで家庭間のICT環境格差は拡大しているかもしれません。

学校間にもICT環境格差があります。先ほどと同じデータを分析すると「勉強に使えるコンピュータ」と「インターネット接続回線」が家庭にある各高校の生徒の割合は21~100%と学校間で大きく違います(平均58%・標準偏差15%)。この学校間格差は偶然の産物ではありません。

高SES家庭出身の生徒は学力が高い傾向にあるので、高校受験によって進学校に集まります。一方、低SES家庭出身の生徒は平均的に学力が低く、「教育困難校」に進学する傾向があります。

その結果、高SES層が多く集まる学力が高い学校ほど生徒の家庭にパソコンなどがある割合が高いので、ライブ双方向授業を含む遠隔教育への対応がしやすいといえます。反対に、家庭の低いSESを背景に学力が身につかなかった生徒が受験制度によって集められた「教育困難校」では、生徒の家庭にICT環境があることを前提とした遠隔授業は難しいわけです。

文部科学省が「GIGAスクール構想」を拡充し、少なくとも低SES層に対して1人1台端末配付を実施しないのであれば、「生まれ」を背景にただでさえ学習に困難を覚える層、それにそのような生徒たちを指導する教師たちを見捨てていることにならないでしょうか。

国や教育現場に求められることは

教育現場に求められることは、結果を出すためにできることをすべて実施することです。そのためにはまず「同じ扱い(処遇の平等)」が「平等」を意味しない実態と向き合う必要があります。

「生まれ」によってすでに学校内外でさまざまな差のある不公平な状態ですので、「同じ扱い」をするだけでは結果の差を埋めることはできません。国内でも実施した自治体があるように、休校時であっても社会的距離を取りながら教室・図書館・校庭などを、家庭で勉強する場所がないような低SES層に対して優先的に開放すべきです。

同様に、ICTを利用した遠隔授業も、できることからはじめるべきではないでしょうか。米国フィラデルフィアの学区が「公平性を確保するため」遠隔授業を禁止し、批判を集めました。確かに端末を持っていない子どもがいるからと全教師に対して遠隔授業を禁止すれば、自治体の中では「同じ扱い」という演出にはなるでしょう。しかし、そもそも「生まれ」による結果の差は戦後ずっと続いてきていますし、遅かれ早かれ子どもたちが高校・大学受験や就職採用試験といった選抜で自治体の外の子どもたちと競わなければならないことに変わりはありません。

表面的な扱いの平等にこだわるのではなく、学校長と教育長は予算を確保したうえで教師の創意工夫を奨励し、各現場の文脈に合ったできることをすべて行うべきではないでしょうか。 (後編に続く)

プロフィール

松岡亮二(まつおか・りょうじ)

ハワイ州立大学マノア校教育学部博士課程教育政策学専攻修了。博士(教育学)。東北大学大学院COEフェローなどを経て、現在早稲田大学准教授。主な著書に「教育格差:階層・地域・学歴」など。

※1…「ゆとり教育」で土曜日が休みになったことで、社会経済的地位(Socioeconomic status)によって学習時間と学力の格差が拡大(Kawaguchi, 2016)、それに、高収入世帯がより通塾と習い事に投資したこと(Kubota, 2016)が指摘されている。

Kawaguchi, D. (2016). Fewer school days, more inequality. Journal of the Japanese and International Economies, 39, 35-52.

Kubota, K. (2016). Effects of Japanese compulsory educational reforms on household educational expenditure. Journal of the Japanese and International Economies, 42, 47-60.

※2…PISA2018の結果をまとめた下記の報告書より。

PISA=OECDが3年に1度行う国際学力調査

Reimers, F. M., & Schleicher, A. (2020). A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020.

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126988-t63lxosohs

※3…小中学生に1人1台の端末と学校における通信ネットワークを整備する構想。

※4…PISA2018の日本の個票データを用いて、家にインターネット回線があるかどうかを算出。PISA2018の日本における調査対象は2020年度の高校3年生の学年で、実施は高校1年生の6~8月。

※5…PISA2018の結果。

OECD「Education and School Life indicators」の「Adolescents with access to a desk and a quiet place to study」

http://www.oecd.org/social/family/child-well-being/data/education

※6…「自宅であなたが利用できる機器」の「携帯電話(インターネット接続有り)」の割合。生徒質問紙に「携帯電話(インターネット接続有り、スマートフォン含む)」という表記があるので、大半がスマートフォンを意味すると解釈。質問紙2種の日本語版は下記のとおり。

https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/2018/questionnaire_ict.pdf

https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/pdf/2018/questionnaire_stu.pdf

※7…PISA2018の日本の個票データを用いて算出。自宅で利用できるインターネットに接続された携帯電話の有無について、「はい、使っています」が95%、「はい、でも使っていません」が2%、「いいえ」が3%(すべて有効%)。

※8…PISA2018の結果。

OECD「Education and School Life indicators」の「Adolescents with access to a computer for school work and an internet connection」

http://www.oecd.org/social/family/child-well-being/data/education/