母子心中~わが子へのいじめが始まり

この話を聞いたのは、去年、仙台市で起きた母子の心中事件を取材した時です。母親が小学2年生の娘を連れて命を絶ったきっかけは娘に対するいじめでした。学校や教育委員会に、何度も対応を求めても解決せず、保護者など周囲からも孤立を感じた末に選んだ死でした。

あまりにやるせない事件。「真相は何だったのか」と取材していると、母親が生前、170枚もの手記を残していたことを知りました。

そこには、娘が登校中に棒でたたかれそうになったり、無視されたりしたといういじめの詳細、さらに学校側や教育委員会とのやり取りが克明に記されていましたが、中でもある記述に目がとまりました。

それが、娘のいじめを知った母親が先生にその事実を告げたあと、学校側が取った対応、つまりさきほどの『仲直りの会』だったのです。

娘は、いじめた側の児童2人とともに集められ、それぞれ意見を述べるよう求められました。そこで娘が感じたことが手記にはこう記されていました。

「その時は、泣いていて、自分の意見は言えなかった。握手をしたくない気持ちがあり握手をしないように後ろに引いた手を、先生がひっぱり握手をした」

さらに、先生が発したことばも書かれていました。

「もう握手をして終わった事なので、その事は終わりにしよう」

私はこれを読んで「ちょっと信じられない」と思いました。被害者側と加害者側が同じ空間で意見を求められ、しかもその直後に「握手」して、仲直りしなさい、とは…。

それで事足りるケースもあるかもしれませんが、いじめられている子どもの身になれば、いたたまれないだろうと。事実、娘はこの握手の後も、いじめを訴え続け、学校も休みがちになりました。これについて、亡くなった母親の夫も次のように胸の内を語っています。

夫

いじめの指導はこれが限界なのかと。仲直りの会の内容には不満を通り越して、憤りしかありません

先生が追い詰める結果に

いじめに対する学校のこの対応。当初、さすがにちょっと特殊なケースかと思いました。ところが、その直後に取材したいじめでも、同じような経験をした少年に出会ったのです。

神奈川県に住む、10歳の少年です。同級生から昼休みのたびに殴られたり、蹴られたりするいじめに遭いました。先生にそのことを打ち明けたところ、「今度やられた時は教えてね叱ってあげる」と言ってくれたそうです。少年はそのことばを信じ、勇気を出していじめた児童と一緒に先生のところにいきました。ところが、先生はそこで2人に握手をさせ、「これで仲直りだね」と言ったといいます。

少年

そんなことでいじめが終わるはずはなかった。その後も、蹴ったり殴られたりが続いて、悔しくて、悲しかった

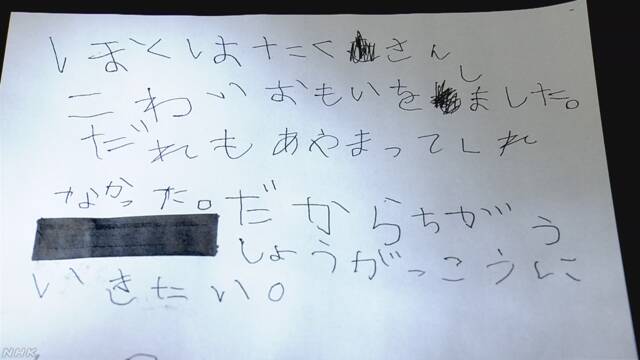

少年は結局、転校することを決めました。その時、学校に宛てた手紙が少年の無念さを物語っていると感じました。

「ぼくはたくさんこわいおもいをしました。だれもあやまってくれなかった。だからちがうしょうがっこうにいきたい」

「仲直りの会」は大人が安心したいだけ

この対応について、いじめ問題に詳しい専門家たちに聞いてみました。その1人、教育評論家の武田さち子さんの意見です。

武田さん

いじめが起きた時、学校では『仲直りの会』は日常的に行われていますが、短時間で解決しようして、握手させても形式的なものに過ぎず、被害者はその後もいじめられてしまう。学校も握手という形式を持って いじめに対応したということになるので、『仲直りの会』は大人が安心したいだけの方法にしかなっていない

国「学校判断に任せる」というけれど…

いじめに遭い、そして、学校のこうした理不尽な対応でさらに傷つく子どもたち。そもそも、こうした学校の対応はいじめを解決する手段として適切といえるのか。文部科学省の担当者にただしました。

すると、「国として『仲直りの会』という対応を推奨はしていない」と答えました。その一方で、「いじめはケースによって必要な対応が異なるため、学校にお任せしている」と回答しました。

この回答を聞き、意外に感じました。国は、平成23年に起きた大津市の中学生のいじめ自殺以降「いじめ防止対策推進法」を整備するなど、現場任せにせず、主体的に対策に力を入れてきたはずです。

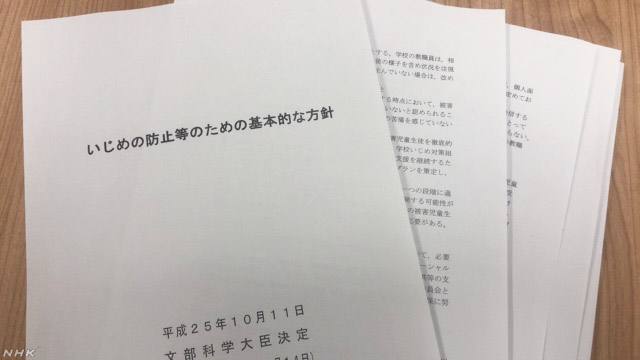

そこで、国が2年前に改定した「いじめ防止等のための基本的な方針」という50ページを超す文書を読んでみました。すると、そこには、次のような文章が書かれていました。

「被害児童生徒を徹底して守り通す」「加害児童には、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する」

そして、こんな文言も記されていました。

「いじめは単に謝罪を持って、安易に解消とすることはできない」

同じ体験してませんか?

いじめの取材は、どうしても事態が最悪になったあとになりがちです。しかし、本当は何が子どもたちを追い詰めていくのかを考えた時、今回取材したような学校のいじめへの対応を知ることはとても重要だと思っています。

私たちは取材を続けます。同じような経験をしたという皆さん、ぜひ意見をお待ちしています。「#握手でいじめなくなる?」とお書きください。