「3つの条件の重なりを避けて」 専門家会議が見解【全文】

2020年3月9日

3月10日 ニュース7 政府の専門家会議 尾身茂副座長

新型コロナウイルス対策の専門家会議は、「今後1、2週間が感染拡大のスピードをおさえられるかどうかの瀬戸際だ」とする見解を示してから2週間となる3月9日、新たな見解をまとめました。

この中で、国内の感染状況について「爆発的な感染拡大には進んでおらず、一定程度持ちこたえているのではないか」という認識を示しました。

ただ、感染者の増加傾向は続き、警戒を緩めることはできないとしています。

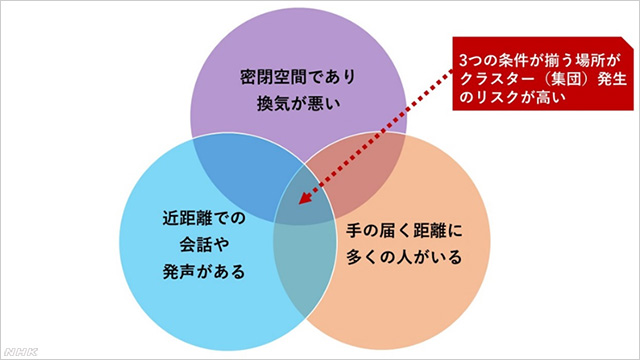

その上で、これまで感染が確認された場所に共通していた、「3つの条件の重なり」を示しました。

(1)換気の悪い密閉空間

(2)多くの人が密集

(3)近距離での会話や発声(密接)

専門家会議は、日常生活の中で、この3つの条件が同時に重なるような場所や場面を避ける行動をとるよう呼びかけています。

また、専門家会議のメンバーは3月9日の記者会見で、現在行われている「大規模イベントの自粛」や「全国の学校に対する一斉休校要請」、それに「北海道での緊急事態宣言を受けた対策」などの効果を分析した結果をもとに、3月19日をめどに、現在の対策を継続する必要があるかどうかなど、今後の方向性についてまとめる考えを示しました。

専門家会議が示した見解の【ポイント】と【全文】です。

国の専門家会議が示した「見解」のポイントは

- ●いまの状況をどうみているか

-

- 現時点までは、「クラスター」(集団の感染)の発生を比較的早期に発見できている事例も出てきている。これは、急激なペースで感染者数が増加している諸外国と比べて、感染者数の増加のスピードを抑えることにつながっている。

- 2月24日に公表した専門家会議の「見解」で、「今後1~2週間が瀬戸際に」と述べたが、本日時点での日本の状況は、爆発的な感染拡大には進んでおらず、一定程度、持ちこたえているのではないか。

- しかしながら、感染者数は、当面、増加傾向が続くと予想される。また、すべての感染状況が見えているわけではないので、依然として警戒を緩めることはできない。

- 北海道では2月28日に知事より「緊急事態宣言」が出されたが、その対策の効果についての専門家会議としての判断は、3月19日ごろに公表する予定。

- ●今後の見通しは

-

- 今後の長期的な見通しについては、国内での急速な感染拡大を抑制できたとしても、世界的な流行を完全に封じ込めることはできない。

- 今回、国内での流行をいったん抑制できたとしても、世界的な流行が進んでいることから、国外から感染が持ち込まれる事例も、今後、繰り返されるものと予想される。

- ●急速な感染拡大を防ぐために、日常生活の中で行うべきことは

-

- これまでのデータから、集団感染しやすい場所や場面を避けるという行動によって、急速な感染拡大を防げる可能性が、より確実な知見となってきた。

- これまで集団感染が確認されたケースに共通するのは、次の3の条件が同時に重なった場合。

(1)換気の悪い密閉空間

(2)多くの人が密集

(3)近距離での会話や発声

日常生活の中で、この3つの条件が同時にそろう場所や場面を、避ける行動を。つまり、次の3つの行動を。

(1)換気を行う(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける)

(2)人の密度を下げる(互いの距離を1、2メートル程度あける)

(3)近距離での会話や発声などを避ける(やむを得ない場合はマスクをつける)

国の専門家会議が示した「見解」全文

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

「新型コロナウイルス感染症対策の見解」

2020年3月9日

この専門家会議は、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の下、新型コロナウイルス感染症の対策について医学的な見地から助言等を行うために設置されました(令和2年2月14日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定)。この見解は、新型コロナウイルス厚生労働省対策本部クラスター対策班が分析した内容に基づき、専門家会議において検討した結果をまとめた見解です。

現在までに明らかになってきた情報をもとに、我々がどのように現状を分析し、どのような内容について政府に助言をしているかについて、市民に直接お伝えすることが専門家としての責務だと考え、この見解をとりまとめています。この内容はあくまでも現時点の見解であり、随時、変更される可能性があります。

- 1.感染拡大の防止に向けた日本の基本戦略

専門家会議では、日本で新型コロナウイルスに対応するための基本的な考え方を、社会・経済機能への影響を最小限としながら、感染拡大の効果を最大限にするという方針とし、政府に助言をしてきました。その具体的な戦略は「クラスター(集団)の早期発見・早期対応」、「患者の早期診断・重症者への集中治療の充実と医療提供体制の確保」、「市民の行動変容」という3本柱であると考えています。この戦略は世界保健機関(WHO)の推奨する戦略とも一致しており、既にシンガポールや香港などで実施されているのと同等の戦略です。

一方、日本よりも急速に感染が拡大してしまった国では、日本のような戦略のみでは感染拡大を抑えることができず、人々の行動を大幅に制限する戦略を取らざるを得ない状況になっています。

日本では、医療機関が高い医療水準を誇っており、地方公共団体や保健所の高度な調査力があります。今後の感染拡大に備えて、これらの機関の体制を強化し、広域での連携や情報共有をすることは不可欠です。

そして、日本には、市民のみなさまの強い協力意識があります。この戦略を確実に実行するためには、市民のみなさま一人一人が二次感染を防ぐための行動にご協力いただくことも欠かせません。

我々が提案する基本戦略は、これらがそろって、はじめて実現できる戦略ですが、後述するように、日本の状況はこの戦略により感染拡大のスピードを抑えられる可能性もあります。そのため、専門家会議としては、当面の間、この戦略を強化すべきであると考えています。- 2.現在の国内の感染状況

現時点において、感染者の数は増加傾向にあります。また、一定条件を満たす場所において、一人の感染者が複数人に感染させた事例が、全国各地で相次いで報告されています。

しかし、全体で見れば、これまでに国内で感染が確認された方のうち重症・軽症に関わらず約80%の方は、他の人に感染させていません。また、実効再生産数(感染症の流行が進行中の集団のある時点における、1人の感染者から二次感染させた平均の数)は日によって変動はあるものの概ね1程度で推移しています。感染者や濃厚接触者の方々、地方公共団体や保健所の皆様、厚生労働省対策本部クラスター対策班の連携と多大な努力が実り、現時点までは、クラスター(集団)の発生を比較的早期に発見できている事例も出てきています。これは、急激なペースで感染者が増加している諸外国と比べて、感染者数の増加のスピードを抑えることにつながっています。

2月24日に公表した専門家会議の見解において、我々は、「これから1-2週間が急速な拡大に進むか、収束できるかの瀬戸際となります」と述べましたが、以上の状況を踏まえると、本日時点での日本の状況は、爆発的な感染拡大には進んでおらず、一定程度、持ちこたえているのではないかと考えます。

しかしながら、感染者数は、一時的な増減こそあれ、当面、増加傾向が続くと予想されます。また、後述するように、感染の状況を把握するためには、約2週間程度のタイムラグを生じ、すべての感染状況が見えているわけではないので、依然として警戒を緩めることはできません。専門家会議としては、現在、北海道で行われている対策の十分な分析が完了し、さらに他の地域の状況の確認などをしたうえで、全国で行われている対策も含め、我々の考えを政府にお伝えしたいと考えています。- 3.重症化する患者さんについて

中国からの2020年2月20日時点での報告では、感染が確認された症状のある人の約80%が軽症、13.8%が重症、6.1%が重篤となっています。また、広東省からの2020年2月20日時点の報告では、重症者125名のうち、軽快し退院したものが26.4%、状態が回復しつつある者が46.4%となっています。

日本国内では、2020年3月6日までに、感染が確認された症状のある人366例のうち、55例(15%)は既に軽快し退院しています。重症化する患者さんも、最初は普通の風邪症状(微熱、咽頭痛、咳など)から始まっており、その段階では重症化するかどうかの区別をつけるのは、依然として難しい状況です。

日本では、死亡者数は大きく増えていません。このことは、限られた医療資源のなかであっても、日本の医師が重症化しそうな患者さんの多くを検出し、適切な治療をできているという、医療の質の高さを示唆していると考えられます。今後も死亡者数の増加を抑えるために、日本の医療提供体制を強化する必要があります。

重症化する患者さんは、普通の風邪症状が出てから約5~7日程度で、症状が急激に悪化し、肺炎に至っています。重症化する患者さんの場合は、入院期間が約3~4週間に及ぶことが多いです。また重篤の方の場合は、人工呼吸器による治療だけでなく、人工心肺を用いた集中治療が必要になることがあります。- 4.北海道における、「人と人との接触を可能な限り控える」対策について

北海道では、急速な感染拡大を収束に向かわせることを目的として、2020年2月28日に「新型コロナウイルス緊急事態宣言」が知事より示されました。道民のみなさまには、基本戦略への対応に加えて、現在、「人と人との接触を可能な限り控えること」にも多大なご協力をいただいています。

こうした対策の効果を検討するための最初のデータが得られるまでには、まだ時間を要します。この感染症の感染から発病に要する潜伏期間の平均値は約5日間であり、発病から報告までに要する平均時間は約8日間であることが知られており、我々が今日見ているデータは、その約2週間前の新規感染の状況を捉えたものであるというタイムラグがあるためです。そのため、北海道での対策については、北海道での緊急事態宣言から少なくとも約2週間後からでなければ、その効果を推定することが困難です。その後、複数の科学的な指標(感染者数の変化、実効再生産数、感染源(リンク)が明確な患者数)を用いて、約1週間程度かけて、この対策の効果を判断し、3月19日頃を目途に公表する予定です。- 5.今後の長期的な見通しについて

国内での急速な感染拡大を抑制できたとしても、世界的な流行を完全に封じ込めることはできません。

先週まで報告が少なかった諸外国において、患者数が急増しています。これまで渡航の制限がなかった諸外国や国内の人々との間の往来や交流が既に積み重ねられています。しかし、すべての感染源(リンク)が追えているわけではないので、感染の拡大が、既に日本各地で起きている可能性もあります。よって、今回、国内での流行をいったん抑制できたとしても、しばらくは、いつ再流行してもおかしくない状況が続くと見込まれます。また、世界的な流行が進展していることから、国外から感染が持ち込まれる事例も、今後、繰り返されるものと予想されます。

新型コロナウイルス感染症は、人々が気づかないうちに感染し、感染拡大に重大な役割を果たすという特徴があるため、クラスター(集団)を早期に発見し、早期に対応できる体制の確立が不可欠だと考えています。

今後、急速な感染拡大が予想される地域では、その地域ごとに「人と人との接触を可能な限り控える」対策を進め、収束に向かえば、比較的、感染拡大のリスクの低い活動から解除するなど、社会・経済活動の維持と感染拡大防止のバランスを取り続けるような対策を繰り返すことが、長期にわたって続くと予想されます。

WHOは、今回の新型コロナウイルス感染症の地域ごとの対策を考えるために、3つの異なるシナリオ(3Cs)を考えるべきとしています。つまり、それぞれの地域を1)感染者が他地域からの感染者に限定されている地域(Cases)、2)クラスターを形成している地域(Cluster)、3)地域内に広範に感染者が発生している地域(Community Transmission)、の3つに分類して対応を考えることが必要だとしています。まだ、WHOからそれぞれの地域の詳しい定義は提示されていませんが、厚生労働省のクラスター対策班でこれらの地域ごとの流行状況を決める指標とそれぞれのシナリオに応じた対策についての指針を作成しています。

専門家会議としては、この指針と北海道での対策の効果をもとに、全国各地での対応を検討し、報告する予定です。また、クラスター(集団)の早期発見・早期対応が長期的にわたって持続できる体制の整備が急務だと考えています。保健所については、労務負担を軽減すべく、帰国者接触者相談センターの機能について、保健所以外の担い手を求めるなど、早急に人的財政的支援策を講じるべきだと考えます。また、地方公共団体や保健所の広域での連携及び情報共有が必要です。医療提供体制については、さらなる感染拡大に備え、対応にあたる一般医療機関や診療所を選定し、その体制を強化していく支援をすべきだと考えます。- 6.みなさまにお願いしたいこと

これまでに明らかになったデータから、集団感染しやすい場所や場面を避けるという行動によって、急速な感染拡大を防げる可能性が、より確実な知見となってきました。これまで集団感染が確認された場に共通するのは、(1)換気の悪い密閉空間であった、(2)多くの人が密集していた、(3)近距離(互いに手を伸ばしたら届く距離)での会話や発声が行われたという3つの条件が同時に重なった場です。こうした場ではより多くの人が感染していたと考えられます。そのため、市民のみなさまは、これらの3つの条件ができるだけ同時に揃う場所や場面を予測し、避ける行動をとってください。

ただし、こうした行動によって、どの程度の感染拡大リスクが減少するかについては、今のところ十分な科学的根拠はありませんが、換気のよくない場所や人が密集する場所は、感染を拡大させていることから、明確な基準に関する科学的根拠が得られる前であっても、事前の警戒として対策をとっていただきたいと考えています。

専門家会議としては、すべての市民のみなさまに、この感染症との闘いに参加して頂きたいと考えています。少しでも感染拡大のリスクを下げられるよう、別添の「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)発生のリスクが高い日常生活における場面についての考え方」を参考にしていただき、様々な場所や場面に応じた対策を考え、実践していただきたいと考えています。どうかご協力をお願いいたします。

事業者の方へのお願い

事業者の皆様におかれましては、既に感染拡大のリスクを防ぐために様々な対策をとっておられることと思いますが、別添の「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)発生のリスクが高い日常生活における場面についての考え方」を参考にしてください。そして、どのような対策を取っておられるかをぜひ積極的に市民に情報共有してください。そのことが市民にとって、施設や各種サービス等の利用しやすさの判断につながると考えています。どうかご協力をお願いいたします。以上

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議

「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)発生のリスクが高い日常生活における場面についての考え方」

2020年3月9日

新型コロナウイルスに対する地域での対策として、クラスター(集団)の発生を防止することが重要です。感染していると知らずに多くの人々と接触することで、感染を拡大してしまう可能性があります。そのため、感染拡大の機会を減らすために、多くの人が接触するような機会をできるだけ作らないようにする必要があります。

クラスター(集団)の発生のリスクの高い場面では、一人の感染者が多くの感染者を生み出し、それが大きなクラスター(集団)の発生につながる場合があります。海外では多くの人が集まる行事に伴い大規模なクラスター(集団)の発生が報告されています。

この文章は、新型コロナウイルス厚生労働省対策本部クラスター対策班が分析した内容に基づき、専門家会議がクラスター(集団)の発生の防止に向けて、広く情報を共有することを目的としています。なお、これまでの知見、エビデンスは限られており、感染経路については不明な点も多く、適宜、変更される可能性があります。

- これまでクラスター(集団)の発生が確認された場面とその条件

これまで感染が確認された場に共通するのは、①換気の悪い密閉空間、②人が密集していた、③近距離での会話や発声が行われたという3つの条件が同時に重なった場です。こうした場ではより多くの人が感染していたと考えられます。

これら3つの条件がすべて重ならないまでも1つないし2つの条件があれば、なにかのきっかけに3つの条件が揃うことがあります。例えば、満員電車では、①と②がありますが③はあまりなされません。しかし、場合によっては③が重なることがあります。また、一連の活動のなかで多くの時間は3つ条件が揃わなくても、あるときにはそうした機会があることがあります。例えば通常の野外スポーツをしている際には3つの条件は揃いませんが、着替えやミーティングにおいては①から③の条件が重なることがあります。そのため、3つの条件ができるだけ同時に重ならないようにすることが対策となります。

また、上記の条件の他に、共用の物品を使用していたという場面もあります。こうした状況では接触感染がおこる場合があります。

これまで、換気の悪い閉鎖空間で人が近距離で会話や発語を続ける環境、例えば、屋形船、スポーツジム、ライブハウス、展示商談会、懇親会等での発生が疑われるクラスターの発生が報告されています。

なお、不特定多数が参加するイベントは、感染拡大のリスクが高いだけでなく、クラスターが発生したときに感染源の特定、接触者調査が困難となり、クラスターの連鎖につながるリスクが増します。イベントの特徴に応じて可能な場合には、主催者があらかじめ参加者を把握できているほうが感染拡大のリスクを下げることができます。

- クラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則

1.換気を励行する:窓のある環境では、可能であれば2方向の窓を同時に開け、換気を励行します。ただ、どの程度の換気が十分であるかの確立したエビデンスはまだ十分にありません。

2.人の密度を下げる:人が多く集まる場合には、会場の広さを確保し、お互いの距離を1ー2メートル程度あけるなどして、人の密度を減らす。

3.近距離での会話や発声、高唱を避ける:周囲の人が近距離で発声するような場を避けてください。やむを得ず近距離での会話が必要な場合には、自分から飛沫を飛ばさないよう、咳エチケットの要領でマスクを装着するかします。

これらに加えて、こまめな手指衛生と咳エチケットの徹底、共用品を使わないことや使う場合の充分な消毒は、感染予防の観点から強く推奨されます。以上