学校感染予防マニュアル作成 文科相(5/22)

2020年5月22日

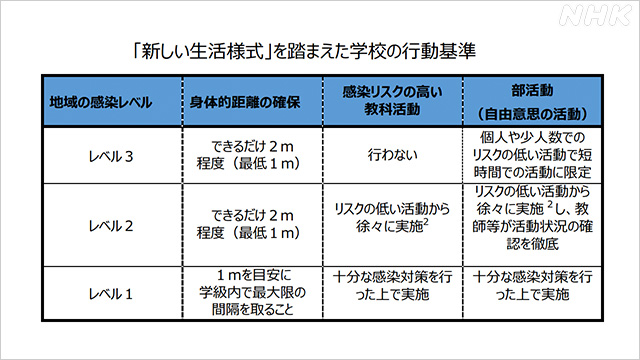

学校の再開に向けて文部科学省は地域の感染状況に応じて3段階のレベルに分けて、学校での感染予防策を示したマニュアルを作成しました。

マニュアルでは専門家会議の提言を踏まえ、地域の感染状況に応じて、最も低い「レベル1」から「特定警戒都道府県」にあたる「レベル3」までの3段階に分けて対応を示しています。

このうち、「レベル1」の地域では身体的距離を1メートルを目安に最大限離すよう求めたうえで、換気などの対策をとって通常の教育活動を行うとしています。

レベル2では校内での距離をできるだけ2メートルとるよう求めていて、感染リスクの低いものから徐々に実施するとしています。

レベル3では合唱や子どもが密集する運動など感染リスクの高い授業は行わないとしています。

マニュアルの詳しい内容です。

衛生管理マニュアル「学校の新しい生活様式」

「レベル3」

生活圏内の状況が、「特定(警戒)都道府県」に相当する感染状況である地域。

「レベル2」

生活圏内の状況が、

- 「感染拡大注意都道府県」に相当する感染状況である地域(特定(警戒)都道府県の指定基準等を踏まえつつ、その半分程度などの新規報告者等で判断することが考えられる。感染状況をモニタリングしながら、「新しい生活様式」を徹底するとともに、必要に応じ、知事が特措法第24条第9項に基づく協力要請を実施する地域)

- 「感染観察都道府県」に相当する感染状況である地域のうち、感染経路が不明な感染者が過去に一定程度存在していたことなどにより当面の間、注意を要する地域。

「レベル1」

生活圏内の状況が、感染観察都道府県に相当する感染状況である地域のうち、レベル2にあたらないもの(新規感染者が一定程度確認されるものの、感染拡大注意都道府県の基準には達していない。引き続き感染状況をモニタリングしながら「新しい生活様式」を徹底する地域)

児童・生徒への指導

学校生活における一番の感染リスクは、休み時間や登下校など教職員の目が届かない所での児童生徒等の行動。

学校生活を始めるに当たり、まずは児童生徒等が感染症を正しく理解し、感染のリスクを自ら判断し、これを避ける行動をとることができるよう感染症対策に関する指導を行うことが必要。

(感染症対策用に必要な持ち物)

- 清潔なハンカチ・ティッシュ

- マスク

- マスクを置く際の清潔なビニールや布等

基本的な感染症対策の実施

感染症対策の3つのポイントを踏まえ、取組を行います。

- 感染源を絶つこと

- 感染経路を絶つこと

- 抵抗力を高めること

(1)感染源を絶つこと

1 発熱等の風邪の症状がある場合等には登校しないことの徹底

発熱等の風邪の症状がある場合には、児童生徒等も教職員も、自宅で休養することを徹底する。

2 登校時の健康状態の把握

登校時、児童生徒等の検温結果及び健康状態を把握する。家庭で体温や健康状態を確認できなかった児童生徒などについては、登校時、教職員が検温及び健康観察などを行う。

3 登校時に発熱等の風邪の症状が見られた場合

発熱等の風邪の症状がみられる場合には、当該児童生徒等を安全に帰宅させ、症状がなくなるまでは自宅で休養するよう指導する。

(2)感染経路を絶つこと

1 手洗い

接触感染の仕組みについて児童生徒に理解させ、手指で目、鼻、口をできるだけ触らないよう指導するとともに、接触感染を避ける方法として、手洗いを徹底する。

様々な場所にウイルスが付着している可能性があるので、外から教室などに入る時やトイレの後、給食(昼食)の前後など、こまめに手を洗うことが重要。

手洗いは30秒程度かけて、水と石けんで丁寧に洗う。

また、手を拭くタオルやハンカチ等は個人持ちとして、共用はしないように指導する。

2 咳エチケット

感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる。

3 消毒

教室やトイレなど児童生徒等が利用する場所のうち、特に多くの児童生徒が手を触れる箇所(ドアノブ、手すり、スイッチなど)は、1日1回以上消毒液(消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム等)を使用して清拭する。

消毒用エタノールが入手困難な状態が続いているため、学校の施設の消毒にあたっては、次亜塩素酸ナトリウムを積極的に利用。

(3)抵抗力を高めること

免疫力を高めるため、「十分な睡眠」「適度な運動」及び「バランスの取れた食事」を心がけるよう指導。

集団感染のリスクへの対応

(1)「密閉」の回避(換気の徹底)

換気は、気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに(30 分に1回以上、数分間程度、窓を全開する)、2方向の窓を同時に開けて行う。授業中は必ずしも窓を広く開ける必要はないが、気候、天候や教室の配置などにより異なることから、必要に応じて換気方法について学校薬剤師と相談する。

1 窓のない部屋

常時入り口を開けておいたり、換気扇を用いたりするなどして十分に換気に努める。また、使用時は、人の密度が高くならないように配慮する。

2 体育館のような広く天井の高い部屋

換気は感染防止の観点から重要であり、広く天井の高い部屋であっても換気に努める。

3 エアコンを使用している部屋

エアコンは室内の空気を循環しているのみで、室内の空気と外気の入れ替えを行っていないことから、エアコン使用時においても換気は必要。

(2)「密集」の回避(身体的距離の確保)

人との間隔は、できるだけ2メートル(最低1メートル)空けることを推奨。感染が一旦収束した地域にあっても、学校は「3つの密」となりやすい場所であることには変わりなく、可能な限り身体的距離を確保することが重要。

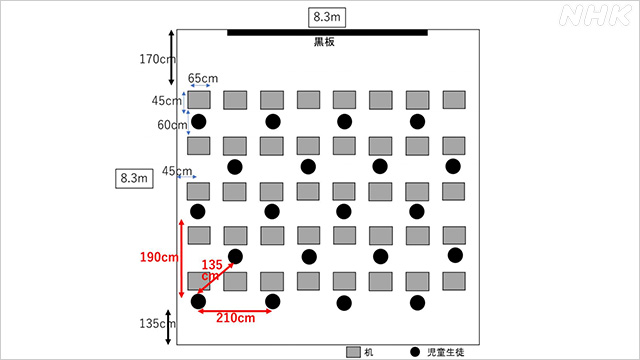

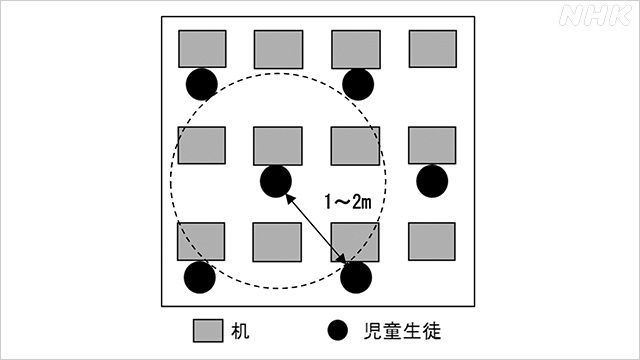

レベル3とレベル2の地域の座席配置の一例

学級の規模に応じ施設の制約がある場合には、学級を2つのグループに分けるなど分散登校や時差登校を適宜組み合わせて、異なる教室や時間で指導を行う等の対応が必要。

(3)「密接」の場面への対応(マスクの着用)

1 マスクの着用について

学校教育活動においては、近距離での会話や発声等が必要な場面も生じうることから、飛沫を飛ばさないよう、児童生徒等及び教職員は、基本的には常時マスクを着用することが望ましいと考えられる。

ただし、気候の状況等により、熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は、マスクを外す。

また、体育の授業におけるマスクの着用は必要ない。

2 マスクの取扱いについて

マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外し、手指にウイルス等が付着しないよう、なるべくマスクの表面には触れず、内側を折りたたんで清潔なビニールや布等に置くなどして清潔に保つ。

マスクを廃棄する際も、マスクの表面には触れずにビニール袋等に入れて、袋の口を縛って密閉してから廃棄する。

教職員の感染症対策

教職員は児童生徒等と同様に感染症対策に取り組むほか、飛沫を飛ばさないよう、マスクを着用する。

また、毎朝の検温や風邪症状の確認などの健康管理に取り組むとともに、風邪症状が見られる場合は、自宅で休養する。

職員室等の勤務については、可能な限り他者との間隔を確保(おおむね1~2メートル)し、会話の際は、できるだけ真正面を避けるようにする。

職員室内で十分なスペースを確保できない場合は、空き教室を活用して職員が学校内で分散勤務をすることも考えられる。

感染リスクの高い学習の例

- 各教科等に共通する活動として「児童生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループワーク等」及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」

- 理科における「児童生徒同士が近距離で活動する実験や観察」

- 音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏」

- 図画工作、美術、工芸における「児童生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表現や鑑賞の活動」

- 家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」

- 体育、保健体育における「児童生徒が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接触したりする運動」

(対応)

- できるだけ個人の教材教具を使用し、児童生徒同士の貸し借りはしない。

- 器具や用具を共用で使用する場合は、使用前後の適切な消毒や手洗いを行う。

- 体育の授業に関し、医療的ケア児及び基礎疾患児の場合や、保護者から感染の不安により授業への参加を控えたいなどの相談があった場合は、授業への参加を強制せずに、児童生徒や保護者の意向を尊重する。

- 体育の授業は、当面の間、地域の感染状況にもよるが、可能な限り屋外で実施する。ただし気温が高い日などは、熱中症に注意する。体育館など屋内で実施する必要がある場合は、特に呼気が激しくなるような運動は避ける。

給食

給食の配食を行う児童生徒及び教職員は、下痢、発熱、腹痛、嘔吐等の症状の有無、衛生的な服装をしているか、手指は確実に洗浄したかなど、給食当番活動が可能であるかを毎日点検し、適切でないと認められる場合は給食当番を代えるなどの対応をとる。

また、児童生徒全員の食事の前後の手洗いを徹底。会食は飛沫を飛ばさないよう、例えば、机を向かい合わせにしない、または会話を控えるなどの対応が必要。

清掃活動

清掃活動は、学校内の環境衛生を保つ上で重要である一方で、共同作業を行うことが多く、また共用の用具などを用いるため、換気のよい状況で、マスクをしたうえで行うようする。掃除が終わった後は、必ず石けんを使用して手洗いを行うようにする。

登下校

- 登下校中は、校門や玄関口等での密集が起こらないよう登下校時間帯を分散させる。

- 集団登下校を行う場合には密接とならないよう指導する。

- 公共交通機関をやむを得ず利用する場合には、マスクを着用する、降車後は速やかに手を洗う、顔をできるだけ触らない、触った場合は顔を洗うなどして、接触感染対策などの基本的対策を行うほか、できるだけ乗客が少ない時間帯に利用できるようにするなどの配慮を検討する。

マニュアルの全文はこちら。 ※NHKのサイトを離れます

都道府県別の状況まとめ(5/18)

2020年5月18日

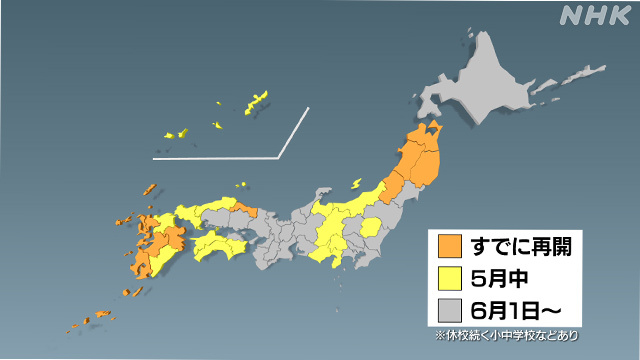

5月18日時点で全国の状況をNHKでまとめたところ、すでに公立の小中学校や高校などを再開させているのは全国で10県です。

▽すでに再開(10県)

青森県、岩手県、秋田県、山形県、鳥取県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県。

▽5月中に再開予定(14県)

栃木県、新潟県、富山県、山梨県、長野県、静岡県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、宮崎県、沖縄県。

これらの地域の中には、休校を続けている小中学校などもあります。

▽本格的再開は来月6月1日以降(23都道府県)

北海道、宮城県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、香川県。

これらの中には分散登校などを行っているところもあります。

ただし、これらの地域でも、岡山県は小中学校については月内に再開させるなど、学校によって対応が分かれているところもあります。

また緊急事態宣言の解除や感染状況の変化によっても、再開のスケジュールが変わったり、地域の中で対応が分かれたりする可能性もあります。

幼稚園と小中高など86%で休校 文科省まとめ(5/14)

2020年5月14日

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言により、今も全国の幼稚園と小中学校、それに高校などの86%で、休校が続いていることが分かりました。

文部科学省が、5月11日の時点でまとめたところ、全国の国公私立の幼稚園と小中学校、そして高校や特別支援学校などのうち、全体の86%で、休校が続いていました。

内訳は

▽国立と公立が87%

▽私立が76%でした。

また、密集を避けるため、学年ごとに曜日や時間を分けて子どもたちを学校に通わせる分散登校については、

▽週1回程度の実施が27%

▽週2回以上が21%

▽検討しているが19%で

▽設定していないは33%でした。

さらに、休校を終える予定日については、

▽5月末の31日が80%

▽24日までが16%

▽未定が3%でした。

今後、各自治体は、感染拡大を防止しながら、学ぶ権利の保障をどうするか、難しい判断を迫られることになります。

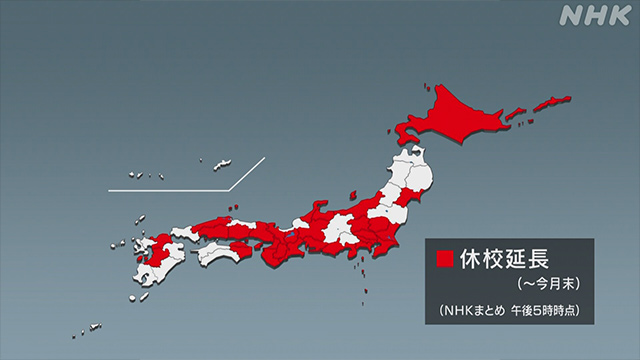

29都道府県で高校などの休校延長 教育格差課題に(5/8)

2020年5月8日

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の延長によって、公立高校などで5月末まで休校を延長させるところは、全国で29の都道府県に上ることがわかりました。大型連休明けから高校などを再開させた地域もありますが、長いところは休校が3か月間に及ぶことになります。

NHKが8日午後5時までの状況を各地の放送局などを通じてまとめたところ、5月末まで市区町村が設置する小中学校を除き、公立の高校や中高一貫校、特別支援学校などを休校措置とする都道府県は、全国で29に上りました。

内訳は、重点的な感染拡大防止が必要な「特定警戒都道府県」に指定されている北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の13都道府県と、宮城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、静岡県、三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、熊本県となっています。

これらの地域では、長いところで休校が3か月間におよび、学習の遅れなどが懸念されています。

このため、静岡県や香川県、徳島県などは、状況を見極めて授業の再開を検討しているということです。

一方で、感染が確認されていない岩手県や感染者が少ない青森県や鳥取県は予防対策を講じたうえで、7日から高校などを再開させているほか、鹿児島県や大分県も、週明けの11日から再開させる方針です。それ以外のところでは5月中の再開を予定しています。

このように同じ公立高校などでも地域によって大きく対応が分かれる結果となり、教育格差の広がりをどうするか大きな課題となります。

文科省 “小1 小6 中3の登校優先案” ガイドラインを通知(5/1)

2020年5月1日

新型コロナウイルスの感染拡大で、休校が長期化するなか、文部科学省は5月1日、小学1年生、小学6年生、中学3年生を優先して登校させる案などを盛り込んだガイドラインを全国の教育委員会などに通知しました。

新型コロナウイルスの感染拡大で休校が長期化するなか、文部科学省は今後、段階的な学校の再開に向けたガイドラインを全国の教育委員会などに通知しました。

ガイドラインでは、時間帯などによって登校する学年やクラスをわけて卒業を控えた小学6年生と中学3年生や教師のサポートが必要な小学1年生を優先して登校させる案を示しています。

また、クラスを複数のグループに分けて、空き教室を活用して児童・生徒の距離を確保することや、音楽の授業で密閉された狭い部屋で歌の指導を行うことや、家庭科の調理実習など感染の可能性が高い学習は行わないことなどを盛り込んでいます。

萩生田文部科学大臣は、記者会見で「長期間、感染症と付き合っていかなければならないという認識に立ち、子どもの学びの保障との両立をはかることが大切だ。可能なかぎり感染リスクを低減させながら、段階的に実現可能な学校教育活動を実施していくことが重要だ」と述べました。

5月1日の通知の詳しい内容です。

(1)分散登校日の設定

感染症対策を徹底したうえで、分散登校(児童生徒を複数のグループに分けた上でそれぞれが限られた時間、日において登校する方法)を行う日を設けることで、段階的に学校教育活動を再開し、全ての児童生徒が学校において教育を受けられるようにしていくことが重要。

▼小中学校

進路指導の配慮が必要な小学6年生・中学3年生などの最終学年の児童生徒が優先的に学習活動を開始できるよう配慮すること。最終学年以外の指導においては、教師による対面での学習支援が特に求められる小学1年生の児童にも配慮する。

▼高校など

高等学校等においても、進学や就職を控えた高校3年の生徒等に配慮するなど、生徒の発達段階や多様な学校の実態を踏まえつつ、同等の対応を検討する。

▼特別支援学校

特別支援学校については、指導の際に接触が避けられないことや、重篤化する基礎疾患等を有する児童生徒が多いこと、多くの児童生徒がスクールバス等で一斉に登校すること等の課題を多くの学校が抱えているため、学校教育活動の再開については、児童生徒の障害の種類や程度等を踏まえた慎重な検討が必要。

必要な対応

①身体的距離の確保

必要に応じて学級を複数のグループに分けたうえで、使用していない教室を活用するなどして、児童生徒の席の間に可能なかぎり距離を確保し(おおむね1~2メートル)、対面とならないような形で教育活動を行うことが望ましい。

【身体的距離を確保した座席配置のイメージ】

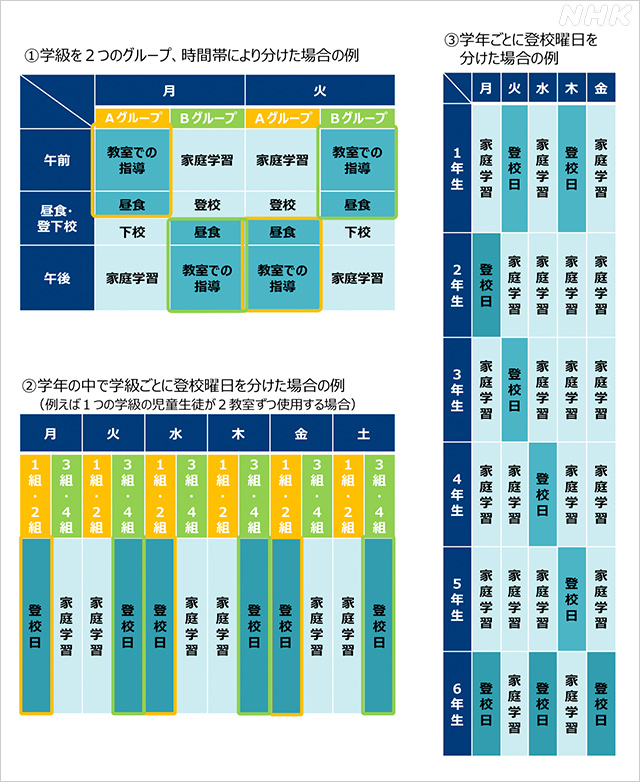

②分散登校の工夫

児童生徒数の多い学校にあっては、身体的距離の確保のため、

▼時間帯又は日によって、登校の対象とする学年又は学級を順次変える方法。

▼学級を複数のグループに分けたうえで、登校の対象とするグループを順次変える方法等により分散して登校するなどの工夫が考えられる。

【登校日の実施の工夫例】

③分散登校に伴う子供の居場所づくり

分散登校に伴い、登校する児童生徒の兄弟姉妹である幼児や低学年の児童が自宅で一人になる場合が生じることも考えられ、地域全体としての子供の居場所づくりに配慮する。

(2)各教科の指導における感染症対策

各教科等の指導については、以下に掲げるものなど、感染症対策を講じてもなお感染の可能性が高い学習活動については行わない。

▼音楽科における狭い空間や密閉状態での歌唱指導や身体の接触を伴う活動

▼家庭科、技術・家庭科における調理等の実習

▼体育科、保健体育科における児童生徒が密集する運動や児童生徒が近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い運動

▼児童生徒が密集して長時間活動するグループ学習

▼運動会や文化祭、学習発表会、修学旅行など児童生徒が密集して長時間活動する学校行事

(3)正しい知識の指導

児童生徒に対して、新型コロナウイルスに関する正しい知識を身に付けるとともに、これらの感染症対策について、児童生徒が感染のリスクをみずから判断し、これを避ける行動をとることができるよう、発達段階に応じた指導を行う。

(4)学校給食(昼食提供)の工夫

配膳の過程での感染防止のため、可能なかぎり品数の少ない献立(例えば、主菜と具沢山の汁物等)で適切な栄養摂取ができるようにすること、可能な場合には給食調理場において弁当容器等に盛り付けて提供することなどの工夫が考えられる。それらが困難な場合、少なくとも配膳を伴わない簡易な給食(パン、牛乳等)を提供することも考えられる。

学校給食は衛生管理上の観点から持ち帰りは想定されていないが、児童生徒の食事支援の一つとして、保護者の希望及び衛生管理上の必要事項に係る同意がある場合に、例外的に持ち帰りを実施することも考えられる。

(5)学校図書館の活用

感染症対策を徹底したうえで、貸出等を行うことが望ましいことのほか、特に時間帯により休業の対象となる児童生徒が変わる場合、学校図書館を児童生徒の自習スペースとして活用することも考えられる。

(6)登下校の工夫

校門や玄関口等での密集が起こらないよう登下校時間帯を分散させることや、集団登下校を行う場合には密接とならないよう指導することなどの工夫が考えられる。その際、特に通学に不慣れな小学1年生の安全に十分注意する。

(7)出欠の取扱い等

①学校の全部を休業とする場合

▼任意の登校日は指導要録上の「授業日数」には含まない。その際、任意の登校日における学習活動について、学習評価に反映することができる。

▼登校しなかった児童生徒に対しては、個別に学習指導や学習状況の把握を行うなど、不利益に取り扱われることのないよう配慮する。

▼任意の登校日における学習活動について、一定の要件を満たす場合には、学校の再開後に再度授業において取り扱わないこととすることができる。

▼一部の児童生徒への学習の定着が不十分である場合には、別途、個別に補習を実施する、追加の家庭学習を適切に課すなどの必要な措置を講じる。

②学校の一部を休業とする場合

最終学年等の児童生徒を優先させて登校させ、その他の児童生徒は休業とすることなどが考えられるが、児童生徒の出欠の取扱いについては、以下のとおり。

▼学年の全部を休業とした日数は授業日数には含めない

▼学年の一部を休業とした日数は授業日数に含まれ、授業のある児童生徒については出欠を記録するとともに、授業のない児童生徒については「出席停止・忌引等の日数」として記録する

(8)長期休業期間及び土曜日における登校日の設定等

児童生徒の負担が過重とならないように配慮するとともに、各学校の指導体制に見合った日数・時数となっているかなど、教職員の負担が過重とならないように配慮する。 週休日である土曜日に登校日を設ける場合には、教職員の勤務日及び勤務時間について、各地方公共団体の条例等に則り、適切に振替を行うことが必要。

(9)教職員の出勤

基本的な感染症対策を徹底するとともに、体調の悪い教職員が休みやすいような環境づくりを行いつつ、可能な範囲内で、在宅勤務や時差出勤のほか、管理職を含む学校の教職員がローテーションで出勤するなどの勤務形態の工夫を行う。

公立学校 93%が休校 緊急事態宣言拡大で増加(4/24)

2020年4月24日

新型コロナウイルスの影響で、緊急事態宣言の対象が全国に拡大されたことを受けて、公立の小中学校や高校のうち、休校となっているところは、全国の9割以上に上っています。

文部科学省によりますと4月22日の時点で、全国の公立学校のうち、休校措置がとられているところは合わせて93%に上りました。

内訳は、幼稚園が73%、小学校が95%、中学校が95%、高校が97%となっています。

4月10日の時点で休校となっている公立学校は、全国で64%でしたが、緊急事態宣言の対象が4月16日に、全国に拡大されたことを受けて、休校措置としたところが増えたということです。

これにより岩手県や鳥取県、鹿児島県など一部の地域を除く、全国のほとんどの公立学校が再び休校となっています。

緊急事態宣言拡大 休校ガイドライン見直し 文科省(4/17)

2020年4月17日

緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたことを受けて、文部科学省は臨時休校のガイドラインを見直し、都道府県知事から協力要請の形で休校を求められた場合、地域の感染状況などを踏まえて、休校の必要性を判断するよう求めています。

文部科学省は、これまで臨時休校のガイドラインで、緊急事態宣言の対象地域では、都道府県知事から学校などの施設の使用制限の要請があった場合、学校の設置者は、臨時休校の措置をとることや、運動の機会を確保するため、校庭や体育館の開放を検討するなどとしていました。

緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたことを受けて、文部科学省は、ガイドラインを見直しました。

それによりますと、都道府県知事が学校施設の使用制限ではなく、協力要請の形で休校を求めた場合、学校の設置者は地域や児童・生徒の通学範囲での感染状況などを踏まえて、休校の必要性を判断するとしています。

また休校する場合は子どもの学びや心身の健康の保持・増進などに十分留意するよう求めています。

緊急事態宣言 臨時休校のガイドライン見直し 文科省(4/7)

2020年4月7日

法律に基づく「緊急事態宣言」を受けて、文部科学省は先に示した臨時休校のガイドライ ンを見直しました。

それによりますと、▽都道府県知事から学校などの施設の使用制限の要請があった場合、学校の設置者は臨時休校の措置をとることや、▽必要最小限度の登校日の設定や分散登校の実施、▽運動の機会を確保するため、校庭や体育館の開放などを進めること、▽都道府県の知事部局と十分相談して、子どもの居場所の確保を検討してもらうことなどが新たに盛り込まれています。

萩生田文部科学大臣は記者会見で、「ガイドラインと知事要請の中で、設置者の市町村に柔軟な対応をしてもらうことがいちばん望ましい。できるだけ人と人の接触を避けることが大前提で、学校の閉鎖が目的ではないのでしっかり寄り添って自治体をサポートしていきたい」と述べました。

4月7日のガイドライン改定で新たに盛り込まれた項目の詳しい内容です。

緊急事態宣言の対象地域での臨時休校の考え方

(1)法に基づく措置について

緊急事態措置を実施すべき区域とされた都道府県の知事は、学校などの施設の使用制限や停止を要請することができる。また、正当な理由がないのに学校の設置者が要請に応じないときは、措置を講ずるよう指示することができる。市町村長も教育委員会に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。

上記の要請があった場合には、学校の設置者は、その内容に応じて法に基づく「臨時休校」などを行う。

(2)学校の使用制限要請があった場合の対応

要請に基づく臨時休校を行う場合、児童生徒などの登校日の設定は、必要最小限度にとどめ、 都道府県の知事部局と十分相談して行う。

登校日を設ける場合には、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底するとともに、3つの密(「密閉,密集,密接」)を避けるため、分散登校や換気の徹底、近距離での会話、マスクの使用などを行う。

教職員の勤務は、児童生徒等の学習保障のため必要な業務を継続し、その際には教職員自身の健康にも配慮しつつ、在宅勤務や時差出勤などの工夫に努める。

子どもの居場所の確保については、要請の趣旨を踏まえ

▽保護者が医療従事者の場合

▽保護者が社会機能維持のため就業継続が必要な場合

▽ひとり親家庭などで保護者が仕事を休むことができない場合

▽障害があり1人で過ごすことが難しい場合

などについて都道府県の知事部局と十分相談して検討する。その場合、基本的な感染症対策を徹底し、「3つの密」を避ける。

居場所の確保にあたっては、昼食の提供も工夫の1つと考えられるため、地域の実情やニーズに応じて対応を検討する。

児童生徒などの健康を保つ観点から,地域での感染拡大の状況を踏まえ、「3つの密」を避けつつ,学校の校庭や体育館などの施設の開放についても検討する。

新学期 学校再開ガイドライン 具体化して見直し 文科省(4/1)

2020年4月1日

新学期からの学校再開をめぐり、文部科学省は、自治体が新学期以降の対応を判断しやすいようガイドラインの見直しを行いました。感染者がいない学校も含めた地域一斉の臨時休校の考え方が盛り込まれました。

文部科学省は、自治体が新学期以降の対応を判断しやすいようガイドラインの内容をより具体化して見直しを行いました。

この中では、児童・生徒などの感染が判明した学校の臨時休校の考え方について、▽屋外で主に活動していたか、▽狭い室内で特定の少人数で活動していたかなど感染者の校内での活動状況を確認することなど臨時休校の実施を判断する際の具体的なポイントを提示しています。

そして、感染者がいない学校も含めた地域一斉の臨時休校の考え方が新たに盛り込まれました。

具体的には、新規の感染者数や感染経路が明らかでない感染者が急増している地域では、感染者がいない学校についても検討が必要だとして、▽児童・生徒が電車などの公共交通機関で通学している学校では、時差通学や分散登校などの工夫を検討することや、▽「感染拡大警戒地域」では、地域の感染状況に応じて、自治体の長が、地域全体の活動自粛を強化する一環として、学校の設置者に臨時休校を要請することも考えられるとしています。

4月1日に見直されたガイドラインの詳しい内容です。

1臨時休校

(1)児童生徒等 教職員の感染が判明した場合の考え方

児童生徒等または教職員の感染が判明した場合には、学校での活動、接触者がどのくらいいるか、地域の感染拡大の状況、感染経路が分かっているかどうかを確認して、都道府県などと相談しながら総合的に休校の必要性について判断する。

感染の事実や感染者の人数のみで休校を判断するのではなく、校内に既に感染が拡大している可能性や今後拡大する可能性について個別の事情をみながら判断する。

具体的には、

感染者の校内での活動は? 接触者は?

感染者が学校内でどのような活動を行っていたかを確認。屋外で主に活動していた場合と狭い室内で特定の少人数で過ごしていた場合、不特定多数との接触があり得た場合など活動の態様によって感染を広めているおそれは違ってくることから感染者の校内での活動状況を確認する。

地域の感染状況は?

地域で感染者が出ていない場合や地域の感染経路がすべてわかっていて学校関係者とは接点が少ない場合は休校の必要性は低い。

感染経路は?

学校内で感染者が複数出た場合、学校内で感染した可能性もあり休校にする必要性は高まる。一方、感染経路が分かっていて学校外で感染したことが明らかでほかの児童生徒等に感染を広めているおそれが低い場合には休校にする必要性は低い。

新型コロナウイルスはまだ解明されていないことが多いうえ、感染者の状況によっても感染拡大の可能性が違うため感染者数などによる一律の休校の基準を定めることは難しい。感染者が出た場合には上記の点に留意して、個々の事例ごとに休校の必要性,休校した場合の規模や期間について検討する。

(2)感染者がいない学校も含めた地域一斉の臨時休校の考え方

現在、地域によっては新しい感染者数や感染経路が明らかでない感染者が急激に増加している。4月1日の専門家会議の提言で出された「感染拡大警戒地域」では、市町村から外出自粛要請や集会・イベント・会食などの行動制限メッセージが出されることが考えられるが、その際には、学校の運営についても以下のとおり検討する必要がある。

学校運営上の工夫

通学に電車等の公共交通機関を利用している場合には、通学中に児童生徒等が感染したり、児童生徒等から感染が拡大したりする可能性が高まる。このため、時差通学や分散登校等の工夫を検討することも考えられる。同じように教職員が通勤に公共交通機関を利用している場合も時差出勤等の工夫を検討する。

休校する場合の考え方

4月1日の専門家会議の提言では「感染拡大警戒地域」では「その地域内の学校の一斉臨時休業も選択肢として検討すべきである」とされている。

市町村が地域全体の活動自粛を強化する一環として学校の設置者に休校を要請することも考えら、この場合は、ほかの社会・経済活動の一律自粛と合わせて休校することによりその効果が発現されるようすることが必要。

今後、日本のどこかの地域で「オーバーシュート」(爆発的患者急増)が生じた場合には、

一定期間、学校を休校にすることも一つの選択肢と考えられる。

2学習指導

(1)家庭学習

休校中に児童生徒が授業を十分に受けることができないことで、学習に著しい遅れがでないよう出来るだけ家庭学習を課すなど必要な配慮する。

特に休校が長期にわたり年度の教育課程の実施に支障が生じる場合には、教科書に基づく 家庭学習を休校中に課すよう工夫が求められる。

その際、家庭学習が円滑に進むよう学教科書と併用できる適切な教材を提供していくことが重要。文部科学省も家庭学習を支援する「子供の学び応援サイト」を随時掲載しているので、これを活用することも考えられる。

(2)登校日の設定

学習状況の確認や補習などの学習指導を行うとともに、生徒指導、児童生徒の健康観察を適切に行う観点から登校日を設定することも考えられる。その際には、例えば児童生徒を分散させて登校させ、人が密集しない環境を確保するなど最大限の感染拡大防止のための措置を講じる。

(3)そのほかの工夫

登校日以外の日でも、家庭訪問を行ったり、特に配慮を要するなど一部の児童生徒については登校させたりするなどきめ細かな対応のための工夫を行うことも考えられる。ただし、教職員の勤務負担が過重にならないようにすることも必要。

3教科書

児童生徒や学校の状況に応じて、例えば保護者のみを対象とした学校説明会などで渡すなど教科書が遅れることなく児童生徒に渡されるよう対応する。

4学校給食休止への対応

休校に伴い学校給食を休止する際には関係事業者と十分協議を行うなど関係者の理解と協力を得られるようする。

5非常勤職員等の業務体制確保

休校する場合、地域や学校の実情に応じ非常勤職員を含む職員全体の働く場の確保を図るとともに、組織全体としての業務体制の確保に万全を期す。

具体的には授業がない場合であっても、非常勤講師の場合は授業準備や児童生徒の家庭学習の支援、学校用務員の場合は学校施設の修繕、給食調理員の場合は給食調理場の清掃・消毒、寄宿舎の職員の場合は寄宿舎の清掃や消毒・寄宿舎運営に係る検討等の業務、特別支援教育支援員の場合は教材準備の補助の業務などを行うことが考えられる。

6子どもの居場所確保

休校した場合、子どもの居場所確保に向けた取組を行うかどうかについては休校とした趣旨を踏まえ、児童生徒の間での感染拡大リスクを考慮して慎重に判断する必要がある。

(1)教室の活用

休校に伴って放課後児童クラブ、放課後等デイサービスにおいてふだんより児童のニーズが高まると考えられるため、密集性を回避し感染防止のため一定のスペースを確保することが必要。このため、教室、図書館、体育館、校庭などを積極的に活用する。

(2)給食提供機能の活用

子どもの居場所確保のため、児童生徒などに対して、学校給食の調理場や調理員を活 用して昼食を提供することも工夫の一つと考えられる。

7幼稚園を休園する場合の預かり保育などの提供

幼稚園の休園を行う場合には、園児はひとりで家にいることができないため、感染拡大防止のための万全の対策を講じたうえで、預かり保育の提供などを検討する。

「学校再開ガイドライン」詳しい内容は?(3/24)

2020年3月24日

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため休校措置が取られた学校。新学期からの学校再開に向けて文部科学省は政府の専門家会議の提言を踏まえてガイドラインを作成しました。その詳しい内容です。

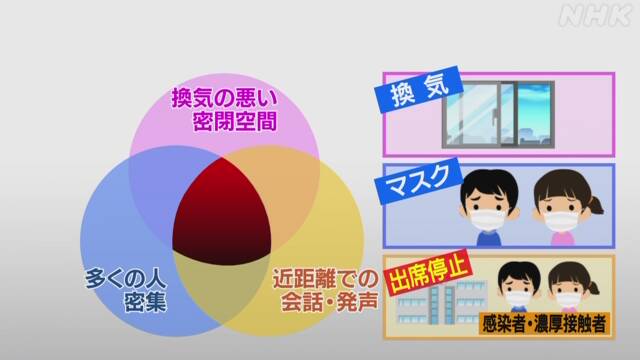

3条件重複 徹底的に避ける

ガイドラインでは、保健管理などの徹底として、これまで集団感染が確認された場に共通する、

▽換気の悪い密閉空間で、

▽多くの人が密集し、

▽近距離での会話や発声が行われるという3つの条件が同時に重なる場面を学校において徹底的に避けるため、換気の徹底や近距離での会話などの際のマスクの使用など具体的対応を明示しています。

出席停止や差別防止も

そして、感染者や濃厚接触者に特定された児童・生徒、基礎疾患などにより重篤化のおそれがある者は出席停止の措置をとるほか、医療的ケアが日常的に必要な児童・生徒などへの配慮、児童・生徒などの心のケア、感染者や濃厚接触者などに対する偏見や差別の防止を盛り込んでいます。

学習、行事、部活動、放課後児童クラブ…

また、学習に著しい遅れが生じないよう、

▼補充授業・補習・家庭学習などを実施、

▼入学式などの学校行事の実施に際し3つの条件が重ならないよう対策、

▼部活動の実施にあたり3つの条件が重ならないよう実施内容や方法を工夫、

▼学校給食の実施にあたり、配膳する児童・生徒の観察強化や会食の際の席を工夫、

▼教職員がり患した場合や濃厚接触者である場合には出勤させない、

▼放課後児童クラブなどの密集性を回避し、感染を防止する観点などから学校施設開放を推進、

▼新型コロナウイルスの影響などにより経済的に困難な家庭に対する支援として、入学料減免や就学援助の実施などを盛り込んでいます。

学校再開 10項目のチェックリスト

そのうえで、学校再開にあたってのチェックリストとして、

▼児童・生徒などと教職員の毎朝の検温、かぜ症状の有無などの確認を行う準備ができているか、

▼手洗いやせきエチケットの指導を行ったか、

▼学校医、学校薬剤師などと連携した保健管理体制を整え、清掃などにより環境衛生を良好に保っているか、

▼抵抗力を高めることが重要であることの指導を行ったか、

▼換気の悪い密閉空間、人の密集、近距離での会話や発声の3つの条件が同時に重なる場を避けるため、換気の徹底、近距離での会話や発声などの際にマスクの使用などを行うことを教職員の間で確認したか、

▼一斉臨時休校に伴う学習の遅れに関する対応策について検討したか、

▼入学式や始業式の実施方法を工夫したか、

▼部活動の実施にあたり、実施内容や方法を工夫したうえで感染防止のための対応を行ったか、

▼学校給食の実施にあたり感染防止のための工夫を行ったか、

▼放課後児童クラブや放課後等デイサービスのための教室などの活用について検討したかの合わせて10の項目を挙げています。

臨時休校ガイドライン

一方、令和2年度以降に臨時休校を行う場合のガイドラインとして、▼児童・生徒などや教職員の感染が判明した際は、当該児童・生徒などについて、学校保健安全法第19条に基づく出席停止、ほかの児童・生徒などについて濃厚接触者にあたると特定された場合、同条に基づく出席停止とするとしています。

そして学校の設置者は、

▼当該感染者の症状の有無、

▼学校内における活動の態様、

▼接触者の多寡、

▼地域における感染拡大の状況、

▼感染経路の明否を総合的に考慮し、都道府県などの衛生主管部局と十分に相談したうえで、学校保健安全法第19条に基づいて、感染した児童・生徒などや濃厚接触者の出席停止のみとするか、学校保健安全法第20条に基づいて学校の全部か一部の臨時休校を実施するか判断するとしています。

また、今後、どこかの地域でオーバーシュート=爆発的患者急増が生じた場合には今月19日の政府の専門家会議による状況分析・提言で示された見解に基づき対応することになるとしています。

このほか、

▼学習に著しい遅れが生じないよう家庭学習を課すことに加え、登校日を設定、▼保護者のみが出席する行事の活用などにより、教科書が遅滞なく給与されるよう対応、

▼学校給食を休止する際には保護者や関係事業者などと必要に応じ協議、

▼非常勤職員を含む教職員全体の働く場の確保、

▼放課後児童クラブなどの密集性を回避し、感染を防止する観点などから学校施設活用を推進することを盛り込んでいます。