2020年12月13日(日) 総合 午後9時~ NHKスペシャル

(再放送 2020年12月16日(水) 総合 午前0時30分~)

目次 ※ クリックすると各項目に移動 ※ タップすると各項目に移動

ひっ迫の度を増す医療現場 “体と心が折れたら終わり”

感染の拡大に歯止めがかからず重症者も連日最多を更新するなど、新型コロナの“第3波”により医療現場はひっ迫の度を増しています。地域によっては、これまで入院が原則とされてきた高齢者や基礎疾患のある患者全員の受け入れがいま難しくなっています。また、医療従事者たちの負担も限界に近づいています。こうした中、現場の実態を知ってほしいと、看護師たちが取材に協力してくれました。

(NHKスペシャル「新型コロナ“第3波” 危機は乗り切れるのか」取材班)

限界近づく重症病棟

主に重症患者の治療にあたっている川崎市の聖マリアンナ医科大学病院では、高齢の重症患者が相次ぐ中、ぎりぎりの対応を迫られています。

重症患者用に用意した17の病床のうち9床が埋まっています(12月10日時点)。

さらに“第3波”では中等症患者も増加していることから、重症患者が回復してもその転院先が見つかりにくくなっています。

これまで神奈川県では65歳以上や特定の疾患がある人などは、軽症や無症状であっても原則入院としてきました。

しかし国は12月3日、基準を設けて入院患者の数を調整することを推奨する方針を決めました。

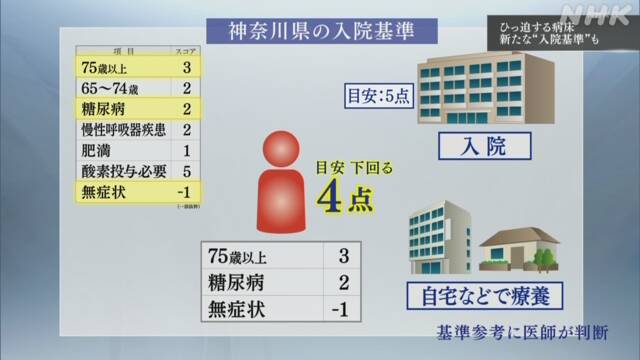

神奈川県は、入院の必要性を「点数」で判断する新たな基準を導入しています。

神奈川県の基準では、それぞれの患者について、該当する項目の点数の合計が「5点以上」になることを「入院」の目安としています。

例えば、糖尿病を患う75歳の人の場合、無症状だと合計は4点で、入院の目安を下回ります。

この新たな運用に対し、医師たちはやむを得ないと考える一方で、ジレンマもあるといいます。

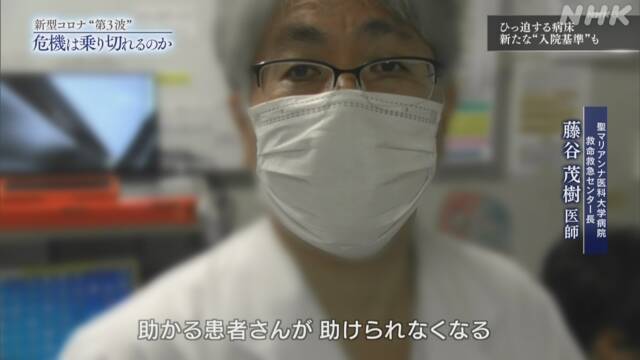

聖マリアンナ医科大学病院救命救急センター長 藤谷茂樹医師

「これはやはり医療資源を適切に使うということでやむを得ない。ベッドが埋まって入院をさせることができなくなると助かる患者さんが助けられなくなる」

疲弊する医療従事者 “重症者対応”の看護師は

医療従事者の負担も限界に近づいています。

都内最大規模の医療機関、東京女子医科大学病院では、133人の看護師が新型コロナの治療や検査などにあたっています。

現場の実態を知ってほしいと、看護師たちが取材に協力してくれました。

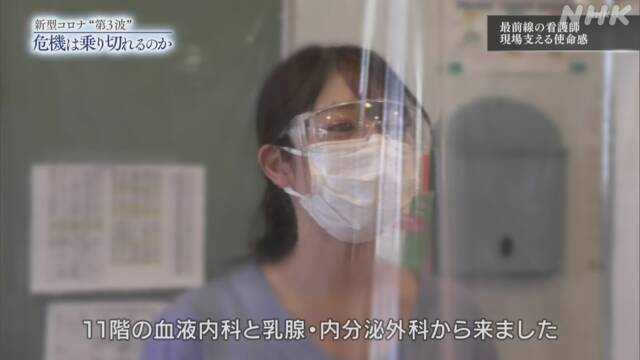

看護師になって3年目の京河祐衣さんは、集中治療室・ICUで重症者の治療にあたっています。

感染を防ぐため、医療用のマスクやガウンなど特殊な装備を身に着けます。

全身を覆われた状態で、5時間以上働くこともあるといいます。

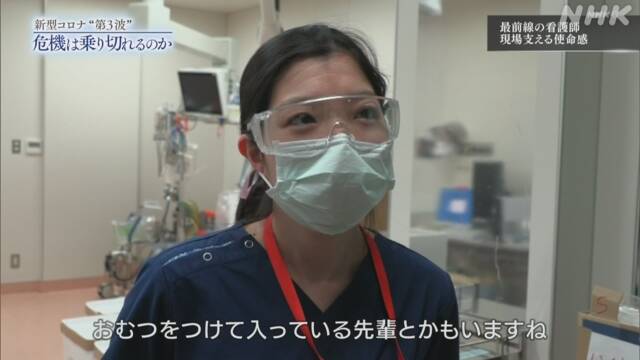

京河さん

「忙しいとなかなか外に出られないので。おむつをつけて入っている先輩とかもいますね」

京河さんは感染のリスクを減らすため、人と極力接触しないように気をつけています。食事はコンビニなどの弁当がほとんどです。家族とも会わず、ホテルで寝泊まりしています。

こうした生活を続けて10か月。疲労やストレスがたまっています。

京河さん

「ほんと、あしたから突然来ない、来れなくなる時がくるんじゃないかと思うんですけど。自分の体と心が折れたら終わりって思いながら働いています」

“ウイルスを家に持ち帰ってしまったら…”ぬぐえぬ不安

感染対策を徹底しても、ウイルスを家に持ち帰ってしまう不安は、ぬぐいきれないと言います。

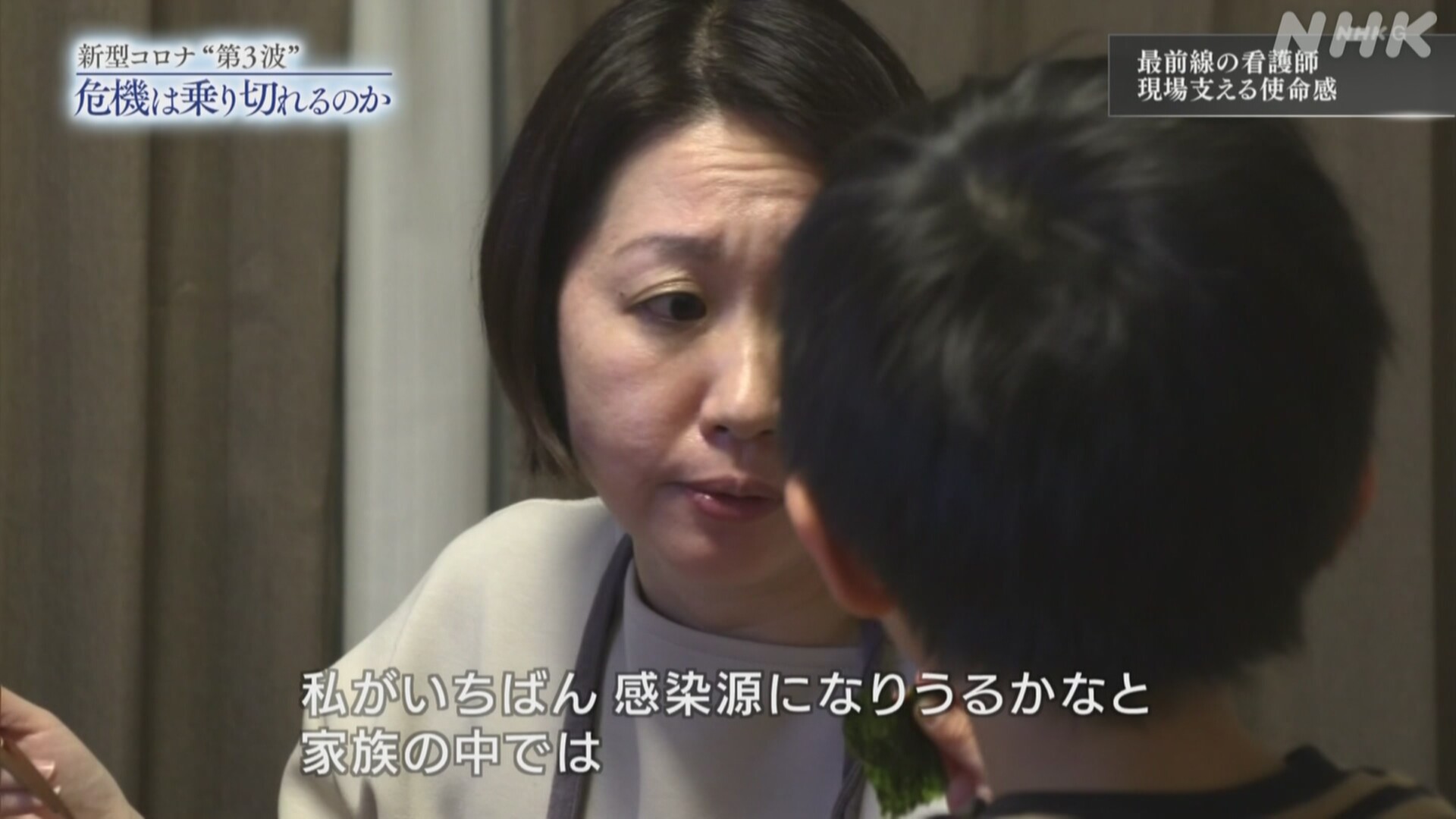

ICUで看護師のリーダーを務める小野美佳さんは5歳の息子と家族3人で暮らしています。自宅に帰ると、まず玄関前で消毒します。

さらに、家の中でも再び消毒します。

子どもにうつすことだけは避けたいと考えています。

小野さん

「家族の中では私が一番感染源になり得るかなと。子どもは感染していてもあまりわからないというので、せきをしたときとか、普通のかぜだろうと思うときでも、過剰に心配しちゃう」

病院では、コロナ専用病棟で働くスタッフの負担を減らそうと、応援の看護師を派遣することにしました。

応援の期間は1か月程度に限定し、精神面でのサポートも随時行い、過度なストレスがかからないよう気を配っています。

「第3波」の感染拡大が続く中、医療現場をひっ迫させないためには、社会全体での取り組みと、私たち一人ひとりの取り組みが、これまで以上に重要になっています。

年末年始どう過ごす? カギはステイ・ウィズ・コミュニティー

1日の新たな感染者数が12月12日には初めて全国で3000人を超えるなど、新型コロナの“第3波”に直面する中、まもなく「年末年始」を迎えます。例年なら、ふだんは会わない人たちと接する機会が増える「年末年始」。ことし、私たち一人ひとりは、どのように過ごせばよいのでしょうか? 専門家は、「ステイ・ホーム」ではなく、「ステイ・ウィズ・コミュニティー」という考え方が大切だと指摘しています。

(NHKスペシャル「新型コロナ“第3波” 危機は乗り切れるのか」取材班)

「コミュニティー」大切にしながら外との接触避ける

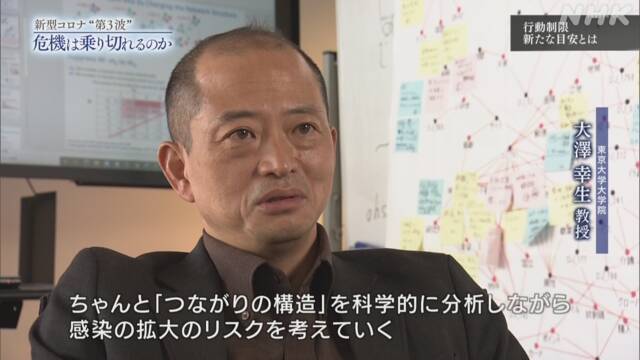

「ステイ・ウィズ・コミュニティー」という考え方が大切だと指摘しているのは、東京大学大学院の大澤幸生教授です。

「ステイ・ウィズ・コミュニティー」とは、家族や親友、恋人、職場の同僚など、一人ひとりにとっての最も基本的な「コミュニティー」を大切にしながら、その「コミュニティー」の外にいる人との接触はできるだけ避けるという考え方です。

東京大学大学院 大澤幸生教授

「何でもかんでも『自粛』と言われても、『自粛』なので、やっていいのかどうか分からない。何を『自粛』すればいいのか、非常に意思決定が難しい。何でもかんでも、ではなく、きちんと人と人との『つながりの構造』を科学的に分析して、感染拡大のリスクをどうすれば抑えられるかを考えることが重要になっている」

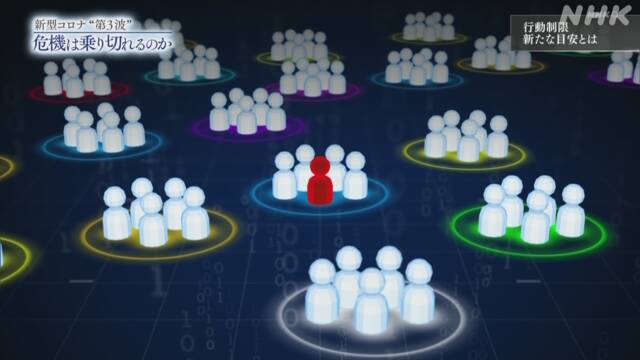

大澤さんは次のような分析を行いました。

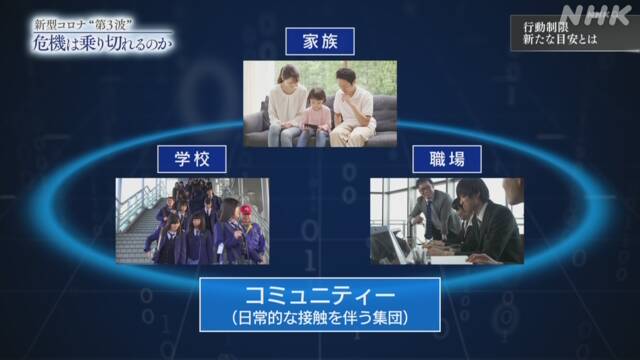

ふだんの「コミュニティー」とは

まず、家族や、学校の親友、さらに、職場の同僚の中でも毎日会う人などを、1つの「コミュニティー」としました。

「コミュニティー」以外の人と接触ない場合

仮に、ある「コミュニティー」の中で感染者が出たとしても、その「コミュニティー」以外の人との接触がなければ、感染は外には広がりません。

「コミュニティー」以外の人と会食などした場合

一方、「コミュニティー」の外の人にいる、たまにしか会わない人たちと、会食など、感染リスクを伴う接触をした場合、感染は社会全体に広がっていきます。

では、「コミュニティー」の外にいる人たちとの接触は、どのくらいまでに抑えるのがよいのか。

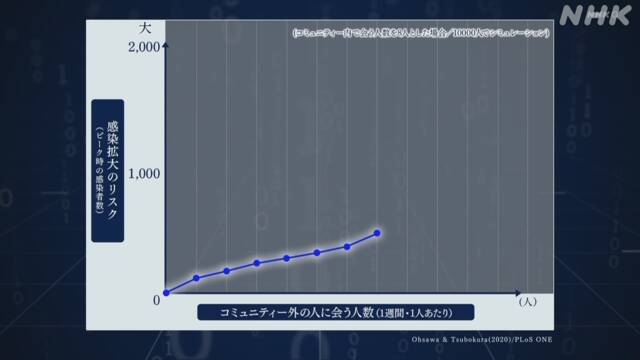

大澤さんが、最新の理論を用いてシミュレーションしたところ、ふだんは会わない、「コミュニティー」の外の人にいる人と「何人会うか」が、感染爆発を防ぐ重要なカギを握っていることが分かってきました。

コミュニティー8人の場合、外の人が7人までだと

グラフの横軸は、1人あたりが1週間にコミュニティーの外で会う人数です。外で会う人数が増えるほど、感染拡大のリスクはあがっていきます。

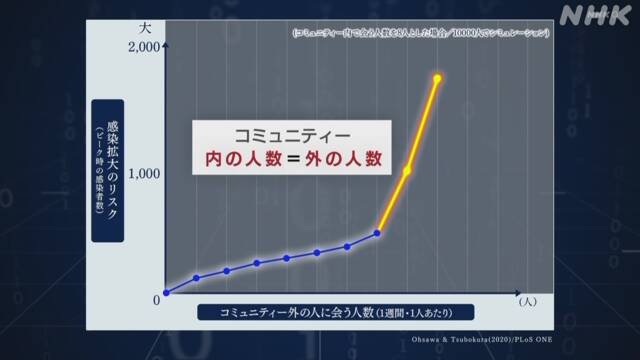

コミュニティー8人の場合、外の人が8人以上になると

さらに、「ある人数」以上になると、突然、感染拡大のリスクが、大幅に上昇することが分かりました。

その「ある人数」とは、ふだんの自分自身の「コミュニティー」の人数と、同じ人数でした。

つまり、家族や親友など、ふだん自分自身が接している「コミュニティー」の人数を超えて、「コミュニティー」の外の人たちと接するようになると、社会全体で感染の拡大が急速に進むおそれがある。

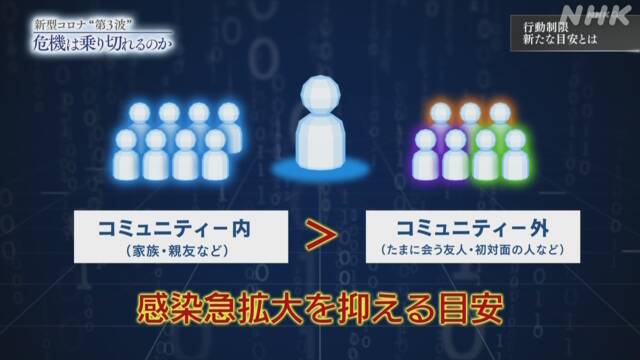

「コミュニティー内」>「コミュニティー外」

逆に言えば、ふだん自分自身が接している「コミュニティー」の人数を超えて、「コミュニティー」の外の人に会うことがないように心がければ、社会全体として、感染の急拡大を抑えられる可能性があることが分かったといいます。

東京大学大学院 大澤幸生教授

「恋人、親友、家族などは、『コミュニティー』のかなり基本的な単位なので、それはもう本当に大事にしていただいた上で、それ以外の人とのコミュニケーションをできるだけ避けてもらうということが重要です。ただ単に行動を抑制したり、誰とも会わないようにしたりする『ステイ・ホーム』ではなくて、自分自身のふだんの『コミュニティー』を大切にする『ステイ・ウィズ・コミュニティー』という考え方がいいと思います」

「第3波」の感染拡大が続く中、年末年始に医療現場をひっ迫させないためには、社会全体での取り組みと、私たち一人ひとりの取り組みとが、これまで以上に重要になっています。