2023年1月17日

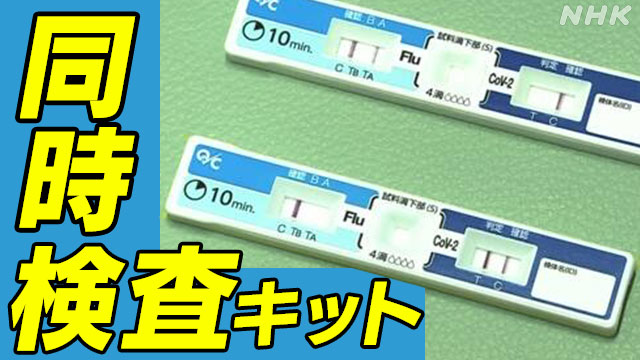

新型コロナとインフルエンザに感染していないか同時に調べることができる「同時検査キット」は一般向けの販売が解禁され、薬局のほかインターネットなどでも購入できるようになっています。

キットの最新の供給状況は?使う際の注意点は?

Q&A方式でまとめました。(※1月17日時点の情報で更新しました)

Q1.「同時検査キット」ってどんなもの?

新型コロナの抗原検査キットは使ったことがある方も少なくないと思いますが、「同時検査キット」は、一度の検査で新型コロナとインフルエンザ両方の感染を調べることができるものです。

コロナに加えてインフルエンザの感染も広がりつつある中で、各地の医療機関からは「発熱外来や救急外来のひっ迫を防ぐためにも重症化リスクの低い患者は自宅での検査キット利用を検討してほしい」との声が相次いでいます。

厚生労働省はこうした状況に備え、これまで医療機関での使用に限られていた同時検査キットの一般向けの販売を認めました。

現在は薬剤師が常駐する薬局、ドラッグストアやインターネットでも販売できるようになっていて、販売の際には薬剤師から使い方などの説明を受けることが条件になっています。

Q2.値段は?最新の供給状況は?

値段は各メーカーごとに定めているので一律ではありませんが、1キットあたり約2500~3000円で売られています。

メーカーによって1箱に入っているキットの個数が異なるため、販売価格はこの値段×キットの個数となります。

新型コロナだけの抗原検査キットと同じように医療保険は適用されないため、全額自己負担となります。

また医療費控除の対象にもなりません。

次に最新の供給状況についてです。

一般向けの販売が解禁されてからインターネットなどですぐに販売を始めたのは1社にとどまりました。

そもそも同時検査キットは医療機関への供給が不足してはいけないので、一般販売向けの供給よりも医療機関への供給を優先することが前提になっています。

さらに一般販売を始めるにあたっては、それまでの医療機関向けのものとは違い、一般の人にも分かるような説明書や新たなパッケージの準備を各メーカーが行うには時間がかかるため、どれぐらいの供給量が確保できるのかが課題となっていました。

こうした中、少しでも多くのキットが市場に出回るよう、厚生労働省は薬剤師が常駐する薬局で販売する場合、医療用の検査キットであれば新たに一般販売のための承認を得なくても販売できるようにすることを特例で認める対応をとりました。

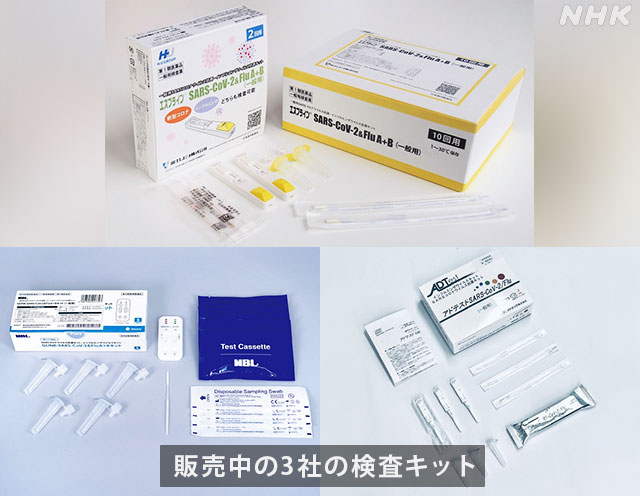

その後さらに各メーカーの対応も進み、1月17日時点で一般販売の条件を満たしているのは5社の製品で、うち3社の製品が薬局に加えドラッグストアやインターネットでも購入できます。

Q3.購入の際の注意点は?

インターネットで購入しようと通販サイトで検索すると、さまざまな種類の商品が出てきますが注意点があります。

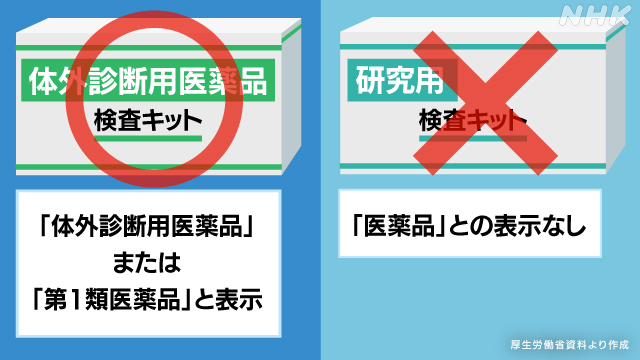

これらのうち「研究用」とパッケージなどに書かれている商品があります。

この「研究用」と書かれたキットは国が販売を認めているものではなく、また効果も確認されていないものです。

「研究用」と書かれたキットで行った検査結果は正しい結果が出ているかを保証できないため、保健所への報告やオンライン診療でも使えません。

では国が承認しているものには、なんと書かれているのでしょうか。

このようにパッケージに「体外診断用医薬品」や「第1類医薬品」といった表記があります。

厚生労働省は「研究用」と書かれたものは使わず、これらの国が承認した商品を使うよう注意を呼びかけています。

また同時検査キットは、新型コロナの抗原検査キットと同じように「体外診断薬」という医薬品の一部にあたります。

医薬品は医薬品医療機器法で転売が禁じられているため、キットが余ったからといって転売することはできません。

厚生労働省は転売をしないよう監視や指導を強化しています。

Q4.キットの使い方は?

新型コロナの検査キットと同じように、鼻の穴から検体を取ります。

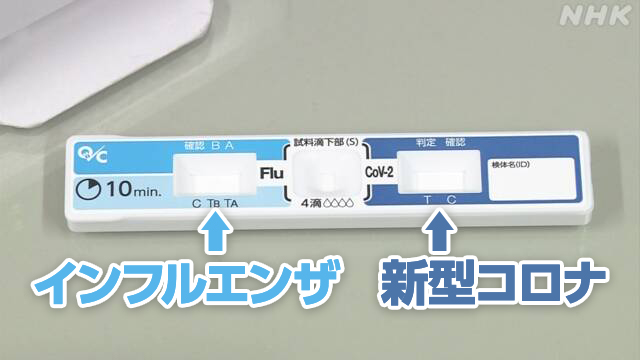

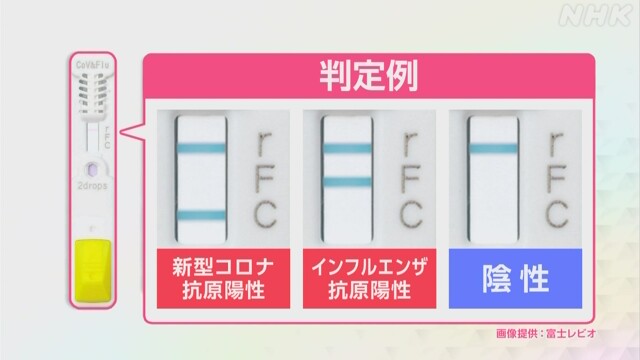

そして線がどこに出るかで、コロナ・インフルそれぞれの「陽性」「陰性」の結果が分かります。

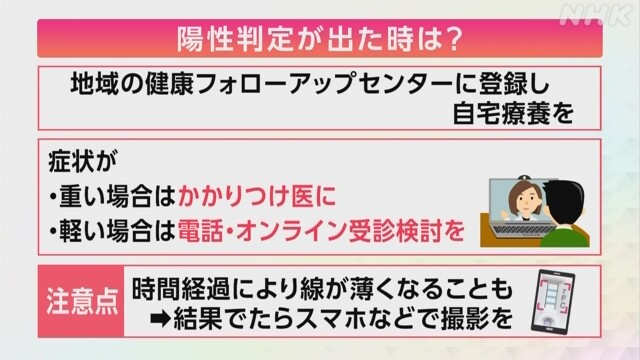

新型コロナで陽性だった場合、基本的には各地域ごとに設けられている「健康フォローアップセンター」に登録し自宅療養をすることになります。

一方症状が重い場合は、コロナでもインフルエンザでもかかりつけ医などを受診し、軽い場合は電話やオンラインでの受診を検討してほしいとしています。

注意点として、陽性だった場合にキットで出た線が時間がたつと薄くなってしまう場合があります。

このため検査後の線が出た状態のキットをスマートフォンなどで撮影し記録しておくようにしましょう。

Q5.インフルエンザの感染状況は?

専門家は、コロナとインフルエンザの同時流行が起きつつあるとして基本的な感染対策の徹底を呼びかけています。

国立感染症研究所などによりますと1月8日までの1週間に全国約5000か所の医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は、前の週の2.37倍の2万3139人でした。

1医療機関あたりの1週間の患者数は4.37人で、ここから推計される全国の患者数は、およそ18万2000人となっています。

1医療機関あたりの患者数(都道府県別)は以下のとおりです。

▼沖縄県17.77人▼宮崎県12.37人▼佐賀県10.08人。

これらの3県は今後、4週間以内にインフルエンザの大きな流行が起きるおそれが高いとされる「注意報レベル」の10人を超え、3県はいずれもインフルエンザに関する注意報を発表しています。

そのほかの地域では▼福岡県9.62人▼大阪府8.26人▼愛媛県7.39人▼長崎県7.11人などとなっています。

感染症に詳しい東邦大学の舘田一博教授は「懸念されていたコロナとインフルエンザの同時流行が起きつつある。大きな感染の波を伴う同時流行を起こさないように3密回避や手洗いなど、基本的な感染対策を改めて徹底してほしい」と呼びかけています。

Q6.キットを自宅で使う際の注意点は?

日本小児科医会公衆衛生委員会の委員、時田章史医師に取材しました。

時田医師は東京・港区のクリニックで発熱外来も担っています。

ポイント1)使うタイミングは発熱から12時間以上たってから

コロナとインフルエンザ、いずれも発熱の直後は感染している場合でも「陽性」にならずに「偽陰性」となってしまう可能性があります。

特にインフルエンザは発熱から陽性になるまでに時間がかかるので、自宅でキットを使う場合は、発熱後おおむね12時間以上たってから検査してほしいということです(※医療機関では早期に検査できる場合もあるので相談を)。

時田医師「のどが痛い、熱も出てきた、といってすぐ検査をしたくなる気持ちはわかります。しかし、特にワクチンを接種していると最初からすぐにウイルス量が多いわけではなく、陽性になりにくいケースもあります。検査の結果が陰性でも仕事に行ったりせずにしっかり自宅で休んで様子を見て、時間を置いてもう一度検査をしてほしい」。

ポイント2)検査キットは冷やしすぎない

検査キットの保管温度は2度~30度。

冷蔵庫の中に保管していたり、冬場で暖房が入っていない部屋で使うと反応が進まず「偽陰性」になるケースがあります。

時田医師「細かいことですが温度も影響してきます。逆に真夏に入手して放置していた検査キットを使うと偽陽性となることもあるので、適正に使用してほしい」。

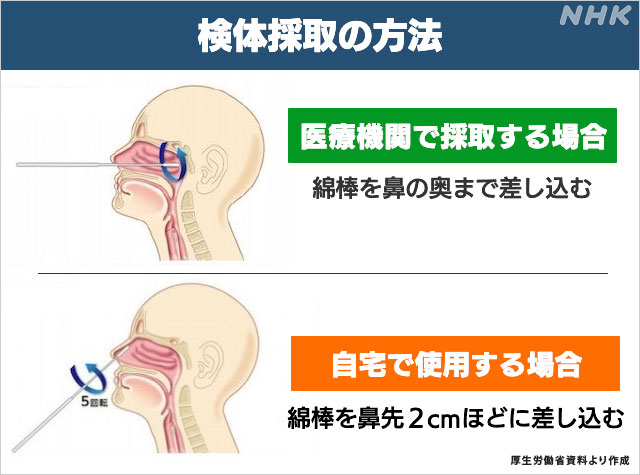

ポイント3)検体採取はなるべく奥の方からしっかりと

医療機関では、「鼻咽頭」と言われる鼻の奥のウイルスが多い場所まで綿棒を差し込んで検体を採取していますが、自宅で使用する場合は出血が起こりやすいことから鼻先2センチほどの場所から採取することになっています。

このため時田医師によりますと、医療機関で行う場合に比べて10%ほど感度が落ちてしまうということです。

鼻先で検査する場合も、「添付文書」と呼ばれる説明書に書かれている範囲内でなるべく奥の方まで綿棒を入れて、定められた回数しっかりと綿棒を回転させて、入念に採取してほしいということです。

ポイント4)検体をしっかり溶かす

検体を採取したあと、溶液が入った付属の容器に綿棒を差し込んで溶かし込みますが、ここでもポイントが。

綿棒を溶液の中で回したり、容器の上から複数回もみ込んだりして、よく溶かすことが大切です。

時田医師「容器をつまんでもんだり、綿棒を回したりする動作は10回以上やることがお勧めです。やりすぎることはないので、しっかりと溶かすことで、結果がかなり違います」。

ポイント5)結果の判定ラインは色に注目

検体を溶かし込んだ溶液を判定キットに垂らすと、陽性かどうかを判断するラインが出現します。

ウイルス量が多いほど線が濃くなりますが、この際に大切なのが「色」です。

検査キットごとに、定められた陽性の色と違う色が出現した場合は、陽性ではないのに反応した「偽陽性」の可能性もあるということです。

時田医師「鼻水の中の成分が入り込むことなどで偽陽性になる場合があって、その時は例えばピンクのラインが出るはずなのにグレーのラインが出る、といったことがあります。本来の色ではなかったり、ラインが薄くて判断できない場合は、医療機関に相談してください」。

まとめ:自宅検査はあくまでも補助的存在

採取方法や採取部位、採取のタイミングだけでなく、熱が高いかどうか、ワクチンを接種しているかどうか、キットの保管状況なども検査結果に影響します。

時田医師が強調するのは、同じ同時検査キットでも医療機関で検査する場合と、自宅で行う場合で精度に違いがあるということです。

このため、あくまでも発熱外来がひっ迫している時の補助的な手段として使うこと、検査の結果がすべてと思わず、特に症状があるのに陰性となった時は結果に安心して外出しないことが大切だとしています。

その上で、自宅で使う場合もできるだけ正しい結果に近づけられるよう、添付文書をよく読んでしっかりと使い方のポイントを抑えることが大切だといいます。

また特に幼い子どもは症状が似たさまざまな感染症にかかりやすく、中には重篤な結果となるものもあります。

このためコロナやインフルエンザが陰性でも安心せず、不安な症状があったらかかりつけ医を直接受診することが大切だということです。