2023年1月24日

1月22日までの1週間に、救急患者の受け入れ先がすぐに決まらない「搬送が困難な事例」は5998件に上り、依然として非常に多い傾向が続いていることが総務省消防庁のまとめでわかりました。

総務省消防庁は、患者の搬送先が決まるまでに病院への照会が4回以上あったケースなどを「搬送が困難な事例」として、県庁所在地の消防本部など全国の52の消防機関の報告をもとに毎週、とりまとめています。

1月22日までの1週間は5998件で、過去最多だった前の週(8161件)よりは2163件減少しました。

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大前に当たる2019年度の同じ時期(1243件)の4.83倍と、依然として非常に多い傾向にあります。

このうち、新型コロナウイルスの感染が疑われるケースは1591件で、全体の30%近くを占めています。

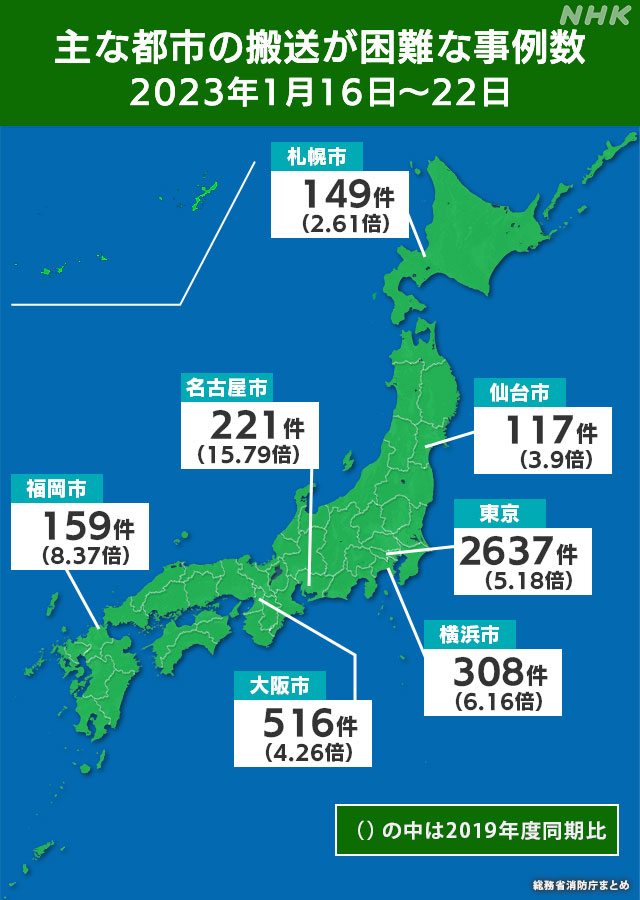

「搬送が困難な事例」を地域別にみると

▽東京が2637件

▽大阪市が516件

▽横浜市が308件

▽名古屋市が221件

▽福岡市が159件

▽札幌市が149件

▽仙台市が117件などとなっています。

新型コロナウイルスの感染拡大前に当たる2019年度の同じ時期と比べると

▽東京が5.18倍

▽大阪市が4.26倍

▽横浜市が6.16倍

▽名古屋市が15.79倍

▽福岡市が8.37倍

▽札幌市が2.61倍

▽仙台市が3.9倍などと

各地で感染拡大前に比べ「搬送が困難な事例」は非常に多い状態が続いています。

総務省消防庁は「全体の件数は減少したものの、新型コロナの感染拡大前と比べるといまだに5倍近くに上っている。また、2022年夏の第7波と比べると新型コロナの感染が疑われて搬送が困難になった割合が少なくなっていて、新型コロナ以外の病気やけがで搬送が必要な人にも影響が広がっているとみられる。引き続き厳しい状況に危機感を持って注視する必要がある」としています。

そのうえで「適時適切な救急車の適時適切な利用を改めてお願いしたい。救急車を呼ぶか判断に迷ったときや通報のポイントなどをまとめた『救急車利用マニュアル』をホームページに掲載しているので活用してほしい」と呼びかけています。

厚生労働省 ひっ迫回避に向け全国の自治体に通知

新型コロナの感染拡大で救急患者の受け入れ先がすぐに決まらない「搬送が困難な事例」が増加していることを受けて、厚生労働省は先週、発熱患者の相談体制や救急医療機関の機能強化など、救急医療のひっ迫を回避するために必要な取り組みをまとめ、全国の自治体に通知しています。

この中では、発熱患者などの相談体制を強化するため都道府県が設置している「受診・相談センター」の電話相談を活用することや、住民に対して周知を徹底するよう求めています。

救急車を呼ぶべきかを悩んだり、ためったりした時などにかける「#7119」について、実施していない自治体は消防機関などと連携して早期の実施を求めるとともに、すでに実施している自治体でも、より適切に対応できるよう電話回線の数や人員体制の強化を検討することを求めています。

このほか、子どもの症状に保護者がどう対応したらいいか判断に迷った時などにかける「#8000」については、応答できない時間がある自治体は時間の拡大を検討することを求めています。

発熱外来がひっ迫すると、受診を求めてやむをえず救急車を要請する患者が増加し、救急医療のひっ迫にもつながることが想定されるため、医療機関に対して、救急患者を診察するための臨時のテントを整備したり、新型コロナの患者のために確保している病床を可能なかぎり活用したりするよう要請することを求めています。

救急搬送される人の多くは高齢者で、入院する患者も多いことから、宿泊療養施設に看護師などを常駐させるなどした臨時の医療施設を設置して受け入れの規模を増やしたり、転院や退院のための取り組みを促進することを求めています。