コロナ接触確認アプリ「COCOA」機能停止へ 全数把握見直しで(2022/9/13)

2022年9月13日

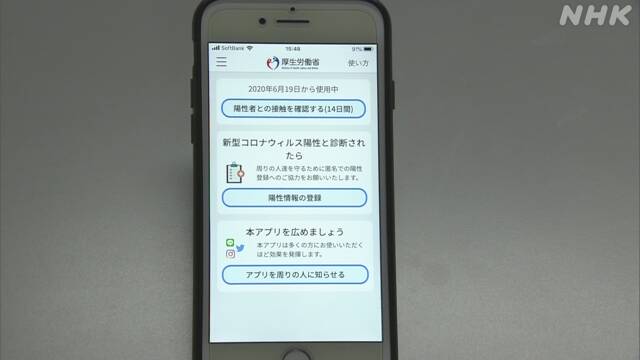

新型コロナウイルスの接触確認アプリ「COCOA」について、河野デジタル大臣は、感染者の全数把握が見直されることに伴って、機能を停止にする方針であることを明らかにしました。

「COCOA」は、新型コロナウイルスに感染した人と、濃厚接触をした可能性がある場合に通知される、国が運用するアプリです。

このアプリについて、河野デジタル大臣は、9月13日の閣議後の記者会見で「ルールが変わり、COCOAを活用する前提が変わるので機能停止ということになる」と述べ、機能を停止にする方針を明らかにしました。

感染症法に基づいて医療機関に求めていた、すべての感染者の届け出を高齢者などに限定する運用が9月26日から全国一律の措置として始まることに伴い判断したとしています。

「COCOA」の機能を停止する日程などについては、今後発表するとしています。

また、河野大臣は「総括をしっかりとして、次のパンデミックにつないでいくということをやらなければいけない」と述べ、「COCOA」を運用するうえでの課題などについて検証する考えを示しました。

松野官房長官「次のパンデミック見据え活用状況など総括する」

松野官房長官は、9月13日午後の記者会見で「おととし6月の運用開始からこれまでの契約額はおよそ13億円となっている。およそ4000万件ダウンロードされて多くの方々に利用され、行動変容を促す効果が一定程度あった。次のパンデミックを見据え『COCOA』の活用状況や評価課題などについて、今後、関係省庁においてしっかりと総括する」と述べました。

「知識乏しくテストせず」 接触確認アプリ「COCOA」不具合(2021/4/16)

2021年4月16日

新型コロナウイルスの接触確認アプリで一部の利用者に通知されていなかった問題で、厚生労働省が調査結果を公表しました。

原因について、アプリの開発などに関する職員の知識が乏しく、不具合を見つけるためのテストを実施していなかったなどと指摘しています。

接触確認アプリ「COCOA」をめぐっては、グーグルの基本ソフト「アンドロイド」の利用者に感染者と濃厚接触した可能性があっても、2021年2月までのおよそ4か月間、通知がされず、把握もできていなかったことが明らかになっています。

厚生労働省の調査チームによる報告書が4月16日公表され、不具合が見逃された原因について、2020年6月に運用を始めた時点で動作確認のテストを行う環境が整備されず、10月に環境が整ってからも優先的な課題とせずにテストを実施していなかったなどと指摘しました。

その背景として、アプリの開発や運用に関する厚生労働省の職員の知識や経験が乏しく、専門的な判断ができる人材が不足していたうえ、頻発する別の不具合の対応や改修に追われ、適切に管理できない状態に陥っていたことなどを挙げています。

また、技術者などが意見を交わすサイトで、問題が発覚する前から不具合の可能性が指摘されていたことについては、サイト上の意見を管理するよう2020年9月ごろに委託業者に依頼していたものの、業務の流れや分担があいまいで、具体的な対応が検討されていなかったと指摘しました。

厚生労働省が不具合を隠していた事実は、確認されなかったということです。

今回の問題を受け、厚生労働省は、樽見事務次官と正林健康局長に管理責任があったとして、4月16日付けでいずれも文書による厳重注意の処分にしました。

厚生労働省は「相次いだ不具合の修正に集中した結果、本来、最優先すべき指摘を見逃していた。業者任せにせず、重要な指摘を見逃さないリテラシーを職員全体で身につける必要がある」としています。

田村厚労相「管理できず反省」

田村厚生労働大臣は記者団に「アプリの開発、運用にあたって厚生労働省の知識や経験が非常に乏しく、人員体制も不十分だった。発注者としてこのプロジェクトを適切に管理できなかったことは非常に反省しなければいけない。専門知識を持った人の力をかしてもらいながら、しっかりと運用していきたい」と述べました。

接触確認アプリ「COCOA」トラブル 調査チームで検証へ 厚労省(2021/2/10)

2021年2月10日

新型コロナウイルスの接触確認アプリ「COCOA」で、一部の利用者に通知が行われていなかったトラブルを受けて、厚生労働省は、省内に調査チームを設け、検証作業を進めることにしています。

「COCOA」は、1メートル以内に15分以上いた利用者どうしのデータを記録し、一方で新型コロナウイルスの感染が検知されると、相手方に「濃厚接触の可能性がある」と通知するスマートフォン用のアプリで、2020年9月末以降、基本ソフト「アンドロイド」の利用者に、検知や通知が行われていなかったトラブルが明らかになりました。

厚生労働省は2021年2月中旬までに改修することにしていますが、今回の問題を受けて、省内に調査チームを設け、外部のIT専門家などを招いて検証作業を進めることにしています。

また、今回のトラブルをめぐっては、デジタル分野の専門知識を持った職員が省内に限られているなど「COCOA」の管理体制にも課題があるとして、アプリの改修は内閣官房のIT総合戦略室が担当し、システムを抜本的に見直すことも検討する方針です。

新型コロナ 接触確認アプリ「COCOA」一部で検知や通知行われず(2021/2/3)

2021年2月3日

新型コロナウイルスの接触確認アプリ「COCOA(ここあ)」をめぐり、去年9月末以降、一部のスマートフォンの利用者に対し、感染者との濃厚接触があった場合でも検知や通知が行われていなかったことがわかりました。

スマートフォン用の接触確認アプリ「COCOA」は、1メートル以内に15分以上いた利用者どうしのデータを記録し、一方のウイルス感染が検知されると、相手方に対し「濃厚接触の可能性がある」と通知されます。

しかし、厚生労働省が調べた結果、去年9月末以降、スマートフォンの基本ソフト「アンドロイド」を通じた利用者について、濃厚接触者の条件に該当する場合でも、検知や通知が行われていなかったことがわかりました。

一方、iPhone用の基本ソフト「iOS」の利用者については、影響なく通知を受けられるということです。

厚生労働省によりますと、「COCOA」の利用者のうち、「アンドロイド」端末の利用者は、全体の30%余りとなっていて、厚生労働省は、2月中旬までに改修を進めることにしています。

田村厚生労働相「猛省し 信頼取り戻すため頑張る」

田村厚生労働大臣は、記者団に対し「大変な迷惑をおかけし、信頼を損ねる状況であり本当に申し訳なく心からおわび申し上げる。委託事業者にも品質管理をしっかりするよう改めて指示した。以前から『近くに感染した人が長時間いたのにアプリが反応しなかった』という話がSNSなどを通じてあったが、そういう人たちの不信感を十分にキャッチできていなかったことは猛省し、しっかりと信頼を取り戻すために頑張っていく」と述べました。

「大阪コロナ追跡システム」利用進まず 半年間で感染通知なし(2020/12/9)

2020年12月9日

飲食店などを訪れた際にメールアドレスを登録すると、同じ場所にいた人の感染が確認された際にメールで知らせる大阪府の「大阪コロナ追跡システム」の利用が進まず、運用が始まってから半年余りの間に、感染が発生したという通知が一度も送られていないことが分かりました。

「大阪コロナ追跡システム」は、飲食店やイベントの利用者が店頭などに掲示されたQRコードをスマートフォンで読み取ってメールアドレスを登録すると、同じ頃、同じ場所にいた人の感染が確認された際にメールで知らせるシステムで、ことし5月、大阪府が運用を始めました。

これまで、合わせて5万2000件余りのQRコードが飲食店などに掲げられましたが、利用者のメールアドレスの登録数は、1日当たりおよそ1万3000件にとどまっています。

府ではQRコードを掲げても、利用者がほとんど登録していない店もあるとみています。

このシステムについて、NHKが運用状況を取材したところ、半年余りの間に感染発生の通知が1件も出されていなかったことが分かりました。

府では、感染した人と同じ頃、同じ場所にいた人が誰も登録していないためメールを送れないケースや、感染した人がシステムに登録していないケースがあるとみています。

大阪府スマートシティ戦略部の小泉彩乃主査は「何よりも利用者数を上げていくということが、とても大切になっている。府民に積極的な利用をお願いしていきたい」と話していました。

接触確認アプリ 都内保健所に相談相次ぎ都がコールセンター開設へ(9/30)

2020年9月30日

新型コロナウイルスの接触確認アプリの通知を受ける人が都内の保健所に相談するケースが相次いでいることなどから、東京都は保健所の負担を軽減するため、問い合わせに応じるコールセンターを開設することになりました。

国が開発したスマートフォン用の接触確認アプリ「COCOA」は1メートル以内に15分以上いた利用者どうしのデータを記録します。

一方の感染が確認されると相手に「濃厚接触の可能性がある」と通知しますが、都によりますと通知を受けた人からの相談が都内の保健所に相次いでいるということです。

また今後インフルエンザが流行した場合、発熱患者が保健所に相談するケースも増えると予想されています。

このため都は保健所の負担を軽減しようと、こうした問い合わせに応じるコールセンターを10月中に開設することになりました。

また保健所は患者の搬送も担っていますが、こうした業務を減らすため都立の保健所では民間に委託するほか、保健所を設置している区や市には委託費用を補助する事業も10月中に始めることにしています。

接触確認アプリ 修正版を公開 厚労省(9/8)

2020年9月8日

新型コロナウイルスの「接触確認アプリ」について厚生労働省は、感染者に濃厚接触した可能性が高いのに通知されないケースなどがあるとして修正版を公開しました。

スマートフォン用の接触確認アプリ「COCOA(ここあ)」は1メートル以内に15分以上いた利用者どうしのデータを記録し、一方の感染が確認されると、相手に濃厚接触の可能性があると通知します。

ところが厚生労働省によりますと、「家族が感染して濃厚接触した可能性が高いのに通知されない」といった指摘が利用者から寄せられているということです。

一方で、外出していないなど濃厚接触をした可能性が低くくても通知が届くケースなどもあるということです。

このため、厚生労働省は9月8日、濃厚接触者を検知する精度を改善したうえで、iPhone用のOSの「iOS」について修正版を公開しました。

「Android」についても近日中に公開する予定だということです。

COCOAはこれまでにおよそ1600万件がダウンロードされていて修正されるのは3回目です。

また、COCOAをめぐっては、「陽性者と接触した可能性がある」と画面に表示されたのにアプリを開いても『接触は確認されませんでした』と表示されるケースなども確認されていて厚生労働省が原因を調査しています。

接触確認アプリ 再び不具合 7月11日から一部機能停止(7/10)

2020年7月10日

新型コロナウイルスに感染した人と濃厚接触した疑いがある場合に通知を受けられる「接触確認アプリ」に不具合が見つかり、7月11日から一部の機能が停止されることになりました。不具合が見つかるのはこれで2回目です。

「接触確認アプリ」は、スマートフォンにダウンロードすると、同じくアプリが入っているスマートフォンが15分以上、1メートル以内に近づいた場合に相手のデータを記録します。

感染が確認された人が保健所から発行される処理番号をアプリに入力すると、接触した相手に通知する仕組みですが、厚生労働省によりますと、入力しても登録ができない不具合が見つかったということです。

厚生労働省は、不具合が修正されるまで7月11日以降、処理番号の発行を見合わせることを決め、この間、感染が確認された人に関する接触の通知は行われないことになりました。

厚生労働省は不具合を修正したうえで、来週中をめどにできるだけ早く処理番号の発行を再開したいとしています。

「接触確認アプリ」は、6月19日に運用が始まりましたが、不具合が見つかるのはこれで2回目です。

接触確認アプリ 感染者からの登録 3人にとどまる(7/8)

2020年7月8日

新型コロナウイルスに感染した人と濃厚接触した疑いがある場合に通知を受けられる「接触確認アプリ」について、通知に必要な感染した人からの登録がこれまでに3人にとどまっていることが分かりました。厚生労働省は、感染拡大を防ぐためにアプリの利用を呼びかけています。

スマートフォンにダウンロードできるこの「接触確認アプリ」は利用者どうしが15分以上、1メートル以内に近づくと、相手のデータを互いに記録します。

新型コロナウイルスへの感染が確認された利用者が、保健所から発行される処理番号を登録すると、記録された相手に濃厚接触の疑いが通知されるしくみで、7月3日から通知ができるようになりました。

ところが、厚生労働省によりますと、感染が確認され処理番号を登録した利用者は、7月8日午後5時までに3人にとどまっているということです。

NHKのまとめによりますと、7月3日から7日までに感染が確認された人は全国で1100人余りに上っていて、感染をアプリに登録した人の割合は0.3%以下となっています。

一方、アプリのダウンロード数は、7月8日午後5時の時点でおよそ610万件となっています。

厚生労働省は「感染の拡大を防ぐためにアプリを利用してもらうよう協力を求めており、今後も周知に努めたい」と話しています。

接触確認アプリ 不具合修正し7月3日から通知開始へ 厚労省(7/2)

2020年7月2日

新型コロナウイルスに感染した人と濃厚接触した疑いがある場合に通知を受けられる「接触確認アプリ」に不具合が見つかっていた問題で、厚生労働省はアプリを修正し7月3日から接触を知らせる通知を開始すると発表しました。

アプリはスマートフォンを持っている人どうしが15分以上、1メートル以内に近づくと、相手のデータを互いに記録します。

利用者が新型コロナウイルスに感染した場合、保健所から処理番号が発行され、感染した人がアプリに入力すると、接触した相手に通知される仕組みです。

6月19日に運用が始まりましたが、その後、不具合が見つかり、これまで処理番号の発行を見合わせていました。そして、厚生労働省はアプリを修正し、7月3日から処理番号を発行し、接触を知らせる通知を開始すると発表しました。

すでにアプリをダウンロードしている人は、修正版にアップデートする必要があるということです。

アプリは7月2日午後5時の時点で、およそ499万件ダウンロードされています。

接触確認アプリ「修正中も記録は蓄積 利用継続を」経済再生相(6/26)

2020年6月26日

不具合が見つかった新型コロナウイルスの「接触確認アプリ」について、西村経済再生担当大臣は、修正している間も接触の記録自体は蓄積されており今後の対策に生かせるとして、利用の継続を呼びかけました。

新型コロナウイルスに感染した人と濃厚接触した疑いがある場合に通知を受けられる「接触確認アプリ」は、6月19日に運用が始まりましたが、その後、不具合が見つかり、感染した人への番号の発行を見合わせているため、接触の通知が行われない状況になっています。

これについて、西村経済再生担当大臣は、閣議のあとの記者会見で「修正版は現在、審査を受けており、一定の時間がかかってしまうことは申し訳なく思っている」と述べました。

そのうえで、「感染者への番号の発行は見合わせているが、その間も、接触の記録自体は問題なく蓄積されており、必ず将来に生きてくるので、引き続き、ダウンロードをお願いしたい」と述べ、利用の継続を呼びかけました。

一方、西村大臣は、6月25日の午後5時までにおよそ434万件のダウンロードがあったことを明らかにしました。

感染者 接触確認アプリに不具合 修正まで通知なし(6/23)

2020年6月23日

新型コロナウイルスに感染した人と濃厚接触した疑いがある場合に通知を受けられる、「接触確認アプリ」に不具合が見つかり、厚生労働省がアプリの修正を進めています。修正を終えるまで、感染した人への番号の発行を見合わせるため、接触の通知は行われないことになります。

アプリは、6月19日に運用が始まり、スマートフォンを持っている人どうしが15分間以上、1メートル以内に近づくと、相手のデータを互いに記録します。

利用者が新型コロナウイルスに感染した場合、保健所から発行される処理番号をアプリに入力すると相手先に濃厚接触の疑いがあると通知されるしくみで、6月23日午前9時の時点でおよそ371万件ダウンロードされています。

ところが、厚生労働省によりますと、処理番号について、誤った数字をアプリに入力すると「失敗」と表示されるはずなのに、正しく登録できたことを示す「完了」と表示されてしまう不具合が見つかったということです。

厚生労働省は不具合の修正を進めていますが、混乱を招くおそれがあるとして、修正を終えるまで感染した人への処理番号の発行を見合わせています。

このため、この間に感染が確認された人に関する接触の通知は行われないことになります。

厚生労働省は、今後の見通しについて明らかにしていませんが、なるべく早く修正を終えたいとしています。

加藤厚労相「時間かけずに対応したい」

加藤厚生労働大臣は、記者会見で、「次の感染拡大に備えて、アプリをできるだけ早く利用してもらえるよう、最初のバージョンをリリースしたが、最初の1か月間は試行版という位置づけだ。不具合については、改善作業を進めており、作業が終了した時点で、修正版としてアプリを更新したい。それほど時間をかけずに対応したい」と述べました。

竹本IT担当相「ダウンロード約370万件」

竹本IT担当大臣は、記者会見で、アプリのダウンロードが、6月23日午前9時までの時点で、およそ370万件に上ったことを明らかにし、「国民の6割が利用しないとクラスターの発見はできないという説もあるが、6割というのはなかなか大変だ。濃厚接触の可能性の通知を受けた人がPCR検査を行うなどの積み重ねの結果として、クラスターを発生させない効果が期待できる」と述べました。

接触確認アプリ「COCOA」 3日間で270万件ダウンロード(6/22)

2020年6月22日

新型コロナウイルスに感染した人と濃厚接触した疑いがある場合に通知を受けられるアプリについて、加藤厚生労働大臣は、6月21日までの3日間でおよそ270万件のダウンロードがあったことを明らかにしました。

接触確認アプリ「COCOA」は、スマートフォンを持っている人どうしが15分間以上、1メートル以内に近づくと相手のデータを互いに記録し、仮に利用者が新型コロナウイルスに感染した場合、記録された相手先に濃厚接触の疑いがあると通知が届く仕組みで、6月19日の午後から運用が始まりました。

これについて加藤厚生労働大臣は6月22日の参議院決算委員会で、アプリのダウンロード数が6月21日までの3日間で、およそ270万件だったことを明らかにしました。

そのうえで、加藤大臣は「利用する人が増えれば増えるほど効果は高まっていく。個人情報の入力の必要がなく、プライバシーに最大限配慮した仕組みになっていることを理解していただき、さらに普及に努めたい」と述べました。

接触確認アプリ 技術者らが安全性など検証「大きな問題なし」(6/21)

2020年6月21日

新型コロナウイルス対策で、6月19日から利用が始まった接触確認アプリについて、情報セキュリティーの技術者らが利用者のプライバシーが守られているかなどを検証するイベントが20日、開かれました。

これは情報セキュリティーの技術者らで作る「日本ハッカー協会」がオンラインで開いたもので、およそ290人が参加しました。

6月19日から利用が始まった接触確認アプリは、新型コロナウイルスに感染した人と濃厚接触の疑いがある場合に通知を受けられるもので、プライバシーを守るため、個人情報などは一切、集めない仕組みになっています。

イベントでは、参加者たちがアプリの動きや、どういった通信を行っているかなどについて各自で検証を行い、内容を報告しました。その結果、プライバシーを守る仕組みや安全性などに大きな問題は見つからなかったということです。

一方で、一般的なアプリと同様に、アプリが異常終了した際などに識別番号などの技術的なデータをサーバーに送る仕組みになっていましたが、厚生労働省が公表しているプライバシーポリシーには、こうした通信について記載されていないことが分かったということです。

日本ハッカー協会の杉浦隆幸代表理事は「全体的には問題はなかったが、プライバシーポリシーへの記載漏れは、修正するのが望ましい。見つかった課題を改善していくことで、信頼性が高まり、利用者の増加につながるのではないか」と話しています。

濃厚接触通知の「COCOA」 ダウンロードできない 声相次ぐ(6/19)

2020年6月19日

新型コロナウイルスに感染した人と濃厚接触した疑いがある場合に通知を受けられるスマートフォン向けのアプリについて、ダウンロードできないという声が相次ぎました。

アプリについて厚生労働省は、App Storeなどで「接触確認アプリ」と入力して検索すれば無料でダウンロードできると説明していましたが、6月19日午後運用が始まったあと、検索しても見つからないという問い合わせが寄せられていたということです。

このため、厚生労働省はみずからのホームページにダウンロードできるリンク先を新たに掲載しました。

濃厚接触の疑い通知するアプリ(6/19)

2020年6月19日

新型コロナウイルスに感染した人と濃厚接触した疑いがある場合に通知を受けられるスマートフォン向けのアプリの利用が6月19日午後から始まりました。政府は速やかな検査や感染拡大の防止につながるとして広く利用を呼びかけています。

このアプリは「COCOA(ココア)」という名称で、スマートフォンを持っている人どうしが一定の距離に近づくと相手のデータを互いに記録し、仮に利用者が新型コロナウイルスに感染した場合は、記録された相手先に濃厚接触の疑いがあると通知する仕組みになっています。

アプリは6月19日午後からインターネット上に公開され、スマートフォンの「アプリストア」などから無料でダウンロードができます。

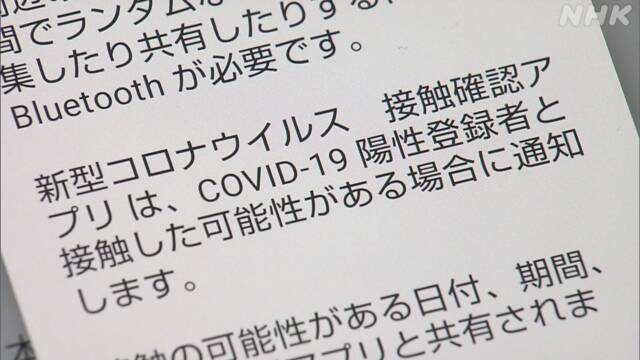

アプリの仕組み

日本で導入される接触確認アプリの仕組みです。

接触の確認にはBluetoothと呼ばれる短距離の無線通信が使われ、このアプリがインストールされているスマートフォンどうしが15分間以上、1メートルの距離にあると互いの情報が記録されます。

情報は暗号化され、電話番号や位置情報など個人や端末が特定できるような記録は残されません。また14日間経過すると接触の情報そのものも削除されます。

そして、アプリの利用者が新型コロナウイルスに感染した場合は、接触が記録された相手先のスマートフォンに通知が届きます。

ただ、接触した日付は分かるものの「誰が感染したのか」や「何時に、どこで接触したのか」といった具体的な情報は通知されません。

そのうえで、感染の可能性を想定して適切な行動をとることや相談窓口の連絡先などが表示され、通知を受けた人はみずからの判断で医師などの診察を受けることになります。

通知をするかどうかも感染した人に委ねられています。感染が確認されてアプリを利用している場合は保健所から通知に必要な「処理番号」が知らされますが、本人がこの番号をアプリに入力してはじめて、接触した人に通知されることになっています。

政府によりますと、この「処理番号」はメールなどを通じて感染した本人にのみ知らされるため、ほかの人が感染者になりすまして通知するなどの悪用はできない仕組みになっているということです。

一方、こうした情報はすべて暗号化されているため、政府や自治体などが把握できるのは感染者と接触者の数だけで、個人を特定して感染経路などを追跡することはできないとされています。

政府は、アプリの目的は利用者に感染の可能性を速やかに知らせ、感染拡大を防ぐ行動を促すことにあると説明しています。海外で導入されているものに比べて日本版のアプリは匿名性が高く、多くの人が利用することで速やかな検査や感染拡大の防止につながるとして広く利用を呼びかけています。

専門家「プライバシー守れるアプリに」

ITの専門家でアプリの仕様を決める国の有識者検討会合の委員を務めた楠正憲さんによりますと、感染症対策の観点から位置情報などの詳細なデータを取得するべきではという意見もあったものの、より多くの人に使ってもらうには、プライバシー侵害への不安を最大限、払拭(ふっしょく)する必要があることなどから、最低限のデータしか取らない設計にしたということです。

楠さんは「プライバシーを守れるアプリになったと考えている。ただ、プログラムの動きは直接見えるものではないので、不安に感じる人たちに対しては適切に説明していく必要がある。できるだけ多くの人に使ってもらうことがアプリの効果を高めるのに必要なので、今後さらに課題が見えてくれば、真摯(しんし)に向き合って透明性を確保しながら直していきたい」と話しています。

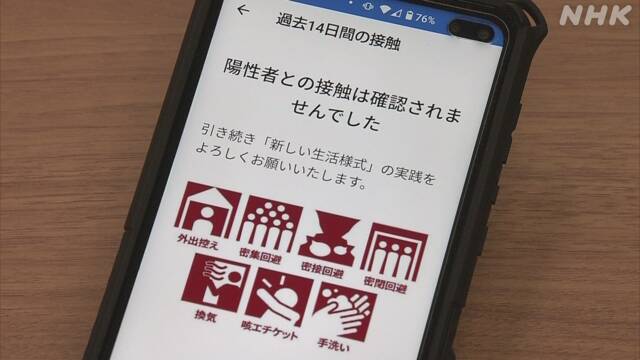

接触が分かるとアプリでは

新型コロナウイルスの感染者との接触が分かるとどうなるのか。

アプリ上では次のような流れになります。

まずは症状の有無についての質問に答えます。息苦しさや強いだるさ、高い熱といった症状があるかどうか答えを選びます。

症状がある場合、検査を受けることができる最寄りの「帰国者・接触者外来」などの電話番号が表示され、予約のうえ受診するよう求められます。

都道府県によっては「帰国者・接触者相談センター」の電話番号が表示され、いったん電話で相談をしたうえで、必要と判断されれば「帰国者・接触者外来」を案内されます。

一方、症状がない場合は身近な人の状況について追加の質問に答えます。

家族や友人、職場の同僚など2週間以内に身近に接した人で、感染した人や発熱などの症状のある人がいるかどうか答えを選択します。

当てはまる場合は、感染者の「濃厚接触者」に当たる可能性が高いとされ、この場合も、最寄りの「帰国者・接触者外来」や「帰国者・接触者相談センター」の電話番号が表示されます。

当てはまらない場合、濃厚接触者の可能性は高くないとして受診は求められず、14日間は体調の変化に注意するよう呼びかけられます。ただし、その後、体調が変化した場合に備えて、症状の有無についての質問画面に戻ることができます。

厚生労働省によりますと、アプリを利用しても優先的に予約や受診ができたり、PCR検査などを受けられたりするわけではないということです。

英 研究者「人口の6割が使えば感染者減少」

イギリスのオックスフォード大学の研究者は、住民100万人の町を想定してシミュレーションを行った結果、人口の6割が接触確認アプリを使えば、感染の拡大は止められ、6割に届かなかったとしても感染者の数の減少につながると推定しています。

人口の6割とはどのくらいの規模なのでしょうか。

総務省が去年行った調査では、国内でスマートフォンを保有する個人の割合は67.6%で、年々増加しているものの、およそ3人に1人はスマホを持っていないことになります。

また、スマートフォンの代表的なアプリ、LINEの利用動向から見てみますと、国内の月間の利用者はおよそ8400万人で、日本の人口の66%に当たります。

人口の6割が接触確認アプリを利用するというのは、スマホ保有者の全員に近い人たちが利用する、あるいは、LINEと同じくらい普及する必要があることになります。

普及率の数値目標は

厚生労働省はアプリの普及率について数値目標を定めていません。アプリの内容が異なり感染防止対策にも違いがあるため、海外の研究を単純には当てはめることはできないと説明しています。

一方、専門家からはより多くの人が利用したいと思ってくれるようアプリの内容や仕組みを工夫すべきだという声も上がっていて、利用する人がどれくらい増えるかは不透明です。

「接触確認アプリ」海外では

接触確認アプリはすでにおよそ30か国で運用されていますが、接触の情報や個人の特定につながる情報の取り扱いなど仕組みはさまざまです。

ほかの国に先駆けてことし3月に導入したシンガポールでは、電話番号の登録が必要なほか、政府が接触履歴のデータを管理し、担当者が濃厚接触の可能性がある人に直接連絡する方法が採用されていますが、個人情報の流出への懸念などから、利用率はおよそ3割にとどまっているということです。

同様に電話番号の登録が必要な仕組みを導入したインドやオーストラリアでも、利用率はいずれも3割を下回っているということです。

日本ではこうした海外の例を参考に導入に向けた検討が進められましたが、政府の専門家会議では多くの国民がアプリを利用しなければ効果が期待できないという指摘が出されたほか、個人情報保護の観点から懸念が根強いことも踏まえ、政府は、できるだけ匿名性を高めるとともに行政機関の関与も最小限とする方針を決めました。

一方で、感染情報の通知や通知を受けたあとの行動はそれぞれの個人の判断に委ねられていることもあり、感染拡大防止の実効性が確保できるか不透明な部分もあります。

アプリの目的や匿名性などについて国民の理解を深めながら、いかに普及を図れるかが課題となりそうです。