2022年3月8日

「大人と子どものはざまにいる10代は、社会のセーフティーネットから抜け落ちやすい存在なんです」

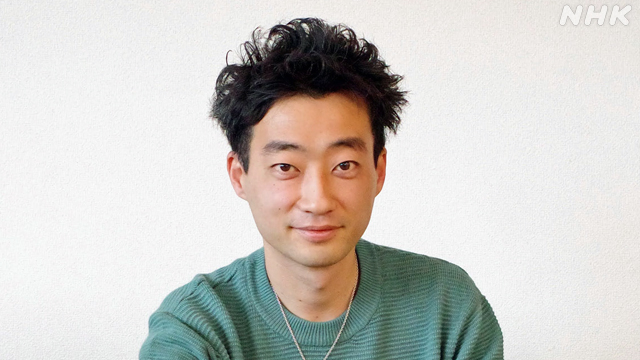

こう話すのは、さまざまな事情を抱え孤立している10代の若者の支援を続けているNPOで理事長を務める、今井紀明さん(36)です。

これまで若者の自立に向けて相談に乗る中で、“20歳”という成人年齢が支援の壁になってきたと話します。

いったいどういうことなのか、話を聞きました。

(成人年齢取材班記者 山本健人)

山本

山本記者

NPOではどんな活動を行っていますか?

今井理事長

今井理事長「10代の孤立を解決する」をテーマに活動しています。

具体的には、LINEやオンラインで10代の若者からの相談に乗り、生活保護などの公的支援につなげたり、就労のサポートを行ったりしています。

また、寄付を募って、経済的に困っている若者に対する食材の配布や現金の給付も行っています。

定時制高校にスタッフが出向いて、生徒が安心して家庭の悩みなどを打ち明けられる場をつくるといった活動もしています。

山本

山本記者

どんな相談が寄せられているのですか?

今井理事長

今井理事長児童養護施設や里親の元で暮らしたことがあったり、ネグレクトや身体的な虐待を受けたりした若者や、家出をした少年・少女、大学や専門学校の学生など、いろいろな人たちから相談が寄せられています。

ただ、相談者に共通していることは、さまざまな事情で“親に頼れない”ということです。

このため経済的に困窮し、家賃を払えなかったり、借金してしまったりして、1人で解決できない状況に陥っているケースも少なくありません。

山本

山本記者

コロナ禍で相談する若者たちに変化はありますか?

今井理事長

今井理事長こうした若者たちの相談は、新型コロナウイルスの感染が拡大して以降、急増しています。

コロナ禍前は、700人ほどのオンライン相談の登録者が、1年半くらいで7700人ほどまで増えました。

新型コロナの影響でアルバイトがしづらくなって収入が減ったり、外出自粛の期間中に家庭内での暴力が増えたりして、若者たちがより孤立しやすい状態になっているのを感じています。

山本

山本記者

10代を支援する上でどんな難しさを感じていますか?

今井理事長

今井理事長相談者の生活を立て直すために、さまざまな契約を結びたくても、未成年であるために「親権者の同意」が求められることです。

例えば、親の虐待から逃げ、住む場所を確保する際は、不動産会社と賃貸契約を結ぶ必要があります。

ただ、未成年だと親権者の同意がなければ部屋を借りることはできません。

また、周りに助けを求めたり、求人などの情報を得たりするために、スマートフォンを購入したくても、できなかったケースもありました。

相談者の若者の多くは、親から虐待を受けたり、親子関係が悪かったりするので、親に連絡を取ることが非常に難しいケースがほとんどです。

親権者の同意を得ることは、非常にハードルが高く、大きな問題だと感じていました。

山本

山本記者

成人年齢引き下げで、状況が変わるのでしょうか?

今井理事長

今井理事長成人年齢が18歳に引き下げられることで、これまで未成年だった18歳と19歳の若者が、親権者の同意を得なくても、住む場所を借りる契約を自分自身で結べるようになるなど、自分の意思でさまざまな選択ができるようになることが大きな進展だと思います。

というのも、現状では18歳と19歳の若者は児童福祉法に基づいて、特別な理由がなければ児童養護施設などを退所し「自立すること」が求められますが、民法では未成年であるため自分でできることは少なく、支援のエアポケットに落ちやすい存在でした。

山本

山本記者

成人年齢引き下げで、期待していることはありますか?

今井理事長

今井理事長支援に取り組む中で、親に頼れず自分で学費を稼いでいる大学生から「コロナ禍で収入がなくなり、学費が払えなくなった」という相談を受けることが多いのですが、成人年齢の引き下げで、18歳から自分で奨学金を借りやすくなります。

これによって、学校に通い続けられる若者が増えていくといいなと思います。

山本

山本記者

一方で、課題はありますか?

今井理事長

今井理事長成人年齢が18歳に引き下げられ、親権者の同意が必要なくなったとしても、住む場所の契約などでは保証人を用意するよう求められるケースがあるようです。

支援を受けている若者たちは、親だけでなく、周りに頼れる大人も少なく、保証人を見つけることは簡単ではありません。

NPOでは、住む場所の契約の際に保証人を立てる代わりに、民間の保証会社に入ってもらえる仕組み作りをしています。

ただ、NPOとつながれない若者にとっては、引き続き保証人を見つけることが難しいままですので、国が対策を講じる必要があると思います。

山本

山本記者

孤立する若者を支えていくには何が必要だと感じていますか?

今井理事長

今井理事長行政も何も支援策を講じていないわけではありませんが、オンラインで利用できる相談窓口が限られていたり、給付金などの申請手続きが複雑であったり、困窮している若者たちにとって利用しやすい仕組みになっていません。

今井理事長

今井理事長このため、多くの場合、若者は社会のセーフティーネットから漏れてしまっています。

NPOに相談に訪れる若者はごく一部で、親を頼れず、貧困状態にある若者や子どもは数万から数十万人いると推計することもできます。

行政がもっと利用しやすい支援を拡充して、大人の方から情報や支援を届けていかないと、将来にわたって若者世代に大きな影響を及ぼすことになるのではないかと危惧しています。

山本

山本記者

大人たちができることは?

今井理事長

今井理事長「自立することは誰かに頼ること」

このメッセージを大人たちから若者たちに向けて発信していくべきだと思います。

今井理事長

今井理事長今の社会は、これから“大人になる”若者に対して「自立すること」を求めすぎている風潮があるように感じています。

でも、一人前になるということは、「自分ひとりですべてができるようになること」ではなく、家や学校、それに職場などに自分を受け入れてくれる場所があり、頼れる人がたくさんいるという意味で捉えてもらいたいと思います。

そういう社会を大人たちがつくっていくことができれば、若者たちも声を上げやすくなるのではないでしょうか。

成人年齢取材班記者

山本 健人

2015年入局

初任地・鹿児島局を経て現所属。

アメリカ担当として人種差別問題などを中心に幅広く取材。