厚生労働省は、2023年の「人口動態統計」の概数を、5日に公表しました。

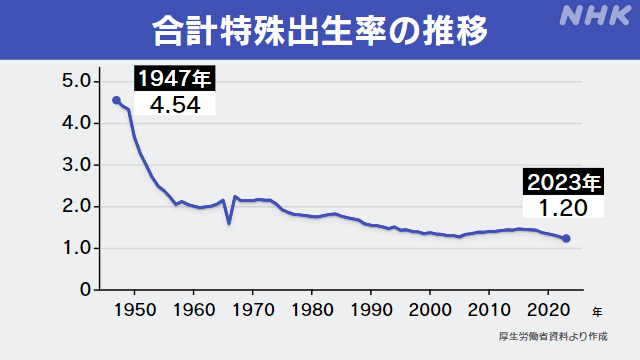

それによりますと、1人の女性が一生のうちに産む子どもの数の指標となる「合計特殊出生率」は1.20でした。

2022年の確定値と比較すると0.06ポイント低下していて、1947年に統計を取り始めて以降、最も低くなりました。前の年を下回るのは8年連続です。

また、都道府県別の合計特殊出生率は、すべての都道府県で、2022年よりも低くなりました。

最も低かったのは、東京都で0.99と1を下回りました。次いで北海道が1.06、宮城県が1.07でした。一方、最も高かったのは沖縄県で1.60、次いで宮崎県と長崎県が1.49、鹿児島県で1.48でした。

去年の合計特殊出生率 1.20で過去最低に 東京は「1」を下回る

1人の女性が産む子どもの数の指標となる出生率は2023年、1.20となり、統計を取り始めて以降最も低くなったことが厚生労働省のまとめで分かりました。2022年の確定値と比べると0.06ポイント低下していて、8年連続で前の年を下回りました。

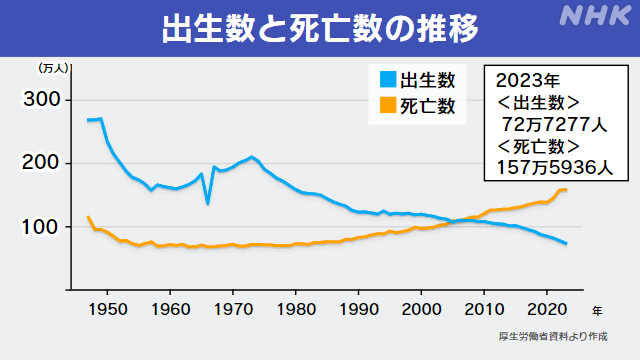

出生数も過去最少に

2023年1年間に生まれた日本人の子どもの数は72万7277人で、2022年より4万3482人減少し、1899年に統計を取り始めて以降、最も少なくなりました。

一方、死亡した人の数は157万5936人と、2022年より6886人増加し、統計を取り始めて以降、最も多くなりました。

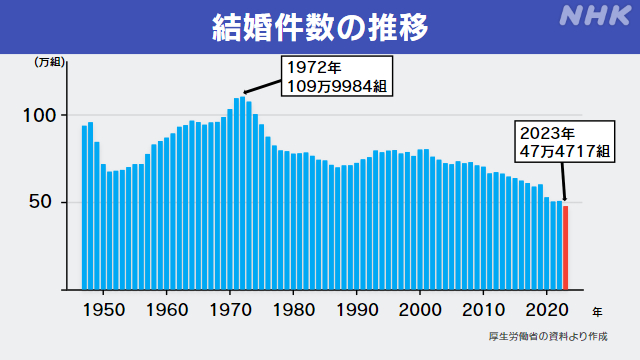

このほか結婚の件数は2023年は47万4717組と、2022年より3万213組減少し、戦後、最も少なくなりました。

厚労省「少子化進行は危機的 必要な取り組み加速」

厚生労働省は「少子化の進行は危機的で、若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでが少子化の傾向を反転できるかのラストチャンスだ。少子化の要因には、経済的な不安定さや仕事と子育ての両立の難しさなどが絡み合っているので、厚生労働省として、男性の育休の取得推進や若い世代の所得向上など、必要な取り組みを加速させていきたい」としています。

子育て世代の声は?

出生率が都道府県別で最も低かった東京都。豊島区の公園では子育て中の世代から仕事との両立の難しさを訴える声が聞かれました。

夫と共働きで6歳の娘と3歳の息子を育てる35歳の女性

「夫は在宅勤務をしていて私も時短や休みも取りやすい状況で働いているのですが、それでも子どもをもう1人となると難しいです。お金のこともあるし、毎日の時間がぎりぎりです。その日の都合で休みがとれたり在宅勤務ができたりといった柔軟な働き方が整えば考えると思います」

製造業の会社で管理職として働き4歳の娘を育てる44歳の男性

「1人目が産まれた時に、残業時間が多いので、妻がワンオペ状態になってしまった反省があり、2人目を考える場合は残業時間をなんとかしなければと思っています。子育てと仕事の両立はしようと思っていましたが難しく、結局、妻が一度仕事をやめざるをえませんでした。利益ばかりを追求し長時間働かなければならない雰囲気はまだ社会にあると思います」

夫と共働きで8か月の男の子を育てる35歳の女性

「夫は在宅勤務で子どもの面倒も見てくれますが、熱が出た時に預かってもらえない時に家で仕事をしながら子どもを見るのは大変でした。年齢もあるので、2人目を産むのなら、2、3年以内にと思いますが、仕事との両立が大変になるのかなと思います」

“長時間労働で2人目考えられず”

長時間労働が前提の働き方では2人目の子どもをもつことは考えられなかったという男性がいます。

千葉県松戸市の堀切脩平さん(31)は妻と共働きで、3歳の息子を育てています。

大手人材派遣会社で働いていた堀切さんは午前9時から午後8時ごろまで働いてましたが、妻がフルタイムで仕事に復帰すると保育園の迎えのために午後6時に退勤するようになりました。

しかし、自宅に帰ったあとも育児や家事の合間に電話やメールへの対応がある上、子どもの寝かしつけが終わる午後11時ごろから自宅で残った仕事をせざるをえませんでした。

それでも仕事が終わらないことが多く、早朝5時ごろに起床して出勤までの間にさらに仕事を行う毎日だったということです。

堀切さん

「帰宅から仕事しても終わらなかった場合は、削れるところは睡眠時間しかなく体力的にきつかった。日中も時間に追われて、常に午後6時までにやりきらないとと思い仕事をしている中で、ミスが出たりしてショックを受けることもあった。寝てもすぐに目が覚めてしまうようになってしまった」

結局、ストレスから眠れなくなり、ことし2月に仕事と育児の両立を目指そうと、在宅勤務が中心の仕事に転職しました。

堀切さん

「正直、1人目が生まれて、手いっぱいでもう1人というのは考える余地もなかった。未だに日本は長時間労働できる人が求められる社会だと思うので、時短でも働きやすく、子育てしている男性が普通だという認識が広がる必要があると思う」

社員の子どもも給料も増加 その秘けつは?

職場の生産性を維持しながら労働時間を減らす取り組みを進めた結果、社員の家庭で生まれる子どもの数が増えた企業があります。

盛岡市で地ビールの製造や販売を行う社員47人のベアレン醸造所です。

クラフトビールの人気の高まりとともに2010年ごろ以降から稼働率100%の生産体制が続き従業員の時間外労働や休日出勤が増えて、長時間労働になる社員が多くなっていました。

こうした中、女性社員が妊娠を機に第一線から退いていくのに危機感を覚えた社長が7年前から社員の労働時間を短くする改革を始めました。

そのために取り組んだのが特定の社員に業務を偏らせず、多くの社員で分かち合うことで、休みをとりやすくする環境を整えることです。

例えばレストランで誰でもピザが作れるレシピを掲示したり、皿やグラスの置き場所を定位置を決めたりして、どの社員でも同じ業務ができるよう細かい工夫を行いました。

また、業務の引き継ぎや共有をスムーズに進めるために社員どうしでやりとりできるアプリを導入し、業務を代わってもらった社員は引き継いだ社員に自社製品と交換できるお礼のポイントをおくることができます。

さらに残業の必要性を社員自身で考えてもらおうと午後5時半の終業時間の前に行われる終礼では全員がいったん立ち上がり、残業を予定している社員はその理由を全員に伝える取り組みも行っています。

また、5年前には社員の長時間労働を避けるためなどとして、営業時間が朝から深夜に及んでいた店舗の閉鎖にも踏み切りました。

こうした取り組みの結果、改革前に比べ、1年間の残業時間が社員1人あたり27%減少したということです。

同時にアプリの導入などで業務の効率化が進み、人件費の削減につながったほか、社員がきちんと休暇を取得し短時間で成果をあげるよう意識が高まったことで、社員から多くのアイデアが出るようになり新商品の開発が進んで、売り上げは改革前のおよそ1.5倍にまで増えました。

売り上げが増えた分を社員に還元したため、労働時間は減っても給料は増えているということです。

社員の実感は?

レストランの調理主任を務める伊藤一樹さん(30)は妻と共働きで2歳の娘を育ています。

以前は午前10時から午後11時まで勤務していましたが、現在は始業開始が夕方になり、労働時間も平均して1日4時間減りました。

伊藤さん

「以前は朝から夜まで働いていたので、育児をするなんて考えられなかったけれど、今は子育てにきちんと参加できます。業務の効率化に取り組んだ結果で給料も下がることなくよかったです。この働き方であれば、2人目を考えることができると思います」

仕事と育児を両立できることが社員の定着にもつながっているほか、5年前までは社員の家庭で生まれる子どもの数は年に1人程度でしたが、去年は5人まで増えたということです。

ベアレン醸造所 嶌田洋一社長

「少子化で人手不足の中、誰もが働きやすい環境を整えなければ企業としても持続性がないと思い、取り組みを進めてきたので、従業員の家庭で子どもが増えたことはよかったと思う。取り組みは地道なもので、すぐに会社が変わるものではないが、どんな会社でもできることはあると思う」

専門家「賃上げ 働き方の改善が重要」

少子化にどう向き合えばいいのか。家族社会学が専門で、少子化問題に詳しい立命館大学の筒井淳也教授に聞きました。

出生率が過去最低になったことについては。

「予測よりも下がったと感じている。日本の出生率が下がり始めて30年ほどは結婚している人は平均して2人近く子どもをもうけてきたが、ここ数年はそもそも結婚する人が減り、結婚した人でも子どもをつくらなくなっていることが低い出生率に表れているのではないか。高齢者を支える社会保障の仕組みがますます難しくなり、人口減少している地域では行政や社会を維持することが困難になるのではないか」

そのうえで、対策についても聞きました。

「経済的余裕がないと結婚まで踏み込めないし、男性だけの所得では世帯を持ち子どもを育てていくことが難しい時代になっている。余裕のある生き方や働き方を手に入れるために、未婚の人や子育て世代が子どもをもてると思えるような賃上げと働き方の改善が重要だ」

「女性も男性も結婚したり子どもをもったりすることと自分のキャリアは独立して進んでいけるんだと実感が得られる必要がある。家庭で女性が支えてくれないと働けないような現在の長時間労働や転勤が前提の働き方を改めることが大切だ」

官房長官「少子化対策 待ったなしの瀬戸際」

林官房長官は5日午後の記者会見で「少子化の進行は危機的な状況で、若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでのこれから6年程度が傾向を反転できるかどうかのラストチャンスだ。少子化対策は待ったなしの瀬戸際にある」と述べました。

その上で「子ども・子育て支援法などの改正法が本日、成立したところで、スピード感を持って支援の抜本的な強化を実行に移していく。社会全体で子どもや子育て世帯を応援する機運を高める取り組みも重要で、車の両輪として進めていきたい」と述べました。