大手の精密機器メーカーや建設会社などが出資する東京のベンチャー企業「スペースワン」が和歌山県串本町に整備したロケット発射場で、13日午前11時すぎ独自開発した固体燃料式の小型ロケット「カイロス」の初号機が打ち上げられました。

情報収集の実証研究を行う政府の小型衛星を搭載していて、軌道への投入が成功すれば民間単独としては国内で初めてとなると注目されていました。

計画ではおよそ50分後に高度500キロで地球を回る軌道に衛星を投入する予定でしたが、ロケットはおよそ5秒間上昇した後に爆発し打ち上げは失敗しました。

「カイロス」には飛行の経路や内部の機器などの異常を検知して機体をみずから破壊する機能が備わっていて、今回、この装置が作動して飛行を中断する措置がとられたということです。

企業は対策本部を設置し、ロケットから送られたデータを分析するなどして詳しい原因を調べています。

発射場では爆発した機体の破片が落下し、一時、火災が発生しましたがけが人はおらず、敷地内の設備に影響がなかったか確認しているということです。

【詳細・動画】民間小型ロケット 爆発し打ち上げ失敗 和歌山

東京のベンチャー企業が開発した小型ロケットの初号機が13日午前、和歌山県串本町にあるロケットの発射場から打ち上げられましたが、直後に何らかのトラブルが発生して機体に備えた装置が作動し、ロケットが爆発して打ち上げは失敗しました。

民間小型ロケットの爆発 開発企業が機体を回収し原因究明へ

【ノーカット動画】爆発の瞬間 ヘリ映像

- 注目

スペースワン社長「可能な限り早く次の打ち上げへ対応」

「スペースワン」は午後2時から発射場近くのホテルで記者会見を開きました。

この中で、爆発の経緯について打ち上げのおよそ5秒後、ロケットの1段目が燃焼中に機体に備えた装置が作動し、飛行を中断する措置が取られたと明らかにしました。

この措置はロケットの飛行経路や速度、それに、内部の機器などの異常を検知すると、搭載された火薬などを使ってロケット側でみずから機体を破壊し飛行を中断するものです。

4段式の機体のうちどの部分が破壊されたかは明らかにされておらず、企業は装置が誤作動した可能性も含めてロケットの飛行データを解析し原因を調べるとしています。

打ち上げ直後の映像では上昇中の機体が少し傾いているように見えますがこれはロケットの進行方向を変えるために打ち上げのおよそ2秒後に予定していた動きで、問題はないとみているということでした。

次に打ち上げが予定されている「カイロス」の2号機と3号機はすでに搭載する人工衛星も決まっていますが、企業ではこうした衛星の事業者に対してもできるだけ早く原因と再発防止策を説明したいとしています。

その上で2030年代に年間30回、ロケットを打ち上げるという目標について、「諦めるつもりは全くない」と強調していました。

豊田正和社長は「期待に応えることができずおわび申し上げます。ただ、諦めるつもりは全くありません。原因と再発防止策を明確にし、可能な限り早く次の打ち上げに向けて対応したいです」と話していました。

遠藤守取締役は、JAXA=宇宙航空研究開発機構の元副理事長を務めた経験を踏まえ「私自身、過去3回、国の主力ロケットの打ち上げ失敗を経験したが予断を持たずに原因究明を行うことが重要だ。『カイロス』による小型衛星の打ち上げ市場への参入は若干遅れるかもしれないが、世界的に見てもまだまだ競争できると考えている」と話していました。

- 注目

専門家 “ロケット開発で失敗自体は珍しいことではない”

今回の小型ロケットの打ち上げ失敗について、宇宙工学が専門の東京理科大学の小笠原宏教授は「アメリカの『スペースX』をはじめ海外の民間ロケットでは初号機から3号機くらいまで失敗を続けている。その後、成功して事業が成立しているので、大変ではあるがこれからリカバリーしていけばいい話だ。打ち上がってからすぐに指令破壊や爆発した事例も海外では起きている」と話し、民間のロケット開発において失敗自体は珍しいことではないという認識を示しました。

その上で、「原因については何とも言えないが、人的被害や一般の設備への被害も出ていないということで、安全処置としては適切に行われたと思う」と指摘していました。

そして、初号機の失敗から次の機体の打ち上げまでに、一般的には7、8か月から10か月ほどかかると説明し、「設備の準備や確認作業など、打ち上げまでのプロセスはすべてクリアしたということなので、対策を進めて次の成功につなげてほしい。今回の失敗があったからといって宇宙産業が縮小していくことはなく、どんどん大きくなっていくと思うので、今後も民間の宇宙開発が広がることに期待したい」と話していました。

- 注目

専門家「『イプシロンS』の爆発事故にそっくり」

宇宙工学に詳しい大同大学の澤岡昭 名誉学長は「去年7月に秋田県のJAXAの実験場で起きた、固体燃料式の小型ロケット、『イプシロンS』のエンジン部分の燃焼試験中の爆発事故にそっくりだと感じた。そのときは機体の点火装置に異常が起きて爆発が起きた。詳しいことは分からないが、固体ロケット特有のものだと考えられる」と話していました。

- 注目

「ロケッツ アー ハード」 イーロン・マスク氏 Xに投稿

和歌山県で打ち上げられた小型ロケットが直後に爆発したことについて、アメリカの起業家、イーロン・マスク氏は旧ツイッターのXに「ロケッツ アー ハード」、ロケットは難しい、とひと言だけ投稿しました。

マスク氏がCEOを務める宇宙開発企業「スペースX」はこれまで打ち上げ後に上空で爆発するなど、試験飛行が完了できていなかった大型宇宙船「スターシップ」の3回目の試験飛行を14日に行う見込みとなっています。

見学場には大勢の人が

和歌山県串本町にある、ロケットの発射場からおよそ1.5キロ離れた町内の海水浴場に設けられた見学場には、早朝から大勢の人たちが集まりました。

打ち上げ失敗について「涙が出てしまう」などと落胆の声が聞かれました。

午前6時40分ごろ1番乗りで大阪から夫婦で訪れた60代の男性は「家を3時ごろ出発して来ました。前回は打ち上げを見られず残念だったので、今回は絶対見たいです」話していました。

そして、発射時刻の10秒前からカウントダウンが行われ、発射の瞬間の音は会場でも聞こえました。直後に白い煙が見え、打ち上げの失敗が伝えられると会場にいた人たちからは落胆の声が聞かれました。

大阪から訪れた40代の女性は、「打ち上げの失敗はとても残念です。次はきれいに打ち上がるところを見たいです。このあとまっすぐ家に帰ります」と話していました。

和歌山県海南市から孫と訪れた60代の女性は、「昔から漫画の影響でロケットに興味があり、和歌山県で発射の様子を見られるなんて夢のようだと思っていましたが、打ち上げ失敗で涙が出てしまいました」と話していました。

和歌山県広川町から母親と訪れた小学5年の児童は、「打ち上げの失敗はとても残念です。次回の打ち上げは絶対に見に来たい」と話していました。

海水浴場の露店では

和歌山県串本町にある発射場から、およそ1.5キロ離れた海水浴場に設けられた見学場では露店も出て訪れた人をもてなしていました。

このうちロケットの形をしたまんじゅうを販売していた地元の和菓子店の丸山正雄製造部長は「煙が見えたときには成功したかなと思ったが、その後、機体が見えずどうしたんだろうと思いました。いまはショックの気持ちが大きいですが、これからも、ロケットを応援して町を盛り上げていきたい」と話していました。

和歌山県 岸本知事「県としてもできる限りのサポート」

和歌山県串本町にある発射場で行われたロケットの打ち上げが失敗したことについて和歌山県の岸本周平知事は、記者団の取材に応じ、「初めての挑戦なので、いろんなことが起きると思う。今回の失敗を糧に次回、必ず成功するよう万全の態勢を築いていってほしい。県としてもできる限りのサポートをしていきたい」と述べました。

串本町 田嶋町長「必ずやロケットの打ち上げを成功させたい」

和歌山県串本町にある発射場で行われたロケットの打ち上げが失敗したことについて地元、串本町の田嶋勝正町長は、「町としては、ロケットと一体で町づくりを進めている。引き続きベンチャー企業を全面的にバックアップしていきたい。今回は、残念な結果になったが、必ずやロケットの打ち上げを成功させたい」と話していました。

林官房長官「失敗の原因を分析し課題を解決してもらいたい」

林官房長官は午後の記者会見で「誠に残念だ。今回搭載していた小型衛星は情報収集衛星に不測の事態が発生した場合の代替を想定して実証研究に取り組む予定のものであり、引き続き必要な情報収集態勢は維持している」と述べました。

その上で「民間を含めたロケット打ち上げ能力の抜本的強化は宇宙政策の最重要課題だ。まずは今回の失敗の原因を分析し、課題を解決してもらいたい」と述べました。

齋藤経産相「挑戦 高く評価 民間企業の果敢な挑戦を力強く支援」

齋藤経済産業大臣は、「本当に残念なことだが、民間企業が、実用衛星を搭載した商用ロケットの打ち上げに挑戦したことは、高く評価したい。失敗の原因を分析し、次なるステップに向けて力強く進んでほしいし、経済産業省としてもこうした民間企業の果敢な挑戦を力強く支援していきたい」と述べました。

内閣府「異常を検知 飛行の安全確保できないと判断し爆発」

ロケットの打ち上げに関する「宇宙活動法」を管轄する内閣府によりますと、今回打ち上げをした「スペースワン」から、機体が異常を検知して飛行の安全を確保できないと判断したため、爆発をしたと報告を受けているということで、これまでの報告では、安全確保のために設けられている区域内に落下したと想定されているものの、被害の状況などを詳しく調べているということです。

けが人の情報なし 消防

和歌山県串本町の消防によりますと、発射場の近くには人はおらず、けが人の情報はないということです。

11:15

機体の一部か 周辺に散乱

ロケットが爆発してからおよそ15分後の午前11時15分ごろの映像では、発射場の周辺に機体の一部とみられるものが散らばっている様子が確認できます。煙もくすぶっています。周辺の炎の勢いは弱まっていますが、一部ではまだ木が燃えている様子も見えます。

2024年3月13日 11時24分 更新

11:10

消火活動 落下場所の周辺では炎と煙

ロケットは発射から数秒後に爆発し、周囲には多数の破片が飛び散りました。

機体の一部とみられるものが落下し、周囲には白い煙とオレンジ色の炎が上がりました。

落下した場所の周辺では炎と煙が上がっていて、木が黒く焼け焦げている様子も確認できます。

午前11時10分現在、消火活動が行われています。

2024年3月13日 11時10分 更新

10:55

「打ち上げ可能」

固体燃料式の小型ロケット「カイロス」初号機について、企業は、午前11時1分12秒の打ち上げに向けて、最終判断の結果、「打ち上げ可能」と判断したと発表しました。

2024年3月13日 11時01分 更新

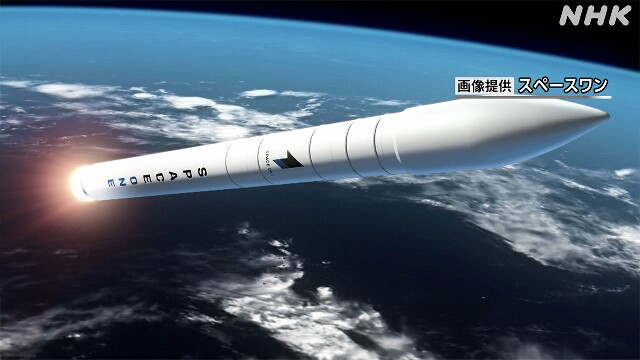

ロケット「カイロス」とは

「カイロス」は、全長およそ18メートル、重さおよそ23トンの固体燃料式の小型ロケットです。

同じ固体燃料式の次期主力ロケット「イプシロンS」よりひとまわり小さく、運べる荷物の重さも4分の1程度ですが、その分コストを下げられる上、短期間で打ち上げることができるとしています。

燃焼を終えると順次切り離す4段式の機体には、これまで日本で運用されてきた固体燃料ロケットの技術が使われています。

具体的には、

▼1段目から3段目には燃焼ガスが吹き出る方向を変えることでロケットの向きや姿勢を制御する装置を備えているほか、

▼人工衛星を切り離す最後の4段目には、目標とする軌道との誤差を修正するための小型の液体燃料エンジンも搭載されています。

打ち上げ時の作業の多くは自動化されていて、管制室で対応にあたるのは10数人で済むほか、飛行中に不具合が起きた場合も地上から操作するのではなく、自動で機体を破壊し飛行を中断する機能を備えています。

「カイロス」の飛行手順

▼1段目を1分30秒ほど燃焼させる

▼打ち上げからおよそ2分10秒後に1段目と2段目を切り離す

▼「フェアリング」と呼ばれる人工衛星を覆うカバーを切り離す

▼2段目の燃焼後、打ち上げからおよそ4分40秒後には2段目と3段目を切り離す

▼さらに打ち上げからおよそ8分後に3段目も切り離す

▼最後の4段目の小型の液体燃料エンジンを燃焼させ、目標の軌道との誤差を修正

▼打ち上げからおよそ51分40秒後に高度およそ500キロで人工衛星を投入

小型衛星とは

投入されるのは「短期打上型小型衛星」と呼ばれる内閣衛星情報センターの重さ100キロほどの小型衛星です。

北朝鮮のミサイル発射施設の動向や災害時の被害の把握などを行う日本の情報収集衛星に不具合が起きたとき、代わりの衛星として役割を果たせるか確認する目的です。

日本政府はこの衛星が軌道に投入されたあと実際に地上を撮影し、解像度などを確認する予定です。

内閣衛星情報センターによりますと、衛星の開発費はおよそ11億円で、打ち上げ費用としておよそ10億円を企業に支払う予定だということです。

目標は「宇宙宅配便」

「スペースワン」は、世界的に市場の拡大が見込まれている小型衛星の打ち上げビジネスへの参入を目指し、2018年の7月に設立された東京のベンチャー企業です。

この企業には大手精密機器メーカーの「キヤノン電子」や、大手建設会社の清水建設など4社が出資し、国の固体燃料ロケットの開発の実績がある「IHIエアロスペース」のエンジニアの協力も得て、設立から6年で初の打ち上げにこぎ着けました。

目指すのは、ロケットで顧客の荷物を宇宙に運ぶ「宇宙宅配便」というサービスです。

鍵となるのが、この企業が和歌山県串本町に整備したロケット発射場「スペースポート紀伊」と、独自に開発した「カイロス」です。

専用の発射場を持つことで依頼を受けてから打ち上げを行うまでの準備に柔軟に対応できることや、液体燃料のロケットに比べて短い準備期間で打ち上げられる固体燃料ロケットの特徴を生かして、低いコストで宇宙へ運ぶ「宅配便」のような輸送サービスを提供するとしています。

こうした企業戦略の背景には、商業衛星の打ち上げの需要が世界的に高まっていることがあります。

通信分野を中心に小型衛星などの人工衛星を1度に複数打ち上げて一体的に運用する「コンステレーション」と呼ばれるシステムに注目が集まっていて、次々に小型の衛星が打ち上げられています。

こうした小型衛星の打ち上げ需要の高まりを受け、アメリカや日本、中国、それに、ヨーロッパの国々では複数の民間企業が小型ロケットの開発を競い合っています。

「スペースワン」には今回の打ち上げを含めて3号機までの打ち上げの依頼がすでに入っているということで、今後、実績を重ねて国内外で新たな需要の開拓を進めることができるか注目されています。