いったいなぜ? 高速道路 有料期間は2115年まで延長へ

私たちの経済・社会活動に欠かせない「高速道路」

実は「将来は無料にする」という約束がある。今、その期限を大幅に延長する法案が国会で審議されている。示された年限はなんと「2115年」。いったい、なぜ?

実は「将来は無料にする」という約束がある。今、その期限を大幅に延長する法案が国会で審議されている。示された年限はなんと「2115年」。いったい、なぜ?

無料化は22世紀!?

「ドラえもんが生まれて3年後という未来でここにいるわれわれは誰も生きていない。実質的な永久有料化に等しいのではないか!」

今月(4月)開かれた、衆議院の国土交通委員会で飛び出した、野党議員の発言だ。

審議されていたのは、高速道路の料金制度をめぐる法律の改正案。

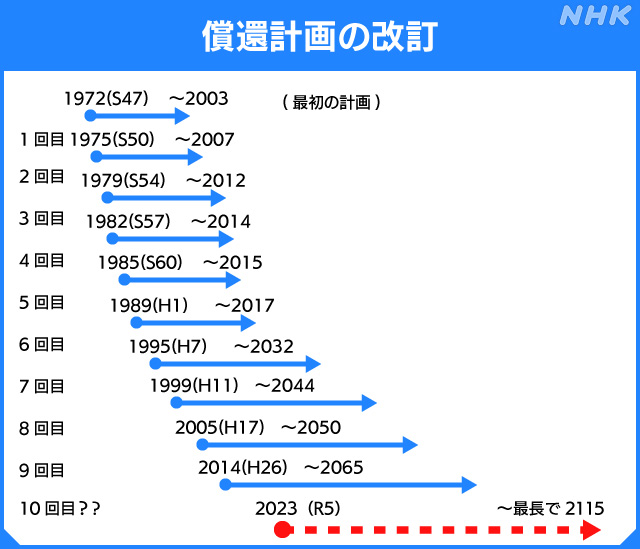

現在、有料となっている高速道路を、2065年までに無料開放するとした期限を最長で50年、つまり2115年まで延長可能にするとした内容に対し、冒頭の「ドラえもん」を用いた意見が飛んだのだ。

審議されていたのは、高速道路の料金制度をめぐる法律の改正案。

現在、有料となっている高速道路を、2065年までに無料開放するとした期限を最長で50年、つまり2115年まで延長可能にするとした内容に対し、冒頭の「ドラえもん」を用いた意見が飛んだのだ。

最初は「25年で無料開放」の約束だった

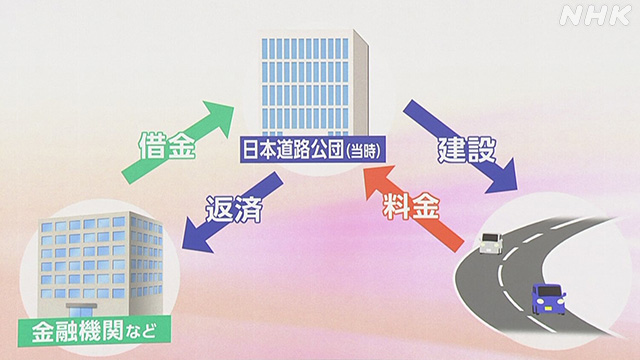

そもそも日本の高速道路の整備は借金で道路をつくり、「利用者が払う料金で返し終えたら無料」にするという方式で始まった。

日本初の有料高速道路は1963年(昭和38年)開通の「名神高速道路」で、当初、有料期間の期限は「25年」とされていた。

その後に開通した「東名高速道路」も同じ方式がとられ、こちらは「23年後」に無料開放する計画だった。

しかし半世紀以上がたった今も、名神も東名も有料のまま。

いったいなぜなのだろうか?

しかし半世紀以上がたった今も、名神も東名も有料のまま。

いったいなぜなのだろうか?

繰り返されてきた“無料化”延長

実は、有料期間の期限は過去、幾度にもわたって延長されてきた。

国土交通省によるとその回数、1972年以降で実に9回。今回延長が決まれば、10回目となる。

国土交通省によるとその回数、1972年以降で実に9回。今回延長が決まれば、10回目となる。

延長が繰り返された背景にあるのが、「料金プール制度」と呼ばれる独特の仕組みだ。この制度はいわば、高速道路全体の財布を一つにするやり方だ。

高速道路の収支を一つ一つの路線ごとではなく、ひとまとめにするもので、ある路線で得られたお金を別の道路の整備に充てることができる。

「プール制度は日本に高速を整備するうえで有効に働いた」

取材では専門家や国土交通省のOBなどからそうした声も多く聞いた。

実際に昭和40年代以降、この制度を使って日本中に高速道路網が張り巡らされ、物流の動脈として高度経済成長を支えた。

高速道路の収支を一つ一つの路線ごとではなく、ひとまとめにするもので、ある路線で得られたお金を別の道路の整備に充てることができる。

「プール制度は日本に高速を整備するうえで有効に働いた」

取材では専門家や国土交通省のOBなどからそうした声も多く聞いた。

実際に昭和40年代以降、この制度を使って日本中に高速道路網が張り巡らされ、物流の動脈として高度経済成長を支えた。

その一方で、名神高速などで得られた料金収入は「料金プール制度」によって新たな道路整備に投じられたことで、「無料開放」は遠のき続けた。

膨れ上がる借金 遠のく無料化

新たな高速道路の整備を名神高速の料金だけで賄うことは難しく、その後、借金は膨らみ続けた。道路の整備や管理を担っていた「日本道路公団(当時)」の借金は実に約40兆円にまで達した。

当時の小泉政権は、公団の借金体質を問題視し、「体質改善が必要だ」として、2005年に民営化に踏み切った。

このとき、借金の返済期限は45年後の「2050年」と法律で定められた。

このとき、借金の返済期限は45年後の「2050年」と法律で定められた。

“老朽化”という課題の発生 期限はまた延長に

しかし、この期限もまた延長されることになる。

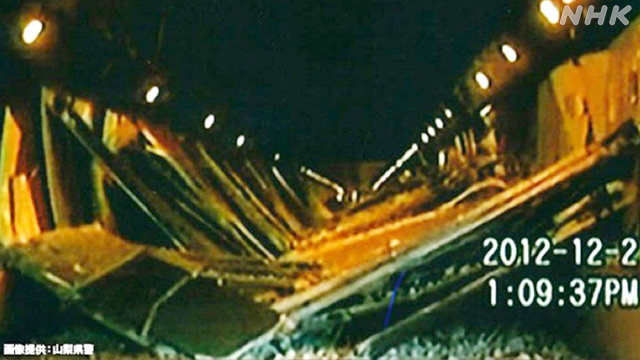

大きなきっかけが、2012年に中央自動車道で起きた笹子トンネル天井板崩落事故だ。

大きなきっかけが、2012年に中央自動車道で起きた笹子トンネル天井板崩落事故だ。

9人が亡くなったこの事故では「老朽化」による安全リスクが浮き彫りになり、事故後、更新事業費の確保のため、「2050年」とされていた期限はさらに15年延長された。

この時に義務化された法令点検では、想定されていた以上の老朽化が次々と見つかり、自治体では今、「直せない」道路が相次ぐ事態も起きている。

この時に義務化された法令点検では、想定されていた以上の老朽化が次々と見つかり、自治体では今、「直せない」道路が相次ぐ事態も起きている。

“橋がトンネルが崩れる” 74万のオープンデータを調べると

「想定以上の老朽化」で再び延長へ 法案の提出

首都高速も「想定以上の損傷が進んでいる」として去年12月、新たに約3000億円の更新事業が必要と発表。

同じ時期、高速道路を管理するNEXCO各社も、老朽化対策の費用として新たに約1兆円が必要と発表した。

旧建設省出身でNEXCO東日本の由木文彦社長は記者会見で「民営化当時、大規模更新は必要ない、通常の維持管理でかなりの年数がもつと考えていたが、根本から更新しなければならなくなった」と述べ、理解を求めた。

そして国はことし、期限を最長で2115年まで延長可能にする法案を提出したのだ。

旧建設省出身でNEXCO東日本の由木文彦社長は記者会見で「民営化当時、大規模更新は必要ない、通常の維持管理でかなりの年数がもつと考えていたが、根本から更新しなければならなくなった」と述べ、理解を求めた。

そして国はことし、期限を最長で2115年まで延長可能にする法案を提出したのだ。

「2115年」の根拠は?

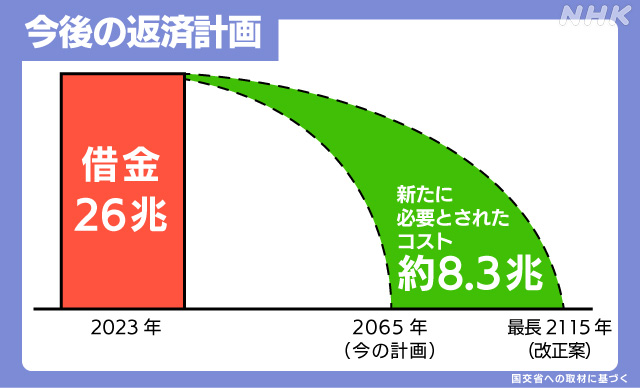

では無料化の期限を最長で2115年とした根拠は何か。国土交通省の説明はこうだ。

現在の借金は26兆円。これに、高速道路各社が更新に必要だとした「1兆5000億円」と、未来に発生しうる老朽化の対策にかかるコストを見積もった「6兆8000億円」を新たに返済計画に盛り込む。

現在の借金は26兆円。これに、高速道路各社が更新に必要だとした「1兆5000億円」と、未来に発生しうる老朽化の対策にかかるコストを見積もった「6兆8000億円」を新たに返済計画に盛り込む。

こうした借金やコストは料金収入で返済する。

高速道路の料金収入は2021年度、2兆8000億円。維持・管理コストや人件費などを除くと数千億円を返済にまわすことができるとしている。

将来の人口推計や想定金利も踏まえ、返済可能な年限を試算した結果が、「最長で2115年」だったという。

ただ道路の老朽化や金利の動向などによっては、その時期が変わる可能性もあるとしている。

高速道路の料金収入は2021年度、2兆8000億円。維持・管理コストや人件費などを除くと数千億円を返済にまわすことができるとしている。

将来の人口推計や想定金利も踏まえ、返済可能な年限を試算した結果が、「最長で2115年」だったという。

ただ道路の老朽化や金利の動向などによっては、その時期が変わる可能性もあるとしている。

国交省OB「必要と分かりつつも…」

延長に次ぐ延長が繰り返されてきた高速道路の有料期限。少なくとも公団を民営化し「返済期限を2050年まで」と定めた時点で、老朽化による費用を見通した現実的な計画にできなかったのか?

取材を進めていくと「民営化の前から老朽化対策の必要性は省内で認識されていた」と証言する国土交通省OBに出会った。

取材を進めていくと「民営化の前から老朽化対策の必要性は省内で認識されていた」と証言する国土交通省OBに出会った。

国土交通省OB

「日本より早く道路インフラ整備が進んだアメリカでは、老朽化による落橋も発生し“荒廃するアメリカ”と呼ばれ、社会問題化していた。近く日本でも同じことが起きることは予期していたし、いずれ対策が必要になり、費用の確保が必要になることも見えていた」

「日本より早く道路インフラ整備が進んだアメリカでは、老朽化による落橋も発生し“荒廃するアメリカ”と呼ばれ、社会問題化していた。近く日本でも同じことが起きることは予期していたし、いずれ対策が必要になり、費用の確保が必要になることも見えていた」

にもかかわらず、なぜ老朽化対策を見越した計画にしなかったのか。

理由を問うと、道路局幹部も務めたこのOBは「必要と分かりつつも、先送りせざるを得ない状況だった」と打ち明けた。

理由を問うと、道路局幹部も務めたこのOBは「必要と分かりつつも、先送りせざるを得ない状況だった」と打ち明けた。

国土交通省OB

「2000年代初めには老朽化はまだ顕在化しておらず、世論を説得し予算を得るための具体的なデータがなかった。さらに、当時の公団の借金は約40兆円。『道路は無駄の象徴』のように言われ『いかにコストを減らすか』が大きな焦点になっていて、老朽化対策の費用を入れ込む余地がなくなってしまった」

「2000年代初めには老朽化はまだ顕在化しておらず、世論を説得し予算を得るための具体的なデータがなかった。さらに、当時の公団の借金は約40兆円。『道路は無駄の象徴』のように言われ『いかにコストを減らすか』が大きな焦点になっていて、老朽化対策の費用を入れ込む余地がなくなってしまった」

専門家「有料道路制度 根本から見直す議論必要」

交通経済学が専門で国の委員も務める敬愛大学の根本敏則 教授は、今回の延長について「将来世代に安全な高速道路を引き渡すためには仕方がない措置だ」としている。

その一方で、有料道路制度の在り方を根本的な部分から見直す段階に来ていると指摘する。

その一方で、有料道路制度の在り方を根本的な部分から見直す段階に来ていると指摘する。

根本敏則教授

「借金で道路を造り、返済すれば税金で道路を維持する(=無料にする)という原則は戦後、道路整備を早く進めるうえで非常に上手く働いた。しかし、高速道のネットワークが広がり、無料化後の維持費をすべて税金で賄うのは現実的ではなくなっていることは自明だ。現状、道路には永久的にメンテナンスが必要なわけだから『高速道路は永久有料』と原則を見直し、道路を維持し続けられる仕組みについても本格的に検討する必要がある」

「借金で道路を造り、返済すれば税金で道路を維持する(=無料にする)という原則は戦後、道路整備を早く進めるうえで非常に上手く働いた。しかし、高速道のネットワークが広がり、無料化後の維持費をすべて税金で賄うのは現実的ではなくなっていることは自明だ。現状、道路には永久的にメンテナンスが必要なわけだから『高速道路は永久有料』と原則を見直し、道路を維持し続けられる仕組みについても本格的に検討する必要がある」

そのうえで根本教授は、国民から料金を取る以上、適切な料金維持には、新たな道路の整備計画についても、見直しも含めた抜本的な議論を進めていくべきだと指摘する。

国土交通省「永久有料化についても議論進めていきたい」

専門家も指摘する「永久有料化」。

国土交通省道路局はNHKの取材に対し、無料化の期限延長が繰り返されてきたことについて次のように説明している。

国土交通省道路局はNHKの取材に対し、無料化の期限延長が繰り返されてきたことについて次のように説明している。

国土交通省道路局

「2000年代初めの時点の知見で、老朽化にかかる需要を正確に見通すことは困難だった。結果的に計画を見直さざるを得なかったのは事実。スケジュールなどは未定だが、永久有料化についても議論を進めていきたい」

「2000年代初めの時点の知見で、老朽化にかかる需要を正確に見通すことは困難だった。結果的に計画を見直さざるを得なかったのは事実。スケジュールなどは未定だが、永久有料化についても議論を進めていきたい」

本質的な議論、先送りせずに

高速道路の無料化をめぐっては、およそ半世紀にわたりその場しのぎの形で延長が繰り返されてきた。

時代が進む中、建設当初は想定されてこなかった老朽化に加え、自動運転への対応など、新たな課題も生まれている。こうした中で「いつかは無料」という原則は現実味を失いつつあるのではないだろうか。

人口減少も進む中、現在の高速道路をどう維持し、将来世代へ引き渡していくのか。

本質的な議論を先送りしないことが、私たちの世代に求められているのだと取材を通じて感じた。

人口減少も進む中、現在の高速道路をどう維持し、将来世代へ引き渡していくのか。

本質的な議論を先送りしないことが、私たちの世代に求められているのだと取材を通じて感じた。

社会部記者

内山裕幾

2011年入局

災害担当を経て2021年から国土交通省担当

インフラ対策や住宅問題などを取材

内山裕幾

2011年入局

災害担当を経て2021年から国土交通省担当

インフラ対策や住宅問題などを取材

経済部記者

樽野章

2012年入局

自動車業界を2年担当し、2022年から国土交通省担当

樽野章

2012年入局

自動車業界を2年担当し、2022年から国土交通省担当