「半割れ」南海トラフ巨大地震 もう1つの最悪想定

「最悪のシナリオは『半割れ(はんわれ)』かもしれない」

地震の専門家たちは取材に対して、口々にこう答えました。近い将来、必ず起きるとも言われる南海トラフ巨大地震の「最悪のシナリオ」とは?

今回、「地震の揺れ」と「災害救助」、そして「経済」の3つの面から検証してみると、日本に住む私たちのほとんどが無関係でいられない事態が迫っていることがわかりました。

(NHKスペシャル「南海トラフ巨大地震」取材班)

地震の専門家たちは取材に対して、口々にこう答えました。近い将来、必ず起きるとも言われる南海トラフ巨大地震の「最悪のシナリオ」とは?

今回、「地震の揺れ」と「災害救助」、そして「経済」の3つの面から検証してみると、日本に住む私たちのほとんどが無関係でいられない事態が迫っていることがわかりました。

(NHKスペシャル「南海トラフ巨大地震」取材班)

南海トラフ「震度7」が連発も

この地図は、3月4日放送のNHKスペシャルのドラマ「南海トラフ巨大地震」の想定の震度分布図です。

四国や近畿、それに九州の各地で震度7。一方、関東や静岡では震度3や4となっています。実は南海トラフ地震のうち、国による西の「半割れ」の想定イメージを示したもの。マグニチュードは8.9です。

しかし、この地震で終わりではありません。南海トラフでは、西の領域だけで巨大地震が起きると、東の領域でも巨大地震のおそれが高まります。

東の「半割れ」の想定イメージの震度分布図が、以下です。

しかし、この地震で終わりではありません。南海トラフでは、西の領域だけで巨大地震が起きると、東の領域でも巨大地震のおそれが高まります。

東の「半割れ」の想定イメージの震度分布図が、以下です。

愛知や静岡、三重で震度7。関東甲信や近畿も、震度6強や6弱の揺れが襲います。太平洋側の人口密集地帯を襲う巨大地震が、「連発」するのです。

防災の権威「日本の衰退に」

現代の日本が経験したことがない2回の巨大地震。

日本の防災を長年リードしてきた京都大学の河田惠昭名誉教授は、日本の国力に影響を与える「国難」級の災害になるおそれがあると指摘します。

日本の防災を長年リードしてきた京都大学の河田惠昭名誉教授は、日本の国力に影響を与える「国難」級の災害になるおそれがあると指摘します。

京都大学 河田惠昭名誉教授

「あまりにも被害が大きく、どこから手をつけていいか分からないような巨大災害です。今の時代はあらゆることがネットワークでつながっているため、一部でも大きく被害を受けると全体に響いてしまいます。例えば、巨大地震で大阪や名古屋を中心に大きな被害が出て、札幌や福岡は大丈夫かと言ったら、そこにもとんでもない被害が及んでしまうのです。この災害をきっかけに、日本の衰退が始まることも考えられます」

「あまりにも被害が大きく、どこから手をつけていいか分からないような巨大災害です。今の時代はあらゆることがネットワークでつながっているため、一部でも大きく被害を受けると全体に響いてしまいます。例えば、巨大地震で大阪や名古屋を中心に大きな被害が出て、札幌や福岡は大丈夫かと言ったら、そこにもとんでもない被害が及んでしまうのです。この災害をきっかけに、日本の衰退が始まることも考えられます」

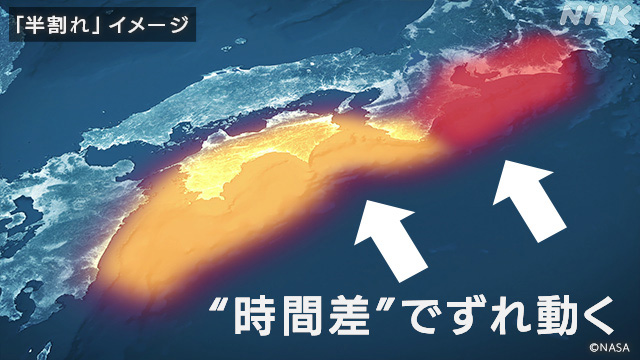

南海トラフ「半割れ」とは?

それでは、この聞き慣れない「半割れ」とは、どういうものなのでしょうか。多くの人は、南海トラフ地震と聞いて、太平洋側が一気に襲われる巨大地震をイメージすると思います。このとき、国は最悪の場合の死者を32万3000人と想定しています。

この被害想定は、南海トラフの想定震源域が一気にずれ動いた場合を前提としています。このケースは「全割れ」とも呼ばれています(※地震学の関係者の間では地震が起きることを「割れる」と表現することがあります)。一方で、国や専門家が強い警戒を呼びかけるもう1つのケースが「半割れ」です。

上の図で示したように、例えば「赤色」で示した東側の震源域と、「黄色」で示した西側の震源域がそれぞれ別々に、しかも時間を空けてずれ動くケースです。

この「半割れ」は、歴史的にも繰り返し起きています。江戸時代の1854年には、「安政東海地震」と「安政南海地震」が32時間差で、そして昭和の前半には1944年の「昭和東南海地震」と1946年の「昭和南海地震」が2年の時間差で発生しているのです。

この「半割れ」は、歴史的にも繰り返し起きています。江戸時代の1854年には、「安政東海地震」と「安政南海地震」が32時間差で、そして昭和の前半には1944年の「昭和東南海地震」と1946年の「昭和南海地震」が2年の時間差で発生しているのです。

それでは2回の巨大地震で、何が起きるのでしょうか。

(1)「2度の揺れ」、(2)「災害救助」、そして(3)「日本経済」の影響を見ていきます。

(1)「2度の揺れ」、(2)「災害救助」、そして(3)「日本経済」の影響を見ていきます。

影響(1) 2回の激震で建物は?

1つめの影響が、「2度の揺れ」です。

2016年の熊本地震では、2度の震度7に見舞われた地域で、建物の倒壊が相次ぎました。こうした被害が広域に及ぶおそれがあるのです。

2016年の熊本地震では、2度の震度7に見舞われた地域で、建物の倒壊が相次ぎました。こうした被害が広域に及ぶおそれがあるのです。

さらに専門家への取材を進めると、オフィスビルやタワーマンションといった超高層ビルに、これまでにはなかった被害が及ぶ可能性があることがわかりました。中でも被害が深刻だと想定されるのが、大阪や名古屋、それに東京といった大都市です。

超高層ビルが…

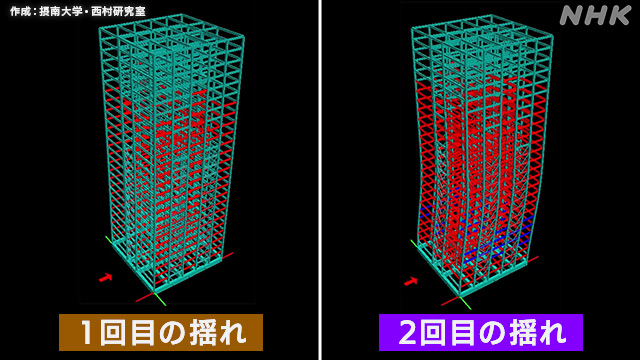

今回、建築物の構造設計に詳しい摂南大学の西村勝尚特任教授らの協力を得て、超高層ビルが「半割れ」の2度の揺れに襲われたケースをシミュレーションしました。

大阪にある25階建て、高さ約100メートルの鉄骨造、制震装置のあるオフィスビルの構造を、コンピューター上で再現。大阪・此花区の地盤で想定される揺れを2回、入力しました。

大阪にある25階建て、高さ約100メートルの鉄骨造、制震装置のあるオフィスビルの構造を、コンピューター上で再現。大阪・此花区の地盤で想定される揺れを2回、入力しました。

その結果、1回目の揺れではビルの鉄骨の一部が赤色に。変形したことを示します。この鉄骨を修復できないまま2回目の揺れに襲われた場合、下の階を中心に青色に変わった部分がありました。

これは変形した鉄骨が、揺れに耐えられずに破断したことを意味しています。

超高層ビルが、継続して使用できないダメージを受けてしまう可能性があるという結果となりました。分析を行った西村特任教授は、超高層ビルの倒壊の可能性は低いとした上で、南海トラフ地震で大阪を襲うような2度の大きな揺れは、今のビルの設計の基準では想定されていないものだと指摘します。

これは変形した鉄骨が、揺れに耐えられずに破断したことを意味しています。

超高層ビルが、継続して使用できないダメージを受けてしまう可能性があるという結果となりました。分析を行った西村特任教授は、超高層ビルの倒壊の可能性は低いとした上で、南海トラフ地震で大阪を襲うような2度の大きな揺れは、今のビルの設計の基準では想定されていないものだと指摘します。

摂南大学 西村勝尚特任教授

「たとえば針金をクネクネと曲げても、1回や2回曲げたくらいでは変形するだけで折れることはありません。しかし10回くらい継続して曲げているとポキッと折れてしまう。それと同じことが起きるのです。今の建物の設計基準では継続時間の長い2回の揺れに襲われることが想定されていないため、南海トラフ地震が起きた場合にこういうリスクがあるということを構造設計者や建築主、そして建物を利用する私たちも理解しておくことが必要です」

「たとえば針金をクネクネと曲げても、1回や2回曲げたくらいでは変形するだけで折れることはありません。しかし10回くらい継続して曲げているとポキッと折れてしまう。それと同じことが起きるのです。今の建物の設計基準では継続時間の長い2回の揺れに襲われることが想定されていないため、南海トラフ地震が起きた場合にこういうリスクがあるということを構造設計者や建築主、そして建物を利用する私たちも理解しておくことが必要です」

影響(2) 被災地に救助が来ない?

「半割れ」の2つめの影響が、「被災地への救助の遅れ」です。

1度巨大地震が起きたとき、次の巨大地震の可能性が高まるため、救助が大きく遅れるおそれがあるというのです。

1度巨大地震が起きたとき、次の巨大地震の可能性が高まるため、救助が大きく遅れるおそれがあるというのです。

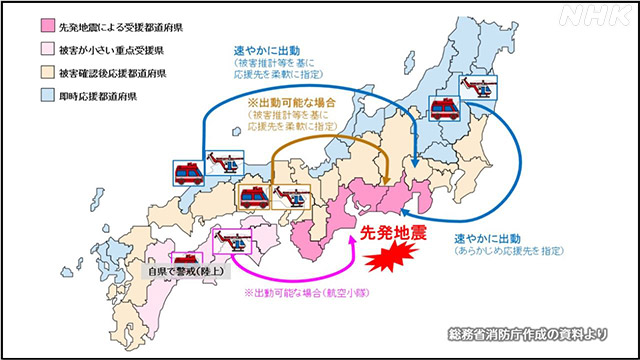

その影響を受けることがわかったのが、「緊急消防援助隊」。1995年の阪神・淡路大震災を教訓に作られた、大規模な災害の際に全国から被災地に駆けつける部隊です。

しかし、このうちある地域の陸上の部隊は、南海トラフで「半割れ」が起きると被災地に出動できないことが、事前の計画で決まっているというのです。

どういうことなのでしょうか?

しかし、このうちある地域の陸上の部隊は、南海トラフで「半割れ」が起きると被災地に出動できないことが、事前の計画で決まっているというのです。

どういうことなのでしょうか?

地元の活動を優先することに

他県の被災地に向かわない計画になっているのは、太平洋沿岸の10県(静岡・愛知・三重・和歌山・徳島・香川・愛媛・高知・大分・宮崎)の部隊です。その理由は、2回目の「半割れ」に備えること。

1回目の巨大地震で被害が少なかったとしても、被災地の応援に行っている間に、もう1回巨大地震が起きるおそれがあるためです。

1回目の巨大地震で被害が少なかったとしても、被災地の応援に行っている間に、もう1回巨大地震が起きるおそれがあるためです。

つまり、2度目の巨大地震に備えて、地元にとどまるというのです。計画を詳しく見ると、地震発生から1週間以内は応援に出ず、自分の県での活動にあたることが定められています(※航空小隊は除く)。

消防行政に詳しい関西大学の永田尚三教授は、「半割れ」のリスクを考えるとやむをえないとしたうえで、被災地では救助が来ないまま「孤立」する地域が出るおそれがあると指摘します。

消防行政に詳しい関西大学の永田尚三教授は、「半割れ」のリスクを考えるとやむをえないとしたうえで、被災地では救助が来ないまま「孤立」する地域が出るおそれがあると指摘します。

関西大学 永田尚三教授

「部隊が駆けつけられない影響は人員だけでなく、津波災害に備えた水陸両用車などの特殊車両も利用できない可能性があります。被災地は孤立化し、訓練を重ねてきたような救助活動が展開できないおそれもあるのです。沿岸の自治体を中心に住民にはあらためてハザードマップや避難経路を確認し『救助が来ない可能性』も考慮して備えてほしいです」

「部隊が駆けつけられない影響は人員だけでなく、津波災害に備えた水陸両用車などの特殊車両も利用できない可能性があります。被災地は孤立化し、訓練を重ねてきたような救助活動が展開できないおそれもあるのです。沿岸の自治体を中心に住民にはあらためてハザードマップや避難経路を確認し『救助が来ない可能性』も考慮して備えてほしいです」

影響(3) 日本経済のダメージは…

「半割れ」の影響の3つめが、日本経済への深刻なダメージです。今回、専門家が初めて、2度の巨大地震が起きたときの経済影響のシミュレーションを行いました。行ったのは、兵庫県立大学の井上寛康教授の研究グループです。

想定したのは、南海トラフ巨大地震の2度の発生。西の「半割れ」が起き、その半年後に東の「半割れ」が発生するというものです。

500万を超える全国の企業の取引データや国の被害想定を使って、スーパーコンピューター「富岳」で、国内企業の生産額がどの程度落ち込むのか、シミュレーションしました。

500万を超える全国の企業の取引データや国の被害想定を使って、スーパーコンピューター「富岳」で、国内企業の生産額がどの程度落ち込むのか、シミュレーションしました。

東日本大震災の10倍の被害に

そのシミュレーションの結果です。

青で示したのが、西の「半割れ」が一度だけ起きたケース。これに対し、オレンジで示したのが、東の「半割れ」も起きたケースです。

西の「半割れ」で、回復しつつあった企業の生産額が、一気に落ち込み、元の水準に戻らなくなることがわかります。井上教授は、企業の「サプライチェーン」=「製品の供給網」が断たれるため、深刻な影響が出ると分析しています。

シミュレーションでは、最初の地震の発生から1年間で失われる企業の生産額の総額は134兆円にのぼりました。東日本大震災の10倍、日本の国家予算に匹敵します。

西の「半割れ」で、回復しつつあった企業の生産額が、一気に落ち込み、元の水準に戻らなくなることがわかります。井上教授は、企業の「サプライチェーン」=「製品の供給網」が断たれるため、深刻な影響が出ると分析しています。

シミュレーションでは、最初の地震の発生から1年間で失われる企業の生産額の総額は134兆円にのぼりました。東日本大震災の10倍、日本の国家予算に匹敵します。

兵庫県立大学 井上寛康教授

「あらゆる企業が無数のサプライチェーンでつながっているため、一度大きなショックが起きるとドミノ倒しのように連鎖的な破綻が起きてしまいます。そこから完全に回復しきっていないところで2回目の巨大地震が起きるとダメージは非常に大きく、日本経済がもしかしたら回復しきらないかもしれません」

「あらゆる企業が無数のサプライチェーンでつながっているため、一度大きなショックが起きるとドミノ倒しのように連鎖的な破綻が起きてしまいます。そこから完全に回復しきっていないところで2回目の巨大地震が起きるとダメージは非常に大きく、日本経済がもしかしたら回復しきらないかもしれません」

「先人は乗り越えてきた」

今回の取材で明らかになった、2回の巨大地震が日本を襲う「半割れ」ならではのリスク。目を背けたくなるような事態だと思います。一方で、多くの専門家は、「対策をすれば被害を減らすことはできる」と言います。

このうち、長年南海トラフ巨大地震の研究をしてきた名古屋大学の福和伸夫名誉教授のことばを紹介したいと思います。

このうち、長年南海トラフ巨大地震の研究をしてきた名古屋大学の福和伸夫名誉教授のことばを紹介したいと思います。

名古屋大学 福和伸夫名誉教授

「日本は歴史上、把握できているだけでも9回の南海トラフ地震を経験していますが、先人たちは毎回、それを乗り越えてきました。つまり、南海トラフ巨大地震としっかりと向き合えば、私たちは次の災害も乗り越え、よりよい時代を作ることができるということです。来ることが分かっている地震なので、恐れおののくだけでなく、前向きに乗り越えていけるような形に社会が変わっていく必要があります。私たちひとりひとりが地震に対してしっかり備え、被害を減らしていくという気持ちを持ち続けたいと思います」

「日本は歴史上、把握できているだけでも9回の南海トラフ地震を経験していますが、先人たちは毎回、それを乗り越えてきました。つまり、南海トラフ巨大地震としっかりと向き合えば、私たちは次の災害も乗り越え、よりよい時代を作ることができるということです。来ることが分かっている地震なので、恐れおののくだけでなく、前向きに乗り越えていけるような形に社会が変わっていく必要があります。私たちひとりひとりが地震に対してしっかり備え、被害を減らしていくという気持ちを持ち続けたいと思います」

※この記事で紹介した想定や対策の詳細を、テーマごとに特設ページにまとめています。

災害列島 命を守る情報サイト

「南海トラフ巨大地震」を知りつくす

3月4日と5日放送予定のNHKスペシャル「南海トラフ巨大地震」でも取り上げます。

NHKスペシャル 南海トラフ巨大地震

社会部記者

宮原豪一

2008年入局

東日本大震災事務局、徳島放送局などを経て現所属

南海トラフ地震などの防災取材を担当 防災士

宮原豪一

2008年入局

東日本大震災事務局、徳島放送局などを経て現所属

南海トラフ地震などの防災取材を担当 防災士

社会部記者

若林勇希

2012年入局

初任地は鹿児島局

警視庁担当を経て2020年から災害担当

若林勇希

2012年入局

初任地は鹿児島局

警視庁担当を経て2020年から災害担当

社会番組部ディレクター

金森誠

2006年入局

鳥取放送局、盛岡放送局などを経て現所属

NHKスペシャルやクローズアップ現代などの報道番組を担当

金森誠

2006年入局

鳥取放送局、盛岡放送局などを経て現所属

NHKスペシャルやクローズアップ現代などの報道番組を担当

プロジェクトセンターディレクター

三木健太郎

2010年入局

大阪局、科学環境番組部を経て現所属

新型コロナや地球温暖化などのNHKスペシャルを担当

三木健太郎

2010年入局

大阪局、科学環境番組部を経て現所属

新型コロナや地球温暖化などのNHKスペシャルを担当