なんでせんそうおわらないの?ウクライナ侵攻1000のギモン

「なんで戦争がつづいてるの?」

「どんな気持ちで戦争をしているの?」

ウクライナでの戦争が始まって、もうすぐ1年。

小学生のみんなが「わからない」と思っていることを、聞かせてくれました。

そんな質問に、NHKの解説委員(かいせついいん)の人が再び答えます。

※大人のみなさまへ※

子どもたちが寄せてくれた質問は、詳しい解説委員でも簡単には答えられないものばかりです。よろしければご一緒に考えながらお読みいただければと思います。

「どんな気持ちで戦争をしているの?」

ウクライナでの戦争が始まって、もうすぐ1年。

小学生のみんなが「わからない」と思っていることを、聞かせてくれました。

そんな質問に、NHKの解説委員(かいせついいん)の人が再び答えます。

※大人のみなさまへ※

子どもたちが寄せてくれた質問は、詳しい解説委員でも簡単には答えられないものばかりです。よろしければご一緒に考えながらお読みいただければと思います。

去年4月、静岡、長野、岐阜、愛知の4県の10の小学校に協力してもらい、当時の4年生から6年生の児童に「ウクライナとロシアのニュースを見て疑問に思うこと、わからないこと、気になっていること」をたずねたところ、980人から質問が寄せられました。

質問・疑問と向き合ったのはこちらの2人。

質問・疑問と向き合ったのはこちらの2人。

NHK解説委員の安間英夫と鴨志田郷(去年8月から鴨志田は国際部デスク)。

安間はモスクワ駐在経験もありロシア取材一筋28年。

一方の鴨志田は中東の紛争や欧米のテロを取材し、国連取材の経験も豊富。

それぞれ、ロシアのこと、紛争のことに詳しい2人ですが、子どもたちの質問にはどう答えればいいのか悩み、迷い、考えに考えました。

その時の子どもたちへの答えは、去年6月の以下の記事にまとめられています。

安間はモスクワ駐在経験もありロシア取材一筋28年。

一方の鴨志田は中東の紛争や欧米のテロを取材し、国連取材の経験も豊富。

それぞれ、ロシアのこと、紛争のことに詳しい2人ですが、子どもたちの質問にはどう答えればいいのか悩み、迷い、考えに考えました。

その時の子どもたちへの答えは、去年6月の以下の記事にまとめられています。

なんでせんそうしてるの?ウクライナ侵攻 小学生1000のギモン

それから半年あまり、今も戦争は続いています。

戦争開始からまもなく1年になります。

前回、回答を寄せてくれた長野の小学4年生から、まだ終わらない戦争についての新たな疑問・質問が届きました。

子どもたちの質問は、今回もまっすぐな、鋭いものばかり。

安間と鴨志田の2人が、再び悩みに悩んで、わからないところは自分自身の考えにも踏み込んで解説しています。

現場では日々事態が動いていますが、この記事は2023年1月20日時点の情報で書いています。

でははじめに、こちらの質問からです。

戦争開始からまもなく1年になります。

前回、回答を寄せてくれた長野の小学4年生から、まだ終わらない戦争についての新たな疑問・質問が届きました。

子どもたちの質問は、今回もまっすぐな、鋭いものばかり。

安間と鴨志田の2人が、再び悩みに悩んで、わからないところは自分自身の考えにも踏み込んで解説しています。

現場では日々事態が動いていますが、この記事は2023年1月20日時点の情報で書いています。

でははじめに、こちらの質問からです。

Q1.戦争はいつ終わるの?平和は戻ってくるの?

〈鴨志田デスク〉

戦争が始まって、もうすぐ1年になりますね。

ウクライナの市民(兵士ではない人)だけで、少なくとも7000人以上が亡くなったといわれています。

戦争が始まって、もうすぐ1年になりますね。

ウクライナの市民(兵士ではない人)だけで、少なくとも7000人以上が亡くなったといわれています。

世界のほとんどの人が、この戦争がこんなに長くなるとは思っていませんでした。

でも今は、もっと続くのではと考える人が増えています。

はじめは、ロシアが短い間にウクライナを攻め落として終わると思われていました。

でも、ウクライナがすごく抵抗(ていこう)しました。

そんなウクライナに、アメリカやヨーロッパの国が戦うための武器(ぶき)を送ったりとたくさん支援(しえん)しました。

日本も、武器は送っていませんが、防弾(ぼうだん)チョッキなど戦争で兵士が身を守るための道具や、市民の生活を支える支援をしてきました。

それで、ウクライナがロシアの攻げき(こうげき)を押し返しています。

ロシアはウクライナの中の東や南にある地域に入り込んで「自分の国の土地だ」と言い始めました。

ウクライナは受け入れられないので、戦って、取られた土地を少しずつ取り戻しています。

1年がたっても、決着がついていません。

冬になって、ロシアの攻げきは、ウクライナの街(まち)をかたっぱしからこわすやり方から、電気を作る場所=発電所(はつでんしょ)などを攻める(せめる)やり方に変わりました。

寒い冬に電気やガス、暖房(だんぼう)をつかえなくすることで、ウクライナの人の戦おうとする気もちをなくそうとしています。

でも今は、もっと続くのではと考える人が増えています。

はじめは、ロシアが短い間にウクライナを攻め落として終わると思われていました。

でも、ウクライナがすごく抵抗(ていこう)しました。

そんなウクライナに、アメリカやヨーロッパの国が戦うための武器(ぶき)を送ったりとたくさん支援(しえん)しました。

日本も、武器は送っていませんが、防弾(ぼうだん)チョッキなど戦争で兵士が身を守るための道具や、市民の生活を支える支援をしてきました。

それで、ウクライナがロシアの攻げき(こうげき)を押し返しています。

ロシアはウクライナの中の東や南にある地域に入り込んで「自分の国の土地だ」と言い始めました。

ウクライナは受け入れられないので、戦って、取られた土地を少しずつ取り戻しています。

1年がたっても、決着がついていません。

冬になって、ロシアの攻げきは、ウクライナの街(まち)をかたっぱしからこわすやり方から、電気を作る場所=発電所(はつでんしょ)などを攻める(せめる)やり方に変わりました。

寒い冬に電気やガス、暖房(だんぼう)をつかえなくすることで、ウクライナの人の戦おうとする気もちをなくそうとしています。

戦争は「1年はあたりまえにこえていくし、何年も、何十年も続く」という人もいます。

「こうすれば戦争が終わる」という、これから先への道が見えていないからです。

戦争が始まるときには、いろいろなきっかけがありますが、「終わり方」は限られています。

「こうすれば戦争が終わる」という、これから先への道が見えていないからです。

戦争が始まるときには、いろいろなきっかけがありますが、「終わり方」は限られています。

ひとつは、どちらかが国の中心まで攻めこまれ、国のトップ=指導者(しどうしゃ)が取りのぞかれて終わる場合。

もうひとつは、そこまでいかなくても、どちらかがこれ以上戦えなくなって降伏(こうふく)する場合。

第2次世界大戦の時の日本は、最後に降伏して終わったんです。

このほか、どちらかが勝つことも降伏することもないまま、武器をつかった攻げき=戦闘(せんとう)が止まるということもあります。

おたがいに前にも後ろにも進めないまま、固まってしまうのです。

もうひとつは、そこまでいかなくても、どちらかがこれ以上戦えなくなって降伏(こうふく)する場合。

第2次世界大戦の時の日本は、最後に降伏して終わったんです。

このほか、どちらかが勝つことも降伏することもないまま、武器をつかった攻げき=戦闘(せんとう)が止まるということもあります。

おたがいに前にも後ろにも進めないまま、固まってしまうのです。

今回の戦争がこのあとどうなっていくのかは、誰にもわからないのです。

いま1年近くがたって、時間がたてばたつほどかんたんにやめられない、という問題もあります。

長くなればなるほど、終わらせるのが難しくなっていきます。

〈安間解説委員〉

「戦争をやめましょう」とならない理由に、プーチン大統領(だいとうりょう)とゼレンスキー大統領が、おたがいに相手が絶対に受け入れられない目標を持っていることがあります。

いま1年近くがたって、時間がたてばたつほどかんたんにやめられない、という問題もあります。

長くなればなるほど、終わらせるのが難しくなっていきます。

〈安間解説委員〉

「戦争をやめましょう」とならない理由に、プーチン大統領(だいとうりょう)とゼレンスキー大統領が、おたがいに相手が絶対に受け入れられない目標を持っていることがあります。

プーチン大統領は、いまのゼレンスキー大統領がロシアに反対してばかりいるので、戦争というふつうならありえないやり方で、自分たちの言うことを聞くようにしたい、あるいはゼレンスキー大統領をたおして自分の思うとおりに動く人をウクライナのトップにしたいと考えているようです。

一方、ゼレンスキー大統領はウクライナのすべての土地から、ロシアを追いはらうんだと考えています。

今回の戦争より前、今から8年前に、南にある「クリミア半島」という土地をロシアにうばわれているのですが、そこからもロシアを追いはらうと言っています。

プーチン大統領をかえようということではなく、攻めこんできたロシアを追い出そうという目標。

攻めこまれた側としては当たり前ですよね。

ただおたがい、それを本当にできるかというと、かんたんではありません。

ひどい戦いが長く続くなかで、たくさんの人が亡くなりました。

そのぶん、大統領たちの責任(せきにん)も大きくなってきます。

プーチン大統領は、兵士だった息子が亡くなったお母さんたちがたくさんいるのだから、戦争が「ロシアにとって大成功だった」とならなければ、終われないと考えるでしょう。

一方、ゼレンスキー大統領はウクライナのすべての土地から、ロシアを追いはらうんだと考えています。

今回の戦争より前、今から8年前に、南にある「クリミア半島」という土地をロシアにうばわれているのですが、そこからもロシアを追いはらうと言っています。

プーチン大統領をかえようということではなく、攻めこんできたロシアを追い出そうという目標。

攻めこまれた側としては当たり前ですよね。

ただおたがい、それを本当にできるかというと、かんたんではありません。

ひどい戦いが長く続くなかで、たくさんの人が亡くなりました。

そのぶん、大統領たちの責任(せきにん)も大きくなってきます。

プーチン大統領は、兵士だった息子が亡くなったお母さんたちがたくさんいるのだから、戦争が「ロシアにとって大成功だった」とならなければ、終われないと考えるでしょう。

ゼレンスキー大統領は、ロシアが一方的に攻めてきた戦争なので、やっぱり途中であきらめたり、投げ出したりすることはできない。

いろいろな国から武器をもらったりして、なんとかロシアに勝ちたい、ロシアを追い出したいと考えています。

ウクライナの人もたくさん亡くなっているし、生活も犠牲(ぎせい)になっています。

いろいろな国から武器をもらったりして、なんとかロシアに勝ちたい、ロシアを追い出したいと考えています。

ウクライナの人もたくさん亡くなっているし、生活も犠牲(ぎせい)になっています。

どんどん国があれていく。

このままでは、ウクライナが「負けた」側になってしまう。

「外交(がいこう)」といって、国と国が話し合って、おたがいの考え方のちがいをうめながらどうすればよいか考えるやり方もあります。

でも、戦争の時は、なかなかそうなりません。

「自分が正しい」と思って最後まで戦い続けようとしています。

ですから私は、戦いはこれからも続くと考えています。

何かが起きて状況が大きく変わる、つまり、どちらが強くてどちらが弱いかがはっきりしてきたり、大統領たちがこのままではいけないと考えたら、変わるかもしれません。

でも、大統領たちは国の人たちの命や土地、歴史にも責任があり、せおっているので、それはかんたんではありません。

このままでは、ウクライナが「負けた」側になってしまう。

「外交(がいこう)」といって、国と国が話し合って、おたがいの考え方のちがいをうめながらどうすればよいか考えるやり方もあります。

でも、戦争の時は、なかなかそうなりません。

「自分が正しい」と思って最後まで戦い続けようとしています。

ですから私は、戦いはこれからも続くと考えています。

何かが起きて状況が大きく変わる、つまり、どちらが強くてどちらが弱いかがはっきりしてきたり、大統領たちがこのままではいけないと考えたら、変わるかもしれません。

でも、大統領たちは国の人たちの命や土地、歴史にも責任があり、せおっているので、それはかんたんではありません。

Q2.今もロシアはずっと攻め続けている?今のウクライナの様子を知りたいです。

<安間解説委員>

いまもロシア軍がウクライナを攻げきする戦いが続いていますし、プーチン大統領は戦いを続けようとしています。

去年の秋には、ロシアが最初にうばった土地をウクライナが取り返すようになってきました。

ウクライナが反げきする勢いに、ロシアが押し返されることが続きました。

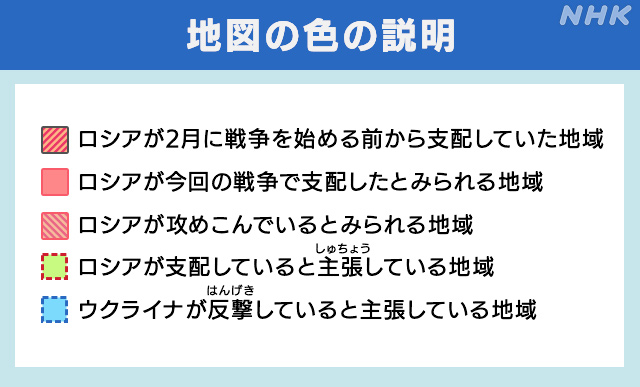

(※戦争がはじまって1か月後の去年3月の地図と今年1月の地図です。スライダー(白い線)を動かして2枚の地図をくらべてみてください)

いまもロシア軍がウクライナを攻げきする戦いが続いていますし、プーチン大統領は戦いを続けようとしています。

去年の秋には、ロシアが最初にうばった土地をウクライナが取り返すようになってきました。

ウクライナが反げきする勢いに、ロシアが押し返されることが続きました。

(※戦争がはじまって1か月後の去年3月の地図と今年1月の地図です。スライダー(白い線)を動かして2枚の地図をくらべてみてください)

この状況を変えるため、ロシアは兵士を増やそうと考えました。

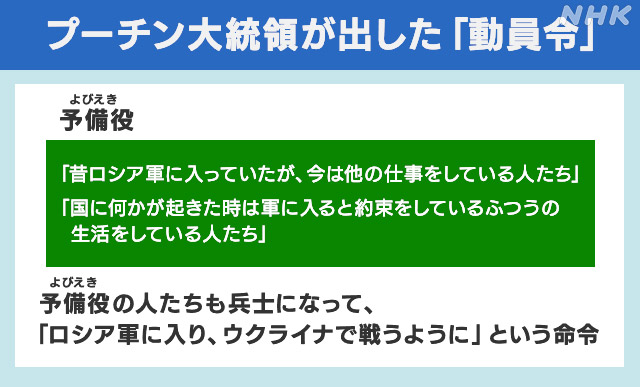

そこでプーチン大統領が去年9月に突然(とつぜん)出したのが「動員令(どういんれい)」という命令です。

そこでプーチン大統領が去年9月に突然(とつぜん)出したのが「動員令(どういんれい)」という命令です。

「むかしロシア軍に入っていたけれど、今はほかの仕事をしている人たち」、「国に何かが起きた時は軍に入ると約束をしているふつうの生活をしている人たち」のことを「予備役(よびえき)」と言います。

この「予備役」の人たちにまで、兵士になって戦うように、という命令でした。

この「予備役」の人たちにまで、兵士になって戦うように、という命令でした。

この命令で、会社やお店で働いている人などが、ほとんど兵士の経験もないままに、ロシアの軍に入ることになりました。

でも、今は冬の時期です。

ロシアの兵士はふえたけれど、寒さでいろいろな物が凍(こお)り、手袋なしでは銃(じゅう)に手がはりついてしまうような寒さで、外での戦いは難しくなっています。

でも、今は冬の時期です。

ロシアの兵士はふえたけれど、寒さでいろいろな物が凍(こお)り、手袋なしでは銃(じゅう)に手がはりついてしまうような寒さで、外での戦いは難しくなっています。

ロシアの人たちの、ウクライナでの戦いへの考え方は変わってきています。

これまでロシアの人たちは、ロシアの国の中での戦いはないので、ウクライナという「遠いところでの戦い」と思っていました。

自分たちの街が攻げきされることもほとんどないので、遠いウクライナでロシアの軍隊が戦っている、というふうに思っていたんです。

それが、動員令がはじまり、父親や兄弟など家族がウクライナに戦いにいく人が多くなってから、不安が広がりました。

これまでロシアの人たちは、ロシアの国の中での戦いはないので、ウクライナという「遠いところでの戦い」と思っていました。

自分たちの街が攻げきされることもほとんどないので、遠いウクライナでロシアの軍隊が戦っている、というふうに思っていたんです。

それが、動員令がはじまり、父親や兄弟など家族がウクライナに戦いにいく人が多くなってから、不安が広がりました。

そこで、この戦いに対するロシアの人たちの考えも変わってきているんです。

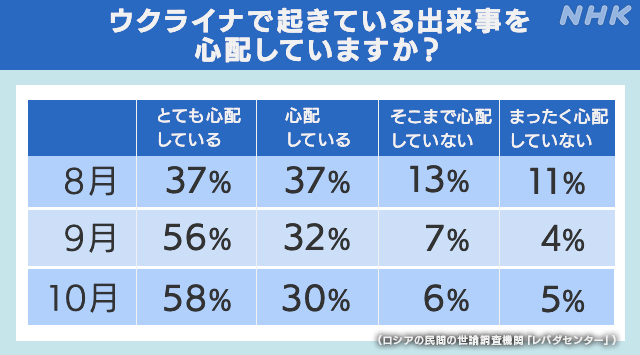

ロシアの会社が、ロシアの人たちにこの戦争についての考えを聞いた調査があります。

「ウクライナで起きている出来事を心配していますか?」という質問をしました。

ロシアの会社が、ロシアの人たちにこの戦争についての考えを聞いた調査があります。

「ウクライナで起きている出来事を心配していますか?」という質問をしました。

「とても心配している」「心配している」と答えた人は「動員令」が出る前の8月は37%と37%であわせて74%でしたが、「動員令」が出ていた9月と10月を見ると、9月は56%と32%で88%、10月は58%と30%で88%と、10ポイントあまりふえていました。

<鴨志田デスク>

戦争が長く続くと、同じ国の中でも「戦いがはげしい場所」と「そうではない場所」の違いがはっきりしてきます。

ニュースでウクライナの戦場からはなれた街がうつると、平和そうに見えることもあるかもしれません。

街の人たちの生活が、もとにもどっているように思うかもしれません。

戦争が長く続くと、同じ国の中でも「戦いがはげしい場所」と「そうではない場所」の違いがはっきりしてきます。

ニュースでウクライナの戦場からはなれた街がうつると、平和そうに見えることもあるかもしれません。

街の人たちの生活が、もとにもどっているように思うかもしれません。

でも、ふつうにくらしているように見える人たちも、たとえば家族が遠くはなれた場所で戦っていたり、「いつ自分のところにミサイルがとんでくるかわからない」という、緊張(きんちょう)した中ですごしているのです。

戦争がいつ終わるかがわかっていれば、「もうすぐ戦争が終わるから、それまでみんな何もしないでかくれていよう」ということもできるかもしれません。

でも、いつ終わるかわからない戦争では、みんな、生活のことも考えなければならなくなります。

たとえば、ロシアの攻げきが続くなかでも、新学期が来たら、子どもたちは小学校の授業を受けます。

将来はどうなるかわからないけど、いまは勉強にも集中しないといけない。

お父さんやお母さんは毎日の生活のために働いて、お金をかせがないといけない。

自分たちの力で戦争を終わらせることができないなかで、これからも生きていきたいから、心の中は不安でいっぱいでも、自分の生活をとりもどそうとするしかありません。

戦争がいつ終わるかがわかっていれば、「もうすぐ戦争が終わるから、それまでみんな何もしないでかくれていよう」ということもできるかもしれません。

でも、いつ終わるかわからない戦争では、みんな、生活のことも考えなければならなくなります。

たとえば、ロシアの攻げきが続くなかでも、新学期が来たら、子どもたちは小学校の授業を受けます。

将来はどうなるかわからないけど、いまは勉強にも集中しないといけない。

お父さんやお母さんは毎日の生活のために働いて、お金をかせがないといけない。

自分たちの力で戦争を終わらせることができないなかで、これからも生きていきたいから、心の中は不安でいっぱいでも、自分の生活をとりもどそうとするしかありません。

ひとめ見た時に平和になったように見えることがあっても、1人1人の気持ちは実はすごくつらい。

そんなことがたくさんあるんです。

ウクライナの子どもたちの親や先生たちも、今起きていることを子どもたちにどう話したらいいのか。

これからどうなると伝えればいいのか。

とても苦しんでいると思います。

そんななかで冬に入り、ロシアはいま、ウクライナの発電所などにミサイルをおとして電気を使えないようにしているのです。

1日の最低気温(さいていきおん)がマイナス10度にもなる寒いウクライナで、みなさんの生活であたりまえに使っている電気や暖房が使えなくなることを想像してみてください。

そんなことがたくさんあるんです。

ウクライナの子どもたちの親や先生たちも、今起きていることを子どもたちにどう話したらいいのか。

これからどうなると伝えればいいのか。

とても苦しんでいると思います。

そんななかで冬に入り、ロシアはいま、ウクライナの発電所などにミサイルをおとして電気を使えないようにしているのです。

1日の最低気温(さいていきおん)がマイナス10度にもなる寒いウクライナで、みなさんの生活であたりまえに使っている電気や暖房が使えなくなることを想像してみてください。

Q3.プーチン大統領は、今どんな気持ちでいるのか知りたいです。

〈安間解説委員〉

プーチン大統領の考えを理解するのはむずかしいかもしれませんが、自分がやっていることは「正義」(せいぎ)のため、つまり「正しいことだ」と思い込んでいるのだと思います。

プーチン大統領はいつも、1月1日の新年をむかえる時に国民に向けて話をします。

ことし、2023年をむかえる時は、「国を守ることは、義務(ぎむ)=やらなければいけないことで、「正義」は自分たちの方にある」という話をしました。

ロシアという国を守るためにやっている今の戦争は、自分たち、つまりロシアが正しい、というわけです。

プーチン大統領はずっとこういうことを言っていて、変わっていません。

ですから、本当に、そう思っているのだと思います。

ロシアは去年9月、攻めこんだウクライナの東と南の地域で「住んでいる人たちが希望したんだ」と一方的に説明して、4つの地域がロシアの領土(りょうど)=国の土地、になったと言いました。

この地域は、ロシアが2014年に自分の領土になったと言っているウクライナの「クリミア半島」という地域につながっています。

だからプーチン大統領は、4つの地域がほしかったのかなと思います。

4つの地域は、100年ほど前まで、皇帝(こうてい)が国をおさめていた当時のロシア(「ロシア帝国」と呼ばれて、今より広い土地がありました)の領土でした。

このためプーチン大統領は、むかしはロシアのものだった土地を「取り戻した」と言いはっています。

ほかにも、ウクライナというとなりの国が、ロシアが敵だと思っているアメリカやヨーロッパと仲よくなることもいやだし、ロシアの言うことを聞かないウクライナのゼレンスキー大統領もやめてほしいと思っています。

そのために、ウクライナに攻めこんで戦争をしてもいいのか。

ウクライナの人や、ロシアの兵士がたくさん亡くなっているけどいいのか、と思いますよね。

プーチン大統領の考えはよくわからないところはありますが、人が亡くなることよりも、はじめに説明したプーチン大統領なりの「正義」が大切だと考えているようです。

ただ、プーチン大統領の話している内容は、あまりに一方的すぎて、私たちの考え方とは大きくちがっています。

だから、「プーチン大統領の気持ちがわからない」、「言っていることがわからない」となるのだと思います。

プーチン大統領の考えを理解するのはむずかしいかもしれませんが、自分がやっていることは「正義」(せいぎ)のため、つまり「正しいことだ」と思い込んでいるのだと思います。

プーチン大統領はいつも、1月1日の新年をむかえる時に国民に向けて話をします。

ことし、2023年をむかえる時は、「国を守ることは、義務(ぎむ)=やらなければいけないことで、「正義」は自分たちの方にある」という話をしました。

ロシアという国を守るためにやっている今の戦争は、自分たち、つまりロシアが正しい、というわけです。

プーチン大統領はずっとこういうことを言っていて、変わっていません。

ですから、本当に、そう思っているのだと思います。

ロシアは去年9月、攻めこんだウクライナの東と南の地域で「住んでいる人たちが希望したんだ」と一方的に説明して、4つの地域がロシアの領土(りょうど)=国の土地、になったと言いました。

この地域は、ロシアが2014年に自分の領土になったと言っているウクライナの「クリミア半島」という地域につながっています。

だからプーチン大統領は、4つの地域がほしかったのかなと思います。

4つの地域は、100年ほど前まで、皇帝(こうてい)が国をおさめていた当時のロシア(「ロシア帝国」と呼ばれて、今より広い土地がありました)の領土でした。

このためプーチン大統領は、むかしはロシアのものだった土地を「取り戻した」と言いはっています。

ほかにも、ウクライナというとなりの国が、ロシアが敵だと思っているアメリカやヨーロッパと仲よくなることもいやだし、ロシアの言うことを聞かないウクライナのゼレンスキー大統領もやめてほしいと思っています。

そのために、ウクライナに攻めこんで戦争をしてもいいのか。

ウクライナの人や、ロシアの兵士がたくさん亡くなっているけどいいのか、と思いますよね。

プーチン大統領の考えはよくわからないところはありますが、人が亡くなることよりも、はじめに説明したプーチン大統領なりの「正義」が大切だと考えているようです。

ただ、プーチン大統領の話している内容は、あまりに一方的すぎて、私たちの考え方とは大きくちがっています。

だから、「プーチン大統領の気持ちがわからない」、「言っていることがわからない」となるのだと思います。

〈鴨志田デスク〉

プーチン大統領は、ふつう、年末にたくさんの記者を集めて長い時間をかけて質問に答えるのですが、先月(2022年12月)はそれをしませんでした。

戦争でウクライナ側からもたくさん攻げきを受けていることや、ロシアの兵士がたくさん亡くなっていることを、説明するのをさけているようです。

ただ、最近はいろいろな場所で、ちょっと戦争に勝つことがむずかしくなっていることを、ほのめかすこともあります。

戦争の理由について、これまで「ウクライナを悪者からかいほうするため」「ロシア系の人たちをすくうため」と言っていました。

でも最近は「ロシアの領土を守るため」という別の理由にいいかえようとしています。

「本当の敵はウクライナではなく、そのうしろにいるアメリカやヨーロッパだ」と、よく言うようにもなりました。

昔のロシアのトップ、皇帝の名前を出して、自分も同じようにロシアの民族のためにたたかっていると強く言ったりして、これが「正しい戦争だ」とうったえているんです。

歴史をふりかえっても、「独裁者」(どくさいしゃ)と呼ばれた、誰もさからえないくらいの力をひとりじめした人たちは、自分がすすめる戦争が国のためのものだとアピールして、だんだん自分を歴史のなかでの偉大(いだい)な人物と重ね合わせていこうとしていました。

まわりの人もこわくてきちんとしたアドバイスができなくなってしまいます。

そして、「独裁者」本人は、もっと自分の考え方にとらわれるようになるんです。

戦争が始まるまで、プーチン大統領は世界から「けんかに強い指導者」だと思われていました。

とても残酷(ざんこく)なことをすると思われるとともに、自分にとってなにが損(そん)でなにが得(とく)かを見分けられる人だと考えられてきました。

でも今は、たくさんの人が「もうロシアはもとのすがたには戻れない。プーチン大統領は取り返しのつかないまちがいをした」と考えています。

プーチン大統領本人が、本気で自分は正しいと信じているのか、それとも本当は自分がまちがったと思っているのかは、よくわかりません。

でも、少なくとも、国の中でも外でも、自分の思うようにものごとが進んでいないことにあせっているようです。

プーチン大統領は、ふつう、年末にたくさんの記者を集めて長い時間をかけて質問に答えるのですが、先月(2022年12月)はそれをしませんでした。

戦争でウクライナ側からもたくさん攻げきを受けていることや、ロシアの兵士がたくさん亡くなっていることを、説明するのをさけているようです。

ただ、最近はいろいろな場所で、ちょっと戦争に勝つことがむずかしくなっていることを、ほのめかすこともあります。

戦争の理由について、これまで「ウクライナを悪者からかいほうするため」「ロシア系の人たちをすくうため」と言っていました。

でも最近は「ロシアの領土を守るため」という別の理由にいいかえようとしています。

「本当の敵はウクライナではなく、そのうしろにいるアメリカやヨーロッパだ」と、よく言うようにもなりました。

昔のロシアのトップ、皇帝の名前を出して、自分も同じようにロシアの民族のためにたたかっていると強く言ったりして、これが「正しい戦争だ」とうったえているんです。

歴史をふりかえっても、「独裁者」(どくさいしゃ)と呼ばれた、誰もさからえないくらいの力をひとりじめした人たちは、自分がすすめる戦争が国のためのものだとアピールして、だんだん自分を歴史のなかでの偉大(いだい)な人物と重ね合わせていこうとしていました。

まわりの人もこわくてきちんとしたアドバイスができなくなってしまいます。

そして、「独裁者」本人は、もっと自分の考え方にとらわれるようになるんです。

戦争が始まるまで、プーチン大統領は世界から「けんかに強い指導者」だと思われていました。

とても残酷(ざんこく)なことをすると思われるとともに、自分にとってなにが損(そん)でなにが得(とく)かを見分けられる人だと考えられてきました。

でも今は、たくさんの人が「もうロシアはもとのすがたには戻れない。プーチン大統領は取り返しのつかないまちがいをした」と考えています。

プーチン大統領本人が、本気で自分は正しいと信じているのか、それとも本当は自分がまちがったと思っているのかは、よくわかりません。

でも、少なくとも、国の中でも外でも、自分の思うようにものごとが進んでいないことにあせっているようです。

ウクライナの子どもたちはいま

取材班がお答えします。

去年、2022年秋にウクライナの首都(しゅと)キーウでの様子を取材しました。

戦いがはげしい場所や、建物がこわされたままの学校では、子どもたちは学校には行けず、オンラインの授業になっていました。

でも、子どもたちが学校にかよって授業ができるようになった場所もありました。

去年、2022年秋にウクライナの首都(しゅと)キーウでの様子を取材しました。

戦いがはげしい場所や、建物がこわされたままの学校では、子どもたちは学校には行けず、オンラインの授業になっていました。

でも、子どもたちが学校にかよって授業ができるようになった場所もありました。

子どもたちが登校できるのは、学校の建物が無事で、ロシア軍の攻げきがあるかもしれないときには、みんなで避難(ひなん)できる「地下シェルター」がある小学校です。

学校が始まったときには、ひさしぶりに友だちに会えてよろこんでいる子どもたちがいました。

学校が始まったときには、ひさしぶりに友だちに会えてよろこんでいる子どもたちがいました。

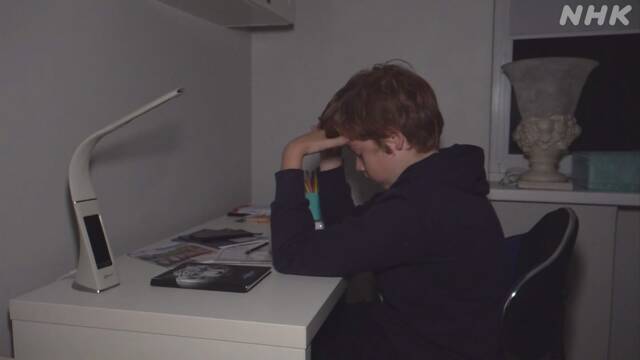

キーウの学校にかよう、12才のディミトロ君。

1週間おきに学校で対面の授業をうけています。

1週間おきに学校で対面の授業をうけています。

いまウクライナでは、ロシア軍の攻げきで電気が使えなくなる停電(ていでん)がたくさん起きていて、夕方には家のなかがまっくらになってしまいます。

宿題など勉強をするのもたいへんです。

この日もディミトロ君は、自分の部屋のあかりも勉強机のあかりもつかず、父親のスマートフォンの光で本を読んでいました。

ディミトロ君は「電気があれば、部屋もあたたかいし、勉強のためにろうそくやライトをつかう必要もないです」と話していました。

ディミトロ君のお父さんも「このようになるとは想像(そうぞう)もしませんでした。いまでも現実とは思えません」と話していました。

小学生のみなさんへのメッセージ

〈安間解説委員〉

ニュースでは、とても悲しいことやひどいことがあった時や、何かが始まった時には、大きく取り上げられます。

でも、大きな動きがなくなると、テレビや新聞、インターネットでも見なくなりますよね。

ニュースで見なくなったからといって、戦争が終わったわけではないし、今もウクライナで、そしてロシアでも、苦しい思いをしている人がいます。

戦争をこの世界からなくすのは、すごく難しいです。

けれど、遠い国で起きていることだ、僕たちは平和にくらしていて関係ないと思ってしまうと、世の中で起きていることに目をとざすことになってしまいます。

戦争がもしかしたら自分の国でも起きるかもしれないと、想像してみてほしい。

ある日とつぜん、戦争が起きたらと。

たいせつな人たちが死んでしまうかもしれない。

たくさんの人が死んで、自分たちも死ぬことになるかもしれない。

戦いに行って、誰かを死なせてしまうかもしれない。

これが、戦争です。

それはとても悲しいことだし、絶対にいやなことなはずです。

でも、大きな動きがなくなると、テレビや新聞、インターネットでも見なくなりますよね。

ニュースで見なくなったからといって、戦争が終わったわけではないし、今もウクライナで、そしてロシアでも、苦しい思いをしている人がいます。

戦争をこの世界からなくすのは、すごく難しいです。

けれど、遠い国で起きていることだ、僕たちは平和にくらしていて関係ないと思ってしまうと、世の中で起きていることに目をとざすことになってしまいます。

戦争がもしかしたら自分の国でも起きるかもしれないと、想像してみてほしい。

ある日とつぜん、戦争が起きたらと。

たいせつな人たちが死んでしまうかもしれない。

たくさんの人が死んで、自分たちも死ぬことになるかもしれない。

戦いに行って、誰かを死なせてしまうかもしれない。

これが、戦争です。

それはとても悲しいことだし、絶対にいやなことなはずです。

それから、もうひとつ。

ロシアのことを、ふつうの国として見られなくなってしまう人も多いと思います。

ロシアを取材して28年になる私も、これからいつか戦争が終わったとしても、ロシアとどう向き合っていけばいいのか、とてもむずかしいと感じています。

戦争の前とまったく同じ向き合い方はできないだろうとも思います。

ただ、あきらめてはいけないと思っています。

戦争をしないためにはどうするかを考えていくためにも、こういう戦いを起こしたロシアと向き合っていく方法を、なんとかして探していかなくてはならないのだと思っています。

ロシアのことを、ふつうの国として見られなくなってしまう人も多いと思います。

ロシアを取材して28年になる私も、これからいつか戦争が終わったとしても、ロシアとどう向き合っていけばいいのか、とてもむずかしいと感じています。

戦争の前とまったく同じ向き合い方はできないだろうとも思います。

ただ、あきらめてはいけないと思っています。

戦争をしないためにはどうするかを考えていくためにも、こういう戦いを起こしたロシアと向き合っていく方法を、なんとかして探していかなくてはならないのだと思っています。

「遠くで起きているからいいや」と思っていると、自分の身に起きてはじめて、そういう悲しさがわかるということになってしまうかもしれない。

そうならないようにどうしたらいいかということを私も考えたいし、みんなにも考えてほしいなと思います。

日本もむかし、戦争をしました。

戦争を体験したひいおじいちゃんやひいおばあちゃん、おじいちゃんやおばあちゃんたちは、戦争はいけない、と言う。

それはどうしてなのかを考えてほしいです。

ウクライナだけではなく、世界じゅうに戦争はあります。

ウクライナで戦争が始まってから、こんなことが起きて悲しすぎる、という気持ちを持ったのなら、それを忘れないでほしい。

ウクライナでの戦争はまだ終わっていません。

いつか終わったとしても、ウクライナがもとのすがたに戻るには、長い時間がかかるでしょう。

ウクライナの土地を、取り戻すことはできるかもしれません。

でも、ウクライナの人たちが戦争の前のようにくらせるようになるには時間がかかりますし、心の傷がなおるのにも長い時間がかかります。

そして、失われてしまった命は、二度と戻ってきません。

そういうことも考えながら、いま戦争のなかにいる人たちのことを思い続けてほしいなと思います。

そうならないようにどうしたらいいかということを私も考えたいし、みんなにも考えてほしいなと思います。

日本もむかし、戦争をしました。

戦争を体験したひいおじいちゃんやひいおばあちゃん、おじいちゃんやおばあちゃんたちは、戦争はいけない、と言う。

それはどうしてなのかを考えてほしいです。

ウクライナだけではなく、世界じゅうに戦争はあります。

ウクライナで戦争が始まってから、こんなことが起きて悲しすぎる、という気持ちを持ったのなら、それを忘れないでほしい。

ウクライナでの戦争はまだ終わっていません。

いつか終わったとしても、ウクライナがもとのすがたに戻るには、長い時間がかかるでしょう。

ウクライナの土地を、取り戻すことはできるかもしれません。

でも、ウクライナの人たちが戦争の前のようにくらせるようになるには時間がかかりますし、心の傷がなおるのにも長い時間がかかります。

そして、失われてしまった命は、二度と戻ってきません。

そういうことも考えながら、いま戦争のなかにいる人たちのことを思い続けてほしいなと思います。

〈鴨志田デスク〉

ニュースでウクライナのことを見なくなった、もう戦争は終わったの?という質問もありました。

はじめは、世界中が「とんでもないことになった」と大さわぎになりましたよね。

ただ、今は戦争が続くのがふつうのようになってしまって、新しいことが起きないと大きなニュースにもならなくなっているのは確かです。

こわいことですが世界は戦争に慣(な)れてしまったのです。

みんなはウクライナの戦争について学んできて、なんでこんなことが起きるんだろう?なんでウクライナの人がこんな思いをしなくちゃいけないんだろう?と思いませんでしたか。

ウクライナで育った同じくらいの子が、何も悪いことはしていないのに、つらい状況におかれている。

こういう、理くつにあわないこと、でも自分ではどうしようもないことを「不条理」(ふじょうり)といいます。

わたしたちも、そんな「不条理」なことにいつかまき込まれるかもしれません。

そういうことを、おかしいのではないか、許してもいいのか、どうすれば少しでもよい方向に変えられるのかという気持ちを、持ち続けてほしいと思います。

ニュースで見ることがすくなくなって、情報がたりなければ調べてほしいし、どうなっているんだろう、という興味(きょうみ)関心を持ち続けてほしいなと思います。

もし、大人が君たちのそういう関心をないがしろにするようなことがあったら、それには引きずられないでほしい。

はじめは、世界中が「とんでもないことになった」と大さわぎになりましたよね。

ただ、今は戦争が続くのがふつうのようになってしまって、新しいことが起きないと大きなニュースにもならなくなっているのは確かです。

こわいことですが世界は戦争に慣(な)れてしまったのです。

みんなはウクライナの戦争について学んできて、なんでこんなことが起きるんだろう?なんでウクライナの人がこんな思いをしなくちゃいけないんだろう?と思いませんでしたか。

ウクライナで育った同じくらいの子が、何も悪いことはしていないのに、つらい状況におかれている。

こういう、理くつにあわないこと、でも自分ではどうしようもないことを「不条理」(ふじょうり)といいます。

わたしたちも、そんな「不条理」なことにいつかまき込まれるかもしれません。

そういうことを、おかしいのではないか、許してもいいのか、どうすれば少しでもよい方向に変えられるのかという気持ちを、持ち続けてほしいと思います。

ニュースで見ることがすくなくなって、情報がたりなければ調べてほしいし、どうなっているんだろう、という興味(きょうみ)関心を持ち続けてほしいなと思います。

もし、大人が君たちのそういう関心をないがしろにするようなことがあったら、それには引きずられないでほしい。

この戦争は世界じゅうをまきこんでいます。

食べ物の輸入がとまり、物のねだん=物価(ぶっか)が上がっている。

戦争に直接関わっていなくても、日本をふくめ、世界の人たちの生活に影響(えいきょう)がでています。

戦争が続くことは、君たちがこれから生きていく未来の世界もおびやかすことになるかもしれません。

だからこそ、大人が関心をなくしても、君たちは関心を持ち続けてほしい。

なぜこんなことが起きているのだろう、自分にも何かできることはないのかな、とひとりひとりが考え続けることが、世の中をいい方向に変えることにつながっていくと、私は思います。

ひとりひとりは“大きな海の中の1滴(てき)の水”のように小さいかもしれませんが、みんながそういう気持ちを持つことが少しずつ世の中を変えていくし、いつかは問題を解決することもできるかもしれません。

この先みんなは大きくなって、いろんな仕事についてそれぞれの人生を送ることになると思いますが、どんな立場になってもひとりひとりがこの世界と向き合って、おかしなこと、「不条理」なことをみのがさない、無視(むし)しないという考えを持ち続けてくれたら。

そして、自分も何かしないといけないと思い続けてくれたら。

そう願っています。

食べ物の輸入がとまり、物のねだん=物価(ぶっか)が上がっている。

戦争に直接関わっていなくても、日本をふくめ、世界の人たちの生活に影響(えいきょう)がでています。

戦争が続くことは、君たちがこれから生きていく未来の世界もおびやかすことになるかもしれません。

だからこそ、大人が関心をなくしても、君たちは関心を持ち続けてほしい。

なぜこんなことが起きているのだろう、自分にも何かできることはないのかな、とひとりひとりが考え続けることが、世の中をいい方向に変えることにつながっていくと、私は思います。

ひとりひとりは“大きな海の中の1滴(てき)の水”のように小さいかもしれませんが、みんながそういう気持ちを持つことが少しずつ世の中を変えていくし、いつかは問題を解決することもできるかもしれません。

この先みんなは大きくなって、いろんな仕事についてそれぞれの人生を送ることになると思いますが、どんな立場になってもひとりひとりがこの世界と向き合って、おかしなこと、「不条理」なことをみのがさない、無視(むし)しないという考えを持ち続けてくれたら。

そして、自分も何かしないといけないと思い続けてくれたら。

そう願っています。

(取材班:ネットワーク報道部 清水阿喜子 柳澤あゆみ 福井局 國仲真一郎)

NHK for School ウクライナ特集ページ