ウニの常識が変わった! 高校生が新発見

刺身で。

すしネタで。

アツアツのごはんにのせて食べてもおいしい「ウニ」。

そんなウニを愛する高校生たちが、水中で動いている姿を観察し続けたことをきっかけに生物界の常識を覆す発見をしました!

すしネタで。

アツアツのごはんにのせて食べてもおいしい「ウニ」。

そんなウニを愛する高校生たちが、水中で動いている姿を観察し続けたことをきっかけに生物界の常識を覆す発見をしました!

移動方向は決まっていた

新発見をしたのは熊本県立済々黌高等学校の生物部の生徒たち。

いったいどんな内容なのか、顧問の田畑清霧先生にうかがいました。

田畑先生

「生徒たちが『ウニにも向きがあって決まった方向に行くよ』ということを見つけました。僕も知らなかったし、世の中の多くの人も知らなかったんで『え?本当?』って、そのデータを見せてもらうと本当にそうだねと」

「生徒たちが『ウニにも向きがあって決まった方向に行くよ』ということを見つけました。僕も知らなかったし、世の中の多くの人も知らなかったんで『え?本当?』って、そのデータを見せてもらうと本当にそうだねと」

実はウニはその形状から研究者の間では「前後がなく移動方向は決まっていない」と考えられていました。

ところが、生徒たちは2年にわたる研究の結果「ウニには方向感覚がある」ことを突き止めたんです。

ところが、生徒たちは2年にわたる研究の結果「ウニには方向感覚がある」ことを突き止めたんです。

そもそものきっかけは、水槽内のウニをタイムラプスで撮影したことでした。

映像を見て「決まった方向に動いているのでは?」と感じた生徒たち。

従来の考え方と矛盾する現実を目の当たりにし、独自の手法で実験を始めました。

映像を見て「決まった方向に動いているのでは?」と感じた生徒たち。

従来の考え方と矛盾する現実を目の当たりにし、独自の手法で実験を始めました。

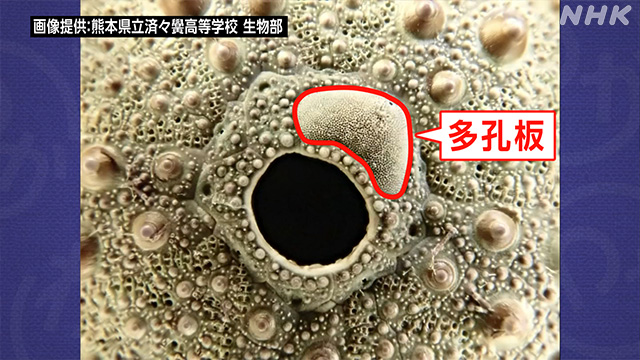

カギは多孔板に

研究をリードした満永爽太さんが着目した器官がありました。

ウニ班の班長だった満永爽太さん

「ウニの標本を見ていたら『何か膨らんでいる部分があるぞ』と気づきました。多孔板(たこうばん)という水の取り入れ口の穴です。もしかすると、この多孔板が前後の印になっているんじゃないかと思って、多孔板を基準に実験してみることにしました」

「ウニの標本を見ていたら『何か膨らんでいる部分があるぞ』と気づきました。多孔板(たこうばん)という水の取り入れ口の穴です。もしかすると、この多孔板が前後の印になっているんじゃないかと思って、多孔板を基準に実験してみることにしました」

ウニは、私たちがよく見る「身の部分」など、ほとんどの器官を複数持っていますが、多孔板は1つしかないことに着目したということです。

多孔板を生きた状態で見つけることは、とても難しいんですが…

多孔板を生きた状態で見つけることは、とても難しいんですが…

田畑先生

「満永くんが『わかるようになってきました!』と。ライトをあてなくても見るだけで表面がザラザラして質感が違います!となって、彼の眼力が上がって見えるようになったので生きている状態で観察できるようになりました」

「満永くんが『わかるようになってきました!』と。ライトをあてなくても見るだけで表面がザラザラして質感が違います!となって、彼の眼力が上がって見えるようになったので生きている状態で観察できるようになりました」

このようにして進捗していった実験。

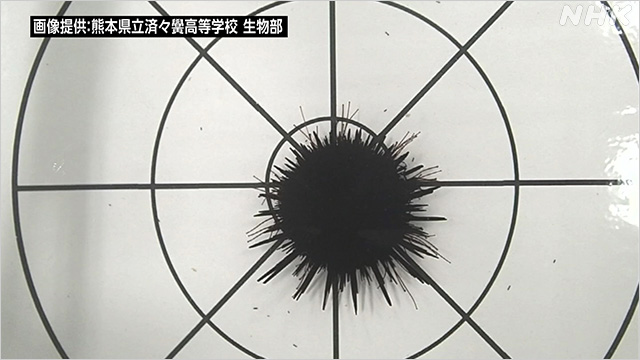

ウニの進行方向と多孔板がある方向との関係を調べる方法として、方位を示すシートを張った容器にウニを移し、殻の直径が4分の1進んだ方向を記録しました。

しかし、当初は期待とは違って、ウニは多孔板がある方向に進まず実験は難航したといいます。

今度は、過去の研究論文を調べた満永さんたち。

ウニは強い刺激を受けると一定時間、その記憶が残り刺激を受けた方向へ進む、あるいは離れるということを知りました。

この「接触記憶」がウニの行動に影響し、正確なデータが記録できないのだと気づきました。

そこで、新たに工夫した方法が…

ウニの進行方向と多孔板がある方向との関係を調べる方法として、方位を示すシートを張った容器にウニを移し、殻の直径が4分の1進んだ方向を記録しました。

しかし、当初は期待とは違って、ウニは多孔板がある方向に進まず実験は難航したといいます。

今度は、過去の研究論文を調べた満永さんたち。

ウニは強い刺激を受けると一定時間、その記憶が残り刺激を受けた方向へ進む、あるいは離れるということを知りました。

この「接触記憶」がウニの行動に影響し、正確なデータが記録できないのだと気づきました。

そこで、新たに工夫した方法が…

満永さん

「強制的に(接触記憶を)消してあげることはできないので、ペットボトルのキャップの上にウニをのせて宙に浮かせるような状態で、どこにも触れさせない状態を記憶が消えるまで保つ」

「強制的に(接触記憶を)消してあげることはできないので、ペットボトルのキャップの上にウニをのせて宙に浮かせるような状態で、どこにも触れさせない状態を記憶が消えるまで保つ」

ウニを接触記憶がない状態にして、あらためて実験。

進行方向と多孔板がある方向との関係を調べたところ、なんとムラサキウニの場合は、多孔板がある方向に進むことがわかりました!

さらに、ほかのウニでも実験を重ねた結果…

進行方向と多孔板がある方向との関係を調べたところ、なんとムラサキウニの場合は、多孔板がある方向に進むことがわかりました!

さらに、ほかのウニでも実験を重ねた結果…

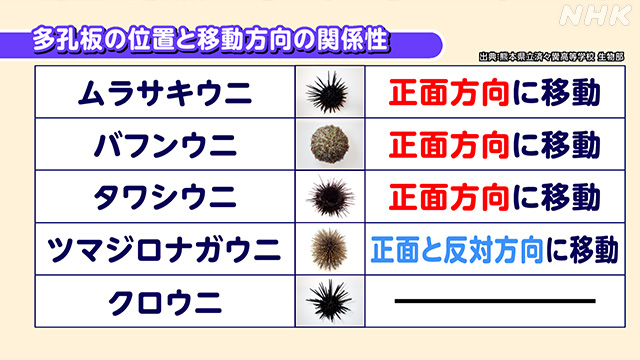

5種類中ムラサキウニなど3種類が、多孔板の正面方向に進みました。

1種類は多孔板の正面と反対方向に進みました。

1種類は多孔板の正面と反対方向に進みました。

常識を変えた発見

つまり、ウニは多孔板を基準に移動方向を決めていることがわかったんです。

「ウニは決まった方向に移動しない」という常識を覆した大発見は、権威ある日本学生科学賞で「入選」。海洋研究の全国大会では「最優秀賞」を受賞しました。

満永さん

「世界で初めて実験の結果を見るのは僕ですから、やっぱり初めて人類で僕が知っているというのはとても楽しかったです。先生にそれを報告すると先生も楽しそうだったのでやっぱりうれしかったです」

「世界で初めて実験の結果を見るのは僕ですから、やっぱり初めて人類で僕が知っているというのはとても楽しかったです。先生にそれを報告すると先生も楽しそうだったのでやっぱりうれしかったです」

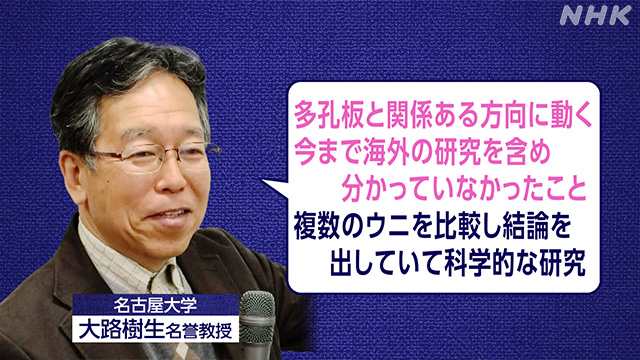

海洋生物学の専門家で名古屋大学の大路樹生名誉教授は「ウニの行動の観察から、多孔板と関係がある方向に動くということは今まで海外の研究を含めて分かっていなかった。それを、どのウニでどの程度起きるのか結論を導いているところも科学的な研究としてすばらしい」と評価していました。

最後にウニに関する入試問題を紹介します。

最後にウニに関する入試問題を紹介します。

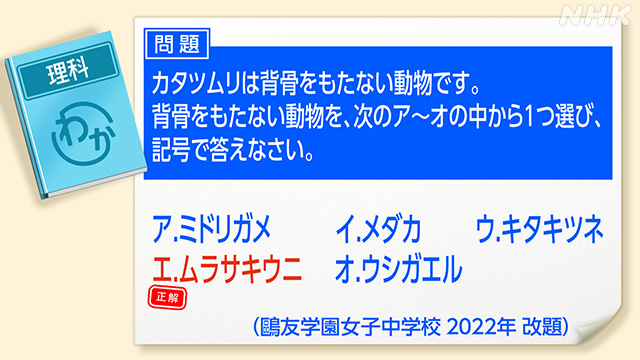

問題

カタツムリは背骨を持たない動物です。背骨を持たない動物を、次のア~オの中から選び、記号で答えなさい。

ア.ミドリガメ

イ.メダカ

ウ.キタキツネ

エ.ムラサキウニ (正解)

オ.ウシガエル

(鴎友学園女子中学校 2022年 理科 改題)

カタツムリは背骨を持たない動物です。背骨を持たない動物を、次のア~オの中から選び、記号で答えなさい。

ア.ミドリガメ

イ.メダカ

ウ.キタキツネ

エ.ムラサキウニ (正解)

オ.ウシガエル

(鴎友学園女子中学校 2022年 理科 改題)

「週刊まるわかりニュース」(日曜日午前8時25分放送)の「ミガケ、好奇心!」では、毎週、入学試験で出された時事問題などを題材にニュースを掘り下げます。

「なぜ?」、実は知りたい「そもそも」を一緒に考えていきましょう。

コーナーのホームページでは、これまでのおさらいもできます。

下のリンクからぜひご覧ください。

「なぜ?」、実は知りたい「そもそも」を一緒に考えていきましょう。

コーナーのホームページでは、これまでのおさらいもできます。

下のリンクからぜひご覧ください。