スティーブ・ジョブズの壺(つぼ)

iPhoneやマッキントッシュなど、革命的な製品を次々と生み出したスティーブ・ジョブズの「美の原点」に、彼が10代の頃に親友の家で目にした日本の美術品「新版画」があったことは、去年7月のWEB特集で紹介した。

その後、ジョブズの日本での足跡をさらに取材すると、彼が焼き物に大変な興味を持ち、ギャラリーや窯元をよく訪れていたことが分かった。

ジョブズは、焼き物から何を感じ取っていたのか、どんな影響を受けていたのか。

(国際放送局WorldNews部 佐伯健太郎)

その後、ジョブズの日本での足跡をさらに取材すると、彼が焼き物に大変な興味を持ち、ギャラリーや窯元をよく訪れていたことが分かった。

ジョブズは、焼き物から何を感じ取っていたのか、どんな影響を受けていたのか。

(国際放送局WorldNews部 佐伯健太郎)

“コレとコレとアレ”

定休日の画廊のブラインドの隙間から、内部をうかがう4つの目…。

1996年4月10日、水曜日の昼下がり。

京都の昔ながらの静かなたたずまいが残る東山区の骨とう街。

たまたま2階の住まいから降りてきた店の人が外国人の男女に気付き、中に招き入れた。

すると、男性は入ってくるなり「コレとコレとアレ」と、いきなり3点の焼き物を指さした。

1996年4月10日、水曜日の昼下がり。

京都の昔ながらの静かなたたずまいが残る東山区の骨とう街。

たまたま2階の住まいから降りてきた店の人が外国人の男女に気付き、中に招き入れた。

すると、男性は入ってくるなり「コレとコレとアレ」と、いきなり3点の焼き物を指さした。

この男性こそ、スティーブ・ジョブズだった。

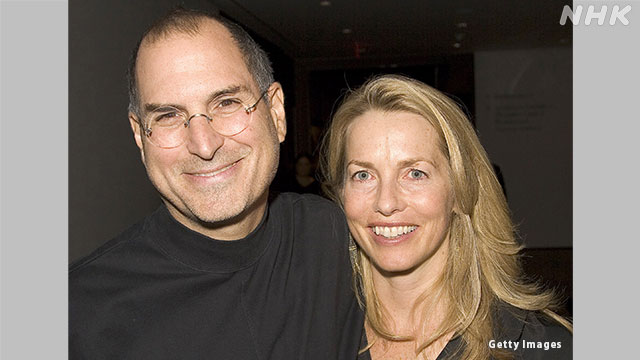

店の人は「若い2人は白のTシャツにジーンズ姿で、奥さんがとてもきれいでした」と話す。

ジョブズは「僕は何回も京都に来たことがあるけど、妻は初めて」と話していた。

当時のジョブズは、映画「トイ・ストーリー」を大ヒットさせた勢いに乗って、10年余り前に追放された古巣アップルへの復帰に向けて動いていた。

店の人は「若い2人は白のTシャツにジーンズ姿で、奥さんがとてもきれいでした」と話す。

ジョブズは「僕は何回も京都に来たことがあるけど、妻は初めて」と話していた。

当時のジョブズは、映画「トイ・ストーリー」を大ヒットさせた勢いに乗って、10年余り前に追放された古巣アップルへの復帰に向けて動いていた。

ジョブズはクレジットカードで支払おうとしたが、当時、この画廊では取り扱っていなかった。

店では男性がどんな人物なのか、宿泊先を聞いてから信用した。

宿泊先は、京都で最も由緒ある旅館の一つ、「俵屋旅館」だった。

ジョブズは店からアメリカに電話をかけ、料金は翌日振り込まれた。

画廊から宿泊先までは歩いて15分ほど。ジョブズはそれから2日間続けて訪れた。

実は、ジョブズは前の週の4月6日にも、京都市内の別のギャラリーを訪れていた。

店では男性がどんな人物なのか、宿泊先を聞いてから信用した。

宿泊先は、京都で最も由緒ある旅館の一つ、「俵屋旅館」だった。

ジョブズは店からアメリカに電話をかけ、料金は翌日振り込まれた。

画廊から宿泊先までは歩いて15分ほど。ジョブズはそれから2日間続けて訪れた。

実は、ジョブズは前の週の4月6日にも、京都市内の別のギャラリーを訪れていた。

食い入るような目で質問攻め

そのギャラリーでは、個展が始まろうとしていた。

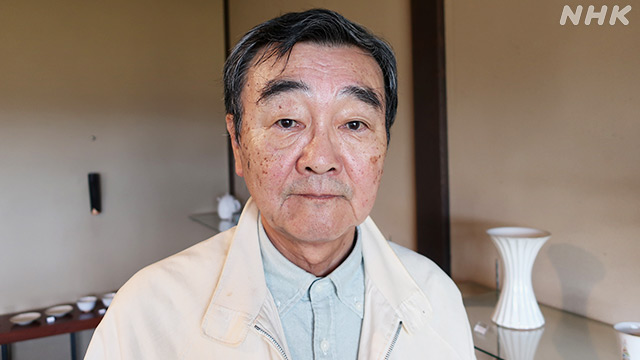

作者は、富山県で400年余り続く「越中瀬戸焼」を作る釋永由紀夫さん。

その精緻な作風で茶道の世界などで根強い支持を受け、この日が京都で初めて開く個展の初日だった。

作者は、富山県で400年余り続く「越中瀬戸焼」を作る釋永由紀夫さん。

その精緻な作風で茶道の世界などで根強い支持を受け、この日が京都で初めて開く個展の初日だった。

外を見ると、外国人のカップルが午前10時のオープン前から待っていたため、釋永さんは30分ほど繰り上げて2人を中に入れた。

展示作品は、茶わん、水差し、花入れなど約70点。

2人は、気になる作品を両手で包み込むようにして持ち、感触をたしかめていた。

釋永さんはその手つきや表情に特別なものを感じた。

展示作品は、茶わん、水差し、花入れなど約70点。

2人は、気になる作品を両手で包み込むようにして持ち、感触をたしかめていた。

釋永さんはその手つきや表情に特別なものを感じた。

釋永由紀夫さん

「見ているだけじゃ納得できなくてさわるんです。土のあたたかさとかやわらかさ。そういう触覚でしか味わえないようなところを大事にしているようでした。ものを慈しんでいる感じ」

「見ているだけじゃ納得できなくてさわるんです。土のあたたかさとかやわらかさ。そういう触覚でしか味わえないようなところを大事にしているようでした。ものを慈しんでいる感じ」

ジョブズは釋永さんに聞きたいことがあるようで、そわそわしていた。

釋永さんは、届けられた花や訪れた知り合いへの対応が落ち着くと、ジョブズにつかまった。

彼は土に興味があった。

最初の質問が釋永さんの芸術家魂に触れた。

「この土はどこで買えるのか?」

釋永さんは、届けられた花や訪れた知り合いへの対応が落ち着くと、ジョブズにつかまった。

彼は土に興味があった。

最初の質問が釋永さんの芸術家魂に触れた。

「この土はどこで買えるのか?」

釋永さんは、「土は工房近くの里山でとれる特別な白い粘土で、自分で掘っている。作品に合わせて土をつくり分け、目的に合わせて窯で焼く。作品ごとに表情は違うが、ベースは白い土だ」と答えた。

この土は粒子が細かく、1300度という高温で焼き上げると、もとの粘土の滑らかさを感じさせる心地よい肌触りが生まれるという。

釋永さんが、土がどれだけ大事かを説明すると、ジョブズは「土を掘っている様子や窯も見たい」と言い出し、いまにも富山まで飛んでいってしまうような勢いで、英語を話せない釋永さんを質問攻めにした。

「何度で焼くんだ?」

「どうやって土を見つけるんだ?」

「土は山のどの辺でとれるんだ?」

手ぶり身ぶりを交えて答えていた釋永さん、最後は紙に山の絵をかいて説明していた。

専門的な質問が続くので、同業者かと思うほどだった。

ジョブズは、釋永さんの目を真正面から食い入るようにして質問を続け、やり取りは1時間以上も続いた。

釋永さんは「土が窯の炎で変化して焼き物になることに、尋常でない関心を持っていた」と話す。

この土は粒子が細かく、1300度という高温で焼き上げると、もとの粘土の滑らかさを感じさせる心地よい肌触りが生まれるという。

釋永さんが、土がどれだけ大事かを説明すると、ジョブズは「土を掘っている様子や窯も見たい」と言い出し、いまにも富山まで飛んでいってしまうような勢いで、英語を話せない釋永さんを質問攻めにした。

「何度で焼くんだ?」

「どうやって土を見つけるんだ?」

「土は山のどの辺でとれるんだ?」

手ぶり身ぶりを交えて答えていた釋永さん、最後は紙に山の絵をかいて説明していた。

専門的な質問が続くので、同業者かと思うほどだった。

ジョブズは、釋永さんの目を真正面から食い入るようにして質問を続け、やり取りは1時間以上も続いた。

釋永さんは「土が窯の炎で変化して焼き物になることに、尋常でない関心を持っていた」と話す。

“皿の角を丸くしてくれ”

ジョブズは3日間続けてギャラリーに現れた。

最後の日、黒い茶わんを手に「これがほしい」と言ってきた。

バランスよくできた、釋永さんお気に入りの作品だった。

ジョブズは、茶わん、花入れ、コーヒーカップなど、いずれもオーソドックスな7、8点を購入した。

最後の日、黒い茶わんを手に「これがほしい」と言ってきた。

バランスよくできた、釋永さんお気に入りの作品だった。

ジョブズは、茶わん、花入れ、コーヒーカップなど、いずれもオーソドックスな7、8点を購入した。

そのうえでジョブズは「自分のために作品をつくってほしい」と頼んできた。

四角い皿の前へ行き「もう少し小さいものを作ってほしい」と言った。

これぐらいと手で示したので、釋永さんが物差しで測ると22センチだった。

さらに「半分は釉薬(=うわぐすり)で黒く、もう半分は土のまま焼いてほしい。そして、黒と土との間には変化もほしい」と注文した。

そしてジョブズが加えた皿のデザインが「角を丸くしてくれ」だった。

釋永さんが紙に皿をかいて角を丸くすると、ジョブズはそのボールペンを持って「もっと大胆に丸くしてほしい」と、さらに丸みのあるカーブを書き込んだ。

四角い皿の前へ行き「もう少し小さいものを作ってほしい」と言った。

これぐらいと手で示したので、釋永さんが物差しで測ると22センチだった。

さらに「半分は釉薬(=うわぐすり)で黒く、もう半分は土のまま焼いてほしい。そして、黒と土との間には変化もほしい」と注文した。

そしてジョブズが加えた皿のデザインが「角を丸くしてくれ」だった。

釋永さんが紙に皿をかいて角を丸くすると、ジョブズはそのボールペンを持って「もっと大胆に丸くしてほしい」と、さらに丸みのあるカーブを書き込んだ。

角を丸くするという注文について、釋永さんはジョブズのセンスを評価している。

釋永由紀夫さん

「角がなで肩になっていたり、ゆるやかなカーブがあったりすると、手の平で覆いやすくなり、どうしても丸さを手の内で確かめたくなりますよね。チャーミングだと思います」

「角がなで肩になっていたり、ゆるやかなカーブがあったりすると、手の平で覆いやすくなり、どうしても丸さを手の内で確かめたくなりますよね。チャーミングだと思います」

一連の注文には、ジョブズの焼き物についてのセンスが出ている。

ジョブズは釉薬をかけずに土を焼き上げる「焼き締め」が好みだった。

花入れについては「日本の伝統的スタイルで、シンプルな線にしてほしい。首にラインを入れ、そこまでは釉薬にしてほしい。土が赤く焼けてザラザラした質感が好きなので、残り半分は釉薬をかけないでくれ」

茶わんは「内側は黒の釉薬を使ってほしい」

ジョブズは黒が好みだった。

ジョブズは釉薬をかけずに土を焼き上げる「焼き締め」が好みだった。

花入れについては「日本の伝統的スタイルで、シンプルな線にしてほしい。首にラインを入れ、そこまでは釉薬にしてほしい。土が赤く焼けてザラザラした質感が好きなので、残り半分は釉薬をかけないでくれ」

茶わんは「内側は黒の釉薬を使ってほしい」

ジョブズは黒が好みだった。

このときジョブズが初めて自己紹介をした。

釋永さんに映画「トイ・ストーリー」の本をプレゼントして「私がプロデュースした」と述べた。

映画は日本でも前の月から公開されていた。

ところが、その映画を知らなかった釋永さんは「ありがとう」と述べただけで、本を脇に置いてしまった。

するとジョブズはにわかに機嫌が悪くなり、“ちょっとちょっと、ちゃんと見てよ”とでも言いたそうに釋永さんに本を持たせ、

“この映画を知らないわけがないだろう?”という感じで、みずから本のページをめくっていった。

ジョブズが「どうだ?」と聞くので、釋永さんがしかたなく「あなた、この主人公に似ていますね」と答えると、ようやく納得したようだった。

釋永さんに映画「トイ・ストーリー」の本をプレゼントして「私がプロデュースした」と述べた。

映画は日本でも前の月から公開されていた。

ところが、その映画を知らなかった釋永さんは「ありがとう」と述べただけで、本を脇に置いてしまった。

するとジョブズはにわかに機嫌が悪くなり、“ちょっとちょっと、ちゃんと見てよ”とでも言いたそうに釋永さんに本を持たせ、

“この映画を知らないわけがないだろう?”という感じで、みずから本のページをめくっていった。

ジョブズが「どうだ?」と聞くので、釋永さんがしかたなく「あなた、この主人公に似ていますね」と答えると、ようやく納得したようだった。

その後10年間、ジョブズは釋永さんに4回注文をした。

それほど釋永さんの作品にほれていた。

それほど釋永さんの作品にほれていた。

釋永由紀夫さん

「ジョブズさんは、土から何か感化を受けたんじゃないかと思います。自然の中から生まれてきた土の持っている力というか、魅力というか、そういったものにすごく敏感で、素直な方だったんだろうと思います」

「ジョブズさんは、土から何か感化を受けたんじゃないかと思います。自然の中から生まれてきた土の持っている力というか、魅力というか、そういったものにすごく敏感で、素直な方だったんだろうと思います」

デザインとの共鳴

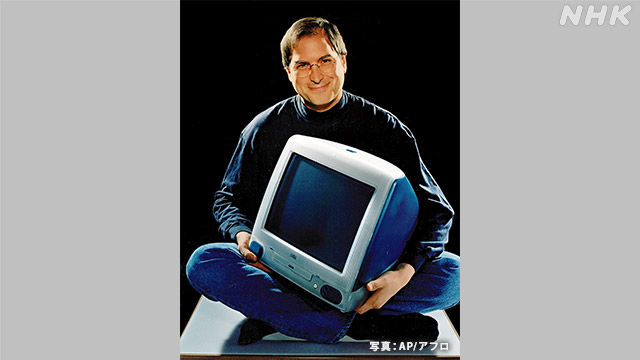

「角を丸くしてくれ」というジョブズのこだわりは、コンピューターのデザインと共鳴していた。

釋永さんと出会った1996年の12月、ジョブズは11年ぶりにアップルに復帰した。

釋永さんと出会った1996年の12月、ジョブズは11年ぶりにアップルに復帰した。

傾いていた経営を立て直そうと、ごく少数のチームを編成して、ジョブズ主導で開発したのが、パーソナルコンピューターの歴史を一変させたiMacだった。

曲線を多用した遊び心にあふれ、思わず触りたくなるような親しみやすいデザインだ。

iMacは世界的に大ヒットしてアップル史上最高の売れ行きとなり、カリスマ経営者ジョブズの復活を世界に知らしめた。

曲線を多用した遊び心にあふれ、思わず触りたくなるような親しみやすいデザインだ。

iMacは世界的に大ヒットしてアップル史上最高の売れ行きとなり、カリスマ経営者ジョブズの復活を世界に知らしめた。

iMacについて、アップルジャパンの元幹部は、誰もが抱き込むようにしてなで回していた姿が印象的だったという。

その勢いに乗って、1999年2月、日本でもジョブズ復帰後、初めての講演が行われ、6000人を超えるファンが会場に詰めかけた。

ところが、このとき、ジョブズの頭の中を埋め尽くしていたのは、もしかしたら、焼き物のことだったかもしれない。

ところが、このとき、ジョブズの頭の中を埋め尽くしていたのは、もしかしたら、焼き物のことだったかもしれない。

壺(つぼ)から得たインスピレーション

このとき来日したジョブズを東京で案内したという人物を見つけた。

当時、日本の英字紙で陶磁器のコラムを担当していたアメリカ出身のロバート・イエリンさん。

当時、日本の英字紙で陶磁器のコラムを担当していたアメリカ出身のロバート・イエリンさん。

ある日、アップルから「ジョブズに焼き物のギャラリーを案内して回ることはできるか?」という電話を受けた。

イエリンさんが快諾すると、次に担当者が伝えてきたのは、ジョブズの“トリセツ”(取り扱い説明書)だった。

イエリンさんは「ジョブズはまるで大統領のように扱われていた」と言い、“トリセツ”の一部を教えてくれた。

・ジョブズはタバコを吸わないので、喫煙者を近づけないでほしい。

・不快な言葉やわいせつな言葉を使わない。

・人混みに近づけない。

しかし、実際のジョブズは、落ち着いた“スーパー・ナイスガイ”だったという。

イエリンさんによると、当日のジョブズは、「お菓子屋さんにいる子どものように喜んでいた」。

ジョブズは「焼き物は京都に行ったときに古美術店で触れて以来好きになった」と話していた。

イエリンさんが案内したのは3か所。

日本橋にある老舗の古美術店「壷中居」(こちゅうきょ)、渋谷にある近現代の作家が中心の「黒田陶苑」、そして個人の収集家だ。

ジョブズが最も興味を持ったのが、16世紀ごろの信楽焼独特の壷、「蹲」(うずくまる)だった。

人がしゃがみ込んだ姿のように見える形から、そう名付けられたという。

背が低く、愛きょうのあるずんぐりした力強い姿が魅力だ。

イエリンさんが快諾すると、次に担当者が伝えてきたのは、ジョブズの“トリセツ”(取り扱い説明書)だった。

イエリンさんは「ジョブズはまるで大統領のように扱われていた」と言い、“トリセツ”の一部を教えてくれた。

・ジョブズはタバコを吸わないので、喫煙者を近づけないでほしい。

・不快な言葉やわいせつな言葉を使わない。

・人混みに近づけない。

しかし、実際のジョブズは、落ち着いた“スーパー・ナイスガイ”だったという。

イエリンさんによると、当日のジョブズは、「お菓子屋さんにいる子どものように喜んでいた」。

ジョブズは「焼き物は京都に行ったときに古美術店で触れて以来好きになった」と話していた。

イエリンさんが案内したのは3か所。

日本橋にある老舗の古美術店「壷中居」(こちゅうきょ)、渋谷にある近現代の作家が中心の「黒田陶苑」、そして個人の収集家だ。

ジョブズが最も興味を持ったのが、16世紀ごろの信楽焼独特の壷、「蹲」(うずくまる)だった。

人がしゃがみ込んだ姿のように見える形から、そう名付けられたという。

背が低く、愛きょうのあるずんぐりした力強い姿が魅力だ。

「蹲」を手に取ったジョブズは、回転させて見たり、なだらかなカーブをなでたり、土肌をさわったりしながら、「Oh、Oh...OK」と、思わず口から出ていた。

ジョブズは「蹲」の肩のカーブにとても愛着を感じていた。

イエリンさんに「とても自然だ。目にとても優しく、なだらかで、ロマンチックだ。肩をなでているような感じだ」と述べ、「自分の製品にも『蹲』の肩のような感じを持たせたい」と話した。

イエリンさんは「ジョブズは信楽焼の壷を見て、モノ作りのヒントを得ていたと思う」と話す。

ジョブズは、日本の焼き物に見出した曲線の美しさを製品に取り入れ、彼なりの美を表現していたのだ。

この日、壷を堪能したジョブズは、何度も「sublime」(神々しい)という言葉を口にした。

壷に、人知を超えた何かを感じていたのかもしれない。

この日、イエリンさんにはこんなことも吐露していた。

「新版画の川瀬巴水(かわせはすい)が好きだ。作品の色合いや、光と暗さがいい」

「谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』は素晴らしい」

ホテルに着いたときには、予定を大幅に上回る5時間がたっていた。

ジョブズはよほどうれしかったのだろう。

後日、イエリンさんにアップルの担当者から、「あれほどハッピーなジョブズの顔を見たのは初めてだった」と連絡があった。

イエリンさんに「とても自然だ。目にとても優しく、なだらかで、ロマンチックだ。肩をなでているような感じだ」と述べ、「自分の製品にも『蹲』の肩のような感じを持たせたい」と話した。

イエリンさんは「ジョブズは信楽焼の壷を見て、モノ作りのヒントを得ていたと思う」と話す。

ジョブズは、日本の焼き物に見出した曲線の美しさを製品に取り入れ、彼なりの美を表現していたのだ。

この日、壷を堪能したジョブズは、何度も「sublime」(神々しい)という言葉を口にした。

壷に、人知を超えた何かを感じていたのかもしれない。

この日、イエリンさんにはこんなことも吐露していた。

「新版画の川瀬巴水(かわせはすい)が好きだ。作品の色合いや、光と暗さがいい」

「谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』は素晴らしい」

ホテルに着いたときには、予定を大幅に上回る5時間がたっていた。

ジョブズはよほどうれしかったのだろう。

後日、イエリンさんにアップルの担当者から、「あれほどハッピーなジョブズの顔を見たのは初めてだった」と連絡があった。

“灰かぶりの茶わんはないか?”

その後も、ジョブズは2011年10月に56歳で亡くなる直前まで、焼き物に愛着を持ち続けた。

2010年7月、妻と娘と3人で最後となる京都旅行のあいだ、ジョブズは京都から車で1時間ほどの信楽焼の町、滋賀県甲賀市を訪れた。

訪ねたのは、信楽焼の人気作家、五代目・高橋楽斎(らくさい)さんだった。

江戸時代から続く高橋家の伝統的な信楽焼の技術を受け継いだ名人だ。

2010年7月、妻と娘と3人で最後となる京都旅行のあいだ、ジョブズは京都から車で1時間ほどの信楽焼の町、滋賀県甲賀市を訪れた。

訪ねたのは、信楽焼の人気作家、五代目・高橋楽斎(らくさい)さんだった。

江戸時代から続く高橋家の伝統的な信楽焼の技術を受け継いだ名人だ。

楽斎さんが呼ばれて玄関から外に出ると、ジョブズが棚にあった茶わんを手に取って「灰かぶりの茶わんはないか」と聞いてきた。

楽斎さんは「いきなりそういう質問をされたので、焼き物の好きな方やなという感じがしました」と話す。

「灰かぶり」というのは、窯の中で燃えた薪の灰が器に偶然かかり、それが溶けてガラスのような表面になる現象だ。

窯の中の予測できない変化で生じた器の色合いや模様は“景色”と呼ばれて、焼き物の味わいのポイントとなり、価値が高い。

器を窯に入れたら、出すまではどんな“景色”になるか分からない。

名人の楽斎さんが「神まかせ」と話すほどだ。

楽斎さんは「いきなりそういう質問をされたので、焼き物の好きな方やなという感じがしました」と話す。

「灰かぶり」というのは、窯の中で燃えた薪の灰が器に偶然かかり、それが溶けてガラスのような表面になる現象だ。

窯の中の予測できない変化で生じた器の色合いや模様は“景色”と呼ばれて、焼き物の味わいのポイントとなり、価値が高い。

器を窯に入れたら、出すまではどんな“景色”になるか分からない。

名人の楽斎さんが「神まかせ」と話すほどだ。

楽斎さんは「窯に入れてすべてがうまく焼けるようなことはないんです。その中から一、二点いいものができたら、それこそ飛び上がるぐらいうれしいんです」と話す。

「灰かぶり」には正解がない。

素人がその良し悪しを見分けるのも難しい。

しかし、楽斎さんは、ジョブズは「灰かぶり」の良さをしっかりと見極めていたと言う。

ジョブズは、楽斎さんの作品を丁寧に見たあと、応接室のテーブルに選んだ5点を並べた。

大鉢、花入れ、食器、2点の鉢だった。

このうちの大鉢は、焼けた灰がたっぷりかかり、それまで楽斎さんが焼いた中で一番いいと感じていた自信作だった。

「灰かぶり」には正解がない。

素人がその良し悪しを見分けるのも難しい。

しかし、楽斎さんは、ジョブズは「灰かぶり」の良さをしっかりと見極めていたと言う。

ジョブズは、楽斎さんの作品を丁寧に見たあと、応接室のテーブルに選んだ5点を並べた。

大鉢、花入れ、食器、2点の鉢だった。

このうちの大鉢は、焼けた灰がたっぷりかかり、それまで楽斎さんが焼いた中で一番いいと感じていた自信作だった。

楽斎さんは、帰る直前のジョブズに話しかけられた。

彼が真剣なまなざしで話し続けるので、楽斎さんはなにか大切なことを言われているのだろうと思い、言葉を聞き取ろうとしたが分からなかった。

ただ、最後に、大きな声で言われた“Good!”という単語だけは聞き取れた。

彼が真剣なまなざしで話し続けるので、楽斎さんはなにか大切なことを言われているのだろうと思い、言葉を聞き取ろうとしたが分からなかった。

ただ、最後に、大きな声で言われた“Good!”という単語だけは聞き取れた。

高橋楽斎さん

「あの言葉が自分の作品への評価かなと思い、いまも自分への励ましとしています。ジョブズさんが自分の一番いい作品を選んでくれてうれしかったし、ジョブズさんは焼き物のことをよくわかった、本当に好きな方やなというふうに思っています」

「あの言葉が自分の作品への評価かなと思い、いまも自分への励ましとしています。ジョブズさんが自分の一番いい作品を選んでくれてうれしかったし、ジョブズさんは焼き物のことをよくわかった、本当に好きな方やなというふうに思っています」

骨とう好きの世界では「日本人は信楽と李朝で死ねる」という言葉がある。

究極の焼き物は、質素な信楽焼か李朝の白磁だという意味だ。

それは、ジョブズがモノづくりの信条とした“シンプルさ”と直結している。

当時のジョブズは、この境地にまで達していたのかもしれない。

ジョブズを案内したハイヤーの運転手によると、京都に戻るジョブズは、来るとき以上にニコニコしていた。

運転手も「勧め甲斐があったな」と喜んでいたそうだ。

ジョブズは、楽斎さんの信楽焼を見た1年余りあとに亡くなった。

究極の焼き物は、質素な信楽焼か李朝の白磁だという意味だ。

それは、ジョブズがモノづくりの信条とした“シンプルさ”と直結している。

当時のジョブズは、この境地にまで達していたのかもしれない。

ジョブズを案内したハイヤーの運転手によると、京都に戻るジョブズは、来るとき以上にニコニコしていた。

運転手も「勧め甲斐があったな」と喜んでいたそうだ。

ジョブズは、楽斎さんの信楽焼を見た1年余りあとに亡くなった。

興味尽きないジョブズの審美眼

ジョブズは、自身の感性で焼き物の本質に迫り、それは、陶芸家の自信作も見極められるほど深い理解へとつながった。

ジョブズは2001年3月に放送されたNHKの番組でのインタビューで次のように話している。

「私たちが常に感じているのは、アップルは技術と人間性との交差点でありたいということなのです。音楽、映画、写真、こうした人々がやりたいと思うことを、より豊かな形で表現できるようにしたいのです」

ジョブズは2001年3月に放送されたNHKの番組でのインタビューで次のように話している。

「私たちが常に感じているのは、アップルは技術と人間性との交差点でありたいということなのです。音楽、映画、写真、こうした人々がやりたいと思うことを、より豊かな形で表現できるようにしたいのです」

ジョブズが目指したものは、人の手になじむテクノロジーだ。

手触りが良くて扱いやすく、親しみが感じられるもの。

それは、ジョブズが壷を持ったときの感覚と一致していたのではないか。

ジョブズは自身の審美眼で日本文化に注目し、製品のデザインに取り込んだ。

ジョブズの日本での足跡を取材すると、身の回りにある文化のすばらしさを改めて思い起こすよう、彼が私たちに問いかけているように思えるのだ。

ジョブズの死去から10年余り。

世界の人々をいまも魅了する、彼が創造した斬新なデザインの原点にあるものは何か。興味は尽きない。

手触りが良くて扱いやすく、親しみが感じられるもの。

それは、ジョブズが壷を持ったときの感覚と一致していたのではないか。

ジョブズは自身の審美眼で日本文化に注目し、製品のデザインに取り込んだ。

ジョブズの日本での足跡を取材すると、身の回りにある文化のすばらしさを改めて思い起こすよう、彼が私たちに問いかけているように思えるのだ。

ジョブズの死去から10年余り。

世界の人々をいまも魅了する、彼が創造した斬新なデザインの原点にあるものは何か。興味は尽きない。

国際放送局World News部記者

佐伯健太郎

1987年入局。秋田放送局、マニラ支局長、八戸支局、水戸放送局などを経て現職

佐伯健太郎

1987年入局。秋田放送局、マニラ支局長、八戸支局、水戸放送局などを経て現職

佐伯記者が取材したスティーブ・ジョブズの特集はこちら

スティーブ・ジョブズ in 京都

スティーブ・ジョブズ 「美」の原点