“薬不足”「いつまで続くの?」薬が変わって体調不良…なぜ?

1年以上続く、全国的な医薬品の供給不足。

いつもの薬がなくてやむを得ず別の薬を処方され、2度3度薬が変わったという人がいます。

中には薬が変わった後に体の不調を訴える人もいて、入院するなど深刻なケースもあることがわかりました。

(「薬がない!?」取材班 田中ふみ 吉田菜穂 村堀等)

いつもの薬がなくてやむを得ず別の薬を処方され、2度3度薬が変わったという人がいます。

中には薬が変わった後に体の不調を訴える人もいて、入院するなど深刻なケースもあることがわかりました。

(「薬がない!?」取材班 田中ふみ 吉田菜穂 村堀等)

相次ぐ変更

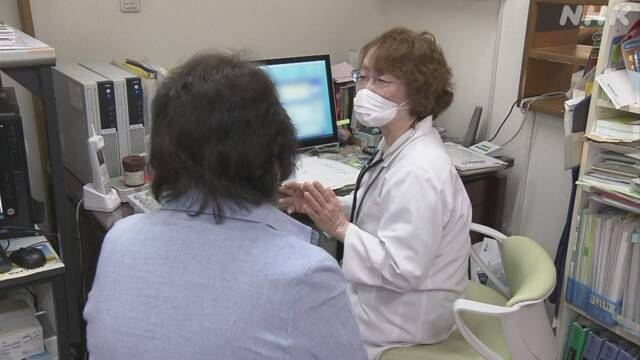

4月下旬、大阪にある内科クリニックに伺うと、薬が変わったことに戸惑う患者に相次いで出会いました。

患者「前飲んでた錠剤は?」

医師「前のはね、まだ手に入らないのよ」

医師「前のはね、まだ手に入らないのよ」

70代の女性患者は、長年飲んでいた逆流性食道炎のジェネリック薬が入らなくなり、1か月前から同じ成分の別の先発薬を処方されています。

しかし…。

しかし…。

患者

「今までの錠剤だとならなかったんだけど、今はのどに詰まるような感覚でちょっと苦しい感じになって……」

「今までの錠剤だとならなかったんだけど、今はのどに詰まるような感覚でちょっと苦しい感じになって……」

もとの薬は錠剤でしたが、新しい薬はカプセル。形状が変わり慣れない薬を飲むと、のどのあたりに苦しさがあるというのです。

「逆流性食道炎」は胃酸を含む内容物が逆流することで食道に炎症が起きる病気です。クリニックの院長、井上美佐医師は「のどにつかえる感じの症状は出ることがある」と説明、そのうえで。

「逆流性食道炎」は胃酸を含む内容物が逆流することで食道に炎症が起きる病気です。クリニックの院長、井上美佐医師は「のどにつかえる感じの症状は出ることがある」と説明、そのうえで。

北原医院 井上美佐医師

「ひょっとしたら薬の効果が弱まっているのかな。あと、カプセル剤なので、どうしてもピタッと食道のあたりに貼りついて止まってしまう感じがあるので、その違和感があるのかもしれない」

「ひょっとしたら薬の効果が弱まっているのかな。あと、カプセル剤なので、どうしてもピタッと食道のあたりに貼りついて止まってしまう感じがあるので、その違和感があるのかもしれない」

「同じと言っても違う」

やむをえず井上医師は、この日さらに別の先発薬の処方に切り替えることにしました。

もともとは「ジェネリックの錠剤」でしたが 、それが「先発薬のカプセル」になり、さらに「先発薬の錠剤」へ。

「もとの薬が戻るなら戻ってほしい」というのが女性の願いですが、短い期間で3品目目の薬への変更となりました。

このクリニックではこれまでに5回薬が変わったという患者もいて、井上医師は薬が変更した患者にはもし体の不調があればすぐに相談するよう呼びかけていますが、患者の側には肉体的にも精神的にも負担が続いています。

もともとは「ジェネリックの錠剤」でしたが 、それが「先発薬のカプセル」になり、さらに「先発薬の錠剤」へ。

「もとの薬が戻るなら戻ってほしい」というのが女性の願いですが、短い期間で3品目目の薬への変更となりました。

このクリニックではこれまでに5回薬が変わったという患者もいて、井上医師は薬が変更した患者にはもし体の不調があればすぐに相談するよう呼びかけていますが、患者の側には肉体的にも精神的にも負担が続いています。

患者

「同じ同じ言うけど全然違う。薬が変わって不安になる。だけど、私1人じゃないからね」

「同じ同じ言うけど全然違う。薬が変わって不安になる。だけど、私1人じゃないからね」

発端はメーカーの不祥事

長引く医薬品の供給不足の発端は、2020年12月に発覚した福井県のジェネリック医薬品メーカー「小林化工」の不祥事でした。

(詳しくはこちら↓)

(詳しくはこちら↓)

News Up 製薬会社の行政処分相次ぐ メーカーに何が?(更新)

その後大手ジェネリックメーカーを含めて業務停止命令が相次ぎ、業界全体で医薬品が不足するようになりました。

(不足する薬の情報など詳しくはこちら↓)

(不足する薬の情報など詳しくはこちら↓)

News Up薬がない…ジェネリックから先発品まで なぜ(更新)

それからもう1年半がたっていますが状況は大きく改善されず、一部の医薬品の供給は不安定なままです。

深刻な影響も

薬が急に変わった患者への影響について取材を続けていると、病気の特性や薬によっては深刻なケースもあることがわかってきました。

取材班に投稿フォームで寄せられた情報の中でも、深刻な影響を懸念する声が多かったのが、てんかんの発作を抑える薬についてです。

てんかんは強い発作が出る患者の場合、突然意識を失ってその場で倒れてしまうことがあり「命の危険」を指摘する声もあります。

取材班に投稿フォームで寄せられた情報の中でも、深刻な影響を懸念する声が多かったのが、てんかんの発作を抑える薬についてです。

てんかんは強い発作が出る患者の場合、突然意識を失ってその場で倒れてしまうことがあり「命の危険」を指摘する声もあります。

神戸市に住む鈴木さん(仮名・58)(写真手前)。

てんかんの発作を抑えるため、長年ジェネリックの抗てんかん薬「バルプロ酸ナトリウム」を服用してきました。

てんかんの発作を抑えるため、長年ジェネリックの抗てんかん薬「バルプロ酸ナトリウム」を服用してきました。

ところが去年12月。

主治医から薬が手に入らなくなり、別の先発薬に切り替えると言われました。

幼いころに発症したてんかんの発作を抑えるため、薬を飲み続けてきた鈴木さんにとって、「薬は命の2番目(次)に大事なもの」でした。

それだけに、変えざるを得ないと言われた時は戸惑いがありましたが、ほかに選択肢はありませんでした。

主治医から薬が手に入らなくなり、別の先発薬に切り替えると言われました。

幼いころに発症したてんかんの発作を抑えるため、薬を飲み続けてきた鈴木さんにとって、「薬は命の2番目(次)に大事なもの」でした。

それだけに、変えざるを得ないと言われた時は戸惑いがありましたが、ほかに選択肢はありませんでした。

薬の変更後、容体が

新しい薬はこれまでの薬とは成分も異なるもので、飲み始めてから発作が毎日のように出るようになりました。

そして1月半ば。

自宅で容体が急変しました。

発作が出て、立ち上がろうとしても立ち上がれず、四つんばいでしか動けません。

そして1月半ば。

自宅で容体が急変しました。

発作が出て、立ち上がろうとしても立ち上がれず、四つんばいでしか動けません。

その後も発作によるけいれんが続き、意識がもうろうとしていったと言います。

一緒に暮らす70代の母が呼んだ救急車で運ばれた鈴木さん。重い発作が続く「てんかん重積」と診断されました。てんかん重積は、場合によっては発作がさらに長く続くと脳に障害が残ったり、命に関わることもある危険な状態です。

治療にあたった医師は、重症化した原因のひとつは「長年服用してきた薬を急に変えたこと」だと指摘しています。

一緒に暮らす70代の母が呼んだ救急車で運ばれた鈴木さん。重い発作が続く「てんかん重積」と診断されました。てんかん重積は、場合によっては発作がさらに長く続くと脳に障害が残ったり、命に関わることもある危険な状態です。

治療にあたった医師は、重症化した原因のひとつは「長年服用してきた薬を急に変えたこと」だと指摘しています。

「ひとつの薬で…」

発作の影響で左半身にまひが強く残ったため、リハビリの歩行訓練をしながら1か月にわたって入院しました。

現在はさらに別の薬に切り替えて発作は抑えられていますが、鈴木さんの生活は大きく変わりました。

運動のため毎日のように外を歩いていたのが、急に発作が出るかもしれないと思い歩くのが怖くなったため、外を歩くことがなくなったということです。

鈴木さんと同居し、身の回りの世話をしている70代の母親も、生活するうえでの不安は拭えないといいます。

現在はさらに別の薬に切り替えて発作は抑えられていますが、鈴木さんの生活は大きく変わりました。

運動のため毎日のように外を歩いていたのが、急に発作が出るかもしれないと思い歩くのが怖くなったため、外を歩くことがなくなったということです。

鈴木さんと同居し、身の回りの世話をしている70代の母親も、生活するうえでの不安は拭えないといいます。

鈴木さんの母

「ひとつの薬でこういう風に変わるってのが、こわいものだなと思いました。ひとつの経験で一生涯不安とつきあっていかないといけないのかなというのが、ずっと胸の中にあります」

「ひとつの薬でこういう風に変わるってのが、こわいものだなと思いました。ひとつの経験で一生涯不安とつきあっていかないといけないのかなというのが、ずっと胸の中にあります」

専門医などでつくる学会も実態把握に動き出しています。

「日本てんかん学会」は主な治療薬「カルバマゼピン」と「バルプロ酸ナトリウム」について処方の状況について現場の医師などを対象にWEBでアンケートをとったところ、自由記述では鈴木さんのように、薬を切り替えた後に病状が変化した事例が報告されました。

「薬を切り替えたあと、病状が不安定になった」

「発作がコントロールできなくなった」

学会では国や業界に対して一刻も早い供給の回復を求めています。

「日本てんかん学会」は主な治療薬「カルバマゼピン」と「バルプロ酸ナトリウム」について処方の状況について現場の医師などを対象にWEBでアンケートをとったところ、自由記述では鈴木さんのように、薬を切り替えた後に病状が変化した事例が報告されました。

「薬を切り替えたあと、病状が不安定になった」

「発作がコントロールできなくなった」

学会では国や業界に対して一刻も早い供給の回復を求めています。

日本てんかん学会の薬事委員会委員長で、神戸大学大学院医学研究科の松本理器教授は事態が長引く可能性もあるとして「患者さんは少しでも心配なことがあれば主治医とよく相談して対応してほしい」と話しています。

「いつまで続くの?」

記事の冒頭でご紹介した大阪のクリニックでは、ジェネリック医薬品が目立って不足し始めてから1年近くになります。

院長の井上さんは薬の卸売業者に毎日のように確認しますが、状況は大きく変わりません。

院長の井上さんは薬の卸売業者に毎日のように確認しますが、状況は大きく変わりません。

井上医師

「どう?見通しは」

卸売業

「まだまだ流通は悪いです。いつごろ解消かわからないです…」

井上医師

「まだまだ。困りましたね」

「どう?見通しは」

卸売業

「まだまだ流通は悪いです。いつごろ解消かわからないです…」

井上医師

「まだまだ。困りましたね」

北原医院 井上美佐医師

「患者さんから効きが悪いよと言われると、でもちょっと無いから仕方ないからごめんねと謝りながらお薬処方しないといけない。患者さんに迷惑かけているのが心苦しいです」

「患者さんから効きが悪いよと言われると、でもちょっと無いから仕方ないからごめんねと謝りながらお薬処方しないといけない。患者さんに迷惑かけているのが心苦しいです」

命を守る医薬品がこれだけ大規模に、しかも長期間にわたって不足し続けるという、かつてない事態ですが、すぐに改善に向かうめどは立っていません。

ジェネリック大手2社があわせて数十億錠規模の生産能力を増強するという大規模な増産計画によって、2024年中に段階的に解消へ向かうと期待されていますが、逆に言えば当面は今のような不安や負担と向き合っていかなくてはならないということでもあります。

いつもの薬が手に入る日常が少しでも早く戻るよう対策を急ぐことをはじめ、製薬メーカーが抱える課題や国の施策・体制の問題点など、将来にわたって同じようなことが繰り返されないために必要なことは何か、別の記事や番組でも発信していきます。

ジェネリック大手2社があわせて数十億錠規模の生産能力を増強するという大規模な増産計画によって、2024年中に段階的に解消へ向かうと期待されていますが、逆に言えば当面は今のような不安や負担と向き合っていかなくてはならないということでもあります。

いつもの薬が手に入る日常が少しでも早く戻るよう対策を急ぐことをはじめ、製薬メーカーが抱える課題や国の施策・体制の問題点など、将来にわたって同じようなことが繰り返されないために必要なことは何か、別の記事や番組でも発信していきます。

取材班への情報提供のお願い

以下の「NHK医薬品不足取材班」の投稿フォームから情報をお寄せください。

投稿フォーム