“フード・マイレージ” 食と環境を考える

今回は食料と環境の関係についての問題です。

問題に挑戦!

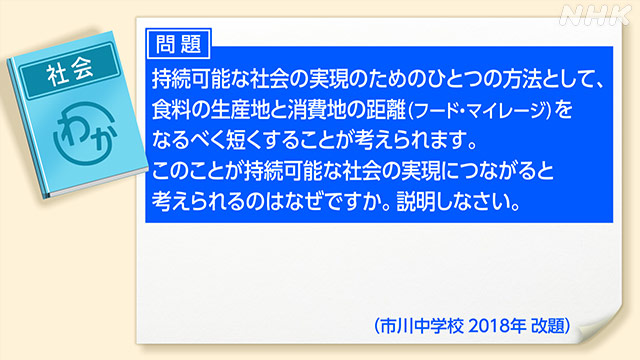

問題

持続可能な社会の実現のためのひとつの方法として、食料の生産地と消費地の距離(フード・マイレージ)をなるべく短くすることが考えられます。このことが持続可能な社会の実現につながると考えられるのはなぜですか。説明しなさい。

(市川中学校 2018年 改題)

持続可能な社会の実現のためのひとつの方法として、食料の生産地と消費地の距離(フード・マイレージ)をなるべく短くすることが考えられます。このことが持続可能な社会の実現につながると考えられるのはなぜですか。説明しなさい。

(市川中学校 2018年 改題)

フード・マイレージ、聞き慣れないことばが出てきましたね。

このことばの意味、そしてこのキーワードから食と環境についてどのように考えたらいいのか、専門家に聞きました。

このことばの意味、そしてこのキーワードから食と環境についてどのように考えたらいいのか、専門家に聞きました。

フード・マイレージとは

フード・マイレージについて20年余り研究している中田哲也さんです。

フード・マイレージということば、どういうものなんでしょうか。

フード・マイレージということば、どういうものなんでしょうか。

中田さん

「フード・マイレージというのは、食べ物の輸送量に輸送距離を掛け合わせた数字になります。例えば、20トンの食べ物を50キロメートル運んできたとすると20×50で1000トン・キロメートルというふうな計算になります」

「フード・マイレージというのは、食べ物の輸送量に輸送距離を掛け合わせた数字になります。例えば、20トンの食べ物を50キロメートル運んできたとすると20×50で1000トン・キロメートルというふうな計算になります」

どのくらいの量の食料をどのくらいの距離、運んだか。

この数字が分かれば、輸送時に排出される二酸化炭素の量を予測しやすくなると言います。

この数字が分かれば、輸送時に排出される二酸化炭素の量を予測しやすくなると言います。

中田さん

「自分たちがどういう食べ物を選ぶかということが、実は地球環境問題とも関わっているんですよ。フード・マイレージの大きさだけを比較することで、ある程度は分かってきます」

「自分たちがどういう食べ物を選ぶかということが、実は地球環境問題とも関わっているんですよ。フード・マイレージの大きさだけを比較することで、ある程度は分かってきます」

実際にフード・マイレージを計算するとどうなるのでしょうか。

中田さんは、輸入した食料について調査しました。

中田さんは、輸入した食料について調査しました。

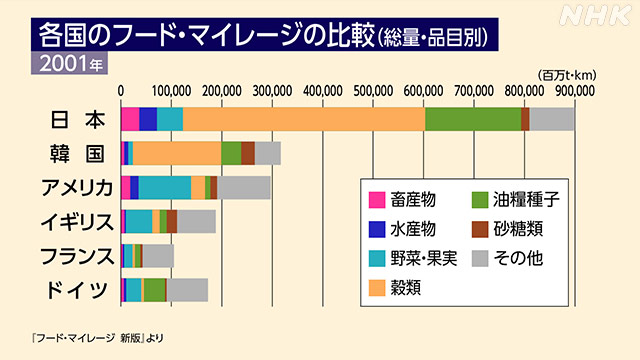

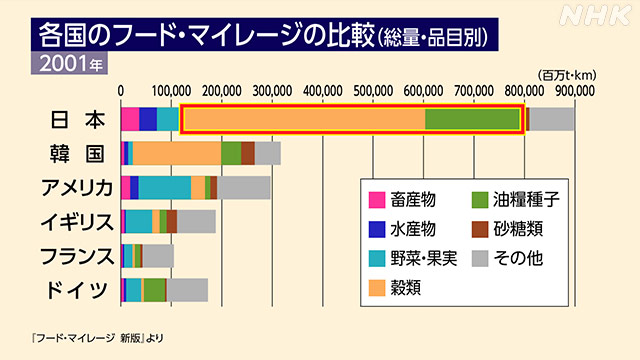

日本と韓国、欧米の合わせて6か国について比較したグラフです。

日本のフード・マイレージの値が突出して大きくなっているのが分かります。

理由は大きく分けて2つあると言います。

日本のフード・マイレージの値が突出して大きくなっているのが分かります。

理由は大きく分けて2つあると言います。

中田さん

「量もそうなんですけれども、輸送距離が非常に長いというのがあります。ヨーロッパは基本的に陸続きですので、そういった陸続きの近くの国からの輸入が多いですし、アメリカも実はメキシコとかカナダとか陸続きの近隣の国からの輸入が多いということになります」

「量もそうなんですけれども、輸送距離が非常に長いというのがあります。ヨーロッパは基本的に陸続きですので、そういった陸続きの近くの国からの輸入が多いですし、アメリカも実はメキシコとかカナダとか陸続きの近隣の国からの輸入が多いということになります」

もうひとつの理由は、穀物や食用油の原料の輸入が多いことです。

中田さん

「人が食べる小麦よりは家畜のエサですね。アメリカ産のトウモロコシですとか、あと大豆や菜種というのも相当輸入量が多いんですけれども、これも大豆や菜種をそのまま食べるわけではなくて、多くは食用油の原料になります。日本人の食生活が戦後半世紀ぐらいかけて、まずお米の消費量が半分に減りました。代わりに畜産物ですとか、食用油の消費量が何倍にも増えています。それは食生活が洋風化したということなんですけれども」

「人が食べる小麦よりは家畜のエサですね。アメリカ産のトウモロコシですとか、あと大豆や菜種というのも相当輸入量が多いんですけれども、これも大豆や菜種をそのまま食べるわけではなくて、多くは食用油の原料になります。日本人の食生活が戦後半世紀ぐらいかけて、まずお米の消費量が半分に減りました。代わりに畜産物ですとか、食用油の消費量が何倍にも増えています。それは食生活が洋風化したということなんですけれども」

地理的条件もさることながら、食生活の変化もすごく大きな背景なんですね。

地産地消の効果

では、どうしたらフード・マイレージの値を減らせるのか。

その方法のひとつが地産地消です。

その方法のひとつが地産地消です。

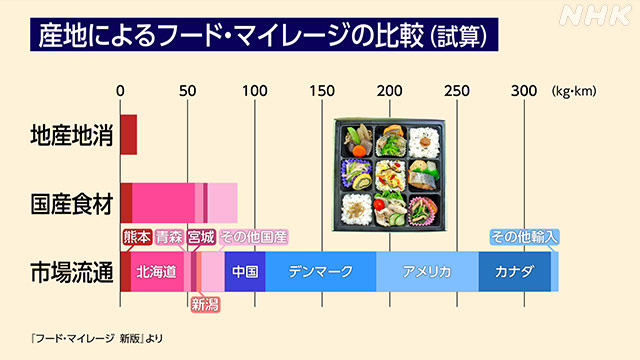

こちらは、米や野菜、魚など熊本産の食材にこだわって作った「地産地消弁当」です。

地産地消弁当のフード・マイレージを計算すると、12キログラム・キロメートルでした。

一方、熊本に限らず国産の食材で作った場合は87キログラム・キロメートル。

輸入物を含め市場で手に入る食材で作った場合は320キログラム・キロメートルを超えました。

一方、熊本に限らず国産の食材で作った場合は87キログラム・キロメートル。

輸入物を含め市場で手に入る食材で作った場合は320キログラム・キロメートルを超えました。

中田さん

「計算すれば大体30倍、逆に言えば地産地消の場合は30分の1に削減されるということになります」

「計算すれば大体30倍、逆に言えば地産地消の場合は30分の1に削減されるということになります」

この30倍という違いを、私たち一般の消費者はどう受け止めればいいのでしょうか。

中田さん

「同じようなメニューであっても同じようなお料理であっても、なるべく国産とか地産地消にこだわったものを選んでいただいたほうが見た目は変わらないし栄養素とかおいしさもそれほど変わらないかもしれませんけれども、実は環境との関わりという面では非常に大きな差が出てくるということです」

「同じようなメニューであっても同じようなお料理であっても、なるべく国産とか地産地消にこだわったものを選んでいただいたほうが見た目は変わらないし栄養素とかおいしさもそれほど変わらないかもしれませんけれども、実は環境との関わりという面では非常に大きな差が出てくるということです」

地球環境と食料

食料の輸入を減らせば、輸送時の二酸化炭素の排出量を減らせるだけではなく、生産地の環境を守ることにもつながるということです。

中田さん

「世界全体で例えば水不足といったことが言われています。あるいは地球温暖化、気候変動の中で生産条件に産地でもいろいろ問題が出てきています。そういった中で、大量の食料を海外に依存しているということは、逆に言えばそういった海外の十分ではない、乏しい水資源や農地を使って生産されているものをどんどん輸入しているということになります。水は比較的日本には豊かにありますので、もっと国内の資源を使うことによって国内生産を増やす、つまり自給率を上げることが、地球環境面でも望ましいんではないかというふうに考えています」

「世界全体で例えば水不足といったことが言われています。あるいは地球温暖化、気候変動の中で生産条件に産地でもいろいろ問題が出てきています。そういった中で、大量の食料を海外に依存しているということは、逆に言えばそういった海外の十分ではない、乏しい水資源や農地を使って生産されているものをどんどん輸入しているということになります。水は比較的日本には豊かにありますので、もっと国内の資源を使うことによって国内生産を増やす、つまり自給率を上げることが、地球環境面でも望ましいんではないかというふうに考えています」

農林水産省によりますと、令和2年度の日本の食料自給率はカロリー基準で37%でした。

中田さんは、フード・マイレージを意識することで食料自給率の向上につながるほか、食生活について見直すきっかけにもなると考えています。

中田さんは、フード・マイレージを意識することで食料自給率の向上につながるほか、食生活について見直すきっかけにもなると考えています。

中田さん

「畜産物や油は今より少し控えめにして、お米や野菜といったものをたくさんとることが大事だと思います。自分自身の健康のためでもあり、同時に自給率の向上にもつながるし、さらにはフード・マイレージの削減を通じて地球環境の健康にも直結している問題ではないかなと考えています」

「畜産物や油は今より少し控えめにして、お米や野菜といったものをたくさんとることが大事だと思います。自分自身の健康のためでもあり、同時に自給率の向上にもつながるし、さらにはフード・マイレージの削減を通じて地球環境の健康にも直結している問題ではないかなと考えています」

ということで、解答例は、フード・マイレージを短くすることで、「輸送に必要な燃料の節約や二酸化炭素の排出量を減らすことができる」となります。

輸送の際の二酸化炭素の排出も問題ですが、化学肥料を作るのにも食品に加工するのにも食べ残しを廃棄するのにも二酸化炭素は出ます。

中田さんは、フード・マイレージをきっかけに環境とのつながりが食全般にあることを意識してほしいと話していました。

輸送の際の二酸化炭素の排出も問題ですが、化学肥料を作るのにも食品に加工するのにも食べ残しを廃棄するのにも二酸化炭素は出ます。

中田さんは、フード・マイレージをきっかけに環境とのつながりが食全般にあることを意識してほしいと話していました。

「週刊まるわかりニュース」(日曜日午前8時25分放送)の「ミガケ、好奇心!」では、毎週、入学試験で出された時事問題などを題材にニュースを掘り下げます。

「なぜ?」、実は知りたい「そもそも」を、鎌倉キャスターと考えていきましょう!

コーナーのホームページでは、これまでのおさらいもできます。

下のリンクからぜひご覧ください!

「なぜ?」、実は知りたい「そもそも」を、鎌倉キャスターと考えていきましょう!

コーナーのホームページでは、これまでのおさらいもできます。

下のリンクからぜひご覧ください!