障害があるとわかって、この子を迎えた~ダウン症~

ダウン症の妹がいる私(筆者)は、両親から「もし障害のことが分かっていたら、産めなかったかもしれない」と聞いて衝撃を受けた。

おなかの赤ちゃんに障害があるとわかった人のうち、9割が中絶を選んでいるという新型出生前検査=NIPT。

決断を迫られた親たちを取材する中で、検査で障害が分かっても産むことを選んだ夫婦に出会った。

決め手は、夫婦が“本音”で話し合えたことだったという。

(おはよう日本ディレクター 植村優香)

おなかの赤ちゃんに障害があるとわかった人のうち、9割が中絶を選んでいるという新型出生前検査=NIPT。

決断を迫られた親たちを取材する中で、検査で障害が分かっても産むことを選んだ夫婦に出会った。

決め手は、夫婦が“本音”で話し合えたことだったという。

(おはよう日本ディレクター 植村優香)

(前編)妹が生まれなかったかもしれない世界

中絶をした2つの家族の決断と苦悩は、こちら。

やっぱり無理だ… 中絶のリミットが迫る中で

亜由美さん(42)は去年、ダウン症の男の子を出産した。

夫、秀行さん(36)と不妊治療の末に授かった念願の第一子。

それでもNIPTでダウン症の可能性があると分かったときは、すぐに出産を決意したわけではなかったという。

夫、秀行さん(36)と不妊治療の末に授かった念願の第一子。

それでもNIPTでダウン症の可能性があると分かったときは、すぐに出産を決意したわけではなかったという。

亜由美さん

「9割の人は諦めるという話を聞いたけれど、不妊治療をしてようやく授かった命なので、簡単に『じゃあ諦めます』とは思えなくて、『産みたい』という気持ちがありました。それでも、中絶が可能なリミットまでは『やっぱり無理だ』、『でも産みたい』、『でもやっぱり無理だ』と、一日一日変わるんです。本当にジェットコースターに乗っているような感じでした」

「9割の人は諦めるという話を聞いたけれど、不妊治療をしてようやく授かった命なので、簡単に『じゃあ諦めます』とは思えなくて、『産みたい』という気持ちがありました。それでも、中絶が可能なリミットまでは『やっぱり無理だ』、『でも産みたい』、『でもやっぱり無理だ』と、一日一日変わるんです。本当にジェットコースターに乗っているような感じでした」

秀行さん

「男性は本音が言いづらいと思います。自分から『よし、じゃあ産もうよ』と言うのも、結局産むのは女性だから無責任ではないかとか、『産まない』と言うことも無責任ではないかと思って…。本当に、ギリギリまで自分の本音は話せませんでした」

「男性は本音が言いづらいと思います。自分から『よし、じゃあ産もうよ』と言うのも、結局産むのは女性だから無責任ではないかとか、『産まない』と言うことも無責任ではないかと思って…。本当に、ギリギリまで自分の本音は話せませんでした」

なかなか本音で話し合えず揺れる2人が決断するきっかけになったのが、NPO「親子の未来を支える会」との出会いだった。

匿名の掲示板や電話で、出生前検査を受けた人の相談に中立の立場でのり、納得のいく決断をできるよう支援している。

亜由美さん・秀行さん夫婦はこのNPOの紹介で、中絶を選択した親と、ダウン症の子どもがいる親子の2組ずつから話を聞くことができた。

そこで印象に残ったのが、成人したダウン症の息子と暮らす吉岡さん夫婦の話だった。

匿名の掲示板や電話で、出生前検査を受けた人の相談に中立の立場でのり、納得のいく決断をできるよう支援している。

亜由美さん・秀行さん夫婦はこのNPOの紹介で、中絶を選択した親と、ダウン症の子どもがいる親子の2組ずつから話を聞くことができた。

そこで印象に残ったのが、成人したダウン症の息子と暮らす吉岡さん夫婦の話だった。

亜由美さん

「小学校ぐらいまではイメージができたんです。たぶんゆっくり育っていくんだろうな、個人差はあるんだろうなというのは、周りやネットの情報でわかるんですけれど『その先』の情報は出ていなくて。吉岡さんのお子さんが、自分ひとりでバスと電車を乗り継いで働きに行っていると聞いたときに『えー』ってびっくりして。勝手に『あれはできないんだろうな』『これも無理なんだろうな』ってイメージを作って、私たちが諦めていたんです。実際に話を聞いてみて、それは違うんだとすごくよくわかったんです」

「小学校ぐらいまではイメージができたんです。たぶんゆっくり育っていくんだろうな、個人差はあるんだろうなというのは、周りやネットの情報でわかるんですけれど『その先』の情報は出ていなくて。吉岡さんのお子さんが、自分ひとりでバスと電車を乗り継いで働きに行っていると聞いたときに『えー』ってびっくりして。勝手に『あれはできないんだろうな』『これも無理なんだろうな』ってイメージを作って、私たちが諦めていたんです。実際に話を聞いてみて、それは違うんだとすごくよくわかったんです」

見ている方向が一緒になって、覚悟できた

亜由美さんと秀行さんは、聞いた話をもとに毎日話し合った。

秀行さん

「『話を聞いて、どう思った?』ということから始めて、『こういう部分は私たちの環境と似ているよね』とか、『こういう部分は、もっと不安になったな』とか。『じゃあ、ここはもっと考えようか』というのを繰り返していくっていう感じでした。『じゃあ、ここを調べてみるわ』とか」

「『話を聞いて、どう思った?』ということから始めて、『こういう部分は私たちの環境と似ているよね』とか、『こういう部分は、もっと不安になったな』とか。『じゃあ、ここはもっと考えようか』というのを繰り返していくっていう感じでした。『じゃあ、ここを調べてみるわ』とか」

亜由美さん

「それまではイメージでしかなかったのが、だんだんリアルになって。『ここは私たちでも乗り越えられるね、でもここはもっと不安だね』とかいう話に。最終的に、『何十年後の話は、私たち夫婦だけでも読めないんだから、今考えてもしょうがないよね』と思って」

「それまではイメージでしかなかったのが、だんだんリアルになって。『ここは私たちでも乗り越えられるね、でもここはもっと不安だね』とかいう話に。最終的に、『何十年後の話は、私たち夫婦だけでも読めないんだから、今考えてもしょうがないよね』と思って」

秀行さん

「そもそも子どもは何のために産むのかというところまで考えました。普通考えないですよね。でも、最終的に妻が『僕を父親にしたい』って話をしてくれて。『2人で子育てをしてみたい』って言ってくれたのがいちばん大きかったですね。『じゃ、産もう』って。結構、スッと落ちましたね。妻がそう思ってくれていることがすごくうれしくて、『であれば、産みたいな』と思ってからは、めちゃくちゃスッキリしました」

亜由美さん

「私は、見ている方向が一緒になったなと感じたときからですね。つらいときも共有できるな、私一人が抱え込むんじゃなくて、夫と一緒に話していける、共有できると感じたときから、変わりました。そこで覚悟ができました。『産もう』って。NIPTを受けて、事前に障害のことがわかっていてよかったなと思います。事前に準備ができたし、自分たちの気持ちも整理できたし」

秀行さん

「いろんな人たちともコミュニケーションが取れたしね」

「そもそも子どもは何のために産むのかというところまで考えました。普通考えないですよね。でも、最終的に妻が『僕を父親にしたい』って話をしてくれて。『2人で子育てをしてみたい』って言ってくれたのがいちばん大きかったですね。『じゃ、産もう』って。結構、スッと落ちましたね。妻がそう思ってくれていることがすごくうれしくて、『であれば、産みたいな』と思ってからは、めちゃくちゃスッキリしました」

亜由美さん

「私は、見ている方向が一緒になったなと感じたときからですね。つらいときも共有できるな、私一人が抱え込むんじゃなくて、夫と一緒に話していける、共有できると感じたときから、変わりました。そこで覚悟ができました。『産もう』って。NIPTを受けて、事前に障害のことがわかっていてよかったなと思います。事前に準備ができたし、自分たちの気持ちも整理できたし」

秀行さん

「いろんな人たちともコミュニケーションが取れたしね」

ふたりは今、とても楽しんで息子・叶采(かなと)くんとの時間を過ごしているという。

出産後、話を聞かせてくれた吉岡さん夫婦に叶采くんを会わせに行くと、「育児を楽しむ2人の姿が羨ましい」と話してくれたそうだ。

「自分は息子がダウン症であることを受け入れられるまでに時間がかかって、息子が小さかったときに子育てを楽しむことができなかった」と。

私は、出生前検査を受ける意味は、命を選ぶことだけではないと気付かされた。

「自分は息子がダウン症であることを受け入れられるまでに時間がかかって、息子が小さかったときに子育てを楽しむことができなかった」と。

私は、出生前検査を受ける意味は、命を選ぶことだけではないと気付かされた。

支えがあって、家族になっていった

私のダウン症の妹・彩英(さえ)は今、特別支援学校高等部の3年生。

彼女はいつも楽しそうだ。

彼女はいつも楽しそうだ。

彩英

「学校も好きだし、スローステップ(デイサービス)も好きだし、家でお手伝いするのも好き!」

「学校も好きだし、スローステップ(デイサービス)も好きだし、家でお手伝いするのも好き!」

ひとりで電車を乗り継いで登校し、友達と一緒に学校生活を楽しんでいる。

放課後は大好きなスタッフさんたちのいるデイサービスを利用して、両親の帰宅時間に合わせて帰宅。

彩英がダウン症だと分かった直後に大きなショックを受けていた両親からすると、「あの時の自分」には想像もつかなかった毎日だ。

この穏やかな日々は、私たち家族だけでは手に入れることはできなかった。

発達が遅い彩英を受け入れ、お遊戯会のときにセリフの無い特別な役を作ってくれた幼稚園。

今でも近所で会うと「彩英ちゃん元気~?」と声をかけてくれる小学校の同級生たち。

彩英の将来を真剣に考え、寄り添ってくれる学校の先生たち。

困った時には豊富な福祉の知識で相談にのってくれる放課後等デイサービスの所長。

多くの人に支えられて、彩英は大きくなった。

それとともに、私たち家族にとって彩英の障害は、少しずつ、少しずつ平気になっていった。

放課後は大好きなスタッフさんたちのいるデイサービスを利用して、両親の帰宅時間に合わせて帰宅。

彩英がダウン症だと分かった直後に大きなショックを受けていた両親からすると、「あの時の自分」には想像もつかなかった毎日だ。

この穏やかな日々は、私たち家族だけでは手に入れることはできなかった。

発達が遅い彩英を受け入れ、お遊戯会のときにセリフの無い特別な役を作ってくれた幼稚園。

今でも近所で会うと「彩英ちゃん元気~?」と声をかけてくれる小学校の同級生たち。

彩英の将来を真剣に考え、寄り添ってくれる学校の先生たち。

困った時には豊富な福祉の知識で相談にのってくれる放課後等デイサービスの所長。

多くの人に支えられて、彩英は大きくなった。

それとともに、私たち家族にとって彩英の障害は、少しずつ、少しずつ平気になっていった。

「産むときにNIPTがあったら彩英は今いなかったかもしれない」と語った両親。

私は、さまざまな選択をした人たちの話を聞いたあとに、当時のことを改めて聞いてみた。

私は、さまざまな選択をした人たちの話を聞いたあとに、当時のことを改めて聞いてみた。

父

「正直に言って、自分のことしか考えていなかった。彩英がいて将来どうなるのかな、自分がどういう不幸になるのかな、そういうことばっかりを考えてしまっていた」

母

「ママもそう。彩英がかわいそうとか、障害のある子に産んでしまって申し訳ないとか、優香(筆者)や佳奈(次女)に申し訳ないとか。でも、結局は自分がいちばんかわいそうって思っていたんだと思う」

私

「今、彩英がいてよかったと思う?」

父

「当然だよ。今は彩英がいないことなんか想像できないし、想像したくない」

母

「わが家の灯りが消えちゃうよね。なんだろうね、命って。今は彩英がいないとだめだし。結局、“家族になっていく”んだよね」

「正直に言って、自分のことしか考えていなかった。彩英がいて将来どうなるのかな、自分がどういう不幸になるのかな、そういうことばっかりを考えてしまっていた」

母

「ママもそう。彩英がかわいそうとか、障害のある子に産んでしまって申し訳ないとか、優香(筆者)や佳奈(次女)に申し訳ないとか。でも、結局は自分がいちばんかわいそうって思っていたんだと思う」

私

「今、彩英がいてよかったと思う?」

父

「当然だよ。今は彩英がいないことなんか想像できないし、想像したくない」

母

「わが家の灯りが消えちゃうよね。なんだろうね、命って。今は彩英がいないとだめだし。結局、“家族になっていく”んだよね」

これは、私の家族の話だ。彩英はたまたま温かい人に囲まれ、安心して利用できる福祉サービスが近くにあり、両親も共働きを続けることができた。運がよかったのだと思う。世の中には、障害のある子どもがいて、必要な支えを得られず苦しんでいる家庭があるのも事実だ。

出生前検査を、社会がどう使っていくか

出生前検査は、医療の進歩によって手に入れた技術だ。

私たちの社会は、これをどう使うのがよいのだろうか。

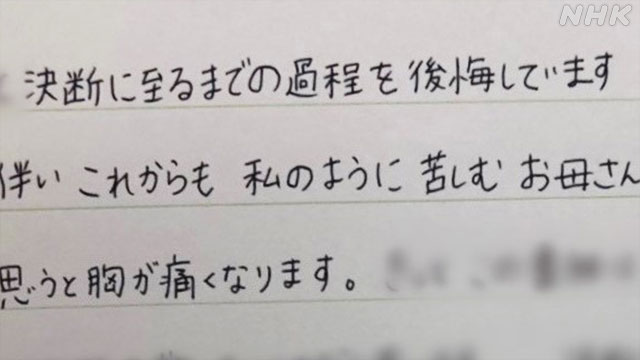

前編で紹介した、ダウン症の赤ちゃんを中絶した聡美さんから、取材のあと手紙が届いた。

私たちの社会は、これをどう使うのがよいのだろうか。

前編で紹介した、ダウン症の赤ちゃんを中絶した聡美さんから、取材のあと手紙が届いた。

「私は、自分の子どもの命を選別するのだから、後悔するような選択はしてはいけないと強く思って決断しました。でも、これまでを振り返ると『自分の赤ちゃんに会いたい』という気持ちがあることに気付いて、後悔しない選択なんてないのかもしれないと思うようになりました。私は、決断そのものではなく、決断に至るまでの過程を後悔しています。NIPTの普及にともなって、私のように苦しむお母さんが増えると思うと、胸が痛くなります」

子どもを産むか産まないか、決めるのは親だ。

それは、親の権利と言えるかもしれない。

一方で、決断するために必要な情報や知識を十分得られる環境は、まだ無い。

そして、障害のある子どもを産んだ後、誰もが安心して育てられる環境も十分ではない。

そうした中で、出生前検査で「陽性」の結果を前にした親は、自分たちの「本当の気持ち」を貫くことができるだろうか。

亜由美さん・秀行さん夫婦の相談にのったNPOの理事・水戸川真由美さんのことばに、ヒントがあるように思う。

このNPOでは、相談にきた人たちが選んだどんな決断も尊重することを大切にしているという。

それは、親の権利と言えるかもしれない。

一方で、決断するために必要な情報や知識を十分得られる環境は、まだ無い。

そして、障害のある子どもを産んだ後、誰もが安心して育てられる環境も十分ではない。

そうした中で、出生前検査で「陽性」の結果を前にした親は、自分たちの「本当の気持ち」を貫くことができるだろうか。

亜由美さん・秀行さん夫婦の相談にのったNPOの理事・水戸川真由美さんのことばに、ヒントがあるように思う。

このNPOでは、相談にきた人たちが選んだどんな決断も尊重することを大切にしているという。

水戸川さん

「一人ひとり、条件、考え方、生活環境がみんな違うので、一律には答えが出せません。助言をするのではなく、1つの命をめぐる情報を提供するのが自分たちの役割と思っています。自立した夫婦が考え抜いて決めたことを尊重して、『応援するよ』という世の中でありたいと思います」

「一人ひとり、条件、考え方、生活環境がみんな違うので、一律には答えが出せません。助言をするのではなく、1つの命をめぐる情報を提供するのが自分たちの役割と思っています。自立した夫婦が考え抜いて決めたことを尊重して、『応援するよ』という世の中でありたいと思います」

どんな命も、産まれてきていい。

そう言えるには、出生前検査を受ける人たちを支え、産まれてきた命を支えられる社会であることが必要だ。

そのために、私も発信をしつづけていきたい。

そう言えるには、出生前検査を受ける人たちを支え、産まれてきた命を支えられる社会であることが必要だ。

そのために、私も発信をしつづけていきたい。

(前編)「妹が生まれなかったかもしれない世界」はこちらから

おはよう日本ディレクター

植村優香

2017年入局 福岡出身

名古屋局を経て現所属

多文化や多様性をテーマに取材

植村優香

2017年入局 福岡出身

名古屋局を経て現所属

多文化や多様性をテーマに取材