妹が生まれなかったかもしれない世界~出生前検査~

「検査を受けていたら、彩英(さえ)は今いなかったかもしれない」

私は、両親から衝撃的なことばを聞いた。ダウン症の妹のことだった。いま、新型出生前検査=NIPTを受けた人のうち胎児にダウン症などの障害がある可能性が高いとわかった人の9割は出産を諦めている。命を選ぶとはどういうことなのだろう。私は、決断を迫られた女性たちに話を聞くことにした。

(おはよう日本ディレクター 植村優香)

私は、両親から衝撃的なことばを聞いた。ダウン症の妹のことだった。いま、新型出生前検査=NIPTを受けた人のうち胎児にダウン症などの障害がある可能性が高いとわかった人の9割は出産を諦めている。命を選ぶとはどういうことなのだろう。私は、決断を迫られた女性たちに話を聞くことにした。

(おはよう日本ディレクター 植村優香)

(続編)「障害があるとわかって、この子を迎えた」

産むことを選んだ夫婦の決断までの心の変化は、こちら

ダウン症の妹がいる私

3姉妹の長女の私は、9歳年が離れた末っ子の妹・彩英(18)をかわいがってきた。

東京で働く私が福岡に帰省するのを、彩英はいつも楽しみにしてくれている。

最近、彩英はスマホを覚えた。

新幹線で帰る私の現在地を「今は何県?」と逐一確認してくるメッセージがおもしろくて、私はつい車内で笑ってしまった。

家族と迎えた正月、一緒に近所の神社に初詣に行って、おせちを食べて…。

私たち家族にとって、ダウン症の彩英がいるのは、当たり前の日常だ。

ダウン症とは、染色体の異常による先天性の症候群。

それを産まれる前に妊婦の血液から簡単に調べられるNIPTが日本で導入されたのは10年ほど前、私が学生の頃だった。

当時そのことを伝える記事を読んで、とても複雑な気持ちになった。

もちろん個人の選択であって、とやかく言うことではないけれど、妹の存在を否定されているような気がしたのだ。

最近、そのNIPTを学会が認定していないクリニックが行い、十分なカウンセリングが行われていないケースもあるため、国が対策に乗り出すという。

私はこのテーマに取材者として向き合うことにした。

東京で働く私が福岡に帰省するのを、彩英はいつも楽しみにしてくれている。

最近、彩英はスマホを覚えた。

新幹線で帰る私の現在地を「今は何県?」と逐一確認してくるメッセージがおもしろくて、私はつい車内で笑ってしまった。

家族と迎えた正月、一緒に近所の神社に初詣に行って、おせちを食べて…。

私たち家族にとって、ダウン症の彩英がいるのは、当たり前の日常だ。

ダウン症とは、染色体の異常による先天性の症候群。

それを産まれる前に妊婦の血液から簡単に調べられるNIPTが日本で導入されたのは10年ほど前、私が学生の頃だった。

当時そのことを伝える記事を読んで、とても複雑な気持ちになった。

もちろん個人の選択であって、とやかく言うことではないけれど、妹の存在を否定されているような気がしたのだ。

最近、そのNIPTを学会が認定していないクリニックが行い、十分なカウンセリングが行われていないケースもあるため、国が対策に乗り出すという。

私はこのテーマに取材者として向き合うことにした。

「分かっていたら産めなかったかもしれない」

まず話を聞いたのは、両親だ。

妹の彩英が生まれた18年前、NIPTのような簡易的な検査はなかった。

妹の彩英が生まれた18年前、NIPTのような簡易的な検査はなかった。

私「もし、彩英を産むときにNIPTがあったら受けていたと思う?」

母「あの時の自分なら受けていたと思うよ」

私「どうして?」

母「どうしてって、健康な子がほしいと思ってしまうんじゃないかな。だからまだそういう検査が一般的じゃなくてよかったと、今の自分は思うけど。でもその時受けていたら、彩英は今いなかったかもしれない」

父「そうかもしれないね。そこで産むという決断をできたかは自信がないね」

母「あの時の自分なら受けていたと思うよ」

私「どうして?」

母「どうしてって、健康な子がほしいと思ってしまうんじゃないかな。だからまだそういう検査が一般的じゃなくてよかったと、今の自分は思うけど。でもその時受けていたら、彩英は今いなかったかもしれない」

父「そうかもしれないね。そこで産むという決断をできたかは自信がないね」

彩英のことをとても大切にしている両親のことばに、私は衝撃を受けた。

そして、両親はしきりに「あの時の自分なら」と言った。

そして、両親はしきりに「あの時の自分なら」と言った。

告知に両親が受けたショック

彩英は、産まれてすぐにダウン症の疑いがあると告知された。

確定の診断を受けるまでの1か月、父はひとり全国の神社にお参りに行っていたという。

すがるような思いだったのだろう。

ダウン症確定を知らせる電話は、父が仕事で家にいないときにあった。

電話を受けた時の母の姿を、私は今も覚えている。

見たことがないくらい泣いていた。

私は「お父さんが事故にでも遭ったんだろうか…」とおびえながら母を見ていた。

そのときの思いを、初めて聞いてみた。

確定の診断を受けるまでの1か月、父はひとり全国の神社にお参りに行っていたという。

すがるような思いだったのだろう。

ダウン症確定を知らせる電話は、父が仕事で家にいないときにあった。

電話を受けた時の母の姿を、私は今も覚えている。

見たことがないくらい泣いていた。

私は「お父さんが事故にでも遭ったんだろうか…」とおびえながら母を見ていた。

そのときの思いを、初めて聞いてみた。

母「ダウン症と診断されてから、優香(筆者)や佳奈(次女)を抱いていたときの、愛おしい、あたたかな、包み込まれるような穏やかな気持ちになれなかった。私のことを人でなしって思うかもしれないけど、本当にそういう感情だったよ」

父「これは誰にも言ったことがなかったけど、胸が痛む時期がずっと続いていた。仕事をしているときは一瞬忘れられるけれど、ふと考えたり思い出したりすると胸が締め付つけられるように痛い、そんな時期が続いていた」

父「これは誰にも言ったことがなかったけど、胸が痛む時期がずっと続いていた。仕事をしているときは一瞬忘れられるけれど、ふと考えたり思い出したりすると胸が締め付つけられるように痛い、そんな時期が続いていた」

無口でおおらかな父も、深いショックを受けていたことが分かった。

そんな感情を抱いた「あの時の自分なら」、検査を受けて異常があると分かったら産む決断はできなかった、ということなのだろう。

そんな感情を抱いた「あの時の自分なら」、検査を受けて異常があると分かったら産む決断はできなかった、ということなのだろう。

今、彩英に愛情をたっぷり注いでいる両親でさえ、産めなかったかもしれない…。

9割が中絶を選ぶという事実が、急に実感を伴った。

9割が中絶を選ぶという事実が、急に実感を伴った。

毎日泣きながら話し合い 夫婦が選んだ中絶

ブログネーム おかゆさん(38)

夫と保育園に通う子どもの3人暮らし

2021年7月、NIPTをきっかけに第2子の染色体異常がわかり中絶

夫と保育園に通う子どもの3人暮らし

2021年7月、NIPTをきっかけに第2子の染色体異常がわかり中絶

おかゆさんは、自分の経験を同じ境遇の人たちに伝えられたらと取材を受けてくれた。

第2子を授かったのは38歳。

高齢出産は染色体異常などのリスクが高まる。

NIPTで「異常がないことを確認したかった」という。

第2子を授かったのは38歳。

高齢出産は染色体異常などのリスクが高まる。

NIPTで「異常がないことを確認したかった」という。

おかゆさん

「安心のためにと、今思い返すとちょっと気軽に受けてしまったと思います。もちろん異常がある可能性もあると分かっていたけれど、そこに考えは及んでいませんでした」

「安心のためにと、今思い返すとちょっと気軽に受けてしまったと思います。もちろん異常がある可能性もあると分かっていたけれど、そこに考えは及んでいませんでした」

検査を受けたのは「NIPT専門」をうたうものの、学会に認定されていない「非認定」のクリニックだった。

ウェブで申し込み、指定された住所を訪ねると、雑居ビルだった。

その1室に10人ほどが集められ、検査の説明を短く受けた。

順番に採血し、結果の郵送先を記入して、会計。

ものの1時間で終了した。

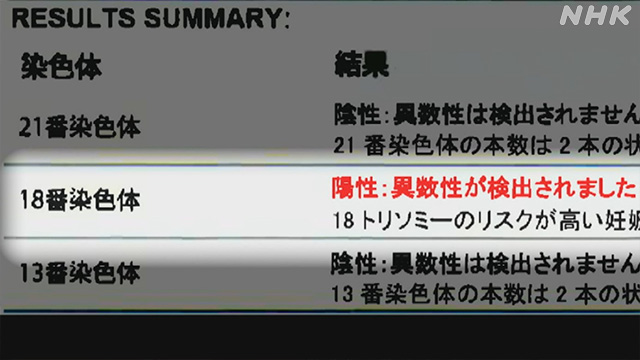

10日後。

自宅に郵便で届いた封筒を開けると、A4の紙が2枚。

1枚目には「18トリソミー※:陽性」と書かれていた。

染色体に異常があることを示していた。

頭が真っ白になった。

ウェブで申し込み、指定された住所を訪ねると、雑居ビルだった。

その1室に10人ほどが集められ、検査の説明を短く受けた。

順番に採血し、結果の郵送先を記入して、会計。

ものの1時間で終了した。

10日後。

自宅に郵便で届いた封筒を開けると、A4の紙が2枚。

1枚目には「18トリソミー※:陽性」と書かれていた。

染色体に異常があることを示していた。

頭が真っ白になった。

※18トリソミー=染色体異常の一種

通常2本である18番目の染色体が3本あることでおこる障害

ダウン症の場合は21番目の染色体が3本

通常2本である18番目の染色体が3本あることでおこる障害

ダウン症の場合は21番目の染色体が3本

もう1枚の紙には「染色体異常とは」と簡単な説明があるだけだった。

非認定施設では、胎児の染色体異常が分かった人たちへのケアが不十分なケースが多い。

おかゆさんは、本やインターネットで情報を集めるしかなかった。

NIPTは偽陽性が出る場合もあり確定検査を受ける必要があるが、その病院も自分で探し、確定診断を受けた。

そして18トリソミーは生存率が低く、妊娠の途中で亡くなってしまう確率も高いことを知った。

産まれたとしても、第1子を保育園に預けて共働きしているおかゆさんは、医療的なケアがどれくらい必要になるのか不安を覚えた。

一方で、18トリソミーの子どもを育て、幸せに生活をしている人たちのブログも読んだ。

毎日泣きながら夫と話し合いを続け、夫婦が下した決断は「中絶」だった。

非認定施設では、胎児の染色体異常が分かった人たちへのケアが不十分なケースが多い。

おかゆさんは、本やインターネットで情報を集めるしかなかった。

NIPTは偽陽性が出る場合もあり確定検査を受ける必要があるが、その病院も自分で探し、確定診断を受けた。

そして18トリソミーは生存率が低く、妊娠の途中で亡くなってしまう確率も高いことを知った。

産まれたとしても、第1子を保育園に預けて共働きしているおかゆさんは、医療的なケアがどれくらい必要になるのか不安を覚えた。

一方で、18トリソミーの子どもを育て、幸せに生活をしている人たちのブログも読んだ。

毎日泣きながら夫と話し合いを続け、夫婦が下した決断は「中絶」だった。

おかゆさん

「産んだ場合、家庭の環境が一変する。そちらに踏み出す勇気が持てなかった。育てる覚悟ができなかったというのが大きな理由です」

「決断をしたときは中絶を選んだら幸せになってはいけないと思っていました。でも今は、赤ちゃんは私たちを不幸にさせようとおなかに来たわけではない、私はずっと不幸でいなきゃいけないわけじゃない、と思えるようになってきました。命を『選べてよかった』と100%言い切ることはできません。でも『選択肢があったことはよかった』と思っています」

「産んだ場合、家庭の環境が一変する。そちらに踏み出す勇気が持てなかった。育てる覚悟ができなかったというのが大きな理由です」

「決断をしたときは中絶を選んだら幸せになってはいけないと思っていました。でも今は、赤ちゃんは私たちを不幸にさせようとおなかに来たわけではない、私はずっと不幸でいなきゃいけないわけじゃない、と思えるようになってきました。命を『選べてよかった』と100%言い切ることはできません。でも『選択肢があったことはよかった』と思っています」

おかゆさんは、必死に自分の子の命と向き合っていた。

「中絶を選んだ9割」の一人一人に、数字だけではイメージできない苦悩があるのだと知った。

「中絶を選んだ9割」の一人一人に、数字だけではイメージできない苦悩があるのだと知った。

「産むのは君だから」孤独の中で中絶を選択

聡美さん(仮名・40)

夫と子ども(3)の3人暮らし

通常のエコー検査がきっかけで第2子のダウン症がわかり中絶

夫と子ども(3)の3人暮らし

通常のエコー検査がきっかけで第2子のダウン症がわかり中絶

待ち合わせ場所に来た聡美さんは、物腰柔らかくほがらかな人だった。

聞くと、ダウン症の人やその家族に後ろめたさを抱いていて、街中で見かけると避けてしまうという。

一つ一つことばを絞り出すように話す聡美さんは、とても苦しそうだった。

聡美さんは、通常のエコー検査で赤ちゃんの首のむくみが指摘されたことがきっかけで、羊水検査を受け、ダウン症がわかった。

産むか中絶するかを決めるまでに残された時間は2週間しかなかった。

日本では、中絶は22週未満までと法律で定められている。

聡美さんのように短い期間で決断を迫られるケースは多い。

聞くと、ダウン症の人やその家族に後ろめたさを抱いていて、街中で見かけると避けてしまうという。

一つ一つことばを絞り出すように話す聡美さんは、とても苦しそうだった。

聡美さんは、通常のエコー検査で赤ちゃんの首のむくみが指摘されたことがきっかけで、羊水検査を受け、ダウン症がわかった。

産むか中絶するかを決めるまでに残された時間は2週間しかなかった。

日本では、中絶は22週未満までと法律で定められている。

聡美さんのように短い期間で決断を迫られるケースは多い。

聡美さんは、ひたすらダウン症の子どもを育てる親のブログを読みあさった。

しかし見つけられたブログは、ダウン症の幼い子を育てる親が書いたものばかり。

成人した後のものもなく、福祉や支援の情報にもたどり着けなかった。

自分たち夫婦が先に死んだら、ダウン症の子の世話を上の娘に任せることになるのだろうか。胎動を感じ赤ちゃんに愛情を抱きながらも、不安でいっぱいになっていった。

しかし見つけられたブログは、ダウン症の幼い子を育てる親が書いたものばかり。

成人した後のものもなく、福祉や支援の情報にもたどり着けなかった。

自分たち夫婦が先に死んだら、ダウン症の子の世話を上の娘に任せることになるのだろうか。胎動を感じ赤ちゃんに愛情を抱きながらも、不安でいっぱいになっていった。

聡美さん

「ダウン症の子を育てる方のブログとか見て、すごくかわいらしくて、幸せそうで、私たちでも育てていけるんじゃないかと思う日もあれば、将来、自分たちが死んだ後、さみしい思いをさせるんじゃないか、長女に負担をかけるんじゃないかと思う日もあって。決断しなければいけないけれど、決断したくない。そういう状態でした。産もう、頑張ろうと思ったり、やっぱり無理だと思ったり。そんな日々を繰り返しているうちに不安だけが大きくなって、いつからか中絶という方向に気持ちが傾いていました」

「ダウン症の子を育てる方のブログとか見て、すごくかわいらしくて、幸せそうで、私たちでも育てていけるんじゃないかと思う日もあれば、将来、自分たちが死んだ後、さみしい思いをさせるんじゃないか、長女に負担をかけるんじゃないかと思う日もあって。決断しなければいけないけれど、決断したくない。そういう状態でした。産もう、頑張ろうと思ったり、やっぱり無理だと思ったり。そんな日々を繰り返しているうちに不安だけが大きくなって、いつからか中絶という方向に気持ちが傾いていました」

唯一の相談相手だった夫は「産むのは君だから」と最終的な決断を聡美さんに委ねた。

結局、中絶を選んだ聡美さん。

そして、亡くなった280グラムの女の赤ちゃんを手に抱いた。

結局、中絶を選んだ聡美さん。

そして、亡くなった280グラムの女の赤ちゃんを手に抱いた。

聡美さん

「赤ちゃんと対面してだっこしたら、すごくかわいくて、大切で、いとしくて…。自分が命を絶っておいて矛盾しているんですけれど、それでもすごくかわいかったんです。先生や看護師さん、助産師さんが来たときには、赤ちゃんを隠しました。赤ちゃんに申し訳ない気持ちと愛おしいと思う気持ちが、人から見たら矛盾していると見えると思ったからです」

「赤ちゃんと対面してだっこしたら、すごくかわいくて、大切で、いとしくて…。自分が命を絶っておいて矛盾しているんですけれど、それでもすごくかわいかったんです。先生や看護師さん、助産師さんが来たときには、赤ちゃんを隠しました。赤ちゃんに申し訳ない気持ちと愛おしいと思う気持ちが、人から見たら矛盾していると見えると思ったからです」

その日から、1年以上がたった。

赤ちゃんのことを想わない日は1日も無い。

ふとした瞬間に涙が止まらなくなることもある。

しかし、夫との間で赤ちゃんの話をすることはタブーになっていて、赤ちゃんは「いなかった」ことになっているという。

聡美さんは、孤独の中で自分の選択に苦しみ続けていた。

赤ちゃんのことを想わない日は1日も無い。

ふとした瞬間に涙が止まらなくなることもある。

しかし、夫との間で赤ちゃんの話をすることはタブーになっていて、赤ちゃんは「いなかった」ことになっているという。

聡美さんは、孤独の中で自分の選択に苦しみ続けていた。

聡美さん

「後悔するような選択をしてはいけないと、赤ちゃんに対しても思っていました。でも今、後悔していないか問われると、難しい。誰かに相談できていたら違う未来があったのかなと本当に思いますね。こんなに苦しい思いをしなくてよかったのかなと。1人でずっと苦しんで悩んで、短い期間で決断しなければいけなかったから…。命が宿ったとき本当にうれしかったんです。本当にお母さんにしてくれてありがとうと、育ててあげられなかったけれど、赤ちゃんが本当に穏やかにどこかで笑ってくれていたらいいなと、勝手なんですけど、毎日それを思っています」

「後悔するような選択をしてはいけないと、赤ちゃんに対しても思っていました。でも今、後悔していないか問われると、難しい。誰かに相談できていたら違う未来があったのかなと本当に思いますね。こんなに苦しい思いをしなくてよかったのかなと。1人でずっと苦しんで悩んで、短い期間で決断しなければいけなかったから…。命が宿ったとき本当にうれしかったんです。本当にお母さんにしてくれてありがとうと、育ててあげられなかったけれど、赤ちゃんが本当に穏やかにどこかで笑ってくれていたらいいなと、勝手なんですけど、毎日それを思っています」

聡美さんは「パパとママのたからもの」と、赤ちゃんへの思いを母子手帳に書き込んで大切に持っていた。

短い時間と限られた情報の中で将来を想像するのが、どれだけ難しかったか。

孤独の中で厳しい選択を迫られる、出生前検査の現実を見せられたように思った。

出生前検査が広がる今、おなかの赤ちゃんの病気や障害を知った親たちを支えられる体制が不可欠ではないだろうか。

私は、決断を迫られた親たちを取材する中で、検査で障害がわかっても産むことを選んだ夫婦に出会った。

決め手は、夫婦が“本音”で話せたことだったという。

孤独の中で厳しい選択を迫られる、出生前検査の現実を見せられたように思った。

出生前検査が広がる今、おなかの赤ちゃんの病気や障害を知った親たちを支えられる体制が不可欠ではないだろうか。

私は、決断を迫られた親たちを取材する中で、検査で障害がわかっても産むことを選んだ夫婦に出会った。

決め手は、夫婦が“本音”で話せたことだったという。

(続編)「障害があるとわかって、この子を迎えた」

おはよう日本ディレクター

植村優香

2017年入局 福岡出身

名古屋局を経て現所属

多文化や多様性をテーマに取材

植村優香

2017年入局 福岡出身

名古屋局を経て現所属

多文化や多様性をテーマに取材