譲位の歴史と上皇

皇室の歴史をさかのぼると昭和天皇までの124代の天皇のうち、半数近くの58代で譲位が行われてきました。

飛鳥時代半ばの645年、35代の皇極(こうぎょく)天皇が孝徳(こうとく)天皇に譲位したのが始まりだとされます。

その後、平安時代になると、譲位は頻繁に見られるようになり、江戸時代にかけて譲位による皇位継承が半数を大きく上回るようになりました。譲位した天皇には、最高の天皇という意味をあらわす「太上天皇(だいじょう)」の称号が贈られ、「上皇」という略称で呼ばれました。

平安時代後期には、上皇が政務に関わる「院政」が見られるようになりますが、上皇が国政全般に関わったのは、鎌倉時代前期までの100年余りの間に限られます。

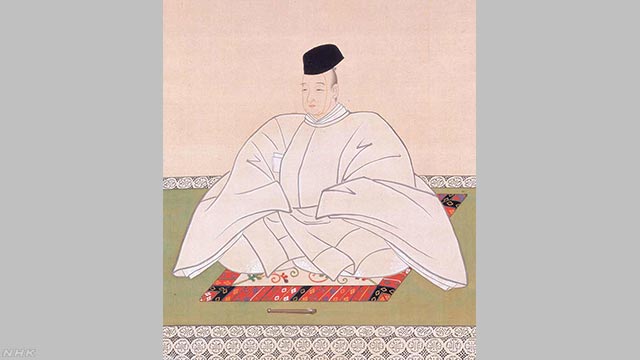

最後の譲位は今から202年前、江戸時代後期の1817年に、仁孝天皇(にんこう)に譲位した光格天皇(こうかく)によるものです。光格天皇は譲位後は、基本的に政務は行わず、和歌や管弦など皇室の伝統文化の継承や学術の奨励に努めたということです。

明治時代半ば、大日本帝国憲法とともに定められた旧皇室典範では、譲位が強制されて政治的混乱を招いた時代があったことなどを理由に皇位の継承は天皇の崩御だけに限られました。

その後、昭和22年(1947)に今の皇室典範が制定された際にも譲位の制度化をめぐる議論がありましたが上皇の存在による弊害への懸念などを理由に見送られました。

宮内庁は、「譲位した天皇が上皇として実質的に政務を執ったのは皇室の歴史全体から見ると限られた時代のものだ」と説明したうえで、「天皇が国政に関する権能を有しない現行憲法のもとでは、譲位や上皇が国政に混乱をもたらすことは考えられない」としています。