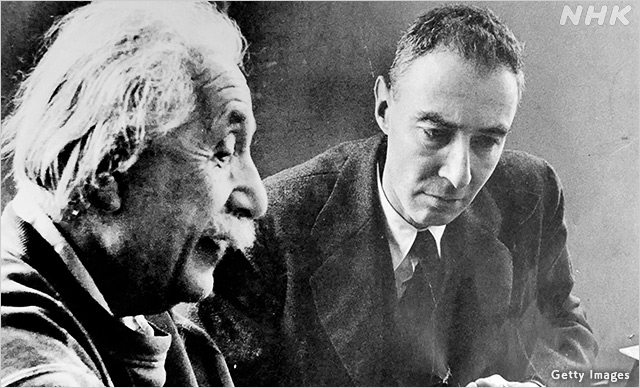

アメリカの映画界で最高の栄誉とされるアカデミー賞で、ことし、作品賞や監督賞など最多の7部門を受賞した映画「オッペンハイマー」。

原爆の開発を指揮した理論物理学者の半生を描いています。

手がけたのは『インターステラー』や『インセプション』といった人気作品で知られるクリストファー・ノーラン監督です。

なぜ、いま、この人物を映画の題材として選んだのか。作品に込めた思いを聞きました。

(国際部記者 杉田沙智代)

※インタビューは2月29日に行いました。記事では映画「オッペンハイマー」の内容に触れています。

映画「オッペンハイマー」とは

映画の舞台は第二次世界大戦中のアメリカ。

主人公のロバート・オッペンハイマーは原子爆弾を開発する「マンハッタン計画」に参加するよう打診されます。

そして、計画を指揮する立場となり、人類初の核実験に成功しますが、広島と長崎への原爆投下と、その惨状を知り、原爆を完成させたことについて苦悩を深めていきます。

その後、水素爆弾の開発に反対の声をあげ、社会から孤立していきます。

なぜこの人物を題材に?原点は自身の経験

イギリス生まれのノーラン監督。今回、なぜオッペンハイマーという人物を映画の題材に選んだのか。

その原点は、40年近く前の自身の経験にさかのぼると明かしました。

「オッペンハイマーの物語にはかなり前から関心を持っていました。私が育った1980年代のイギリスは核兵器や核の拡散に対する恐怖感に包まれていたんです」

当時は東西冷戦のさなか。

アメリカとソビエトが核開発競争を繰り広げ、ヨーロッパでは核の戦場になるのではないかという危機感から、反核運動が高まっていました。

それ以来、核の脅威、そしてそれがどのように世界に解き放たれたのかについて、考えを巡らせてきたノーラン監督。

その「核兵器」を生み出したオッペンハイマーが抱いた恐怖を原点に、作品づくりを始めたといいます。

心の葛藤を感じ取ってほしい

映画では、オッペンハイマーの視点や彼の心の内面を描くシーンはカラー。それ以外はモノクロで表現され、複雑に切り替わるのが大きな特徴です。

原爆投下後に続くカラーのシーンでは、オッペンハイマーが開発の正当性に苦悩し続ける様子が繰り返し描かれています。

ノーラン監督は、彼が経験した心の葛藤を感じ取ってもらいたかったといいます。

「観客は、彼の視点から物事を見ていきます。それによって、重要な場面で、観客も、彼が直面したジレンマを経験することになります。

彼と仲間の科学者たちが原子の力の可能性を発見して知識を深めていく様子や、敵国に先をこされないように兵器を開発しなければならない様子を目にするのです」

「オッペンハイマーは生涯を通して複雑な感情や思考と向き合いました。映画で見せたかった重要なことは、世界中で核兵器が解き放たれることで多くの“負”をもたらすと彼が見抜いていたことです。

自分の仕事がもたらす“負”の結果も承知の上で、それでも、矛盾した現実に直面し、あのような道を進まなければならなかったという、彼のジレンマに観客を巻き込もうとしました」

時代で変わる核の脅威への意識

核の脅威に対する人々の意識が、時代によって「変化している」と長年感じてきたノーラン監督。10代の息子の言葉を聞き、その思いを強くしたといいます。

「10代の息子は私に『僕たちの世代ではあまり関心がない。気候変動に比べると核兵器は大きな関心事ではない』と言いました。

衝撃でした。核兵器に対する私たちの意識や恐怖心は地政学的な状況によって変化します。変化することを常に意識し、懸念すべきなのです」

映画は世界の公開から8か月ほど遅れて、3月29日から日本で公開されます。

ノーラン監督は若い世代を含めて映画を見た人たちの間で、多くの議論が起きることを期待しているとしています。

「映画の結末は、人々を絶望させるものです。それは物語に必要なことでした。

しかし、現実の世界では、1945年以来、多くの個人や団体が、核兵器の数を減らそうと尽力し、大きな成功を収めてきました。ところが、ここ数年、間違った方向に向かっています」

「現実の社会では核の脅威に絶望すべきではありません。核の脅威をできる限り減らすよう政府に常に働きかけるべきです。そのためには核兵器の危険性を意識し続けることが必要です。

映画を見ることで、核兵器の絶え間ない脅威について、若い人たちにも思い起こさせ、関心を持ってもらえたらと思います」

取材を終えて

日本人として、映画を見て気になったのは、広島や長崎の直接的な被害は描かれていないことです。

なぜなのか。

ノーラン監督は、去年ニューヨークで行われた試写会で次のように述べています。

司会者

「映画では原爆で多くの人が死ぬ場面はなく、被害を強調していなかった。なぜなのか」

ノーラン監督

「オッペンハイマーの経験から逸脱することはしたくありませんでした。

オッペンハイマー自身、広島と長崎への原爆投下についてラジオで知ったのです。それを知った時、私自身もショックでした」

見る人の立場や育った環境によって、映画の受け止めは異なります。

アメリカではオッペンハイマーは「原爆の父」とたたえられ、日本への原爆投下が日米双方の犠牲者を少なくしたと考える人も少なくありません。

監督は今回のインタビューの中で「どう考えるべきかを観客に押しつける映画は、成功とは言えない」と話していました。

映画を見てそれぞれに考え、議論していくことを監督は望んでいるのではないかと思います。

世界がロシアによるウクライナ侵攻で核兵器使用の脅威を再認識させられるなか、この映画をひとつのきっかけとして、どうやったら世界がより核軍縮、核廃絶に取り組めるのか。地域や世代を越えて考える必要性を改めて感じます。

(2024年3月9日おはよう日本で放送)

国際ニュース

国際ニュース