太平洋戦争末期の沖縄戦では、住民を巻き込んだ激しい地上戦で20万人を超える人が亡くなり、県民の4人に1人が命を落としました。

6月23日は旧日本軍の組織的な戦闘が終わったとされる日で、沖縄県が「慰霊の日」と定め、最後の激戦地となった糸満市摩文仁の平和祈念公園では、戦没者追悼式が行われました。

沖縄戦から79年「慰霊の日」 平和への祈り

沖縄は23日、20万人を超える人が亡くなった沖縄戦から79年の「慰霊の日」を迎え、戦没者を追悼し、平和への願いを新たにする一日となりました。

糸満市の「平和の礎」や「魂魄の塔」では、朝早くから遺族などが訪れ、静かに手を合わせて平和への祈りをささげました。

県内のシンクタンクの調査によりますと、戦争を実際に体験した県民の割合は、全体の1割を下回っているとみられています。

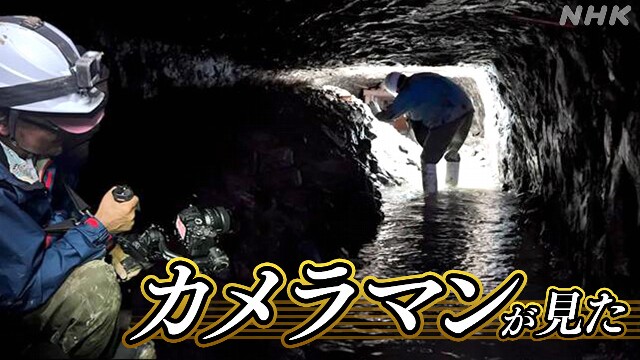

こうした中、先月には旧日本軍が首里城の地下に造った司令部壕のうち、住民の犠牲の拡大につながる作戦が決められたとみられる、重要な場所の新たな映像が公開されました。

首里城地下に眠る沖縄戦の司令部壕 撮影で感じた“恐ろしさ”

当時のことを証言できる人が少なくなる中、専門家からは沖縄戦の実相を伝えるための方法が、体験者の証言から、“物言わぬ語り部”とも言われる司令部壕などの戦跡に転換する分岐点にあるのではないかという指摘も出ています。

一方、県内には依然として全国のおよそ7割のアメリカ軍専用施設が集中し、国が沖縄を含む南西諸島の防衛力強化を進める中、自衛隊の新たな部隊の配備や強化も計画されていて、日本の安全保障に伴う沖縄の役割や負担は増しています。

県民の多くが命を落とし、平和への強い思いを持ち続けてきた沖縄。戦没者を追悼する23日は平和を見つめ直し、願いを新たにする一日となりました。

「平和の礎」には24万2225人の名前

平和祈念公園にある「平和の礎(いしじ)」は沖縄戦などで命を落とした人々を悼み、悲惨な戦争の教訓を後世に継承しようと、戦後50年の1995年に建てられました。国籍や軍人、民間人の区別なく、沖縄戦で亡くなった人の名前が刻まれています。

また、沖縄県出身者については沖縄戦だけでなく、昭和6年の満州事変以降に戦争が原因で亡くなった人の名前が刻まれています。

毎年6月23日の「慰霊の日」に合わせて新たに申告があった戦没者の名前が追加されていて、ことしは県出身者24人、県外出身者157人のあわせて181人が追加され、礎に刻まれた人はあわせて24万2225人となっています。

「平和の礎」朝早くから遺族などが訪問

「平和の礎」の前では、23日朝早くから遺族などが訪れ、静かに手を合わせて平和への祈りをささげていました。

78歳の女性「今、戦争の足音が聞こえる どうしても止めたい」

沖縄戦で祖父母や叔母など30人を亡くしたという今帰仁村の78歳の女性は、「ここからここまでみんな亡くなりました」と礎に刻まれた名前を指でなぞりながら話しました。

当時の状況について「米軍が上陸してきたので祖父を中心に避難しましたが、入ろうとした墓にはすでに日本軍が入っていて祖父たちが入ることは許されなかったそうです。糸満のほうに逃げて民家にとどまっていたところ艦砲射撃にあうなどして1人しか生き残りませんでした。母の姉の家族や妹の家族も全滅しました」と話していました。

そのうえで「今、戦争の足音が聞こえるでしょう。これをどうしても止めたいです。私は自分の身内から戦争の話を聞いているのでそれを伝えるのは義務だと思います」と話していました。

87歳の女性「孫やひ孫の成長のためにも世界が平和で」

平和の礎に母親、弟、いとこ、それに祖父母などあわせて8人の名前が刻まれているという那覇市の87歳の女性は沖縄戦で左目を失明しました。

女性は「当時は子どもですからいとこたちと4、5人で逃げなきゃいけなくて、知らない大人の集団に加わろうとすると、泣きわめくので追っ払われました。爆弾も怖いしどこに逃げていいいか分からない。最後は、摩文仁で日本軍の兵隊が14、5人いるところに入っていきました。火炎照射器で攻撃を受けてアメリカ軍に捕らえられました。お父さんお母さんの歳をとうに超えていますが、これから孫やひ孫の成長のためにも世界が平和でありますようにとその気持ちを持っていつも来ています」と話していました。

沖縄市の吉山米子さん「二度と戦争やってはいけない」

沖縄戦当時は2歳だった沖縄市の吉山米子(81)さんは、母親の背中におんぶされ避難しているさなか、アメリカ軍の攻撃を受けました。

しばらくして母親は亡くなり、みずからもけがをしてその時の砲弾の破片は体に残ったままだといいます。

吉山さんは「『ことしも来たよ。いつまで来られるかわからないけれど、みんなを守って下さい』と願いを込めて手を合わせました。若い人が多く、年配の方が亡くなったのかと、さみしい思いがある。79年前のことは今もつらくて口には出せないが二度と戦争はやってはいけない。若い人たちが興味を持ってくれたらうれしいです」と話していました。

嶺井正雄さん「戦争起こらないようにするのが一番の願い」

沖縄戦当時、現在の南城市に住んでいて、アメリカ軍が上陸する前に家族4人で本島北部に疎開したという嶺井正雄さん(91)は、父親と叔父の慰霊のため弟2人と平和の礎を訪れました。

正雄さんは「戦争が起こらないようにするのが、一番の願いだ。子や孫に伝えたいのはこれだけだ」と訴えました。

弟の良雄さん(87)は「残飯拾いで飢えをしのいで、やっと生きてこられた。その体験を2度としたくないし子や孫にさせたくない。戦争は、ガザやウクライナでもやっているがあまりにもひどすぎる。巻き込まれるのは住民だ」と話していました。

そして、南西諸島で進められている防衛力の強化について「自衛隊基地が増えて、沖縄が第2次世界大戦のときと一緒の立場におかれている。真っ先にやられるのは沖縄だ」と話していました。

那覇市の男性「まず、第一に平和を願いたい」

父親と兄弟3人、それに祖母、合わせて5人を失った那覇市の84歳の男性は「兄弟3人は艦砲射撃で、私の目の前で亡くなりました。その瞬間は記憶に鮮明に残っています。毎年、慰霊の日は当時のことを思い出してしまい、つらい。まず、第一に平和を願いたいと思います」と話していました。

豊見城市の男性「平和の世の中になってほしい」

沖縄戦やサイパンで戦闘に巻き込まれ、祖父や叔父あわせて4人を亡くしたという豊見城市の69歳の男性は、子どもや孫と平和の礎を訪れ「二度と戦争が起こらない状況に持っていかないといけないが、沖縄に自衛隊を送り込むなど今は逆になっていると、昔の人はこの雰囲気をわかっているのではないか。平和を願うしかない、平和の世の中になってほしい」と話していました。

那覇市の女性「戦争いつなくなるんだろう」

祖父の母と祖父の妹が亡くなったという那覇市の40歳の女性は、「祖父が学童疎開をしている間に母と妹が亡くなって沖縄に戻ってきたら誰もいなくなっていたと聞いています。いまも世界で戦争が続いていて、いつなくなるんだろうと思っています。早く戦争が終わって終結して、日常の生活を取り戻してほしい」と話していました。

19歳の女性「たくさんの人が亡くなられた。胸が痛くなる」

ひいおじいさんの名前が平和の礎に刻まれている那覇市の19歳の女性は、「亡くなった詳しい状況はわかりませんが、この時期が近づいてきたら、ひいおじいさんをはじめ、こんなにたくさんの人が昔、亡くなられたと思い、胸が痛くなります。ここに来て、自分たちのご先祖様に『ことしも来たよ』とあいさつして、しっかりしようという気持ちになります」と話していました。

那覇市の具志光雄さん「平和を維持してくださいという思い」

平和の礎を訪れた那覇市の具志光雄さん(76)は、祖父母など7人の名前が刻まれた礎の前で水や果物などを供え、手を合わせました。

具志さんは「私の父からは終戦後、台湾から沖縄に引きあげると、家族が全滅していてショックだったという話を聞いている。祖父はどこで亡くなったかわからず、祖母たちは入っていた壕に毒ガスを投げ込まれて亡くなった。一族が7人も亡くなっているので、『おじいさん、おばあさん、平和をそのまま維持してください』という思いで手を合わせました」と話していました。

那覇市の比嘉芳美さん「亡くなった悲しさ ずっと心の中で」

母方の祖父など3人を戦争で亡くしたいう那覇市の比嘉芳美さん(65)は、日の出に合わせて平和の礎を訪れ、「母方の祖父は戦場で亡くなり、遺骨が戻ってこないままで、祖母は『どこで亡くなったのか、遺骨が戻って来ないか』と亡くなるまで気にしていた。戦争というのは、本人、家族の人生を変えるもので、亡くなった悲しさを家族はずっと心の中で引きずりながら生きていかなければならない。慰霊の日に、こうして皆が世界の平和を思い続けることは大事だと思う」と話していました。

糸満市の大城英子さん「遺骨山積み 今でも忘れられない」

移民として旧南洋群島に渡った父と母のもとに生まれ、戦後、沖縄に戻ったという糸満市の大城英子さん(84)は、当時の様子について、「艦砲の穴があちこちにあって、池みたいに水がたまっていました。屋敷のそばのあちこちに遺骨が山積みになっていてそれが今でも忘れられません」と話していました。

大城さんは家族3人を戦争で亡くしたといい「姉は船が魚雷にやられて海の底で、妹は、栄養失調で台湾で亡くなりました。父は、戦後5年がたって戦死の通知がきました。母は頼れる人がみんないなくてきょうだい3人を育てるのに大変だったと思います」と話していました。

一緒に祈りにきた孫の董子さん(12)は、「戦争はニ度とやってはいけないことだし、平和がずっと続いたらいいなと思います」と話していました。

87歳の男性「戦が二度とあってほしくない」

沖縄戦当時、与那国島にいた祖父母と姉、甥がマラリアで亡くなったという87歳の男性は、「当時、八重山にはマラリアが蔓延していて、家族が全滅したところもありました。姉は日本軍が使うための飛行場を作っていてマラリアにかかりました。自分は小学3年生で、まともな教育を受けられず、水くみなどを手伝っていました」と振り返りました。

そして「なんといってもあれだけの人間が沖縄だけでも亡くなっている。悔しいですよ。それだけでなくて現在まで基地の問題で沖縄が犠牲を強いられている。ウクライナの戦争を見ると第二次世界大戦を思い出します。戦が二度とあってほしくない」と話していました。

那覇市の81歳の男性「戦争なければ元気だっただろう」

母と祖母を亡くしたという那覇市の81歳の男性は、「ことしも来ましたよという気持ちで祈りました。戦争がなければ、自分たちの親兄弟もまだまだ元気だっただろう。戦争は本当に残念だ」と話していました。

70歳の男性「毎年 平和の願いをここで」

70歳の男性は「祖父と祖父の弟の家族全員が、避難中に亡くなりました。二度とこういうことがないように、毎年平和の願いをここで誓いを立てようと来ています。いまだんだん世界がおかしくなっているので、平和がずっと続くように、安らかに眠ってくださいと祈りました」と話していました。

宮古島市の男性「慰霊の気持ちでお参りに」

宮古島の飛行場でアメリカ軍の攻撃を受けて叔父が亡くなり、また南方で船に乗っていた別の叔父を失ったという宮古島市の73歳の男性は、「沖縄でこんなに犠牲があり、慰霊の気持ちでお参りに来ました。息子や孫にもこういうことがあったと現地に来るだけでも、思いが通じると思います」と話していました。

一緒に訪れた那覇市に住む次男は「先祖がいて、自分たちがいる。おじいちゃんや、おじいちゃんのきょうだいの時代にあった戦争を二度と起こさないようにして、平和な沖縄が自分たちの子どもの代まで続くようにしたいです」と話していました。

孫の小学3年生の女の子は「きょうは戦争が終わった日で戦争は怖かったと感じる。戦争をなくしたい」と話していました。

志喜屋秀壮さん「戦争ない時代 当たり前でない」

祖父の名前が刻まれている平和の礎を母親と訪れた志喜屋秀壮さん(53)は、「祖父は軍に食料を供給するため漁師として、今の南城市からインドネシアの島に行ったが、漁に使う手投げ弾が誤爆して亡くなった。戦争のない平和な時代だが、それが当たり前ではなく、いつでも戦争になりうるということを若い世代にも意識してほしいと思う」と話していました。

豊見城市の男性「戦争をやったら大変」

沖縄戦当時4歳の豊見城市の83歳の男性は「戦争の記憶はほとんどないですが別々に逃げていた腹違いの姉2人といとこが亡くなりました。いつまでも安らかに眠り、みんなを見守ってくださいと伝えました。とにかく戦争をやったら大変です。始めたら簡単にはやめられない。沖縄など南のほうの軍備を強化しているから沖縄も近々危ないのではないかと考えてしまいます」と話していました。

バスガイドの秋重優里さん「知ったことを生徒に伝えられるよう」

夜明け前に平和の礎を訪れた那覇市のバスガイドの秋重優里さん(19)は「79年の月日がたったので、平和の祈りを込めて79羽の鶴も折ってきました。ガイドをするようになって、戦争のことを知ることができるようになりました。知ったことを生徒に伝えられるよう、生徒たちが少しでも理解が深まるようにしたいです」と話していました。

知念由依さん「沖縄から平和を広めていきたい」

祖母と両親、きょうだい2人と一緒に平和の礎を訪れた小学5年生の知念由依さん(11)は、祖母の親族2人の名前が刻まれた刻銘板を前に「先人の声を聞いて、沖縄戦を学んで二度と戦争をしないように沖縄から平和を広めていきたいです」と話していました。

妹で小学1年生の知念芽生さん(6)は、「怖かったね。命を大切にするよ」とつぶやきながら手を合わせていました。

「魂魄の塔」でも平和の祈り

「魂魄(こんぱく)の塔」は、沖縄戦最後の激戦地となった糸満市の米須に、沖縄戦の翌年の1946年に、県内で初めて建てられた慰霊塔です。

米須地区に収容された今の那覇市、当時の真和志村の住民がアメリカ軍の許可を得て遺骨収集班を結成し、道路や畑に散っていたおよそ3万5000人の遺骨を集め建立しました。

遺骨の見つかっていない遺族が多く訪れる場所になっていて、23日朝も訪れた人たちが静かに手を合わせて、平和への祈りをささげていました。

92歳の男性「兄たちの犠牲の上に今の生活ある」

兄2人が糸満市米須の近くで亡くなったという92歳の男性は「兄貴2人がこの近くで戦死して、魂魄の塔に遺骨が入っています。19歳と21歳でした。来年は沖縄戦から80年で、私ももう高齢なので来られない。兄貴たちの犠牲の上に、今の生活がある。2人の兄貴に感謝したい」と話していました。

86歳の女性「とにかく平和が続きますように」

沖縄戦で夫の母親と兄を亡くした那覇市の86歳の女性は、「主人のお母さんとお兄さんの遺骨が見つかっていないので、毎年来ています。とにかく平和が続きますようにと祈りました」と話していました。

一緒に来ていた53歳の娘は、「母が元気なうちに来られてよかったです。直接聞く機会もなかなかないので、こういう機会に戦争体験を聞いて、伝えていきたいと思います」と話していました。

83歳の女性「とても優しい兄だった」

83歳の女性は「兄は19歳のときに亡くなりました。写真も残っていません。私を『大きくなれ』とだっこして、それが最後だったとても優しい兄だった。戦争がなく、幸せに生きていくのが一番です」と話していました。

伊是名薫さん「孫には健康でさえいてくれればいい」

沖縄戦で父を亡くしたという伊是名薫さんは毎年、子どもと孫と一緒に魂魄の塔を訪れています。

伊是名さんは、「僕のお父さんが亡くなり、骨は帰ってきませんでした。糸満で亡くなったと聞いていますが、自分は生まれたばかりでした。孫には健康でさえいてくれればいいと思います」と話していました。

孫で中学2年生の玉寄友織さんは「祖父の父が亡くなったことを聞くと悲しいです。どんな理由があっても戦争はだめだと思います」と話していました。

大屋初子さん「自分たちの世代で終わりにしないと」

糸満市米須出身の大屋初子さん(88)は魂魄の塔の前で孫やひ孫などと一緒に花を売っていました。

沖縄戦当時、9歳だった大屋さんは砲弾が飛び交う中、家族や親戚11人と一緒に逃げ回ったといいます。

大屋さんは「壕(ごう)を点々としました。でこぼこな砂利道を小学3年生の自分がどんなふうに逃げたのか、今考えても考えられません」と当時を振り返りました。

そして、「生き延びて今は何にも不自由しない世の中になっていることを思うとあの戦争で亡くなった人たちが本当に気の毒でかわいそうです。一般人も犠牲になる戦争は、自分たちの世代で終わりにしないといけない」と話していました。

一緒に花を売っていた15歳のひ孫は「今は食べ物を毎日食べられるけどそれが当たり前ではない、ということを聞いてきました。今が幸せだと感じます。将来、子どもができたら、ひいおばあちゃんから聞いていることを伝えて忘れないようにしていきたいです」と話していました。

報道写真家 石川文洋さん「平和のこと考えてほしい」

ベトナム戦争などの取材で知られる那覇市出身の報道写真家、石川文洋さんが魂魄の塔を訪れ沖縄戦で防衛隊に招集され、本島南部で亡くなった祖父を悼み、手を合わせました。

石川さんは「自分は4歳の時に本土に行ったのでうろ覚えですが、おじいちゃんの冥福を祈りました。沖縄は地上戦を経験していて実際に砲弾や銃弾の音を聞いています。そういう、沖縄にあった平和でない生活がパレスチナやウクライナに今あり、戦争では一般の人、特に子どもが犠牲になります。小学生や中学生は慰霊の日に平和のことを考えてほしい。過去に亡くなった人を追悼することもあるけど、将来を担う人に沖縄戦がどういうものだったか伝えることも慰霊の日の目的だと思います」と話していました。

糸満市で「平和行進」

最後の激戦地・沖縄県糸満市では毎年の「平和行進」が行われました。

遺族や地元の人などおよそ300人が参加し、厳しい暑さの中、ひめゆりの塔から平和祈念公園までおよそ4キロの道のりを1時間かけて歩きました。

遺族の高齢化に配慮し、去年、歩く距離が従来のおよそ半分に短縮されました。

沖縄戦でアメリカ軍の爆撃により曽祖父を亡くした那覇市の永山盛賀さん(27)は、「祖母と参加しました。小学生のとき以来です。以前はただ歩くだけでしたが、この歳になって行進する意味がわかりました。これからは若い人たちが記憶を繋いでいきたいと思います」と話していました。

平和の象徴として育てた「ちょう」 子どもたちが放つ

糸満市の平和祈念堂では平和の象徴として育てられているちょうを地元の子どもたちが一斉に放ちました。

糸満市の平和祈念堂では、白と黒のまだらな模様が特徴で日本最大級のちょう「オオゴマダラ」を平和の象徴として育てていて、毎年、「慰霊の日」に合わせて放っています。

23日は地元のガールスカウトに所属する子どもたちなどが正午の鐘に合わせて黙とうし、沖縄戦で犠牲になった人たちを追悼しました。

このあと、子どもたちが合図に合わせておよそ20羽のちょうを79年前に砲弾が飛び交った空に向け一斉に放ちました。

参加した中学1年生の渡久地ここなさんは、「これからも平和であってほしいと思ってちょうを放ちました。沖縄で起きたことを伝えていきたいです」と話していました。

中学3年生の新屋月菜さんは「79年前の悲劇が二度と起こらないようにと願いを込めました。人に優しく接していくことから取り組んでいきたいです」と話していました。

那覇市の高校生たち ウクライナ支援の募金呼びかけ

那覇市では平和学習を経験した高校生たちがウクライナ支援の募金を呼びかけ、さまざまな世代の人が応じていました。

募金を呼びかけたのは、沖縄戦の体験を語り継ぐ活動を続け、去年亡くなった瑞慶覧長方さんの家族と那覇市の真和志高校の生徒たちです。

生徒たちは、瑞慶覧さんの孫で海外でウクライナ避難民への支援活動を行っている東優悟さんからウクライナの現状や平和の尊さについてオンラインで学びました。

東さんはウクライナ避難民のための託児所をつくるなどの支援活動を行っていますが、資金の確保が課題になっているということです。

募金をした83歳の戦争体験者の女性は「私も体験者なのでウクライナ情勢に関心がある。若い人たちが1人でも多く体験を聞いたり思いを寄せることは良いことだと思う」と話していました。

募金活動に参加した高校2年生の湧川あかねさんは「平和学習でウクライナの現状を知って、今までは、海を超えた国の話だと思っていたが、自分ごとと捉えないと世の中は変えられないと思った」と話していました。

また、高校2年生の眞喜志琉瑚さんは「ほかの国で戦争している人がまだいるので、授業で学んだことをたくさんの人に伝えていけたら少しでも役に立つのではないかなと思います」と話しました。