首里城地下に眠る沖縄戦の司令部壕 撮影で感じた“恐ろしさ”

「ここに1000人以上がいたのか-」

79年間、ほとんど人目に触れることなく眠り続ける沖縄戦の戦跡「第32軍司令部壕」。

その内部へ撮影のために入った私(加屋本)が感じたのは、当時の兵士や住民が置かれた過酷な環境と沖縄戦の恐ろしさだった。

(沖縄放送局 カメラマン 加屋本了/記者 西銘むつみ)

79年間、ほとんど人目に触れることなく眠り続ける沖縄戦の戦跡「第32軍司令部壕」。

その内部へ撮影のために入った私(加屋本)が感じたのは、当時の兵士や住民が置かれた過酷な環境と沖縄戦の恐ろしさだった。

(沖縄放送局 カメラマン 加屋本了/記者 西銘むつみ)

沖縄戦の実情を語る「第32軍司令部壕」

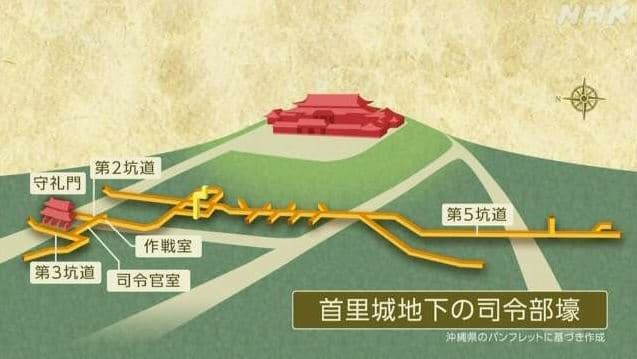

沖縄の象徴、首里城の地下で眠り続ける「第32軍司令部壕」は、県民の4人に1人が命を落とした79年前の沖縄戦で、旧日本軍の第32軍が根拠地としていた場所だ。

地盤が固く高台で戦況を把握しやすいとして、全長およそ1キロ余りにわたって構築され、当時、軍幹部を含む1000人以上がいたと考えられている。

地盤が固く高台で戦況を把握しやすいとして、全長およそ1キロ余りにわたって構築され、当時、軍幹部を含む1000人以上がいたと考えられている。

観光客でにぎわう首里城に対し、その地下に眠る司令部壕は「負の遺産」とも呼ばれ、沖縄戦の実情を語る戦争遺跡として、保存と公開を求める声が上がっている。

ただ、司令部壕は戦後、崩落の危険性が高いため一般には公開されていない。

首里城の地下の深さおよそ10メートルから30メートルの場所に、南北に縦断するように5つの出入り口がある坑道が掘られているが、沖縄県が厳重に管理し、いまは年に1度、管理する業者が入るだけだ。

ただ、司令部壕は戦後、崩落の危険性が高いため一般には公開されていない。

首里城の地下の深さおよそ10メートルから30メートルの場所に、南北に縦断するように5つの出入り口がある坑道が掘られているが、沖縄県が厳重に管理し、いまは年に1度、管理する業者が入るだけだ。

今回、そんな司令部壕の第2坑道と第3坑道と呼ばれる場所にテレビカメラが入る。

守礼門の真下に

4月下旬、小雨が降る中、観光客が多く訪れる守礼門のすぐ近くの進入坑道と呼ばれる入り口から、長靴にヘルメット姿の管理業者と共に、ハシゴを15段ほど降りて壕の中へ。

第3坑道を進むと守礼門の真下を通過。

地下13メートルほどの場所に高さ2メートル、幅3メートルほどのトンネルが続く。内部は真っ暗で、ライトを照らさないと足元すら見えない。

戦後、補強するために、天井と側面は、およそ1メートルおきに支保工と呼ばれる鉄骨が配置されている。

地下13メートルほどの場所に高さ2メートル、幅3メートルほどのトンネルが続く。内部は真っ暗で、ライトを照らさないと足元すら見えない。

戦後、補強するために、天井と側面は、およそ1メートルおきに支保工と呼ばれる鉄骨が配置されている。

この日の壕内部の気温は23.4℃、湿度はほぼ100%。重く湿った空気で5分もたたずに汗が噴き出し、メガネは曇って視界が奪われる。

壕内部の気温は1年中23℃前後で、沖縄の年間の平均気温と同じに保たれているのだという。

壕内部の気温は1年中23℃前後で、沖縄の年間の平均気温と同じに保たれているのだという。

空き瓶には~DAINIPPON BREWERY~

第3坑道をまっすぐ進むと、右手の足元の鉄骨にはさまざまな大きさの瓶が並べられている。沖縄戦当時のものと思われる空き瓶だ。

一升瓶は水色の透明な瓶で文字は書かれていないが、黒っぽいビール瓶には「DAINIPPON BREWERY」との文字がはっきりと刻印されている。

これらの瓶は壕内部で見つかったものが1か所に集められたということだ。

これらの瓶は壕内部で見つかったものが1か所に集められたということだ。

首里城の真下を通過し第3坑道をまっすぐ進むと、目の前に小さなトンネルのような入り口が見えてくる。

「エンジニアリングトンネル」と呼ばれる場所だ。

この名前は戦後アメリカ軍が見つけ名付けたと言われているが、何のために掘った場所なのか、用途はいまだにわかっていない。

「エンジニアリングトンネル」と呼ばれる場所だ。

この名前は戦後アメリカ軍が見つけ名付けたと言われているが、何のために掘った場所なのか、用途はいまだにわかっていない。

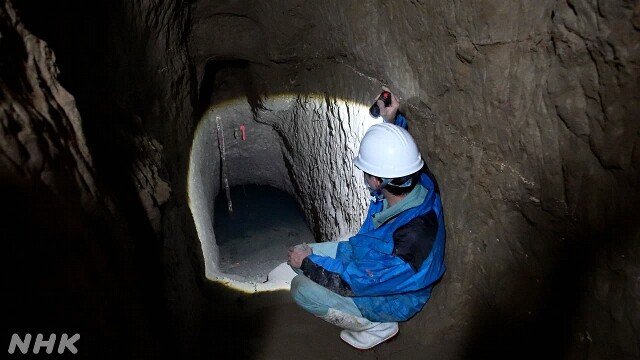

中に入ると幅は1メートルほどの細いトンネルで、左右に曲がり、奥に続く。ここでは支保工と呼ばれる鉄の補強はされていない。

天井は、ほかの区間と異なり特殊な形状で、高さが2段構造になっている。

砂岩の坑道で天井や壁面にも当時のツルハシで掘ったとみられる掘削痕が残る。壁は茶色っぽく堅く感じた。

壁面には鉄くぎが打たれたまま。そして、坑木が3本残っていて、わずかに当時の様子を伝えていた。

天井は、ほかの区間と異なり特殊な形状で、高さが2段構造になっている。

砂岩の坑道で天井や壁面にも当時のツルハシで掘ったとみられる掘削痕が残る。壁は茶色っぽく堅く感じた。

壁面には鉄くぎが打たれたまま。そして、坑木が3本残っていて、わずかに当時の様子を伝えていた。

司令官室があったとされる第3坑道

「エンジニアリングトンネル」から第3坑道に戻り先に進む。当時、司令官室があったとされる場所だ。

アメリカ軍の沖縄本島上陸から2か月近くたった昭和20年5月22日、劣勢を強いられていた日本軍の牛島司令官らは、この司令部壕を放棄し、本島南部へ撤退することを決めた。

多くの住民が避難していた本島南部では、日本軍の動きに合わせてアメリカ軍も南下し攻撃が激化したことから住民の犠牲が拡大した。

多くの住民が避難していた本島南部では、日本軍の動きに合わせてアメリカ軍も南下し攻撃が激化したことから住民の犠牲が拡大した。

直線に延びる坑道には、そうした司令官室の痕跡は全く残っていない。

通路の左側には、平成7年頃の沖縄県による調査の際に掘削した土砂が積まれ、行く道を狭くしている。高さは1.9メートルほどあり、立ったまま進むことができた。

通路の左側には、平成7年頃の沖縄県による調査の際に掘削した土砂が積まれ、行く道を狭くしている。高さは1.9メートルほどあり、立ったまま進むことができた。

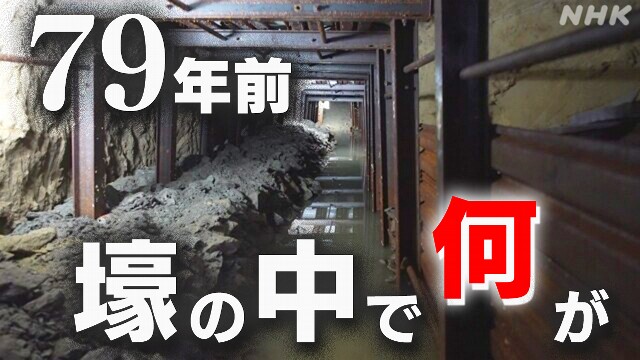

さらに狭くなる第2坑道

第2坑道を30メートルほど直線で進むと坂道に。

坂道に入ると高さは半分ほどになり、しゃがんで進む。

第2坑道は地層が砂岩ではなく、沖縄の方言で「クチャ」と呼ばれる泥岩の地層になり、足元はかなり滑る。

泥岩特有の匂いなのか、少し腐ったような匂いがしている。足元と天井の両方に注意しながら進む。

坂道の頂上から、ほぼ直角に左に曲がると大きな落石に行く手を遮られる。

第2坑道は地層が砂岩ではなく、沖縄の方言で「クチャ」と呼ばれる泥岩の地層になり、足元はかなり滑る。

泥岩特有の匂いなのか、少し腐ったような匂いがしている。足元と天井の両方に注意しながら進む。

坂道の頂上から、ほぼ直角に左に曲がると大きな落石に行く手を遮られる。

さらに第2坑道奥へ進む。

ここは鉄骨で補強されていない部分が続く。

戦時中から補強されていない坑道だったかどうかは不明。

坑道の幅は2.2メートル前後、高さ1.2メートル前後で、足元には20センチほど水が残り、中腰で30メートルほど進む。

床面に土砂が厚く堆積している可能性が高いと言われている。

ここは鉄骨で補強されていない部分が続く。

戦時中から補強されていない坑道だったかどうかは不明。

坑道の幅は2.2メートル前後、高さ1.2メートル前後で、足元には20センチほど水が残り、中腰で30メートルほど進む。

床面に土砂が厚く堆積している可能性が高いと言われている。

そして、最奥部。

ここは崩落で行き止まりになっている。

天板の上に崩落した土砂が乗っている状況だった。

ここは崩落で行き止まりになっている。

天板の上に崩落した土砂が乗っている状況だった。

“物言わぬ語り部”保存と公開は

今回、司令部壕の撮影は2回に分けて実施した。

壕内部が水没していたため、ポンプで水を抜く作業をしないと最奥部まで行くことができなかったためだ。水を抜く作業は8時間以上に及び、時期によっては壕内部がほとんど水没している場所もあると考えられる。

また、常に酸素濃度計で安全かどうかを確認し、送風機をつかい、新鮮な空気を送り続けたが、最奥部では少し息苦しく感じる事もあった。

沖縄戦で住民が身を潜めた自然洞窟のガマや壕は、命が守られた一方、いわゆる「集団自決」に追い込まれて住民が命を落とした場所でもあり、当時の状況を伝える「物言わぬ語り部」として平和学習で活用されてきた。

その一方、劣化で崩落の危険性が高まり入れないところが出ているほか、自治体によっては近年、開発や防災対策の一環で一部の壕を埋め戻すケースもある。

こうした中、沖縄県は、第32軍司令部壕について、住民の命を軽視した沖縄戦の実相を凝縮した戦跡だとして保存・公開に取り組んでいて、来年度には入り口の1つである「第5坑口」、令和8年度には「第1坑口」の公開を目指している。

壕内部が水没していたため、ポンプで水を抜く作業をしないと最奥部まで行くことができなかったためだ。水を抜く作業は8時間以上に及び、時期によっては壕内部がほとんど水没している場所もあると考えられる。

また、常に酸素濃度計で安全かどうかを確認し、送風機をつかい、新鮮な空気を送り続けたが、最奥部では少し息苦しく感じる事もあった。

沖縄戦で住民が身を潜めた自然洞窟のガマや壕は、命が守られた一方、いわゆる「集団自決」に追い込まれて住民が命を落とした場所でもあり、当時の状況を伝える「物言わぬ語り部」として平和学習で活用されてきた。

その一方、劣化で崩落の危険性が高まり入れないところが出ているほか、自治体によっては近年、開発や防災対策の一環で一部の壕を埋め戻すケースもある。

こうした中、沖縄県は、第32軍司令部壕について、住民の命を軽視した沖縄戦の実相を凝縮した戦跡だとして保存・公開に取り組んでいて、来年度には入り口の1つである「第5坑口」、令和8年度には「第1坑口」の公開を目指している。

戦争遺跡に詳しい元沖縄国際大学教授の吉浜忍さんは次のように指摘している。

吉浜忍さん

「戦争体験者が急激に少なくなるいま、人の記憶からモノの記憶へと転換する分岐点に来ていて、そうした位置づけで第32軍司令部壕を捉えてほしい」

「戦争体験者が急激に少なくなるいま、人の記憶からモノの記憶へと転換する分岐点に来ていて、そうした位置づけで第32軍司令部壕を捉えてほしい」

一方、今回の撮影を通して感じたのは、本当に過酷な環境だったと言うことだ。79年前の同じ時期に、このような環境下で1000人以上が壕の中にいたと思うだけで恐ろしくも感じた。

今後、少しずつ公開が進む坑口に対し、壕内部の坑道の環境は劣悪だ。老朽化が進んでいるほか、落盤などもあって公開には難しさが伴うのではないかと感じる。

今回、撮影した壕内の通路には支保工と呼ばれる鉄の柱とはりが120か所設置され、さらに支保工と壁や天井の隙間を発泡スチロールで埋めて崩落しないよう押さえつけていた。ただ、それは、人の手によって造られた地下壕が79年の時を経て徐々に自然に還ろうとしているようにも思えた。

人目に触れず地下に眠り続ける戦跡は、まさに当時を物語る場所だった。

今回の撮影が記録として、また映像を見た人の記憶として残り、壕に刻まれた戦争の記憶が、来年戦後80年となる沖縄戦について考えるきっかけになればと強く思う。

(5月22日「ニュースウオッチ9」で放送)

今後、少しずつ公開が進む坑口に対し、壕内部の坑道の環境は劣悪だ。老朽化が進んでいるほか、落盤などもあって公開には難しさが伴うのではないかと感じる。

今回、撮影した壕内の通路には支保工と呼ばれる鉄の柱とはりが120か所設置され、さらに支保工と壁や天井の隙間を発泡スチロールで埋めて崩落しないよう押さえつけていた。ただ、それは、人の手によって造られた地下壕が79年の時を経て徐々に自然に還ろうとしているようにも思えた。

人目に触れず地下に眠り続ける戦跡は、まさに当時を物語る場所だった。

今回の撮影が記録として、また映像を見た人の記憶として残り、壕に刻まれた戦争の記憶が、来年戦後80年となる沖縄戦について考えるきっかけになればと強く思う。

(5月22日「ニュースウオッチ9」で放送)

【動画公開】沖縄戦当時 旧日本軍司令部壕の新たな映像が公開

沖縄放送局 カメラマン

加屋本 了

沖縄県出身 カメラマン歴24年

NHKスペシャル

「沖縄 空白の1年 “基地の島”はこうして生まれた」担当

加屋本 了

沖縄県出身 カメラマン歴24年

NHKスペシャル

「沖縄 空白の1年 “基地の島”はこうして生まれた」担当

冲縄放送局 記者・解説委員

西銘 むつみ

1992年入局

沖縄放送局では主に沖縄戦や戦後処理を継続的に取材

3年いた首都圏放送センターでは、当時の環境庁、沖縄開発庁を担当

西銘 むつみ

1992年入局

沖縄放送局では主に沖縄戦や戦後処理を継続的に取材

3年いた首都圏放送センターでは、当時の環境庁、沖縄開発庁を担当