なぜ今「月」を目指すのか

地球からもっとも近くにある天体、「月」。およそ38万キロ離れている。

東西冷戦の最中、1950年代の終わりから70年代中ごろにかけて、旧ソビエトのルナ計画やアメリカのアポロ計画で探査競争が行われた。

あれから半世紀余り。月を探査しようという動きが世界中で激化している。

なぜか。それは「水」が存在する可能性の高まりにあった。

激化する「月」の探査競争

月は近年、「水」の存在を示す研究論文が相次いで発表されるなど、人類が宇宙での活動領域を広げるうえで拠点となる場所に位置づけられた。月探査をめぐる国や民間の競争が激しくなった大きな要因のひとつだ。

その月探査に向けた動きの1つが、アメリカが日本やヨーロッパなどと進める国際プロジェクト「アルテミス計画」だ。

2022年11月16日、月を周回する無人の宇宙船を大型ロケット「SLS」で打ち上げ、計画の第1段階に入った。計画によれば2025年には、「水」が氷の状態で存在すると指摘されている月の南極付近に宇宙飛行士を降り立たせ、燃料として利用できるかを探る予定だ。一方、日本は「SLS」に搭載されたJAXAの無人探査機「OMOTENASHI」が日本初の月面着陸を目指すも成し遂げられず、2023年8月以降、「SLIM」という探査機であらためて月を目指す。

このほか中国は2020年、月の岩石などを地球に持ち帰ることに成功し、今後はロシアとともに月面などでの研究拠点の建設に向けた取り組みを行うとしている。

民間にも波及 見据えるのは「月」でのビジネス

国家間の競争激化に伴って、民間企業の間でも月をビジネスの舞台とする機運が高まりを見せている。

2019年にはイスラエルの民間団体が月面着陸に挑んだが、失敗。ほかにもアメリカの複数の企業が着陸船の打ち上げを計画しているなど、民間の動きも活発化している。

そのひとつが、東京にあるベンチャー企業「ispace」だ。

月着陸船を開発 ベンチャー企業「ispace」とは

東京に本社を置くベンチャー企業「ispace」は2010年9月に設立された。

アメリカのIT企業、グーグルなどが開いた民間で競う「月面探査レース」にチーム「HAKUTO」として出場し、月面探査車を開発。最終選考まで残った。

その後、無人の月面探査車に加えて、月に送り込むための着陸船の開発計画を継承。月面への到達を足がかりに宇宙の商業利用を拡大し、ビジネスにつなげたいねらいだ。

民間ならではの特徴①“スピード感重視”

月面着陸を成功させるうえで、欠かせない技術のひとつは着陸船の向きや姿勢を自動で制御できるシステムだ。

ところが、JAXAをはじめ日本はこれまで探査機を月面に降り立たせた実績がなく、すべてを純国産で開発するには多くの時間と費用がかかることが予想された。

そこで代表の袴田武史CEOは、かつて出場した「月面探査レース」などでの経験を踏まえ、「アポロ計画」で実績のあるアメリカの研究機関とともに開発を進めた。すでに確立された技術を活用することで、民間ならではのスピードとコストを優先した開発体制を整えながら、今回の打ち上げにこぎ着けた。

民間ならではの特徴②“急がば回れ”

月着陸船の打ち上げは日本時間の2022年12月11日午後4時38分、アメリカ・フロリダ州の発射場で行われた。着陸船が搭載されたのは、アメリカの民間企業「スペースX」のロケットだ。

打ち上げのおよそ47分後にロケットから切り離され、地上との通信を確立し、姿勢が安定しているかや電源が供給されているかなどを確認。月着陸船から送信された電波はヨーロッパの宇宙機関が運用する地上のアンテナで受信したあと、東京・日本橋にある「ispace」の管制室に送信されている。管制室で運用を担当するのは海外の宇宙機関出身のエンジニアなどで、月着陸船の状況を確認し必要な操作を行っている。

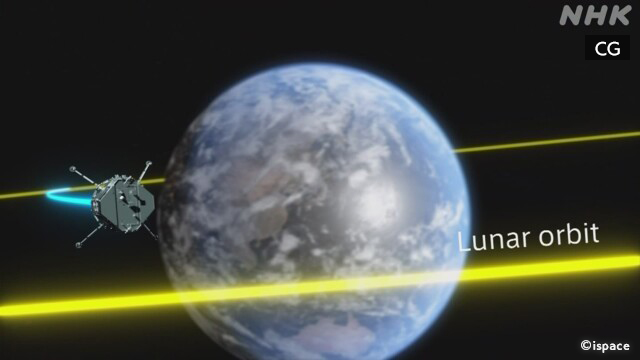

しかし着陸船は直接月には向かわない。地球からおよそ137.6万キロのエリアまで遠ざかった。理由は燃料を極力節約して安定飛行するため。まさに“急がば回れ”と言うことだ。

打ち上げのおよそ3か月後、今度は太陽の重力を利用しながら月に近づく。遠回りしながらも確実に「月」に近づく。

そして4月13日、高度100km前後で月を周回する軌道に入り、いよいよ着陸の準備に入った。

極めて難しい“着地” 機体の構造は?

今回打ち上げられた月着陸船は、高さはおよそ2.3メートル、幅はおよそ2.6メートルで、重さは燃料を入れない状態で340キロほど。底面と上面が八角形の「八角柱」に近い形をしている。

側面には、太陽光パネルが貼り付けられているほか、放射線のダメージを防ぐとともに氷点下170度から110度まで耐えられる設計になっている。

上面には通信機器やカメラが設置されているが、積み荷は最大30キロまで搭載が可能だ。推進装置が底面を中心に装着されていて、方向転換や姿勢制御のほか、着陸の時などにも使用される。

当然ながら、極めて難しいとされるのが月への着地。

月の北半球にある「氷の海」と呼ばれる場所の近くに降り立つ想定だ。

計画では、ガスを噴射して速度を落としながら徐々に月面に接近。月面に対して垂直になるよう姿勢を調整し、最終的には4つの脚で着地する。細い支柱に見えるが衝撃を緩和する機能が付いている。

着陸後は、月面で通信や電力供給ができるか確認。その後、月着陸船に搭載した機器の実証などを行う。JAXAなどが開発した月面で走行し、画像データを取る変形可能な小型ロボットのほか、発火のリスクが低く、低温や高温の環境でも動く電池など7つの荷物がその時を待っているのだ。

「月」を舞台にしたビジネス “布石”となるか

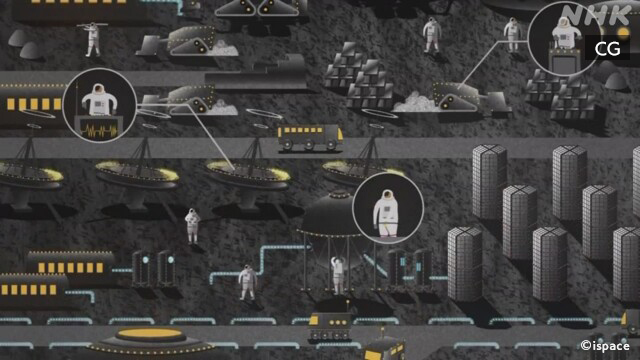

月着陸船を開発した「ispace」は、今回の打ち上げに加え、2024年には月面を走行する探査車を月に送り込む計画だ。

さらに2025年には、アメリカの研究機関などと共同で月面に荷物を運ぶサービス自体をNASAに提供する予定で、これらの売り上げは合わせて100億円ほどだという。今回のミッションなどを通じて、技術の実証や事業モデルの確立を図りたい考えだ。

一方で、宇宙の商業利用を月にまで拡大するには、技術的にも経済的にもさまざまなハードルを乗り越える必要がある。月の重力は地球のおよそ6分の1だが、小惑星に比べると大きく、これまで民間の力だけで探査機を月面着陸させた例はない。月探査は事業としての不確実性が大きく、月で新たなビジネスを展開するには、国も民間も商業利用についてのビジョンを明確化するとともに、開発コストをどう確保するかが課題となっている。

国家や民間を問わず激化する「月」をめぐる動きや競争。日本のベンチャー企業が開発した着陸船が月面に降り立つことで「月」を舞台にしたビジネスの布石にできるか。挑戦のときが迫っている。