東日本大震災では、増税を行って全国民が被災地を支えることで、繰り返し津波に襲われていた地域に、災害に強い街をつくることができたと思います。財源の確保が課題となった阪神大震災の時との違いです。

一方、私たちの提言のあとに、国が“全額を国費で負担”する方針を決めました。私たちは、そのことを想定していませんでした。結果として「国が負担するならやれることは全部やろう」ということが起き、復興事業全体のサイズが大きくなった面があると思います。

日本全体が人口減少の局面にあるなか、よりいいものを作ることと、より大きいものを作ることは別のことです。今後は、復興をどういう規模で進めるのか、災害が起きたあとではなく、事前に考えておく必要があります。そのために「防災庁」のような組織を作ることも検討すべきです。(兵庫県立大学理事長)

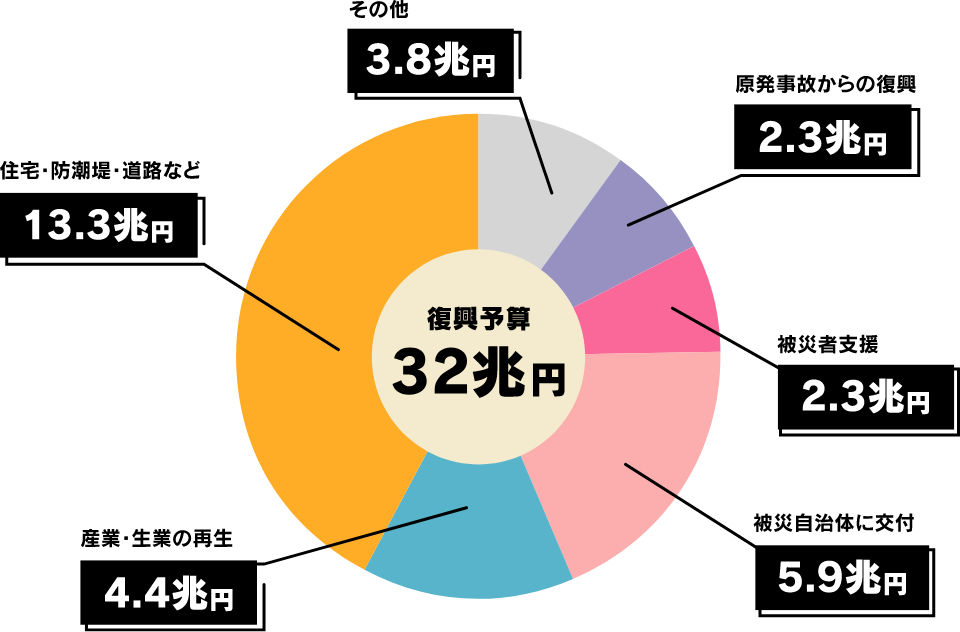

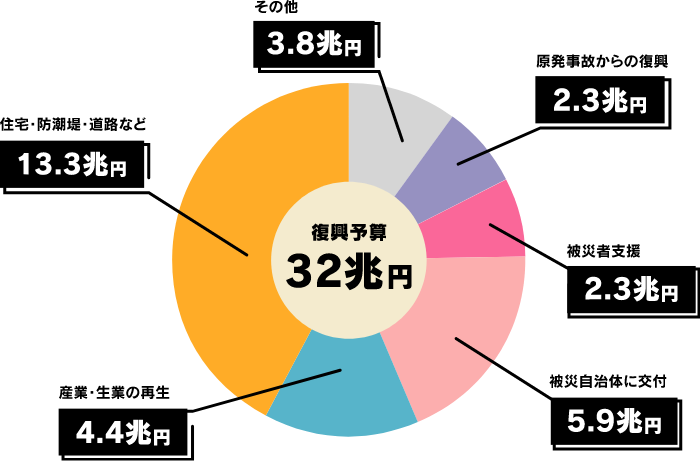

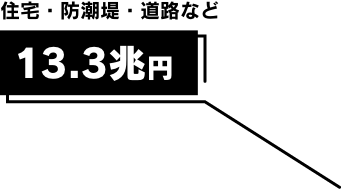

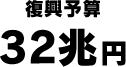

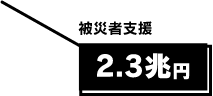

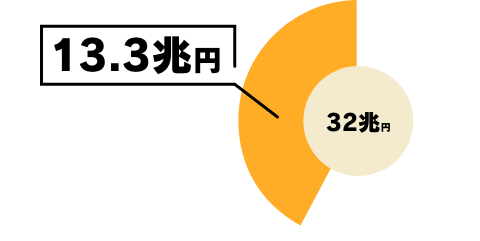

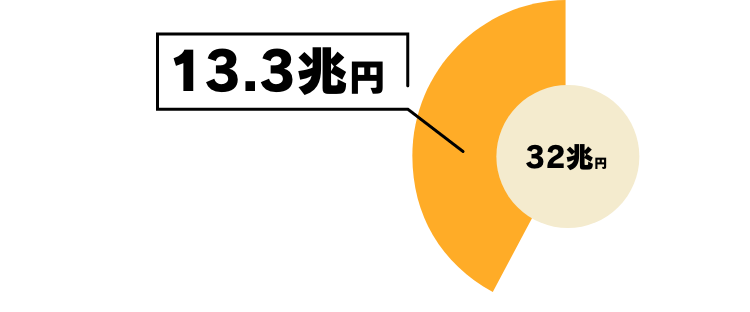

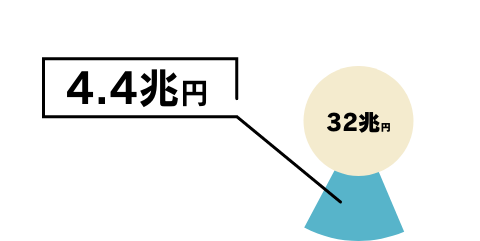

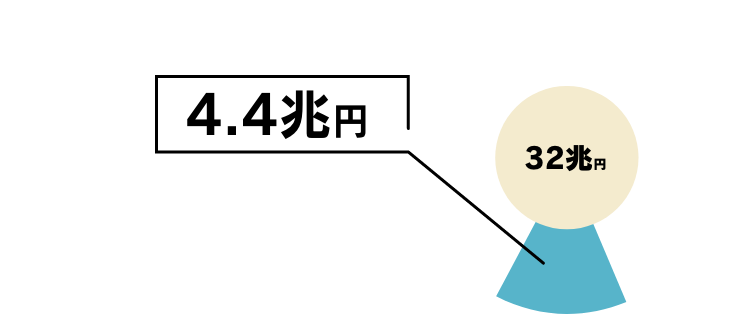

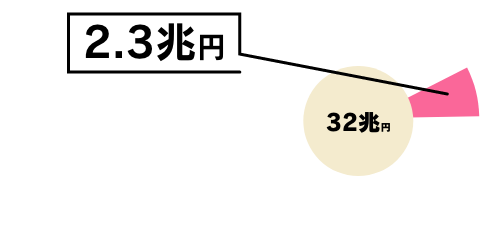

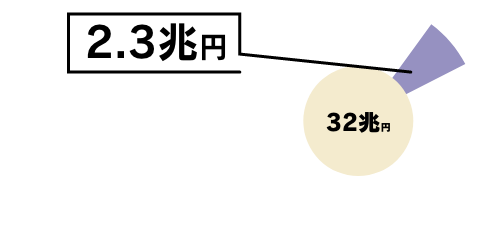

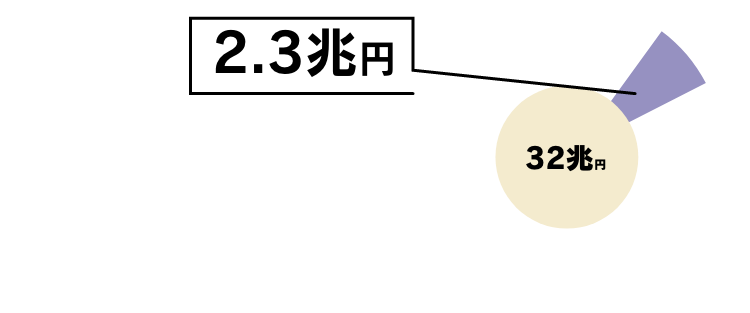

この間に投じられた国の復興予算は

約32兆円にのぼり、

被災地を支えるため

増税も行われました。

予算はどのように使われ、

復興はどこまで進んだのでしょうか。

東日本大震災が

もたらした被害

※津波や倒壊した街並みの写真があります

被害内容

- 2011年3月11日14時46分

三陸沖を震源とする M9.0 の巨大地震が発生 - 宮城県北部で 震度7 を観測

- 押し寄せた津波は堤防を乗り越え沿岸各地に甚大な被害をもたらした

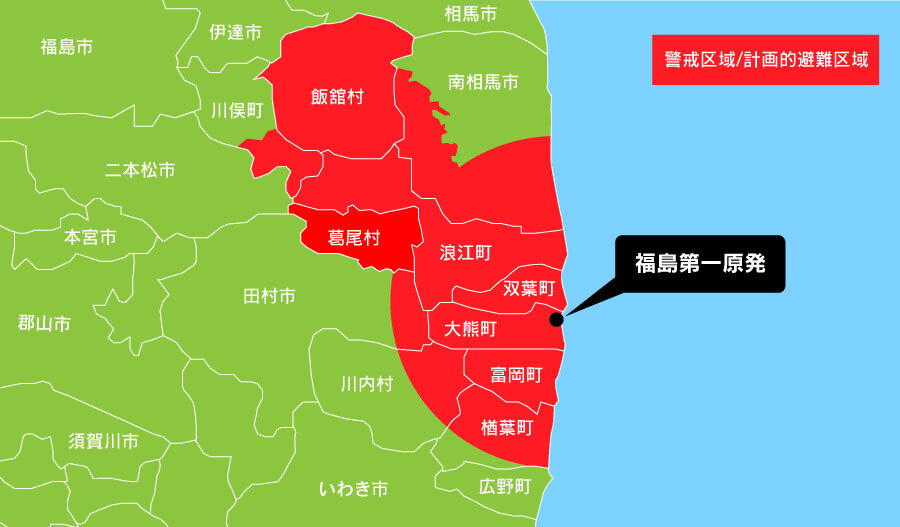

- 東京電力福島第一原子力発電所で 世界最悪レベルの事故 が発生

| 死者・ 行方不明者 |

2万2193人(関連死含む) |

|---|---|

| 住宅全壊 | 12万1996棟 |

| 避難者 | 最大47万人 |

●死者1万5899人、行方不明者2527人(警察庁令和2年12月10日発表)

●震災関連死3767人(復興庁 令和2年9月末現在)

●住宅被害は令和2年3月1日現在(総務省消防庁発表)

●避難者は平成23年3月14日 緊急対策本部資料

(青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木の避難状況の合計)

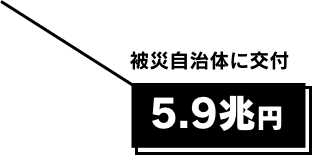

復興予算32兆円の

全体像

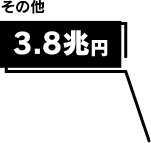

※復興予算32兆円は、復興庁の「復興財源フレーム」の対象経費(東京電力への求償対象経費と復興債償還費等を除く)令和元年度までの執行額と、令和2年度予算額の合計。「その他」3.8兆円は、令和3年度以降への繰越金7000億円も含む。

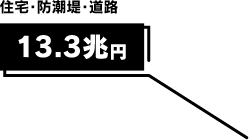

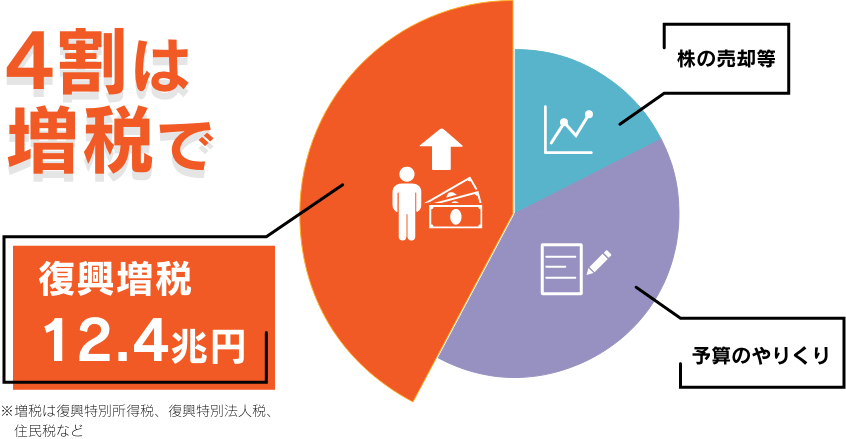

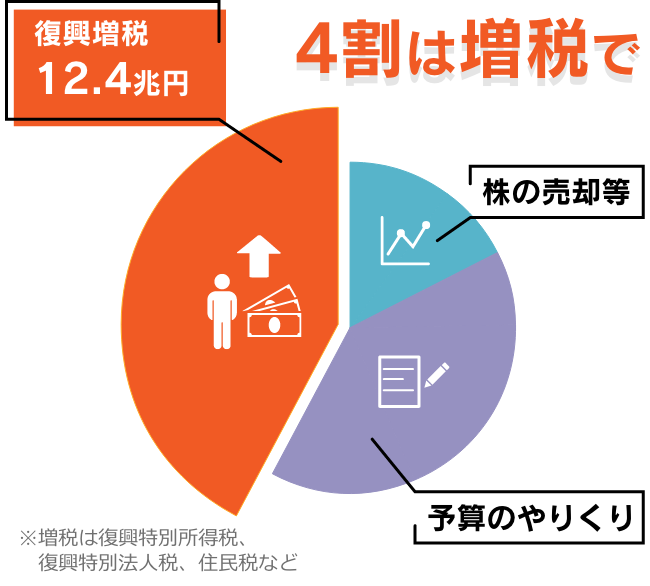

財源は?

増税分はどのくらい?

-

年収500万円

配偶者と子ども2人が

いる

会社員年間2,600円

-

年収500万円

会社員

年間4,400円

-

年収800万円

会社員

年間12,300円

※金額は復興特別所得税と住民税の増税分の合計。子どもは大学生と中学生の場合。平成23年財務省試算による。

| 増税はこの先も続く | 所得税 … 税額の 2.1%上乗せ (2037年まで) 住民税 … 1000円上乗せ (2023年度まで) |

|---|

どう使われた?防潮堤・

道路・住宅

13.3兆円

13.3兆円

13.3兆円

13.3兆円

気になるポイント

- 巨大防潮堤には賛否も

- 高速道路でアクセスは向上

- “街を作りかえた”住宅再建

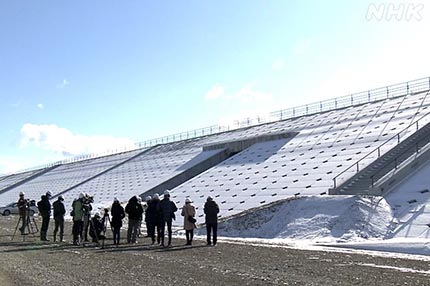

防潮堤

建設費用1.3兆円

※総延長・完成率は令和2年9月末現在。金額は令和元年度までの執行額と令和2年度予算額・繰越額の合計。

福島第一原発周辺自治体の防潮堤は別枠予算で整備。

-

建設される防潮堤の高さは2mから15m超も 海が見えなくなり、景観が破壊されたという声も

-

目指したのは「数十年に一度の津波から守る」 想定した津波の高さは「数十年に一度」クラス。

東日本大震災クラスの津波は防げないが、土地のかさ上げなどと合わせた「多重防御」で対応する考え

防潮堤には賛否も

- 生命と財産を守るため必要だ

- 海が見えなくなり悲しい

- 景観が悪くなると言う人いるが、

景観で命は守れない - 海が見えることで危険の情報を知ることもあるので、不安だ

(NHK被災者アンケートより)

復興道路

高速道路の総事業費約2兆円

※震災前に事業化された区間を含む

※震災後に事業化された「三陸沿岸道路」「宮古盛岡横断道路」「東北横断道釜石秋田線(釜石~花巻)」「東北中央道(相馬~福島)」の区間

どれくらい便利になった?

-

仙台~宮古が5時間半から3時間半に

通行は原則無料

-

物流の効率化で企業も進出

釜石には大型ショッピングセンターも

-

アクセス向上で人の流れが都市部に集中し、過疎化がさらに進むという懸念も

住まいの再建

事業費1.8兆円

※令和2年6月末時点

宅地は「防災集団移転促進事業・土地区画整理事業・漁業集落防災機能強化事業」

「宮城県石巻市内の定点撮影動画より」

「全額国費」による大規模な街づくりが各地で進められた。予定区画はすべて完了したが、地元を離れた人もいて空き区画も生まれている。

整備でどうなった?

- ふるさとでの暮らし再開

震災前の地区ごとに街ができ、知り合いも多いので安心感がある - 地域を離れる人も

完成までに時間がかかり、別の地域に住宅を再建した人も。

空き地もできている。

(NHK被災者アンケートより)

被災3県の人口は

岩手・宮城・福島の人口は

38万人減少

2011年

570万人

2021年

532万人(-6.6%)

| 宮城県女川町 | -43.3% |

|---|---|

| 宮城県南三陸町 | -37.2% |

| 福島県川内村 | -35.7% |

| 岩手県大槌町 | -29.4% |

| ※全国平均では -1.9% | |

※人口は平成23年3月1日現在と、令和3年1月1日現在の推計。福島第一原発周辺の7自治体の人口は住民基本台帳による。

どうして?

被災3県の沿岸部の自治体で、震災前より人口が増えたのは、仙台市とその周辺の計4市町のみ。避難した先に定住する人がいるほか、もともとの高齢化などもあり、自治体によっては大きく人口が減っている。

維持費に課題も

複合文化施設

年間3億円

ラグビースタジアム

年間4000万円

震災伝える施設

年間5000万円

どうして?

「被災地の文化や暮らしを豊かにする」「震災の記憶を伝える」などの目的で、地域にとって重要な施設の整備にも復興予算が投入された。しかし今後の維持費は、各自治体が負担する。人口も減るなかで施設の使用料だけでは維持費をまかなうことは難しく、費用をどう捻出していくかが課題となっている。

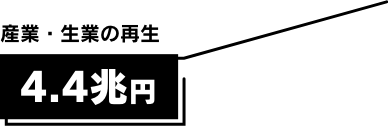

産業は戻ったのか?農業・漁業・

企業活動

4.4兆円

4.4兆円

4.4兆円

4.4兆円

気になるポイント

- 初めて導入 グループ補助金

- 雇用改善も 人手不足が深刻に

-

漁港の復旧にかけられた費用

約6300億円

⇒被災した319の漁港すべてで陸揚げ可能に

-

農地などの復旧にかけられた費用

約3500億円

⇒被災した約2万haの農地の9割以上が復旧

※令和元年度までの執行額と、令和2年度予算額・繰越額の合計。復旧した農地の面積は令和2年6月末現在。

中小企業を「グループ補助金」で支援

被災した企業がグループで復興計画を提出。

生産設備の復旧費用などに補助が受けられる。

| 736グループ1万1819件を支援 | 5297億円(令和2年8月) |

|---|

グループで新商品開発や商店街整備も

グループ補助金の効果は業種別で

バラツキも

※令和2年6月東北経済産業局「東日本大震災グループ補助金交付先アンケート調査」より

震災直前と直近決算期の売上高比較「変化なし」と「増加」の合計値。

補助金で企業の呼び込みも

従業員を雇った場合にはさらに助成金なども。

| 1112件の工場・企業に | 4258億円を補助 |

|---|

※令和2年9月末時点の次の4つの事業の交付決定額の合計(復興庁調べ)

「自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金」「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」「ふくしま産業復興企業立地支援事業」「原子力災害周辺地域産業復興企業立地補助金」

被災地の雇用は?

求人のデータは

改善したが

| 2011年2月 | 2020年12月 | ||

|---|---|---|---|

| 岩手県 | 0.53倍 | 1.15倍 | |

| 宮城県 | 0.52倍 | 1.17倍 | |

| 福島県 | 0.52倍 | 1.35倍 | |

| 全国 | 0.62倍 | 1.06倍 |

※都道府県(就業地)別有効求人倍率(季節調整値)(パートタイムを含む一般)

どうして?

有効求人倍率が1を超えると、働きたい人が仕事を見つけやすい状態。

被災地では復興工事の増加や人口減少などで仕事を見つけやすいが、水産加工業などは人手不足が深刻で、ミスマッチも生じている。

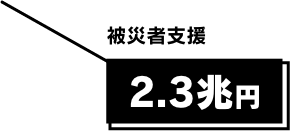

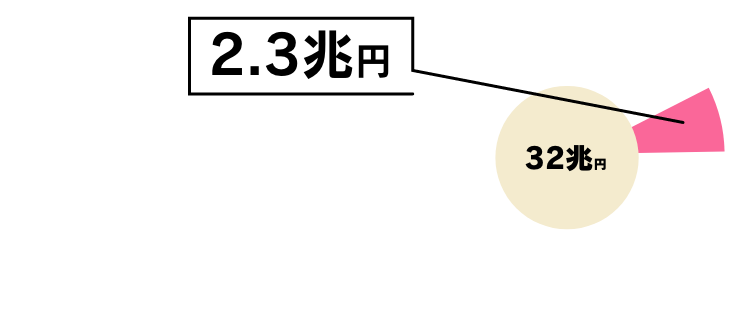

被災者の暮らしの支援は?支援金・NPO

2.3兆円

2.3兆円

2.3兆円

2.3兆円

気になるポイント

- 壊れた家の再建を支援

- 暮らしを支える

NPOなどが活躍

家が壊れた人には?

| 全壊 | 最大300万円支給 |

|---|

| 大規模半壊 | 最大250万円支給 |

|---|

被災者生活再建支援金

20万3984世帯

約3730億円(令和2年11月現在)

※令和2年12月に法改正。中規模半壊(30%台)の自宅再建も支給対象に(最大100万円)

暮らしを支える取り組みに

当初、省庁ごとに行われていた被災者支援事業を一本化。

これまで以上の規模で予算を投じ、多くのNPOや民間団体の活動資金となった。

| 支えるお金 (被災者支援総合交付金) |

748億円(令和2年11月時点) |

|---|

※令和元年度までは執行額ベース、令和2年度は交付可能額。

被災地でNPOが大幅に増加

担い手としてNPOが被災地で活躍。

岩手・宮城・福島3県のNPOの数は

48%増加

「みんな」の義援金は

被災3県に届いた義援金

4275億円

(令和3年1月時点)

全国から寄せられた義援金は、家族が亡くなった人や、家を失った人などに県を通じて届けられる。宮城県では津波で家が全壊した世帯に154万9000円が配られた。

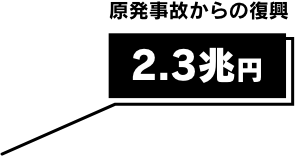

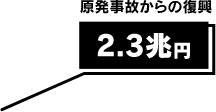

原発事故からの復興は?

2.3兆円

2.3兆円

2.3兆円

2.3兆円

気になるポイント

- 住民が避難した地域は今

- 廃炉や賠償などの費用は

原発事故で避難した人たちの帰還を支える

| 支えるお金 (福島再生加速化交付金) |

7375億円 |

|---|

※事業費ベース・交付可能通知額(令和2年9月)

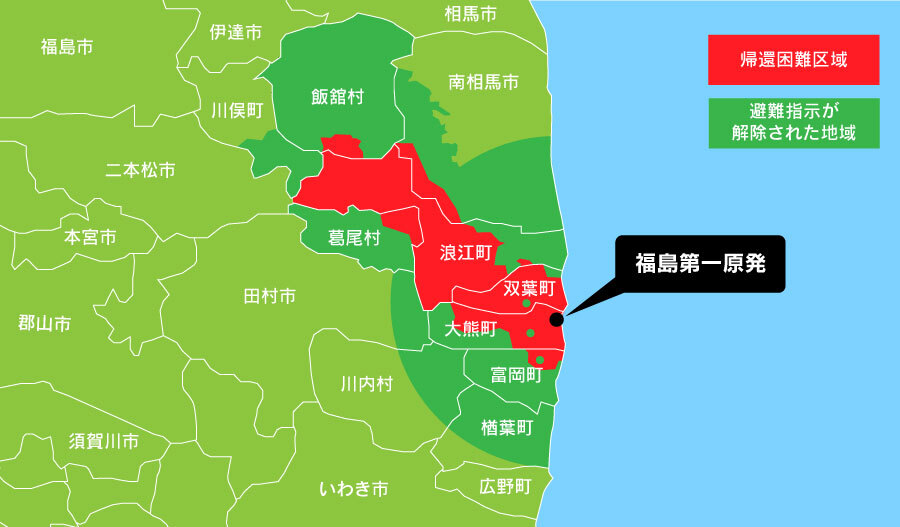

国が避難指示を出した地域

2011年2021年

切り替えできます

避難指示が解除された地域の住民は

解除地域に住民登録がある人のうち実際に住む人

31.6%(1万4375人)

※令和3年1月末現在。富岡町のみ2月1日現在。全体の平均は国の避難指示が出された11市町村が対象。

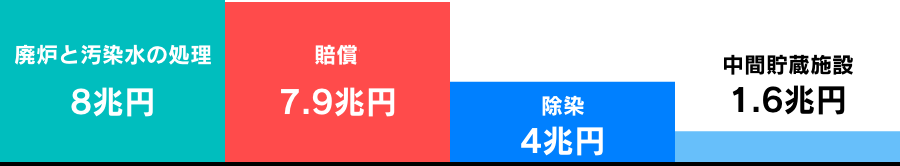

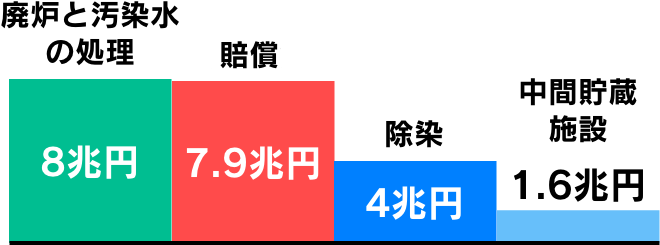

原発事故の処理にかかる

費用は?(復興予算とは別枠)

合計 21.5兆円

廃炉と汚染水の処理や除染の費用は原則、東京電力が負担。

賠償費用はほかの電力会社も支払い、電気料金を通して国民も負担している。

※金額は平成28年東京電力改革・1F問題委員会資料より

10年で見えてきた

ものは?

復興の取り組みは続く

「復興期間」は さらに延長

復興予算は 今後5年で1.6兆円。

計32.9兆円に。

※今後5年の1.6兆円には、繰越金7000億円含む当初、国が想定していた復興期間は10年。

しかし期間はさらに延長に。

今後は福島県の復興に重点が置かれる。

予算1.6兆円のうち1.1兆円が投じられ、福島県への移住の促進やロボット、エネルギーなど新たな産業創出を目指す。

巨額の復興予算 教訓は?

災害が起きる前から準備を

復興構想会議の議長として

復興ビジョンを提言五百旗頭真さん

仕組みが広がるきっかけに

クラウドファンディングで

被災地を支援米良はるかさん

私たちがクラウドファンディングを始めたのは2011年3月、東日本大震災発生の直後でした。タイミングは偶然でしたが、震災復興とともにこの仕組みが広がっていきました。

国の支援や義援金が被災者に届くまでには、どうしても時間がかかります。そうした中、支援を求める人にすぐに届けられるとして、東北を応援したい人たちの「思いを乗せたお金」が集まりました。そして、事業を再開したいお店や、新しいビジネスを起こしたい企業などの挑戦につながっていきました。

今、コロナ禍でも、この仕組みがさまざまに活用されています。災害などが起きたとき、困っている人にどうお金を届けるかは常に課題です。これからも支援を求める人と、応援したい人を、どうやってスピード感を持って結びつけていくか、向き合い続けていきます。(READYFOR株式会社代表)

東北でのNPOの取り組みが全国へ

自治体・企業・NPOの連携進めた

元復興庁政策調査官藤沢烈さん

東日本大震災の被災地では、NPOが社会福祉協議会などと連携して、行政だけでは支援が行き届きにくい人たちを支える活動にあたりました。特にコミュニティーの再建などに大きな役割を果たしました。また被災企業の販路拡大や新商品開発にもNPOは活躍しました。

使われた復興予算は、防潮堤などのハード面に比べると少なく見えますが、過去の災害に比べると大きな金額です。東北の被災地での取り組みは、その後、全国各地で起きる災害でも、NPOやその他の機関の連携が速やかにできるようになるなど生かされています。

一方で長期的には被災地でのNPOの活動は苦しくなっています。なかなか採算性が合わず、さまざまな補助事業に依存している団体が少なくありません。どう持続的な形に切り替えていくかが課題です。(一般社団法人RCF代表理事)

仕組みが広がるきっかけに

クラウドファンディングで

被災地を支援米良はるかさん

私たちがクラウドファンディングを始めたのは2011年3月、東日本大震災発生の直後でした。タイミングは偶然でしたが、震災復興とともにこの仕組みが広がっていきました。

国の支援や義援金が被災者に届くまでには、どうしても時間がかかります。そうした中、支援を求める人にすぐに届けられるとして、東北を応援したい人たちの「思いを乗せたお金」が集まりました。そして、事業を再開したいお店や、新しいビジネスを起こしたい企業などの挑戦につながっていきました。

今、コロナ禍でも、この仕組みがさまざまに活用されています。災害などが起きたとき、困っている人にどうお金を届けるかは常に課題です。これからも支援を求める人と、応援したい人を、どうやってスピード感を持って結びつけていくか、向き合い続けていきます。(READYFOR株式会社代表)

教訓が得られなければ無駄な予算に

復興支援プロジェクト

「kizuna311」を立ち上げた小山薫堂さん

この10年、私の故郷の熊本をはじめ日本各地で災害が頻発し、さらにコロナ禍も起きて、人間と自然との向き合い方が明らかに変わりました。いつ自分が被災者になってもおかしくないという覚悟と準備が必要な時代で、東北の復興をひと事として捉えてはいけないと思います。

「復興予算」は被災地で使われるだけでなく、そこから次の災害への心構えや教訓が得られなければ、無駄な予算になってしまいます。巨大な防潮堤といったものだけでなく、もっと人間のために使われていく必要があると感じています。

例えば文化芸術やエンターテインメントをきっかけに誰かの行動につながり、結果的に日本全体の防災意識が高まっていくといったことです。投じた予算が価値となって社会全体に回っていく仕組みを考えていく必要があると思います。(放送作家)