2011年3月11日。

巨大地震で、太平洋沿岸部を高さ10メートルを超える巨大津波が襲った。未曾有の被害を与えた東日本大震災。

それから11年。復興が進む一方で、沿岸部にはいまだに広大な土地が空き地のまま取り残されている。

なぜ使われないままになっているのか?今後の活用法は?

再生のカギを握るのは、スケボー選手や、実業家、ミュージシャンと、様々な分野で活躍する移住してきた若者たちだ。

(平浩史)

11年前のあの日

2011年3月11日。

太平洋側の各地は冷え込み、3月だというのに雪も降っていた。

午後2時46分、三陸沖を震源にマグニチュード9.0の巨大地震が発生し、宮城県栗原市で震度7を観測したほか、宮城・福島・茨城・栃木の4県37市町村を震度6強の揺れが襲った。

その後、高さ10メートルを超える巨大津波が押し寄せた。東日本の沿岸部に壊滅的な被害を与え、11万戸を超える住宅が全壊した。

多くの人々の命も失われた。宮城・岩手・福島・青森・山形の5県で合わせて1万5000人以上が亡くなり、2500人を超える人が今も行方不明のままだ。

進む復興 新たな生活始まる

国は復興の司令塔として復興庁を発足させ、復興増税も行って再建を進めた結果、まちの風景は、大きく変わることになる。

沿岸部に住んでいた人たちは、長年住んだ土地を離れ、防災集団移転として、整備した高台や内陸に引っ越し、新たな生活を始めている。

防潮堤でも防げない巨大津波

岩手県から福島県まで総延長400キロメートルの防潮堤も建設された。

宮城県気仙沼市小泉地区の防潮堤の高さは約15メートルにもなる。

しかしこうした防潮堤は、数十年から百数十年に一度の頻度で発生する津波を防ぐためのもので、東日本大震災のような数百年から1000年に1度の巨大津波を完全に防ぐことはできないという指摘がある。

このため、沿岸部の自治体は、浸水した地域の一部を、再び津波に襲われる危険性が高いという理由から、条例で住宅の新たな建設を禁止する「災害危険区域」に指定している。

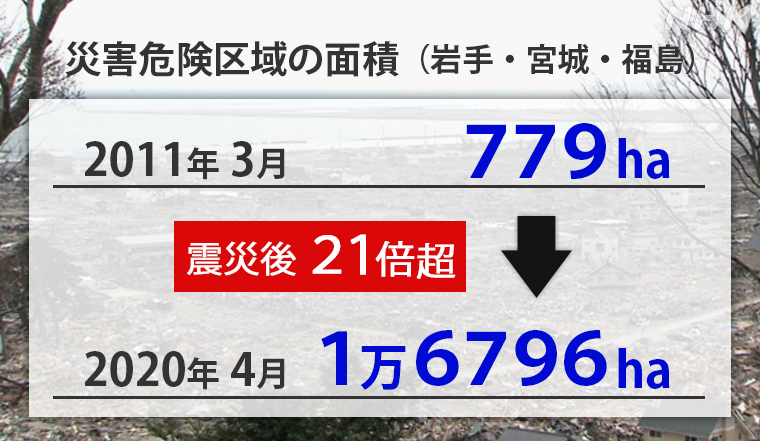

岩手・宮城・福島の3県の「災害危険区域」の面積は、2011年3月時点で、779ヘクタールだったが、震災後の2020年4月時点では、1万6796ヘクタール=東京ドーム3600個分となり、21倍以上に広がったのだ。

取り残された土地

今もこの「災害危険区域」の約3割が、活用が決まっていない空き地となって取り残されている。自治体にとって、空き地のままでは税収はない。一方で管理費はかかるため、有効活用できないか頭を悩ませている。

例えば、宮城県石巻市は半島部に約100ヘクタールの「災害危険区域」を抱えている。今後、土地の有効活用ができない場合、管理費として年間20億円かかるという試算もある。

各自治体は「災害危険区域」の空き地を活用するため、公園に整備するほか、水産加工団地や観光拠点など民間事業者の誘致を進めてきた。

しかし、かさ上げ工事に何年も時間がかかってしまい、事業者が別の場所で再建したり、人口が減った場所に店舗を置くのは難しかったりして、なかなか土地の活用が進んでこなかったのだ。

空き地に悩む町

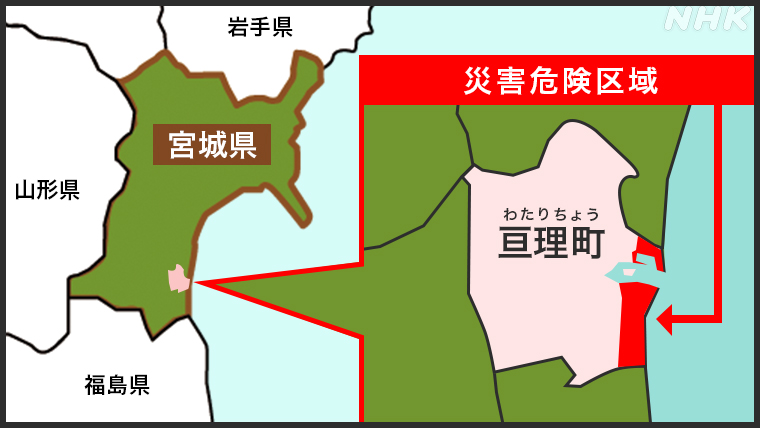

宮城県亘理町は、津波で町の面積のほぼ半分が浸水した。約300人が犠牲となり、2500戸を超える住宅も全壊し、沿岸部は壊滅的な被害を受けた。

町は被災者の宅地や災害公営住宅を内陸に設けるとともに、沿岸部を「災害危険区域」に指定した。

防災公園や、農地として活用を進めてきたが、活用できていない空き地が残っている。

荒浜地区には、30ヘクタールの「災害危険区域」が空き地のまま広がっているのだ。

こうした区域には人は戻らず、亘理町の人口は震災前の約3万5000人から、11年間で約2000人も減り、地域コミュニティー、産業の衰退に危機感が持たれている。

空き地を一大観光エリアに

亘理町は、冬の降雪量も少なく、震災前は“東北の湘南”と言われるほど多くの海水浴場があった。荒浜地区の海岸は1年を通して県内外のサーファーの人気スポットだった。

老後を暮らしやすい環境の中で楽しみたいと、亘理町へ転入を希望し、別荘で過ごす人も多くいた。

こうした賑わいを再生させようと、町は空き地を活用して荒浜地区を再び一大観光エリアにし、交流人口を拡大しようとしているのだ。

カギは移住者「地域おこし協力隊」

町が頼りにするのが「地域おこし協力隊」だ。

都市部から地方に移り住んでもらい、町おこしに携わってもらう自治体に総務省が財政支援する事業だ。

隊員がその地域に住みながら、地域ブランドや特産品の開発やPRをして地域を盛り上げたり、地元の農林水産業や住民の生活支援にも協力して地域を支えたりすることを目的としている。

全国1000余りの自治体で約5500人が活躍していて、隊員の多くが20代や30代の若者だ。

行政ではできなかった柔軟な地域おこし策を提案することが期待されている。

おおむね1年から3年の任期で自治体から委嘱され、任期終了後も、起業するなどして約6割が同じ地域に定住しているという。

この制度を活用して荒浜地区の再生を目指そうと、亘理町は去年から隊員を募集し、一度に採用する人数としては異例の30人の若者が町に移り住んだ。

プロとして活躍するスケボー選手やサーファー、それにアーティスト、ミュージシャンと、様々な分野で活躍する若者たちだ。

“ヨソモノ・ワカモノ”の斬新な発想で、空き地を賑わいの場に変えてもらうことを狙っている。

スケボー選手がボード場整備へ

「地域おこし協力隊」の1人、北海道出身の石塚佑太さんは、中学2年生の時にアマチュアのスケートボード全日本大会で優勝し、プロになった選手だ。

町の地域おこし協力隊の募集にあった「スポーツで町おこしをする」というテーマに魅力を感じて移住してきた。

初めて町に来て震災の話を聞いたときは、この何もない場所に元々は町があったと知って信じられない気持ちになったという。

現在は町に賑わいを生みたいと考え、ほかのスケートボーダーの隊員とともに子どもたち向けのスケートボード教室を開いている。

去年の東京オリンピックで注目を浴びたことも追い風に、石塚たちは町と連携して、今年中にストリートスケートボード場を荒浜地区に整備する予定だ。

ボード場は子どもからプロまで楽しめるようなものにする予定で、子どもたちからスケートボード文化を広げつつ、県内外の多くのスケートボーダーに足を運んでもらうのが狙いだ。

「亘理町からスケートボード文化を広めていければいいし、私がプロとして活躍することで亘理町の名前を世界に広めていけるように頑張りたい」

クラウドファンディングでカフェを

別の「地域おこし協力隊」のメンバーで、仙台市出身の柴田一生さんは、高校生の頃に東日本大震災を経験した。

被災地を目の当たりにしてきた柴田さんは、地元・宮城県の復興に役立ちたいと考え、東北大学に進学したあと、ボランティアで沿岸部の地域おこしイベントを企画してきた。

宮城県七ヶ浜町に、土産を買ったり飲食を楽しめたりする「海の駅」の立ち上げに携わり、コロナ前は年間40万人の訪問客を集めた実績がある“実業家”だ。

「自分のこれまでの経験を生かして、いろんな人に荒浜地区に来てもらうことで、11年前、ここで起きた震災の記憶を伝え続けられたらと思います」

この3月から、クラウドファンディングを行い、事業を応援してくれる人から寄付を集め、カフェテリアやキャンプ場をオープンさせる計画だ。

ほかにも、「地域おこし協力隊」として移住してきたプロのサーフィン選手のサーフィン教室や、ミュージシャンの音楽フェスの開催を予定していて、年間70回の集客イベントも計画している。

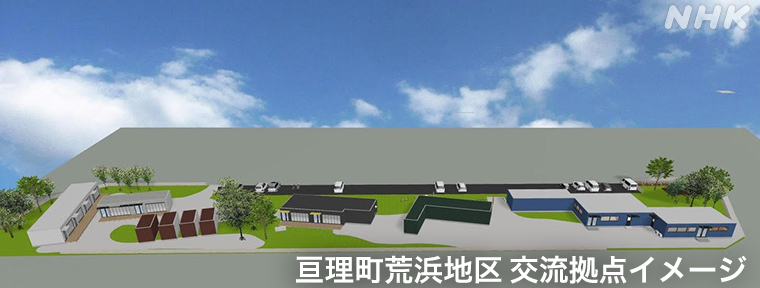

将来的に町はこの場所を、スポーツや音楽などを楽しむ人たちを県内外から呼び込み、カフェで一息ついたり、キャンプ場や宿泊施設に滞在したりして、さまざまな目的を持つ人たちが交流できる拠点にする計画で、賑わいが生まれる所にしていきたいという。

町は「地域おこし協力隊」をサポートしながら、アフターコロナには荒浜地区に年間20万人の観光客を呼び込むことが目標だ。

取り残された空き地は、移住してきた若者たちの力で賑わいを取り戻して再生できるのか。

東日本大震災の発生から11年。被災地の取り組みは続いている。