データよ、生きていてくれ

「データよ、生きていてくれ」

男性は、祈るような気持ちで、泥だらけのデータサーバーを車に積み込みました。記録されていたのは、1万6000人分の戸籍などの情報。私たちの生活を支える重要なデータが失われそうになっていました。

(盛岡放送局・市毛裕史、ネットワーク報道部・藤島新也、金子紗香、メディア開発企画センター・斉藤一成)

サーバーを探せ

佐々木琢磨さん。岩手県の職員で市町村を支援する担当でした。

大津波が襲ったあの日から2週間後の2011年3月25日。沿岸の大槌町に車で向かっていました。

目的は、津波にのみこまれた役場にあるかもしれないデータサーバーの回収。

当時、大槌町役場では、サーバーがある役場が津波に襲われたため、行政データが使えなくなり、住民票などの交付ができなくなっていました。

死亡した人や行方が分からない人が、どこに住んでいた誰なのか。被災者の安否確認さえ、ままならない状態だったのです。

そもそもサーバーが残っているかもわかりません。余裕がない町の担当者に替わり、なんとしてもサーバーを探す。その思いで、佐々木さんは大槌町に入りました。

町のあちこちにはがれきの山が。周辺のがれきを自衛隊に取り除いてもらい、何とか役場に入ります。

建物の中にも土砂が流れ込み、機材も散乱していました。

サーバーも流されているのではないか。

泥だらけになりながら、2階のサーバー室に。

「あった…」

そこには泥だらけのサーバーを積んだ棚が、奇跡的に流されず残っていました。脇には何匹ものサンマが流されていました。サーバーは濡れたままでした。

「データは無事だろうか…」佐々木さんは、祈る思いで車の後部座席に積み込みました。

サーバーはその日のうちに業者に引き渡され、製造元の東京の工場で洗浄されます。

幸い、データを記録するディスク部分の汚れを落とすことができました。

さらに、津波に襲われる前に停電していたため、サーバーは海水をかぶったもののショートせず、データも破壊されずに残っていました。

そして2週間後。

慎重な作業によってデータが復旧し、大槌町に届けられました。住民1万5994人分の戸籍や納税などの情報が失われずに済んだのです。

生活再建に欠かせない「り災証明書」の交付は、隣の釜石市より1か月遅れました。

それでも復旧したデータを使うことで、復興への1歩を踏み出すことができたのです。

「今回は幸運が重なりましたが、もし復元できなかったらと思うと…。手作業では到底カバーできないので、相当大きな支障が出たと思います」

データ喪失リスク 全国に

大槌町のように、行政データが危機にさらされたケースは、岩手県陸前高田市や宮城県南三陸町などにもありました。

共通していたのは「庁舎が被災した」ということです。

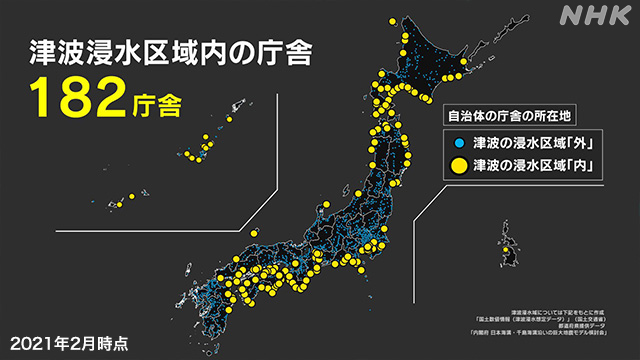

今回、NHKは、津波の浸水想定と自治体の庁舎の位置情報を使って、津波で被災する可能性のある庁舎が全国にどれくらいあるか調べてみました。

それが下の画像です。

黄色の○印が、津波の被害を受ける可能性がある庁舎です。その数、全部で182。

こうした庁舎では、重要な行政データを災害からどう守るのかが課題です。

国は震災の教訓から、事前にデータを「バックアップ」するよう求めています。

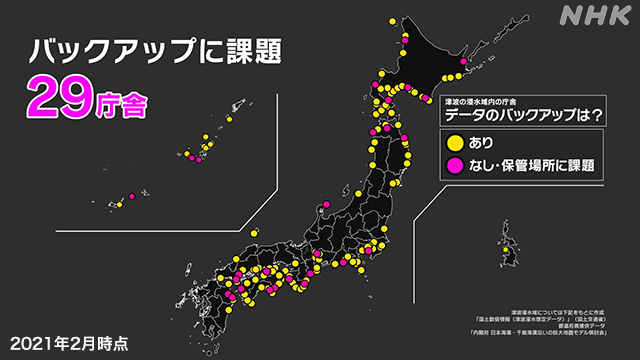

そこで、これら182の庁舎でのバックアップの状況を聞いてみました。

すると、15の自治体から「バックアップが終わっていない」「バックアップする必要性を感じない」といった回答が寄せられました。

また、バックアップは完了しているものの、保存場所が同じ庁舎内で、被災する可能性があるケースなども14ありました。

この現状について国の担当者は次のように話していました。

「様々な保存方法があるが、重要なのはデータの保管場所と庁舎が『同時に被災しない』ことです。災害でデータが失われることのないように対策を進めてほしい」

ジュラルミンケース 中身は…

今回の取材では、多くの自治体がデータのバックアップを進めていました。

多くが「クラウド」という役場の外にデータを保管できるサービスを利用したもの。震災が発生した2011年以降に各地の自治体で導入が進みました。

一方、アナログな方法と組み合わせた自治体もありました。南海トラフの巨大地震で、大津波が想定される和歌山県田辺市です。

上の写真、何だと思いますか?蓋を開けると…。

中に入っているのはLTOと呼ばれる磁気テープの記録媒体。これに、バックアップのデータが入っているんです。

田辺市では、月に1度、データを記録媒体に保存して、ジュラルミンケースに入れます。

そして、なんと、大阪・羽曳野市と奈良県・橿原市に送っています(!)実はこれは、互いにデータを保管しあう取り組み。

羽曳野市と橿原市からも、同じようなケースが田辺市に送られてくるということで、金庫で保管しているそうです。

庁舎が被災しても、いずれかの庁舎が残っていればデータを守れる…という仕組みです。

阪神・淡路大震災をきっかけに始まったそうで、20年以上続く取り組みです。

なぜ、こんなアナログな方法を続けるのかを担当者に聞いてみると…。

「情報通信技術が発達し、内陸の施設にもデータで保存しています。ただ、万が一を考えると、様々な方法でバックアップを取っておくのが重要です。そこで、長年続けているこの方法を今も続けているんです」

代わりの庁舎はあるか

せっかくデータを守っても、庁舎が使えなくなってしまっては、その後の復興に支障が出ます。災害対応の拠点や住民サービスを行う窓口を失うからです。

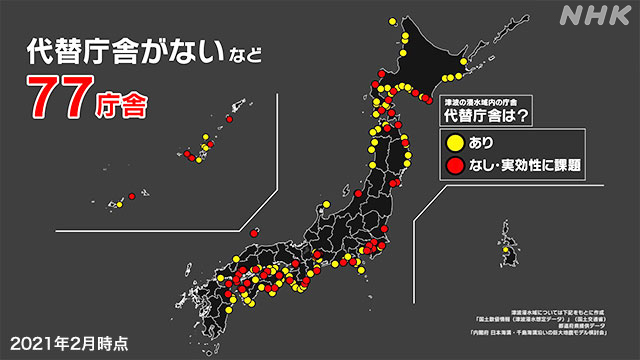

そこで大事なのが、被災した場合に使う代わりの庁舎、「代替庁舎」です。これについても調べてみました。

すると、津波で被災する可能性がある全国の182の庁舎のうち、34か所では代替庁舎が決まっていませんでした。

さらに、代替庁舎が決まっていても、浸水域の中にあるなどして、使えなくなる可能性を抱えたケースが43か所もありました。

あわせると77か所。災害時に機能不全に陥る可能性があります。

災害に備え機能分散を

当然、自治体も様々な工夫で乗り越えようとしています。

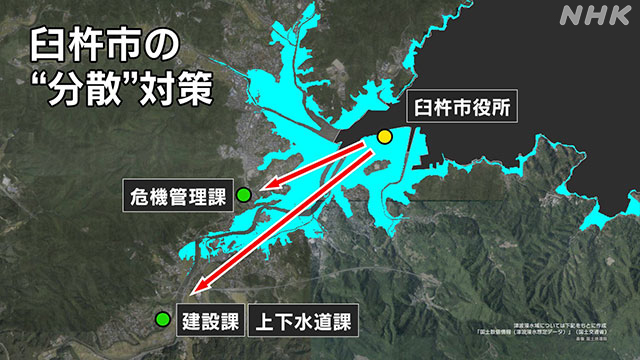

大分県臼杵市は庁舎の裏がすぐ海で、最悪の場合、庁舎が2.75メートル浸水する可能性があります。これは庁舎の1階が水没してしまうレベルです。

臼杵市では、東日本大震災後、庁舎の移転を検討しましたが、市街地はほとんど浸水域。庁舎を建てるのに使える土地もありませんでした。

そもそも、臼杵市役所がある中心市街地は、戦国武将の大友宗麟が築城した臼杵城の城下町として栄えてきた歴史があります。

ここから市役所が無くなると、にぎわいが失われるという懸念の声も上がったそうです。

そこで考えたのが、市役所の「機能の一部を分散させる」という方法です。

災害対応の先頭にたつ「防災危機管理課」を高台の消防施設に。復旧の要となる「建設課」「上下水道課」を内陸の高校跡地に移転しました。

危機管理課のある消防施設には、停電に備えた大型の非常用電源があり、停電しても最低3日はもちます。

さらに、データについても、クラウドの活用や、市内の複数箇所へのサーバーの分散で守っています。

「全員が納得する答えはないかもしれないが、課題を共有できた点が良かったです。地域によって地形の特徴や財政状況が異なるので、情報を住民と共有したうえで、対策についてしっかり議論することが重要だと思います」

機能分散 議論は住民と

今回、取材した臼杵市の「分散」対策が実現する前には、有志の市民によって庁舎の移転も議論されたそうです。

今も市役所には、当時、市民が考えた庁舎の模型が飾られていました。

模型のような庁舎づくりは実現できなかったということですが、職員が話していたことばが印象に残りました。

「住民を含めて“庁舎”の存在について本音で議論できたことは財産です」

私たちは、引っ越しや結婚など、様々な場面で役場を利用します。でも、災害で被害を受けてデータが失われれば、生活の再建に大きな影響が出ます。

暮らしを支える拠点である役場の安全をどう守るのか。私たちにとっても避けられない問題だと感じました。

盛岡放送局釜石支局記者

市毛裕史

2015年入局

佐賀局を経て釜石支局で震災取材を担当

ネットワーク報道部記者

藤島新也

2009年入局

盛岡局、社会部を経て現職

災害報道・データ分析を担当

ネットワーク報道部

ディレクター

金子紗香

データビジュアライズチーム「NMAPS」でデータ分析・可視化を担当

メディア企画開発センター

テクニカルディレクター

斉藤一成

主にソリューションアーキテクト、データビジュアライゼーションを担当

「サーバーが流されたらしいと聞いて、がく然としました。復旧は不可能だろうなと。職員も多く被災して、これは大変なことになったと思いました」