「原発に水を入れろ」決死の放水 舞台裏でいったい何が…

2011年3月。すべての電源を失い、メルトダウンした、東京電力・福島第一原子力発電所。原発の“暴走”を食い止めるには、高い放射線量の中、核燃料を冷やす水を入れる必要があった。命の危険もある、“決死の放水”。その重責を担ったのは、自衛隊だった。あの時、誰もが固唾をのんで見守った、ヘリコプターからの放水。舞台裏で、何が起きていたのか。10年の時を経て、新たに見えてきたものがある。

(社会部 西牟田慧・南井遼太郎、おはよう日本 五十嵐哲郎)

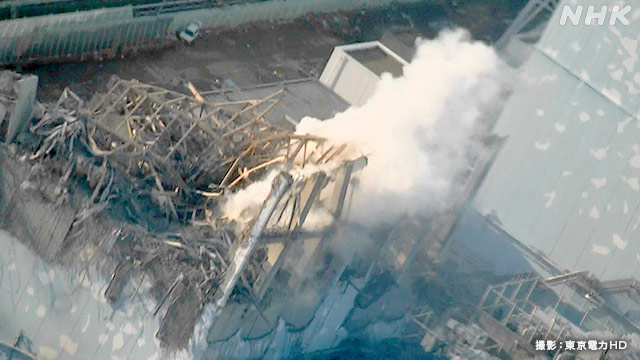

3号機爆発 そこに自衛隊がいた

あの原発事故で、自衛隊の存在が最初にクローズアップされたのは、3月14日のことだった。

午前11時1分、3号機が水素爆発。近くにいた自衛隊員が巻き込まれ、4人がけがをした。幸い、4人とも、命に別状はなかった。

そこにいたのは、陸上自衛隊の「中央特殊武器防護隊」と呼ばれる部隊の隊員たちだった。

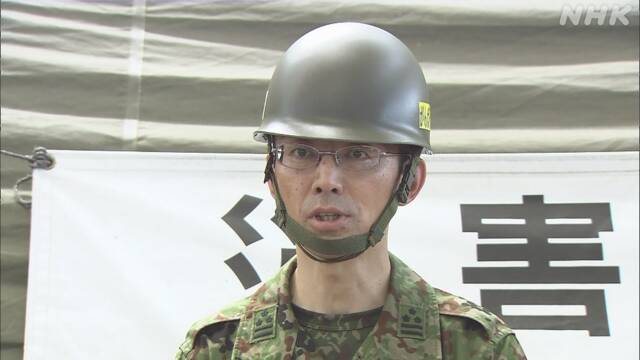

隊長の岩熊真司(59)。政府の現地対策本部から要請され、午前11時に3号機への地上からの注水を始めることになっていたという。

とっさに、車内で身を伏せた岩熊。

ふと見ると、空から、爆風で吹き飛ばされた建屋の破片が次々と落ちてきた。まるでスローモーションのようにがれきが降ってくる光景を、岩熊は今も忘れることができないという。

核や生物・化学兵器に対応するための専門部隊である、中央特殊武器防護隊。しかし、原発事故に直接対処することを想定した訓練は、行っていなかった。

当時の防衛省の原子力災害対処計画では、自衛隊の任務は「オフサイト」、つまり、原発の敷地外での住民の避難誘導や、放射線量の測定とされていたからだ。しかし、史上最悪レベルの事故を前に、その前提は、もろくも崩れた。この日以降、自衛隊は、前例のない原発事故への直接対処に、かじを切っていくことになる。

緊迫の日米 初めて明かされた記録

「なぜ、彼らは原発の敷地内にいたんだ?」

岩熊たちが水素爆発に巻き込まれたという情報を聞いて、ある自衛隊幹部は、耳を疑った。

統合幕僚監部の防衛計画部長、磯部晃一(63)。

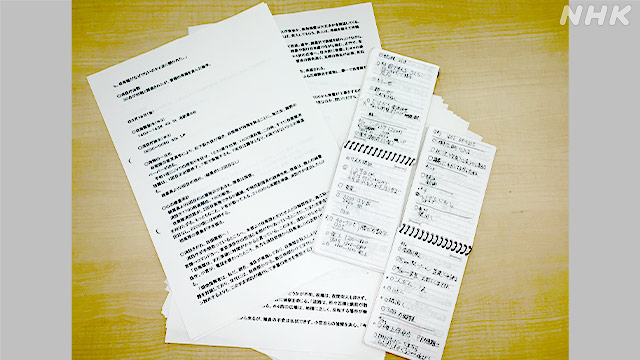

自衛隊トップ、折木良一統合幕僚長の補佐役として、一連の意思決定を間近で見聞きし、自身のノートに記録していた。

「原子力災害対処計画では、オフサイトで任務に当たることになっていたのに、中特防(中央特殊武器防護隊)はあそこにいた。現地対策本部から要請されたという情報が十分に伝わっていなかったんです。自衛隊の目が原発に向くようになったのは、そのころからです」

深刻な状況が続く中、政府は3月15日早朝、東京電力との統合対策本部を設置した。国として、事故に対処する姿勢を鮮明にした形だ。

そして、その頃から、取り沙汰されるようになったのが、自衛隊のヘリコプターによる上空からの放水だった。

3号機の燃料プールには、500本を超える核燃料が保管されていた。すべての電源を失ったことで水を冷やすことができなくなり、プールの水は蒸発し続けていた。一刻も早く水を入れなければ、放射性物質が大量に放出されるリスクがあった。

3月16日、自衛隊は、初めて上空からの放水を試みる。隊員の被ばくをできるだけ防ぐため、ヘリコプターの床にはタングステン製のシートを張った。側面には、合成樹脂の板を張り付けた。急ごしらえの対策だった。

海水をくみ上げ、原発上空に近づいたヘリコプター。しかし、放射線量があまりにも高く、この日の放水は断念せざるをえなかった。

磯部の記録によると、その日の午後10時すぎ、統合幕僚長の折木は、ある人物と電話会談を行っていた。相手は、在日アメリカ軍のトップである、司令官のバートン・フィールド。ここで、自衛隊の放水をめぐって、緊迫のやり取りが交わされた。

アメリカ軍の事情に精通し、調整・連絡役だった磯部。両者の発言を、克明に書き記していた。今回の取材で、初めて、その詳細を明かした。

<折木統合幕僚長>

「今日はトライしたが実行できず。明日再度トライする」

<フィールド司令官>

「正確な状況がつかめない。専門家も十分理解できていない状況」

「原発がさらに厳しくなると、米国人を退避させることもあり得る。大統領の判断次第」

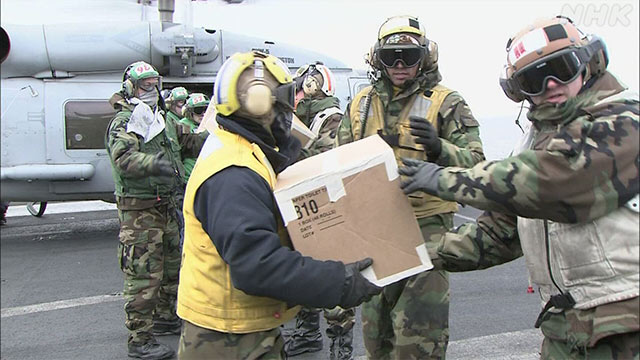

アメリカ軍は、震災発生直後から、2万人を超える兵士を被災地に派遣。物資の支援やがれきの撤去などに当たった。危機にひんした日本を支えた「トモダチ作戦」は、「強固な日米同盟」を内外にアピールした。

そのアメリカが、日本からの退避の可能性を示唆したことに、自衛隊幹部の間で衝撃が走った。

さらに、翌17日午前7時。折木は、ワシントンにいる、アメリカ軍制服組トップ・統合参謀本部議長のマイケル・マレンから、電話で、こう告げられていた。

<マレン統合参謀本部議長>

「GOJ(注:Government Of Japan=日本政府)が適切に判断されていないのではないか。米国に対する情報開示に不満がある。自衛隊がよりアグレッシブに行動し、事態をコントロールすべき」

磯部によると、自衛隊の幹部たちは、マレンやフィールドとの電話会談の前から、「あすは必ず放水する」と心に決めていたという。

一方で、アメリカからの“プレッシャー”ともとれるこうした声が、「ある程度、危険を冒してでも、やらなければならない」という覚悟につながったことも、また真実だという。

“放水決行” その意味とは

そして、2011年3月17日、午前9時48分。自衛隊は、原発上空からの放水を決行した。

任務に当たったのは、CH47ヘリコプター2機。3号機に向けて、計4回、30トンの水を投下した。放水直前に計測した放射線量は、高度90メートルで1時間当たり87.7ミリシーベルト。依然、非常に高い値だったが、許容範囲に収まっていると判断した。

この放水に、核燃料を冷やす効果がどれほどあったのかは、10年たったいまもわかっていない。しかし、自衛隊が危険を冒して放水を行ったことを知ったアメリカ軍は、その後、称賛のことばを寄せた。磯部は、あの放水を決行したからこそ、ギリギリのところでアメリカの信頼をつなぎとめることができたと考えている。

「日本が主体的にやらないと、アメリカは助けに来ることができない。私たちの中でよく知られた格言に、『同盟軍は助けに来てくれるが、運命はともにしてくれない』ということばがあります。あの時、同盟の本質というものを、突きつけられた気がしました」

あの時、折木に“アメリカ退避”の可能性を示唆した、フィールド司令官。今回、私たちの取材に応じた。

アメリカ側の発言の背景に、最悪の場合、東京周辺からの避難を余儀なくされるという見立てがあったことを明かしたうえで、こう話した。

「原子炉の中で何が起きているかを誰も理解しておらず、十分な速さで情報が出てこないという、いらだちがあった。ただ、世界最悪の災害が起きたのだから、少し待つ必要はあった。どんな理由であれ、もし、私たちが避難するなら、私は最後の1人になるつもりだった」

“子どものサッカーだと思った”

あの時、原発への放水は、上空からだけでなく、地上からも行われた。

陸上自衛隊中央即応集団の副司令官、田浦正人(59)。3月18日から、「Jヴィレッジ」に置かれた現地調整所の所長として、自衛隊、警察、消防、東京電力などの調整に当たった。田浦もまた、あの時起きたこと、統合対策本部とのやり取りを、克明に記録していた。そこからは、当時の混乱ぶりが見て取れる。

<3月19日のメモ>

「『明日0500(注:午前5時)までに50tの水を2回、自衛隊が#4(注:4号機)に放水せよ!』本部より指示あり。なぜ、0500までなのか、なぜ50tの水を2回なのか、なぜ自衛隊なのか???本部は何も答えない」

「朝一の自衛隊による放水を調整したにもかかわらず、0500から東電が工事をするので放水待てとの本部の指示。放水による冷却が先なのか、工事が先なのか、問いただすも誰も答えきれず」

田浦には、今も忘れられない光景がある。

ある日、比較的大きな余震が起きた。皆が懸念したのが、このとき、特に深刻な状態だった4号機への影響だったという。東京電力本店に置かれた統合対策本部では、メンバーが、次々と示されるデータにくぎ付けになっていた。

テレビ会議に参加していた田浦。そのとき、こう尋ねた。

「ほかの原子炉の水位は、どうなっていますか?」

その場にいた誰からも、答えはなかった。全員が4号機に集中し、ほかの原子炉の状況をチェックしていなかったのだ。

「目の前で起きたことに全員が追われ、他のことが見えなくなる。子どものサッカーのようだと思った。子どもって、ボールに全員が集まるでしょう、あの感じですよ。原発事故の全体状況をどこまでふかんすることができていたのか、危機対応の本質が問われていると思いました」

“史上最悪”の事故 教訓は生かされているか

“ヘリ放水”をめぐる日米の緊迫のやり取りを間近で見ていた、磯部晃一。

6年前に退官したあと、原発事故への対応を自分なりに検証したいと、自衛隊とアメリカ軍の関係者50人以上に聴き取りを重ねた。そして、そこで得た教訓を、次の世代に語り継いでいる。

東日本大震災、そして、原発事故から10年となった、ことしの3月11日。磯部の姿は、現役の幹部自衛官が学ぶ、統合幕僚学校にあった。そして、後輩たちに、こう語りかけた。

「トモダチ作戦というのは、美談です。しかし、美談の裏で、たくさんの葛藤や疑心暗鬼が渦巻いたことも事実です。日米同盟が瀬戸際までいった原発事故から、われわれはずっと学び続けないといけない」

福島第一原発の事故が起きるまで、原発の敷地内で事故対処に当たることは想定されていなかった自衛隊。

しかし、未曽有の事故を前に、政府は彼らに頼るほかなかった。

強く結ばれているはずの、日米をつなぐ糸。

しかし、未曽有の事故を前に、その糸は切れかかっていた。

想定外の事態に、どう対処するのか。

いや、どうすれば、想定外を無くせるのか。

危機対応の本質とは、いったい何か。

“史上最悪”のあの事故に、いやというほど多くの困難を突きつけられ、どうしようもないほどの無力感にさいなまれた私たちの社会は、この10年、同じことを繰り返すまいと、あらゆる場面で努力を続けてきたはずだ。

あれから、10年。

いま、私たちの社会は、未知の感染症という、新たな危機に立ち向かっている。

あの時の経験は、生かされているだろうか。

(文中敬称略 肩書きは当時 年齢は取材時)

社会部記者

西牟田慧

2011年入局

初任地は沖縄局

去年夏まで2年間防衛省・自衛隊担当

震災発生時は卒業間近の大学4年生

社会部記者

南井遼太郎

2011年入局

初任地は横浜局

去年夏から防衛省・自衛隊担当

原発事故翌年の2月に初めて福島で取材

おはよう日本ディレクター

五十嵐哲郎

2007年入局

震災時は初任地・広島局のディレクターとして

福島で放射線影響などを取材

「3号機の前につき、ドアを開けて車から降りようとした時、爆発が起きました。腹に響くような、ドーンという、低く、長い爆発音で、これまでの自衛官人生で聞いたどんな爆発音とも違いました」