3.11伝えた気象庁職員 ~病室から見えた桜~

東日本大震災の発生から、1か月後。彼は病室のベッドに横たわっていた。窓の外に見えたのは満開の桜の花。「まだ、やるべきことが…」“寡黙で一匹狼” 同僚にそう表現された気象庁職員がいた。

彼が「伝えた」、そして「伝えられなかった」3月11日とは…。

(社会部 気象庁担当記者 若林勇希)

できるだけ高いところへ…

『高いところに…できるだけ高いところに避難してください!』2011年3月11日午後4時00分。

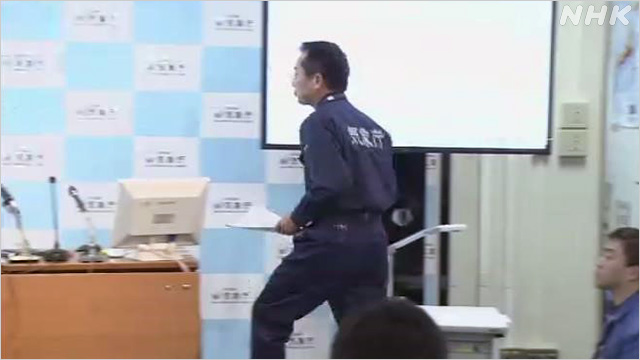

巨大地震発生後、最初の気象庁会見。

説明に立ったのは、当時、地震津波監視課長だった横山博文さん。

24時間体制で国内外の地震と津波を観測、警戒を呼びかける責任者だった。

説明は、ところどころ途切れながらも、続けられた。

“自分は小心者…”本人がそう言うように、人前で話すのは苦手だった。

それでも、全力で警戒を呼びかけた。

3月11日14:46~ 地震発生

地震発生前の3月11日午前。

横山さんは、自分が専門とする津波の予測技術に関する勉強会に出席。

その後、昼食をとり、7階にある自席でメールの確認をしていた。

その時、観測機器が、東北沖で発生した地震の波動をキャッチした。

室内の端末からは緊急地震速報のアラーム音。

それとともにマグニチュードの推定が示される。

『えっ…7.2! 7.2!!』部下の職員が叫んだ。

その後もマグニチュードの値は大きくなる。

気象庁も激しい揺れに襲われ、横山さんも自席のパソコンを必死で押さえる。

“とんでもないことが起こっている”横山さんは、地震の揺れの長さから、かなり大規模な地震だと直感した。

慌ただしい現業室 会見の準備へ

“大津波が来るに違いない”焦る気持ちを抑えながら、7階の事務室から2階の「現業室」まで階段を駆け下りる。

地震や津波を観測し、警報を出す気象庁の中枢基地だ。

「大地震が起動しました」「計測震度7」「震度速報を発信します」現業室で絶え間なく鳴り響くアラート音声。

『震源地の決定はまだか!』『エム(マグニチュード)の状況は?』職員たちの大声が飛び交う。

地震発生から約3分後、マグニチュードは7.9。

「大津波警報」が発表された。

予想された津波高は、宮城県で6メートル、岩手県と福島県で3メートルだった。

しかし岩手県の沖合にある波浪計で3メートル以上の津波が観測される。

沿岸に到達すると当初の予想をはるかに上回る…。

『津波高をあげよう』横山さんは上方修正を指示。

地震から約30分後、各地の予想津波高は、宮城県で10メートル以上、岩手県と福島県で6メートル以上などと、当初の予想を大きく上回るものに修正された。

マグニチュード9という巨大地震を引き起こした断層の破壊が3分以上にわたった結果、約3分で計算された当時のシステムの、津波高の予想は外れてしまったのだ。

明らかになった予報の限界。

すぐに取りかかったのが、みずからが直接警戒を呼びかけることができる記者会見の準備だった。

その間にも津波の到達は始まっている。

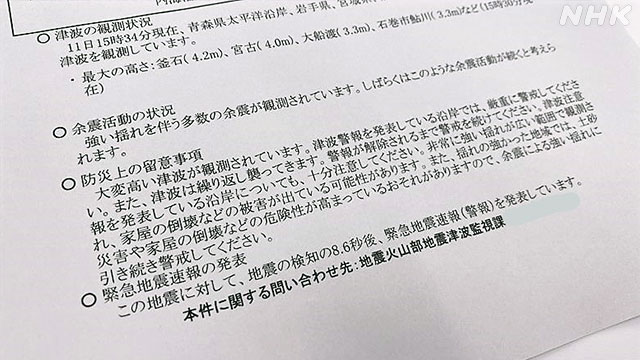

釜石4.2m、宮古4m、大船渡3.3m…。

地震発生から30分も過ぎると、気象庁の潮位計で次々に大津波が観測されていた。

“一刻も早く被災地に情報を伝えなければ…”当時、地震が起きてから行う気象庁の会見は、発生後2時間以内となっていた。

しかし、横山さんは、半分の約1時間で会見を開くことを決断した。

警戒を呼びかける資料の作成を急ぐ。

『津波の情報を前にしよう』『急がないと時間が無い!』職員たちとともに、わかりやすく、聞き取りやすいメッセージを練り直す。

資料が完成したのは会見の5分前。

“大変高い津波が観測されています、津波は繰り返し襲ってきます”横山さんは、心の中で警戒事項を何度もつぶやきながら、会見室へ走った。

3月11日16:00~ 会見開始

会見室の席に着く。

目の前には、無数のカメラと記者たち。

通常の倍以上の視線が自分に注がれている。

“自分は小心者…”一瞬たじろいだ。

しかし責任ある立場で逃げることはできない。

“向こう側には被災地の人たちがいる。前を向かなければ”

カメラを正面から見つめた。

被災地の人たちに語りかけるように、警戒事項を伝えた。

伝えたいという思いから早口に、そして上ずる声。

それでも無我夢中で伝え続けた。

『大変高い津波が観測されています、津波は繰り返し襲ってきます。できるだけ高いところに避難してください。警報が出ているところでは、現在、津波が来ていなくても津波が到達するおそれがあります。避難した人は絶対に戻らないでください。今回の地震はマグニチュードが8以上と非常に大きいため、津波が続く時間も長くなると考えられます。少なくとも半日から1日は津波が続くと思われます。避難した人は絶対に戻らないでください』

会見開始から冒頭2分半。

警戒を呼びかける間、ほとんど資料に目を落とさなかった。

津波注意報の解除… 突然の“誤情報”

その後も続く記者会見。

津波の警戒を呼びかけるだけでは無い。

東北沖で相次ぐ大きな地震。

3月12日の長野県栄村・震度6強。

昼夜を問わず各地で起きる大きな地震にも対応し、会見を開く。

横山さんが対応した会見の数は、地震後の2日間で14回。

14回目は全ての「津波注意報」の解除を知らせる会見だった。

“津波への警戒呼びかけは、ひとまず一区切りか…”しかし、そう思ったやさき、横山さんに思わぬ情報が届けられる。

3月14日午前11時すぎのことだった。

『東北沿岸で“津波”との情報が飛びかっています』地元の消防などが、青森から福島県に至るまで東北の沿岸で津波を確認したという情報が出回っていたのだ。

確かに、3月11日の地震や津波の影響で岩手県、宮城県、福島県の潮位計の多くが壊れてしまっている。

しかし、これほど広範囲に津波を引き起こす地震は観測されていない。

そもそも潮位計が使える青森県では、津波による海面の変化もない。

“なぜ!?”ニュースでは、NHKを含めマスコミ各社も伝えている。

一部の自治体は、住民に避難を呼びかけていた。

恐怖の中で慌てて逃げ出す住民もいる。

“疲れ切った被災者をさらに不安にさせる情報は、すぐに打ち消さなければ”

横山さんは、観測データを精査したうえで、情報入手からわずか20分後に緊急の記者会見を実施した。

思わぬ緊急会見に多くの記者たちが注目した。

会見で横山さんの口から発せられたのは、気象庁としては異例のことばだった。

『東北地方で津波と思われる海面の変化は観測されていません。情報の出所をきちんと確認し、間違った情報であるならば、避難勧告の解除等をしてほしい』

自分の判断で、自治体の避難情報にまで言及したのだ。

自治体の出す避難勧告の解除にまで踏み込むことは、あまり例のないことだった。

横山さんは、その後、会見時の気持ちをこう話していた。

そして地震発生1か月後…

横山さんの激務はその後も続いた。

地震の規模の予測誤差、津波の高さの過小評価、緊急地震速報の精度、観測機器の耐久性、呼びかけのあり方など。

当時の反省から改善を進めなければいけない事は山積みだった。

こうした中でも東北沖や各地での大きな地震も相次いでいる。

“いつ大地震がくるかわからない”休み無く襲う緊張感の毎日だ。

そして4月7日の朝。

気象庁に歩いて向かう途中のことだった…。

腹部にはしる激しい痛み。

病院に行くと、すぐに入院を求められた。

病室のベッドで横になった。

窓の外を見ると、そこには満開の桜の花が…。

津波に襲われた被災地のことはまるで知らないように、美しく咲き誇る桜の花。

仲間たちは、きょうも休まず働き続けている。

“まだやるべきことが… まだ、たくさんあるのに…”

入院した日の夜には、宮城県で震度6強を観測する余震が。

津波警報も発表された。

歯がゆい思いで胸がいっぱいになった。

腹部の痛みは腸の炎症で、ストレスや過労によるものとみられた。

その後、退院した横山さん。

鹿児島地方気象台長、福岡管区気象台長、気象大学校長を歴任。

2018年に退官した。

当時の反省を踏まえ、システムや表現の改善にも携わった。

当時のように、マグニチュード8を超えるような巨大地震が発生した場合、その後に津波の高さが大きくなる可能性があることを理解してもらおうと、高さの数字ではなく「巨大」「高い」などと示すことになった。

3.11で“伝えられなかった”こと

横山さんは現在63歳。

取材の中で私は、改めて尋ねてみた。

ー「今また同じ地震が起きたら、会見で何を伝えますか?」

横山さんは、天井を数秒見上げたあと、こうつぶやいた。

『やっぱり、あの時と同じだと思います。被災地の人たちに必要な情報を、とにかく伝える。避難の呼びかけ、地震津波の現状をわかりやすく伝えるんだと思います』

続けて横山さんは、巨大地震が発生したときには「伝えられなかった」ことも話してくれた。

『津波警報の発表者であるのに矛盾していますが、警報を待たないでほしい。沿岸部では揺れを感じたら、すぐに避難する。それこそがあの震災の教訓を生かすことなのだと思います』

それでも“動き続ける”

今回の取材中、私が当時の状況を尋ねると、横山さんは、ぽつりぽつりと絞り出すように振り返っていました。

みずからが責任者として発表した、大津波警報。

自然の脅威にさらされた被災地。

その後続いた検証と対応の毎日。

思い返せば返すほど、伏し目がちになっていきました。

それでも、私の目を見ながら、強く発したことばがありました。

『被災地の人のことを考えれば、動き続けるしかない』

横山さんは現在、気象業務支援センターの職員として、気象庁が観測したデータのほか、地震や津波などの防災情報を各機関に配信するシステムの管理を担っています。

10年たった今、あの日を振り返り、自分に何ができるのか。

被災して苦しい立場にいる人に思いをはせて、情報を伝えていく。

私も、情報を伝える人間として、横山さんのことばを、強く心に留めました。

社会部記者

若林勇希

2012年入局

初任地は鹿児島局

警視庁担当を経て2020年から気象庁担当

『気象庁の基本業務である“観測”が、東北の各地でできなくなっていたので、こうした誤情報が流れたのだと思いました。不確かな情報に振り回された人たちを思うと、悔しくてたまらなかった』