「コウロケイカイ」 知っていますか

「コウロケイカイ」ということばを知っていますか?

「コウロ」、高炉、航路…?

「ケイカイ」、警戒、軽快…?

私は正直、取材をするまで知りませんでした。

それは私たちにも関わる、緊張感の強いられる繊細なミッションでした。

(社会部記者・須田唯嗣)

きっかけは、元海上保安官のひとこと

「『航路啓開』って知ってる?」

きっかけは、元海上保安官のひとことでした。

ことし1月。

東日本大震災当時の話を聞いている時のことです。

海上保安庁を担当している私は、災害時の海保のミッションとしては上の写真のような、ヘリからの救助や潜水捜索をイメージしていました。

しかし、返ってきたのは聞き慣れないことば。

元海上保安官は続けました。

「航路啓開は、海にある障害物を取り除いて、船が通れるようにすること」

「海上保安庁といえば、救助活動に注目が集まるが、国土交通省などと連携した航路啓開も、重要な任務。だが、あまり報道もされず、知られていない」

あのとき、海は…

あのとき、海はどのような状態になっていたのか。

当時の報道を参考にしようとしても、航路啓開に関する詳しい記事は見つかりませんでした。

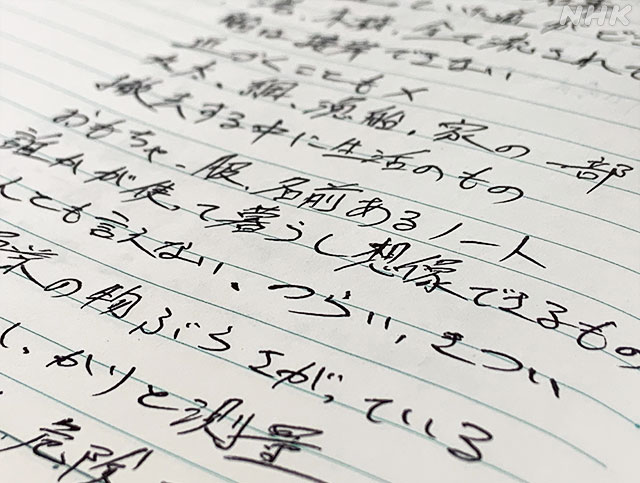

海上保安庁に取材をすると、当時の各地の写真と、各職員が当時の様子を振り返った記録がありました。

そのうちの1つ、宮城県石巻市の漁港の写真です。

すきまなく海面を覆う、木材、ブイ、魚箱。

情報集約をしていた保安官が当時の海の様子を記録していました。

「『養殖いかだ多数、網が数十メートルにわたり…』、『漁船多数』、『コンテナ60個』。台船、灯浮標、木材、オイルフェンス…家。多種多様な漂流物は海上を埋め尽くしていく。沿岸を航行する船舶へ漂流物情報を提供するため、東北沿岸の海図に漂流物の位置をすべて書き込む。海図には船が航行できる海域は残っていなかった」

『これは大変なことが起きている』

航路啓開はどう動き出したのか。

指揮をとったのが、東北地方整備局の港湾空港部でした。

当時、部長だった津田修一さんです。

地震発生時、仙台市内の整備局にいた津田さん。

最初に沿岸部の被害を実感したのは、岩手県の釜石事務所長との電話だったといいます。

大津波警報が出ている中、どの港も詳細な被害はわかりません。

しかし、船が入れなくなっているのは、直感的に明らかでした。

情報がない、作業船がない

東北地方整備局は地震発生翌日の3月12日午前、五洋建設、東亜建設工業、東洋建設など、海洋土木工事に強みを持つ建設会社の支店長と会議の場を設けました。

建設会社の協会との、災害時の協定に基づいた参集でした。

会議が行われたのは、地方整備局の副局長室。

地震の混乱の中、みずからも被災した20人ほどが、車座になって対応を話し合いました。

中には下半身がずぶぬれになりながら、駆けつけた支店長もいたといいます。

被災地では支援の手も、物資も、不足していました。

道路や鉄道、空港も大きな被害を受け、輸送は、応急工事でかろうじて使えるようになった道で少しずつ行っていましたが、とても間に合いませんでした。

食料に衣料品、医薬品…ガソリン不足も切実で、ガソリンスタンドには、給油の量に制限がかかる中でも何十台と車が列をなし、営業開始前の早朝に、運転手不在の車が並んでいることもあったといいます。

物資不足の解消に、期待されたのが船でした。

船は、一般的な貨物船でも、1隻で10トントラックおよそ160台分に相当する圧倒的な輸送量があるからです。

この時点で国土交通省は、すでに全国各地から支援船を出すべく、動き出していました。

あとは「航路啓開」がいつできるのか―。

しかし、このとき東北太平洋沿岸で稼働できる船があるのか、確認するすべはありませんでした。

「会議を行った最初の日は、すぐには動き出せないという、重い雰囲気だった。当時の副局長は『とにかく船を集めて欲しい』と要請した。港が開かれないと物資が届かない。なんとかしないといけないという思いがあった」

翌13日、地震発生から2日後、各社に情報が入り、わずかに状況が好転し始めます。

航路啓開に必要なクレーンを載せた大型の船が、一部、沖合いに退避していることがわかったのです。

要請を受けた各社でも、全国から船団を集めるメドが少しずつ立っていきました。

集まった船は沖合で待機し、津波注意報が解除されたことを受けて、地震発生から3日後の3月14日の早朝から、仙台港、宮古港、釜石港で作業が始まりました。

始まった航路啓開

航路啓開は、東北の10の港で同時に進められました。

実際の作業は、どう進められたのか。

当時、仙台港、塩釜港、釜石港、石巻港、宮古港の各現場で作業にあたった人たちに、話を聞くことができました。

航路啓開の流れは、

1、浮遊物の撤去

2、海中転落物の調査

3、海中転落物の撤去

の大きく3つです。

当初、それぞれの港は、見たこともない状況になっていました。

「重油も浮いて、海は真っ黒で、匂いもきつかった」(仙台港担当)

「港に山積みだったはずの木材が、何もない。全部流されて、大きな木材が家に突っ込んでいた。現実だとは思えなかった」(宮古港担当)

「自販機も壊され、車のガソリンは抜かれ、『世紀末』だと思った」(石巻港担当)

常に緊張、余震の恐怖も

担当者たちは、海上の風が吹きさらす寒さの中、まずは浮遊物の撤去作業にあたっていきました。

港によっては、図面もない中での作業でした。

船が座礁しないように、スクリューに網が絡まないように、慎重に、慎重に進めていきます。

漁業の網、木材…次々に撤去していく中に、アルバムやかばん、おもちゃ、名前の書かれたノートなど、生活を感じさせるものがありました。

明確に個人が特定できるものを除き、やむをえず、他の浮遊物とともにクレーンでつかみ、集めていきます。

胸が締めつけられる思いだったといいます。

作業中、担当者たちの頭から離れなかったのが、余震の恐怖でした。

船の上は、基本的に地震の揺れを感じません。

ラジオで地震の情報が流れるたびに、身構えました。

津波の警報が出た瞬間に、船を沖に逃がすか、陸に上がって高台に逃げないといけません。

判断の誤りが、即座に数十人の作業員の逃げ遅れにつながってしまう状況に置かれていました。

「ふつうの現場とはまったく違う。状況をみて、とっさの判断を臨機応変にやらないといけないので、その判断には気疲れをした」(石巻港担当)

海底には、コンテナ、車、漁船…

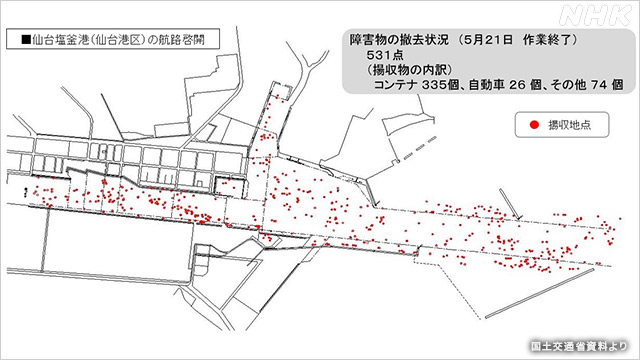

その後、高性能のソナーで海底を調査すると、次々と転落物が見つかりました。

車やコンテナ、建物の一部、漁船、漁網、自動販売機…。

上の図は仙台港の調査結果です。

赤い点が海中で見つかった転落物の地点で、500か所以上あります。10の港を合わせると2000を超えていました。

中でも多かったのはコンテナで、万が一薬品が入っていた場合、クレーンでつかむと危険を伴います。

重油で海中の視界が悪い中、ひとつひとつつり上げるための作業を潜水士が油まみれになりながら、続けたといいます。

線香を懐に

車を引き上げる際には、中に常に遺体があることを想定していたといいます。

港によって方法は異なりましたが、潜水士が潜って確認を行うか、海底から引き上げたあと、水で泥を洗って確認を行いました。

担当者の中には、かばんに線香を忍ばせていた人もいました。

遺体が見つかると、岸壁に線香を手向け、作業員全員で手を合わせて弔ったといいます。

「作業員の中には、地元の建設会社の方もいた。奥さんが行方不明とか、家族が亡くなったという中で作業にあたる人もいた。遺体が見つかると、胸が詰まる思いだった」

「ご遺体が見つかっても、誰かも分からないし、ましてやその人の家族も分からない。安らかにお眠り下さいとしか、言えなかった」

そして支援物資は届いた

こうした作業のあと、海上保安庁による測量で安全が確かめられ、地震発生から10日後、初めてとなるオイルタンカーが塩釜港に入りました。

海上保安庁のヘリや巡視船が先導して入港する様子を、担当者は、緊張しながら見守っていたといいます。

「無事に、何もなく石油基地に接岸してくれと、やきもきする気持ちだった。無事に入るのを見て、一安心だった。住民みんながピリピリしていたから、これで少しでも行き渡ってもらえば、うれしいなと思った」

この港では3月末までの10日間で20隻のタンカーが入港し、前年に宮城県内で販売された2か月分以上の油が供給されました。

その他の各港にも、3月26日までに、物資などを積んだ支援船の第一船が入港しました。

水や食料、毛布、医薬品…。

各地で次々と荷が降ろされ、避難所などに届けられました。

その後も各担当者たちは場所によって5月下旬まで、啓開作業を続けました。

作業に比例するように、支援船は続々と港に入っていきました。

「休み無く、連続で作業する大変さはあったが、『いまここでやらないと、どうするんだ』という使命感が先に立った。食事もままならなかったが、みんなが待っているから、やらなきゃいけないという気持ちだった」(釜石港担当)

今後の震災に備えを

東日本大震災の航路啓開は関係者が連携して手探りで進められましたが、事前の準備は決して十分ではありませんでした。

国や地方自治体、関係機関の細かな役割分担までは、事前に決まっていなかったのです。

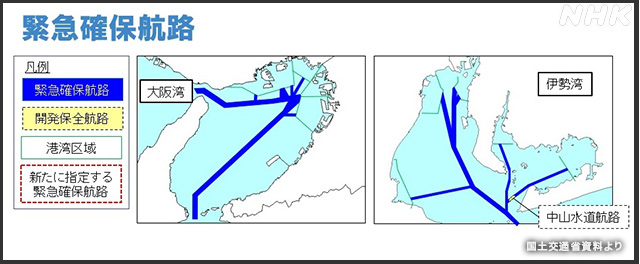

東日本大震災の経験を踏まえ、国土交通省は、南海トラフの巨大地震などへの対策を進めています。

特に重要性が高い、東京湾、伊勢湾、大阪湾では国の機関や地方自治体、港湾工事関係者などからなる広域防災協議会が設立されました。

各協議会では津波被害の想定や、航路啓開作業を行う手順、協力体制などについて検討を行い、各機関の役割を明確にしました。

また、瀬戸内海を含めた海域で、関係機関が障害物の除去を行うことができる「緊急確保航路」を指定しました。

さらに、逃げ遅れた船が津波に流され、港湾施設に被害を与える事態を避ける対策についても、検討会で議論が続けられています。

10年前、人知れず海を開こうと作業にあたった人たちがいたこと。

いま、目立たないながらも地道に対策が進められていること。

10年たつ中でも、まだ十分に知られていないことがあることを実感しました。

南海トラフでの巨大地震では広域で「航路啓開」が必要になります。

将来起きてしまう災害で悔しい思いをしないために、教訓を引き出し、伝え続ける取材を続けたい。

そう強く思いました。

社会部記者

須田唯嗣

2014年入局

初任地は松江局。

警視庁担当を経て海上保安庁、国土交通省(海分野)担当。

長野県出身。

「屋上に避難した事務所長から、『津波が防潮堤を越えた』『車が流された』『家が流れていった』と実況中継が入った。そして、携帯が切れた。『これは大変なことが起きている』と肌で感じた一瞬だった」