“除染マネー” 政策決定知る官僚に問う

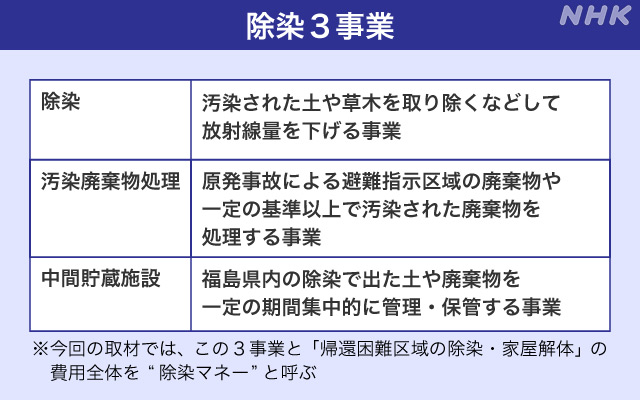

東京電力福島第一原子力発電所の事故のあと、日本は飛散した放射性物質を取り除いて人々の暮らしを取り戻すため、前例のない巨大な公共事業「除染」に取り組んできた。いくら必要で誰がどう負担するか手探りのまま始まった除染の費用“除染マネー”は約5兆6000億円に膨らんだ。その検証を行った私たちはキーパーソンである元官僚への取材交渉を重ねてインタビューを実現。見えてきたのは想定外の連続で費用が膨らんだ実態と“除染マネー”を将来世代が負担する可能性だった。(NHKスペシャル「徹底検証“除染マネー”」取材班 社会部記者 横井悠 吉田敬市)

前例なき巨大公共事業

原発事故により放射線量が一定の基準を上回ったのは、8つの県の111市町村。福島県だけで最大16万人以上が避難を余儀なくされた。

こうした中、広大な地域で生活環境の放射線量を下げ、住民の帰還を実現させるために始まったのが除染だった。1986年のチェルノブイリ事故では大規模な除染は行われず住民たちは強制的に移住させられた。日本で行われてきた除染は、世界でも類のない巨大公共事業だった。

担当省庁めぐる迷走 「どこかが責任をもたねば」

除染はどのような経緯で始まったのか。

除染を所管する環境省の震災当時の事務方トップ、南川秀樹元事務次官が、8年前に退官したあと初めて取材に応じた。

財務省や厚生労働省出身者が事務次官を務めることが多い環境省で生え抜きとして事務次官となり、就任2か月後に発生した震災の対応を取りしきったことで知られる人物だ。

南川元事務次官は、除染を担当する省庁が決まった内幕を証言した。初めて相談が来たのは事故から約1か月後だったという。

大量の放射性物質で環境が汚染された場合の対応については原子力関係の法律には定めがない。当初は原子力行政を所管する経済産業省や文部科学省、大規模な公共事業の経験が豊富な国土交通省が担当省庁の候補にあがっていたが、いずれも難色を示したという。

ネックになったのは最後に出てくる廃棄物。

結局廃棄物を所管する環境省がやるしかない状況になっていった。

「現地の人が困り切っていた。学校の土に放射性物質がある。これでは校庭で遊べない。沿岸の災害がれきにも放射性物質がかかって通常の処理ができない。なんとかしてくれ。泣くような陳情をわたし自身も何回も何回も受けていた。原子炉の対応がある経産省の状況もわかっていたから、除染まではできないだろうと。どこかが責任を持ってやるべきだと思った。大臣もずいぶん悩んでおられたが、再度、各省の事務次官が集まった場で『もし必要があれば環境省がまとめ役をする』と言った」

法律も予算も手探りで始まった

すぐに取りかかったのが、除染に対応する新たな法律の整備だった。急きょ放射性物質について学んだことのある職員を集めて法案の作成が始まった。

議員立法として国会に法案が提出され、2011年の通常国会の最終日の8月30日、「放射性物質汚染対処特別措置法」が成立した。この法律に基づき、国が行う除染事業の大枠が固まった。

立法と並ぶ最重要課題が予算措置だ。

環境省は立法作業と並行して今後の除染にかかる費用の検討を始めた。

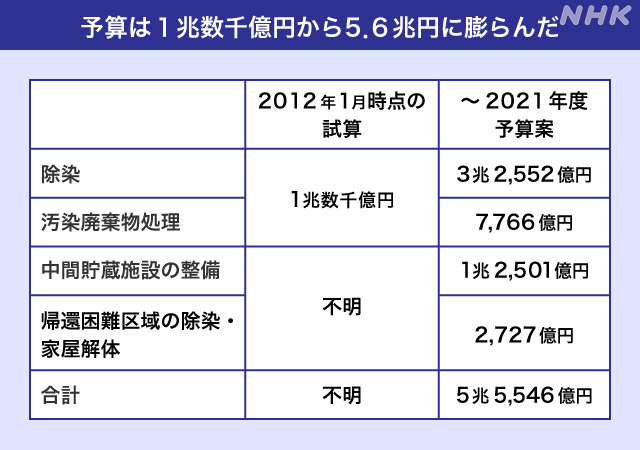

今回の取材では、環境省が2012年1月時点で試算をまとめていたことが判明。確認できた中で最も古い“除染マネー”の試算だ。

当時、除染は帰還困難区域をのぞいて2014年3月までに終えるという目標が掲げられており、この試算はそのために必要な費用を、中間貯蔵施設の整備や高濃度汚染地域(現在の帰還困難区域)の対策費を除き「1兆数千億円」とはじいていた。

しかし、この見通しは大きく外れる。

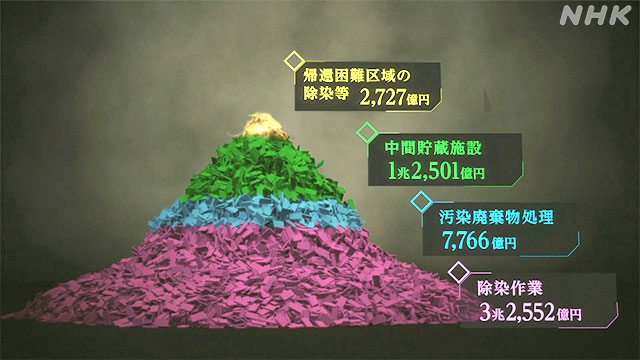

除染は今も続き、除染マネーの総額は来年度予算案までで5兆5546億円に膨らんでいる。

2か所→16か所 放射性物質を扱う難しさ

南川元事務次官へのインタビューでは、放射性物質を扱うがゆえの除染事業の難しさや費用増の実態も浮き彫りになった。

環境省は当初、放射性物質に汚染された廃棄物を燃やす仮設焼却施設を原発近くの地域に2か所建設する計画をたてた。廃棄物を集約して処理することで、なるべく建設費や運転費用を安く抑えようという考えだった。しかし、候補にあがった自治体はほかの地域からの廃棄物の受け入れに反対した。

南川元事務次官のもとには地元の自治体から「自分たちの廃棄物だけならなんとかなるが、迷惑な廃棄物の受け入れでもめ事は増やさないでほしい」という声が届いたという。交渉は暗礁に乗り上げた。

そのため、環境省は原発周辺の市町村ごとに建設を進める方針に転換した。仮設焼却施設は耐用年数が15年から20年とされるが、稼働期間を2年から5年に短縮し、処理が終わればすぐに解体することも約束した。

施設の数は16か所に増加。廃棄物の量が増えたこともあり、汚染廃棄物処理の費用は当初の見通しの約5倍になった。

ここまで費用が膨らんだことをどう受け止めているのか、南川元事務次官にただした。

「世界的に経験のない未曾有の事業で、手探りのまま走らざるを得なかった。除染事業のやり方については反省点がいっぱいある。努力して頑張ったからいいじゃないかということでは決してないだろう。費用も含めて、記録し点検されることが必要だと思う」

“初代の現場責任者”が語る除染

緊急事態の中で福島に派遣された現場のトップを務めた元幹部も取材に応じた。2012年に新設された福島環境再生事務所の初代所長、大村卓元所長だ。

現場は想定外の連続だったという。

「実際の現場に行くと、宅地のはずが薮山になっていたり、所有者が避難してまったく手入れがされていない状態の畑だったりする。草がボーボーになっていると、まず草を刈るところからやらなくてはいけない。生えている木を避けて作業しなくてはいけない。そういうことにひとつひとつ気づいていって、現場の自分たちが気づいてデータを追加していくしかなかった」

続く1者応札 除染の構造的な課題

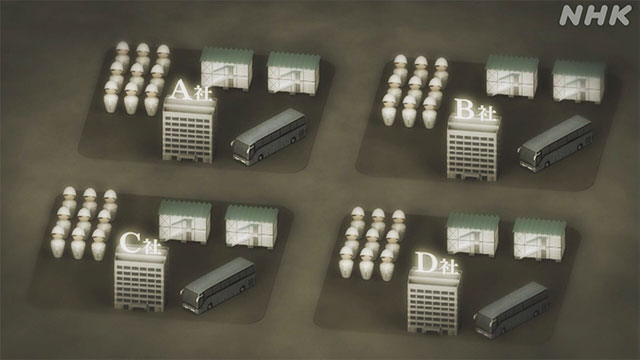

除染作業では1日で最大2万人の作業員を集め、管理する力が必要になった。そこで大きな影響力を持ったのが大手ゼネコンだった。

除染作業を受注したゼネコンは、最初に多額の費用をかけて数千人規模の作業員の宿舎や交通手段を確保する。その初期投資を生かすため、最初に契約したゼネコンがそれぞれ特定の地域で繰り返し受注しようとすることで、競争が発生しにくい構造が生まれた。

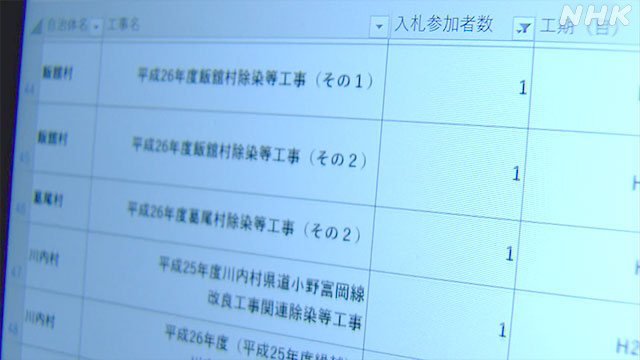

私たちが国の発注した除染工事の入札状況を調べたところ、参加した事業者が1つだけだった入札は57件の工事のうち39件と全体の68%を占めた。1者応札の割合は通常の公共事業のほぼ2倍だった。

入札に参加する事業者が限られて競争が働かなくなると割高な契約が結ばれやすいと指摘される。この問題について、大村元所長は復興のスピードが求められる状況では致し方なかったと語った。

「競争的な条件が確保できるような状況でなかったと言われれば、それはそうなのかもしれない。でも、大規模に、迅速に、しかも避難指示が出て誰もいない地域で除染をやらなければならないという制約があった。もちろん時間が十分にあって、人手がたくさんあって、柔軟に工事ができれば、そういうことは避けられたかもしれない。しかし、これ以外にどういう方法があり得たのかと思う」

異例の仕組み 国の借金で進める除染

現場で模索が続いた前例のない巨大公共事業「除染」は、巨額の費用を確保する方法でも、普通の公共事業とはまったく違う仕組みが導入された。

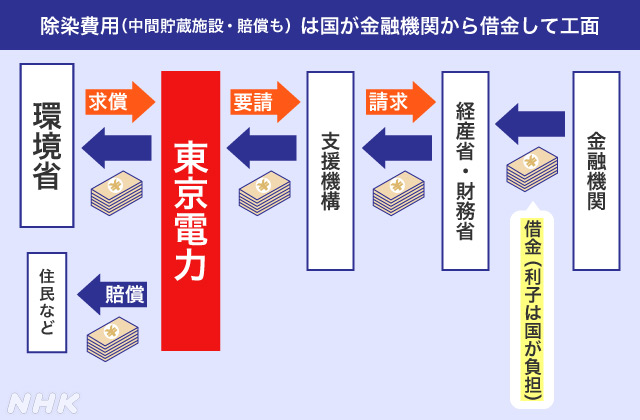

法律では、除染の費用について環境省が税金で支出したあと、東電に対し損害賠償として請求するよう定められている。放射性物質で地域を汚染した東京電力が責任を負うのが原則だからだ。

しかし、被害の規模が大きすぎて東電だけが責任を負うのは事実上不可能だった。「廃炉や賠償を円滑に進める」、「電力の安定供給のため」、「原子力を推進してきた国の責任を果たす」、さまざまな理由があって国が支援する複雑な仕組みが設けられた。

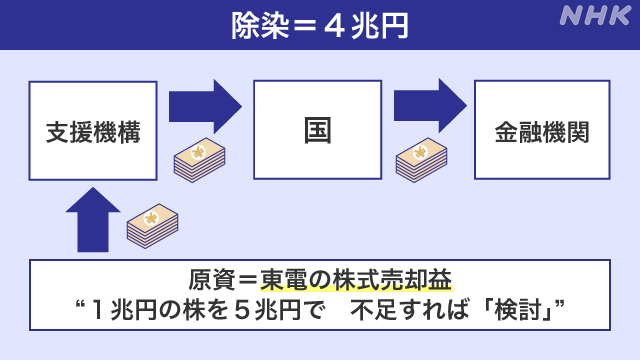

その仕組みをまとめると次のようになる。

▽まず環境省は除染事業でかかった費用を東電に請求する。

この手続きは「求償」と呼ばれ、制度上は、原発事故によって避難を強いられた住民などが行う損害賠償請求と同じ扱いとなる。

▽そして東電は、国が設置した認可法人「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」に資金を要請し、受け取る。

▽「機構」はこの資金を経済産業大臣に請求。

▽そして依頼を受けた財務省が金融機関から借金する。

つまり、除染の費用は、金融機関からの国の借金でまかなわれているのだ(借金の利子は国が税金で払う)。

国はこの仕組みで支援する総額を住民などへの賠償も含め上限13.5兆円と閣議決定している。

借金返済は“30年超ローン”と“株式売却益”

それでは借金は誰がどうやって、いつまで返済するのか。

すべての返済が終わるまでにはかなりの時間がかかることは避けられず、原発事故を経験した世代として知っておかなければならない問題だ。

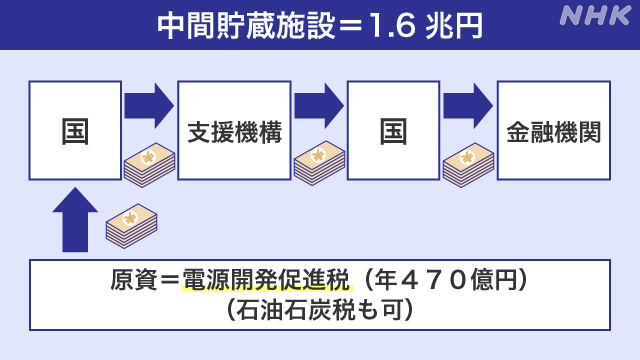

“除染マネー”の1つ、中間貯蔵施設の費用。国はその総額を現状で1兆6000億円としている。

借金返済の原資となるのは、電気を使う人たちが電気料金に上乗せして納める「電源開発促進税」で、2014年度から支払いが始まり、現在の1年間の返済額は470億円となっている。

単純計算すると返済が終わるまでに30年以上かかることになる。

そして“除染マネー”で最も金額が多い4兆円の除染(汚染廃棄物処理含む)。

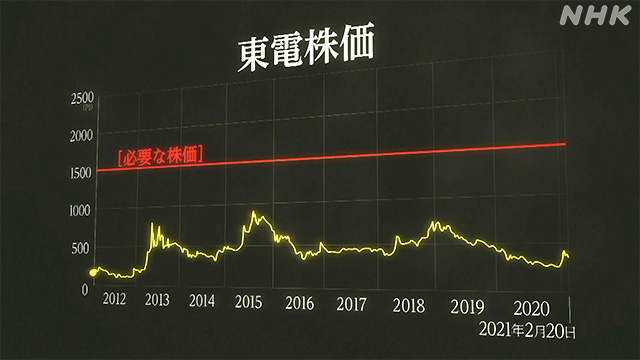

国は2012年に1兆円で取得した東京電力の株式が値上がりし、将来5兆円で売却できれば、利益の4兆円を除染の費用にあてられるとしている。

一方で、国は「不足が生じた場合は検討する」としている。つまり、株価が目標通りに上がらなかった場合、「利益が不足する」と判断される将来のある時点で、巨額の費用をどうやって賄うか議論することになる。

そして不足分を負担するのは、「検討」が行われたあとの国民となる可能性があるのだ。

少年野球の選手にイチローになれ?

4兆円の株式売却益を生み出すためには、現在、1株300円台中盤の東電の株価を大幅に引き上げ平均1500円で売却する必要がある。果たしてこの計画が実現できるのか。

私たちは電力業界に詳しいアナリスト6人に見解を聞いた。

アナリストたちは、目標達成の難易度は、「300円から1500円」という単純な株価の比較ではなく時価総額ベースで考えるべきだと指摘し、いずれも実現は極めて困難だという見方を示した。

実は企業の価値を示す時価総額に換算して考えると、4兆円の株式売却益を生むためには、東電の時価総額を現在の約6000億円から10倍以上の7兆5000億円にまで引き上げなければならない。

大量の株式を市場に売却すると、市場の需給のバランスが壊れて株価が下がりやすくなる「株式の希薄化」と呼ばれる現象が起きるためだ。

東電の事業計画では、時価総額7兆5000億円を実現するために▼柏崎刈羽原発の再稼働や、▼送配電や原子力発電の分野などで他社と共同事業体を設立するなどの計画が立てられたが、いずれも実現の見通しは立っていない。

あるアナリストは目標達成の難しさを「少年野球の選手にイチロー選手のような高年俸のスタープレーヤーになれと言っているようなものだ」と例えた。

2013年に株式売却益の仕組みが導入された際、主導したのは経済産業省資源エネルギー庁だった。東電などの負担を減らし、税金の支出も増やさないための苦肉の策だったという。

当時の議論を知る経産省の元幹部は私たちにこう打ち明けた。

「株式売却は、相当無理なところに踏み込んでいったと思う。しかしあの当時、紙上でつじつまが合う形にとにかくまとめなければならなかった。途中段階ではあれしかなかった。だけどさらにその先、その先と考えてやっていかないとフィクションになってしまう。今のまま放置したら欺瞞になってしまう」

株式売却益の仕組みに疑問も 2016年の議論は

それから3年後の2016年。

除染に加えて廃炉、賠償の費用が大きく膨らむ中、経済産業省は専門家などを集めて「東京電力改革・1F問題委員会」を立ち上げ、原則、非公開で検討を進めた。

どんな議論があったのか、私たちは今回、委員会の議事録を入手した。4兆円の売却益が本当に生み出せるのか、疑問視する意見が相次いでいた。

「一番難しいのは、企業価値を上げて、除染のお金を作り出すところだと思う」「(目標とする)企業価値が本当に生み出されるかといえば、それはもう難しい。この問題をどう解決していくかというのは、かなり重要な問題として残っている」

これに対して、議論の中心にいた当時の資源エネルギー庁の日下部聡長官は、経営改革が進めば実現は可能だと強調していた。

「(東電の)経済事業の理念は、『世界を勝ち抜くことで、福島への責任を果たす』という形で整理してはどうか」「東京電力自身が経営改革をし、わかりやすく言うと、イノベーションをすることによって、新たな価値を生み出して国民の負担を少なくとも増やさないシナリオになっている」

委員会の検討の結果、除染費用を株式売却益でまかなう仕組みは維持され、現在に至っている。

十分な議論を尽くした上での判断だったのか。

そのことを問うため、私たちはキーパーソンの日下部元長官に取材を申し込んだ。

元エネ庁長官 “エネルギー政策史上最大の重要課題”

日下部元長官は、日本のエネルギー政策を牽引してきた大物官僚だ。

取材当日、インタビュー用の部屋に入ると、「エネルギー政策史上最大の重要課題に政策当局がどういうスタンスで臨んだのかを伝えるいい機会を頂いた」と笑顔で述べた。

私たちは、目標の実現可能性をどのように考えていたのか、疑問は持たなかったのかと繰り返し尋ねたが、日下部元長官はよどみなく回答を重ねた。

「コスト改革を上積みすることは十分可能だろうと。さらに、原子力の信頼を回復することによって、柏崎刈羽原発の再稼働の道筋をつけなければならない。加えて、多様な企業と新しい技術を具体化するために幅広い連携をする。こうした考え方で東京電力の改革を進めれば、除染費用の捻出に必要な企業価値の向上は可能性があるという方向で議論が進んだ」

「再生可能エネルギーや水素、蓄電などの分野で、まだ世界のマーケットでは確たる勝者はいない。東京電力を取り巻く事業環境は、リスクでもあるけれど、見方を変えればチャンスでもある。そのチャンスをつかむだけの経営革新を集中して行うことによって、企業価値を一層向上させる可能性があるという結論に至ったと記憶している」

アナリストの分析とは大きなギャップがあった。

インタビューの開始からおよそ50分。取材班で議論していた問題意識をぶつけた。

「2016年の判断は、歴史の検証に耐えられるとお考えですか」

一瞬、日下部元長官の顔色が変わったように感じた。

「(株式売却益の仕組みが)容易なことでは実現できないという思いは、みなさんあった。しかし費用が増大する、情勢が変わる、その中で最新の情報を集めて、そのときにすべての人が納得できないかもしれないけれども、この方針ならばよりよい結論が出るのではないかということで判断した。歴史の検証に耐えられるかどうかはこれからの議論に委ねるが、あの当時悩みながら議論をして、福島の安定のために意思決定をした事実は残ると思う」

最後に改めて除染の費用のあり方について議論する必要性をどう考えるか聞いた。

「事故後10年という節目において、再度真摯にこの議論に向き合って評価し、何を修正しなければならないのか、何を修正しなくてもいいのかという点を、福島の早期の安定という視点からやるべき時期にきていると思っている。それは非常に大事なことだと思う」

今回の取材では、元官僚、政治家、大学教授、アナリスト、住民などさまざまな人たちを取材した。

意見が対立するポイントは少なくなかったが、共通していた点がある。除染の問題は現在進行形であること。そして、将来のために検証や見直しが必要だということだ。

原発事故の発生から10年。

除染廃棄物の最終処分の方法や負担のあり方は決まっておらず、“除染マネー”の最終形は見えない。

残された難題はあまりにも多い。

社会部記者

横井悠

2007年入局

長野局を経て

2012年から社会部で

司法や国会などを取材

社会部記者

吉田敬市

2011年入局

名古屋局などを経て

2019年から社会部で環境省の取材を担当

「内閣官房副長官に呼ばれ、そこには私と経済産業省の事務次官がいた。既存の原子力関係の法律では対応ができない。どこかの役所が責任を持たなければ何も進まないと宿題をもらったわけだ」