被災地に残る空き地はなぜ

東日本大震災の発生から10年がたちました。

国はこの10年で32兆円の復興予算を投じました。

その結果、被災地は復興を果たせたのか。

現地を取材で訪れると目につくのは、空き地の多さです。

岩手県のある町で、土地の活用が進まない原因を調べてみると、これまではわからなかった背景事情が見えてきました。(盛岡放送局釜石支局記者 市毛裕史/盛岡放送局記者 光成壮)

壊滅的な被害受けた町 10年たち残る空き地

私たちが取材で訪れたのは、岩手県沿岸の町、大槌町です。

震災で10メートルを超える津波に襲われ、町の人口の1割近く、1286人が犠牲になりました。

全体の7割近くの家屋が津波で流されました。

町の中心部の町方地区を歩くと、新しい住宅が建ち始めていますが、宅地の3分の1が今も利用されない空き地のままになっています。

空き地の所有者の思いは

空き地の所有者はこの状況をどう思っているのか。

その1人、兼澤利男さん(70)が取材に答えてくれました。

兼澤さんは津波で町内にあった自宅と所有していたアパートが流されました。

大量のがれきに覆われた町を目にし、兼澤さんはふるさとでの再建を断念します。

2か月後、町から遠く離れた内陸の岩手県盛岡市に住まいを移すことを決めました。

家族の墓も移し、ついのすみかにしようと考えています。

ただ、大槌町にあるアパートの土地は売却しようとしているものの今も売れず、空き地のままになっています。

過去に例のない大規模な造成事業

震災による壊滅的な被害のあと、大槌町は町の存続をかけ、住まいの再建に取り組んできました。

活用したのは「土地区画整理事業」です。

被災した土地を広範囲にわたってかさ上げし、津波からの防災を強化して宅地として整備。

そのうえで土地の所有者に返す事業です。

事業費はおよそ320億円。

ほぼ全額が国の復興予算からまかなわれました。

全体像を把握するため登記を取得し調査

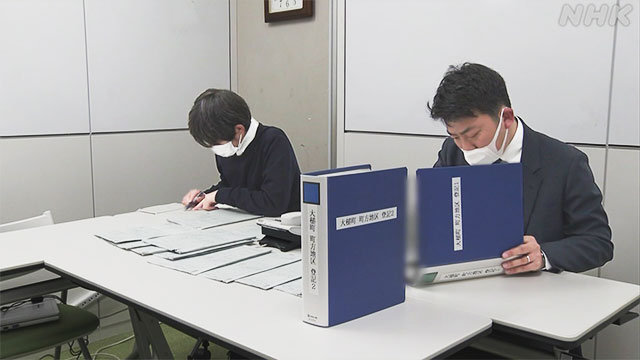

私たちは空き地の全体像を調べるため、町方地区の空き地の登記簿360通以上をすべて取得し、利用されないままになっている原因を調べました。

すると、空き地の半数は「町内に住所がある人」が所有していることが分かりました。

震災前から町方地区で不動産業を営む家子和男さんに話を聞いてみると、こうした人たちの多くは、区画整理事業に時間がかかったことで、町内の別の場所に生活拠点を移した人ではないかと教えてくれました。

「津波の怖さを目の当たりにしている人が多いので、津波が来なかった内陸の場所に土地を求めた経過があります」

大槌町の平野公三町長もかつてない大規模な事業に想定外の時間がかかったと振り返ります。

「当初4年5年である程度の面整備が終わるというような計画はしましたけれども、しかしながら現実は、期間が延長されました。当初は住民の多くが被災した元の場所に戻ろうという気持ちはあったのかもしれませんが時がたつにつれてその状況は変わっていきました」

事業に時間がかかりすぎたという声が多い一方、登記簿の分析からは土地の活用が進まない別の要因も見えてきました。

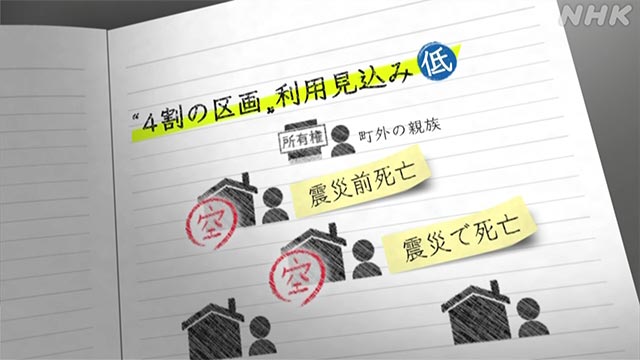

空き地の4割の区画がそもそもかさ上げが始まる前から利用される見込みが低い土地だったことが新たにわかってきました。

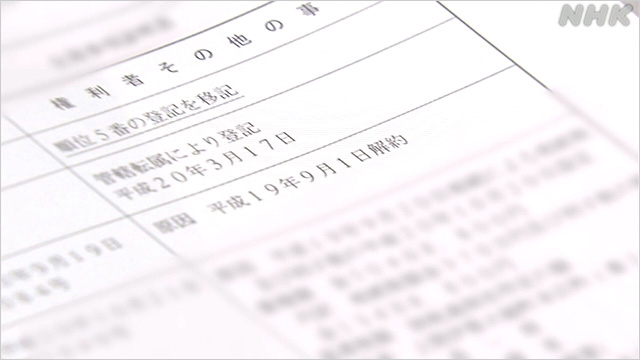

登記簿から所有者の変遷をたどると、震災前に所有者が亡くなり、相続した町外に住む親族が空き家のままにしていた土地がありました。

また、町が作成した震災の犠牲者名簿と登記簿を照合すると震災で亡くなった人が今も所有者のままになっている空き地もあることがわかりました。

こうした土地も宅地として整備されていたのです。

町外に住む所有者に取材してみると、土地を空き地のまま持ち続ける理由として「将来、子どもが家を建てるかもしれない」、「先祖代々の土地なので、手放したくない」という声が多く聞かれました。

当面は使う予定はないものの、その土地への思い入れがあり簡単には手放せない心情がうかがえます。

町の事前調査は十分だったか?

ではこうした土地の利用見込みを町が事前に把握することはできなかったのでしょうか。

事業の経緯をたどると、震災のよくとしに“分岐点”があったことがわかってきました。

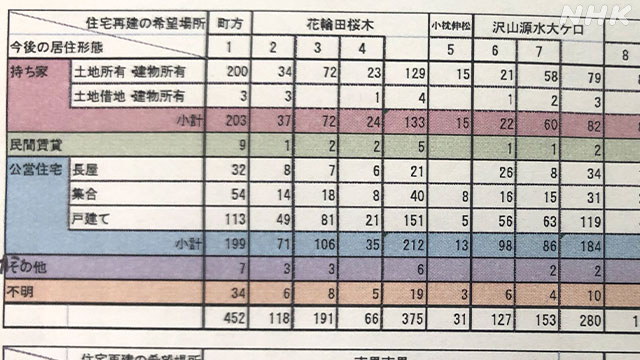

町は平成24年の1月、被災した住民を対象に大槌町に家を再建する意思があるかどうか、アンケート調査を行っていました。

その調査による住民の意向も踏まえて、町はかさ上げする面積を震災前から減らす決断をしていました。

しかし、それでも想定よりも多くの空き地が出てしまったのです。

なぜなのか。

大槌町の区画整理事業を研究する東北大学大学院の姥浦道生教授は調査の対象が十分ではなかったと指摘します。

平成24年の調査で、町がアンケートの対象にしていたのは「被災した住民」。

町外に住む人も含めた「所有者」の意向までは確認していませんでした。

こうした傾向は他の被災地にも見られ、姥浦教授は意向調査を丁寧に行っていれば空き地を減らすことができたのではないかと指摘しています。

「人口減少の社会の中では必ずしも土地が使われるわけではないといった時に、最初からどれだけの利用意向があるのかということをベースに計画を練っていくことが非常に重要になってくる。所有者の属性によって空き地化するリスクがどのぐらい変わるのかということを想定しながら事業スキームを考えていくということが重要になってくるかと思います」

被災自治体にのしかかる膨大な業務

一方で、平野町長は震災当時を振り返るとスピード感が求められる中で役場ができることには限界があったと感じています。

「スタート時点がすごく大事だったのではないかなとは思います。しかしながら家を失い、そして多くの尊い命が失われた中で、冷静にまた将来の町を考えられるかとなると、私自身も含めてなかなか厳しい状況でありました」

役場が津波に飲み込まれ全壊した大槌町。

当時の町長を含め、災害対応にあたっていた職員の2割が亡くなりました。

人手が足りない中で進めなければならない目の前の膨大な業務。

町はかさ上げ事業を始める前に町に住んでいない土地の所有者にまで意向を確認するのは、難しかったといいます。

町はその後、利用する意向がないと分かった土地を買収し、被災者が暮らす災害公営住宅などの用地にあてました。

また、土地の売買を促進するなど取り組んできました。

平野町長は、今後も経済活性化を図って定住人口の増加につなげていきたいとしています。

「震災前のように住宅がいっぱい建っている状況ではありませんけれども、まだまだ空き地があるということは、逆にこれからも活用できるという風に考えていかなければならない。これからしっかりと地べたに足をつけて頑張る時期だろうと。これからが本当の復興ではないかなと思います」

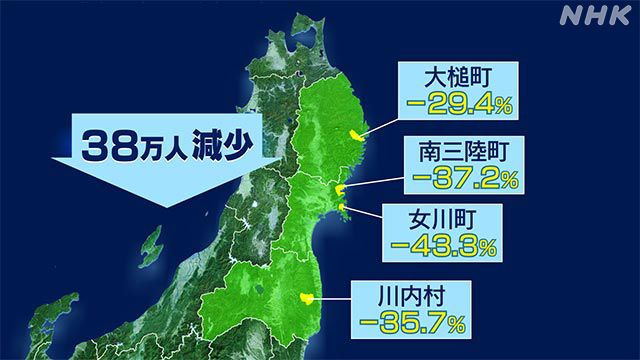

東日本大震災から10年。

社会全体で人口減少が進む中で大規模災害からの復興がどれほど困難か改めて実感させられます。

国は巨額の復興予算を投じて大規模な事業を進め、被災地のにぎわいを取り戻そうとしてきました。

東北3県ではおよそ730ヘクタールの宅地が土地区画整理事業で整備されましたが、3割が利活用されない状態になっています。

人口は3県で38万人減少。

震災前と比べ、4割以上減少した自治体もあり、人口が増えた沿岸部の自治体は4市町にとどまっています。

今回の教訓を次の災害にどう生かしていけばよいのか。

国も自治体も検証していく必要があると思います。

盛岡放送局釜石支局記者

市毛裕史

2015年入局 佐賀局を経て

釜石支局で震災取材を担当

盛岡放送局記者

光成壮

2017年入局

警察担当を経て遊軍

震災や経済の取材を担当

「津波で自宅や物だけでなく、思い出も何もかも流されたと感じた。翌日の朝、町の風景を眺めて終わったなと思ったね。もともと釣りが好きで海にはよく行ったが、津波のあとは海が怖いし、嫌いになった」