遺族として教員として ~子どもの笑顔を守るために~

10年前の東日本大震災では、多くの子どもたちの命も失われました。学校で最大の被害となったのが宮城県石巻市の大川小学校です。

避難が遅れて津波に襲われ、児童と教職員合わせて84人が犠牲となりました。一部の遺族が起こした裁判では、2019年10月、ずさんな防災マニュアルなど、学校側の事前の対策を厳しく指摘する判決が確定しました。

災害から子どもの命を、笑顔をどう守るのか。遺族として、教員として、向き合い続ける男性がいます。(仙台放送局石巻支局記者 佐藤惠介/高知放送局記者 伊藤詩織)

あの日 学校で娘が…

津波で被災した大川小学校の校舎は今、ことし4月に予定される震災遺構としての公開に向け整備が進められています。

ここで10年前、6年生だった娘を亡くしたのが平塚真一郎さんです。

亡くなった長女の小晴さんは弟や妹の面倒をよくみる優しい子でした。

当時、石巻市内の中学校の教員だった平塚さん。

避難所の運営などにあたりながら行方が分からなくなった小晴さんを探し続けました。

震災から5か月後。

小晴さんは近くの海で見つかりました。

父親と同じ教員になることを夢みていた小晴さん。

平塚さんは『娘の分まで生きなければ』と自然と厳しい顔になっていたといいます。

しかし、ある時、自分のやるべきことに気付きました。

「学校の行き帰りの車の中で自然に涙がでてきて、声を出して泣いていたこともあったんですけど、そういう自分を天国にいる娘が見ていてどんな気持ちになるのかなって。子どもたちであるとか、先生方とか保護者とかをどう笑顔にするかということを教員として考えるようになりました」

子どもの笑顔を守りたい

現在、宮城県名取市のみどり台中学校の校長を務める平塚さんは、防災マニュアルの整備や訓練だけでなく、小さなことにも目を向けて現場を変えていこうとしています。

大切にしたのは、いざというときの教員の判断のあり方。

大川小学校では、地震直後に校長がおらず、管理職がいない時の避難の判断が課題となりました。

平塚さんは、ふだんから校長室のドアを開放し、教員との会話を増やすとともに、一人ひとりが判断する機会が生まれるようにしました。

例えば、生徒が具合が悪くなった際、救急車を呼ぶ判断はこれまで管理職だけが行っていましたが、不在時は、ほかの教員が判断することにしました。

こうした小さな変化の積み重ねが災害時にいかせると考えています。

さらに、大学の専門家とともに子どもたちの災害時に生きる力を把握しようとしています。

『日常、家族や近所の人に自分から挨拶しているか』など生徒の行動を把握するアンケートを実施。

画一的な防災教育ではなく、一人ひとりの個性や特徴にあった生き抜く力を身につけてもらおうとしています。

震災から9年目で初の研修

教員の防災意識のあり方が重要だと考える平塚さん。

去年11月、大川小学校で、震災後初めて教育委員会が主催する教員向けの研修会が開かれました。

講師を務めた平塚さんは、命を守る教員としての覚悟を問いかけました。

「学校は子どもたちの大切な命を預かる場所であり、そして先生方の命も預かる場所であり、子どもたちに生きていく力を身につけさせる場所です」

大川小学校の教訓は全国に

教員の防災力を高めようという取り組みは今、全国に広がっています。

南海トラフ巨大地震で甚大な被害が想定される高知県。

なかでも黒潮町は、最悪の場合、全国で最も高い34.4メートルの津波に襲われるとされています。

黒潮町の入野小学校で校長を務める前田浩文さんは、大川小学校で児童と教職員が犠牲となったことを重く受け止め、学校独自の防災対策を進めてきました。

「もし私が当時、大川小学校にいたら、本当に正しい判断ができたかわからない。遺族の方が起こした裁判での判決は、これから起きると予想される大きな災害に対して、われわれが事前にどう対応すべきか、方向付けてくれたと思う」

年6回 坂を駆け上がる

「急いで、急いで」

入野小学校で行われている避難訓練。

寒い冬の朝、子どもたちが息を切らしながら、勾配の急な坂道を一気に駆け上がります。

表情は真剣そのもの。

立ち止まる子どもはいません。

子どもたちが向かったのは、海抜およそ40メートルの高台です。

学校は津波の浸水想定区域の外にありますが、大川小学校での教訓を踏まえ“想定外”に備えようと、避難場所をより高い場所に変更しました。

こうした訓練は、登下校中やプールの授業中などさまざまな状況で、年に6回も行われています。

子どもたちは集まってから逃げるのではなく、おのおので避難場所を目指します。

“率先避難”の意識を定着させようというねらいからです。

遺族の平塚校長に学ぶ

防災対策に力を入れてきた入野小学校。

今後も取り組みを続けるうえでどのような意識や工夫が必要か。

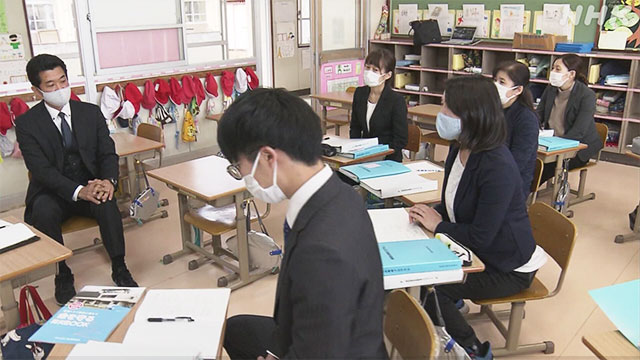

震災から10年を前にしたことし2月、教員たちは平塚さんとオンラインで結び話を聞きました。

「親として娘を亡くすというのは本当に胸が張り裂けそうな思い。悲しみは何年たっても変わらない。大事なのは命を守ることを最優先に考えること。公共交通機関など、どの会社も人の命を守る責任を担っている。学校も児童や教職員の命を預かる仕事だという意識を持たないといけない。この意識を防災対策にどう具現化させるかが大切」

教員たちは、日頃感じている難しさを平塚さんに問いかけました。

「子どもたちは東日本大震災の被害を覚えておらず、地震や津波の怖さを実感として持っていない」

「自分事というのが弱いところがある。『この間もやったのに』みたいな雰囲気が出てこないか心配」

「何度も繰り返すとマンネリ化は当然起きる」

悩む教員たちに、平塚さんは自身の経験を踏まえてアドバイスしました。

「震災を経験した宮城でもやはりマンネリ化というのが懸念されている。思考停止して、ただ逃げればいいとなってしまうと意味がない。時間帯を変えたり、先生がいないなど状況を変えたり、方法を工夫したりして、いま行っている防災教育の質を上げることが大事」

教員たちからは「経験を豊かにしないと適切な判断はできず、防災の知識を増やしたい」といった声が聞かれるなど、平塚さんのことばから命を守る役割の重さを感じていました。

あの日から10年。

二度と学校で命が失われないために。

遺族として、教員として、平塚さんは現場に向き合い続けます。

「自分の境遇、立場でできることがあるならやっていきたい。それが多くの命を守ることにつながればいい」

仙台放送局石巻支局記者

佐藤惠介

2016年入局

震災や水産のほか得意の英語力を生かした外国人取材も

高知放送局記者

伊藤詩織

2016年入局

広島局で警察や県政などの取材を担当 昨夏から高知局 防災対策などを取材

「“10年の節目”とかって言われるんですけども私にとっては節目とか何もなくて。なぜ、わが子が死ななければいけなかったのかという答えのない問いを遺族はずっと考え続けなければいけない」