水深6500メートルの海底で何が?~災害時の通信を守れ!~

10年前の東日本大震災。

混乱のなか多くの人が避難しましたが、救助に大きな役割を果たしたのが携帯電話などによる「通信」でした。震災ではこの「通信」を支える「海底ケーブル」が大きなダメージを受けました。

「通信」を守ろうと、当時水深6500メートルもの海底では、困難を極める復旧作業が行われていました。(仙台放送局記者・新藤東永)

過去最大の通信インフラの断絶

大手通信会社に勤める矢倉良樹さん。

10年前、東京のオペレーションセンターで全国の「通信網」の監視にあたっていました。

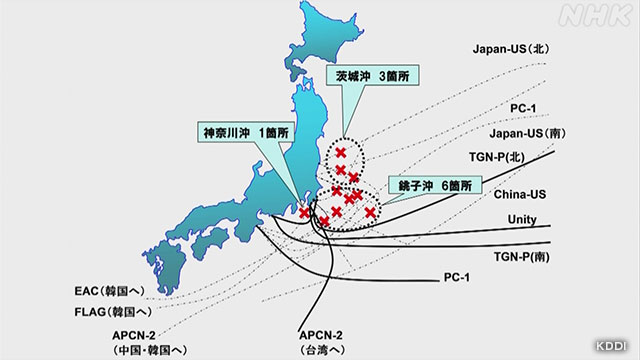

東日本大震災の発生時は、突然、茨城沖や千葉の銚子沖などにある海底ケーブルの10か所に障害が発生。

一部で通信速度が遅くなるなど影響が広がったといいます。

日本の周辺には、多くの「通信ケーブル」が張り巡らされています。

インターネットや携帯電話の電波などは無線で飛んでいるようなイメージがありますが、実は国内の通信網だけでなく、世界中をめぐる「海底ケーブル」がその基盤を支えています。

「海底ケーブル」の中心にある髪の毛ほどの細さの光ファイバー。

この中を膨大なデータが高速で流れ、「通信のインフラ」として機能します。

矢倉さんは地震で海底の地盤がずれ、ケーブルに過剰な負荷がかかり断線したことが、通信障害の要因ではないかと考えました。

当時、矢倉さんが担当していたのは日本とアメリカや東南アジアなどを結ぶ企業間の通信回線です。

このとき、10か国以上につながる回線がダメージを受けました。

日本近海では過去最悪の事態に、危機感を募らせたといいます。

「あって当たり前のものがなくなったときに社会に与える影響はとても甚大です。早く復旧させないといけないという思いでした」

超難易度のミッションに挑んだ人々

断線した「海底ケーブル」をどう修復するか。

当時、船で復旧作業を指揮した平井光義さんです。

10年前の3月11日、別の業務で茨城沖にいた平井さんたちは、船上で激しい揺れに見舞われました。

地震による震動が海水を伝わる「海震」が、船を揺らしたのです。

立っていられないほどの突然の揺れ。

甲板に駆け上がると、陸地の方角に煙が見え、想定を超える地震が起きたことがわかったといいます。

「どれぐらいの大きさの障害が起きて修理が必要になるかというのは想像がつかなかったですね」

いったん、横浜港に戻った平井さんたちは、地震から10日後、必要な資材を積みこみ、海底ケーブルが「断線」したエリアに向かいました。

そこは東京電力・福島第一原子力発電所の近くでした。

乗組員は全身を覆う、防護服を着用し、毎日4時間おきに放射線量を測定。

安全を確認しながら作業にあたりました。

「不安はもちろんありましたがとにかくケーブルをつないで通信を元に戻そうというその気持ちはみんな一丸でもっていました」

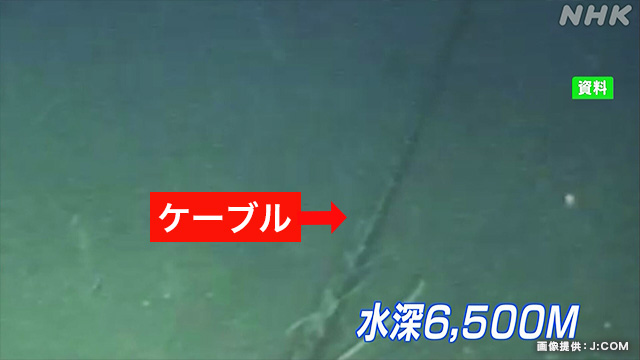

しかし、広大な海底に埋もれたケーブル。

どこが切れたのか、探し当てる作業は困難を極めました。

平井さんたちは、船の上から「探線機」と呼ばれる道具を海中に垂らし、断線したケーブルを順番に引き上げては切れた部分をつなぎ直し、海底に戻していきました。

時には水深6500メートルもの海底を探すこともあり、富士山の倍近い高さから直径数センチの細さのケーブルをひっかける、まさに職人技でした。

地震で海底の斜面が崩れ、断線したケーブルが本来の場所から2キロも離れた地点で見つかることもありました。

こうした作業が来る日も来る日も続き、ようやくすべての修復を終えたのは、およそ150日後。

平井さんには今も忘れられない光景があります。

船を下りたあと電車の中で見た、人々が通信で「つながり」あう姿でした。

「電車の中で乗客の皆さんが静かに携帯電話を使っているのを見まして あぁこれで終わったんだな。元に戻ったんだなとほっとしました」

教訓生かす取り組みも

激甚化・広域化する災害。

震災から10年、災害時に「通信」を素早く復活させ、人命救助につなげる試みが始まっています。

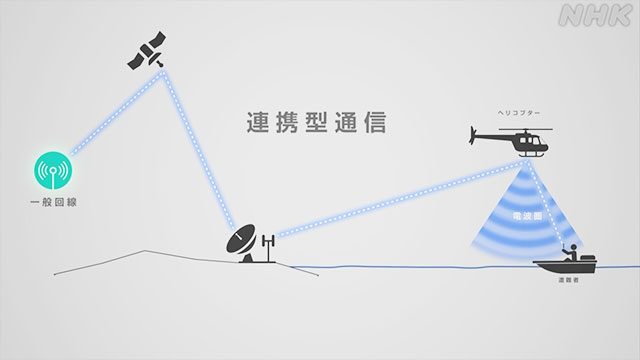

被災地に向けて飛び立つヘリコプターの中には、電波を中継する装置が積み込まれています。

被災者の近くまで駆けつけ、上空から「通信回線」を復活させようというものです。

ヘリコプターの下の半径2キロ程度のエリアで「通信」が可能になります。

さらに地上の携帯電話から発せられる電波を捉えて、救助を待つ人を見つけることもできます。

来年度以降、試験的な運用が始まる予定です。

この取り組みの原動力となったのは震災からの教訓です。

あのとき、通信が途絶えなければ、救えた命があったかもしれないという思いでした。

「この10年間、想定外を想定内にできるようにと復旧の訓練を続けてきました。命の重さを考えつつ命をつなぐというのがわれわれ通信会社に課せられた使命だと常に心の中に刻んでいます」

東日本大震災では、通信でつながりあい励まし合ったり、海外から発信された救助要請のSNSが孤立していた400人余りを救ったりしたケースもありました。

いまや「通信のインフラ」をいち早く復旧させることは、救助活動や、その後の復興、経済活動にまでつながる大切な要素となっています。

大手通信会社2社は、去年から、大規模災害時に互いの船や機材を共同で運用する取り組みも始めていて、命を救う「つながり」を守るための連携に期待したいと思います。

仙台放送局記者

新藤東永

新聞社を歴て2015年に入局 1次産業や地域経済を取材

「日本の近海でこれだけ一度に障害が出たことは過去になかったです」