“あいまいな別れ”と“弔い”

津波やがれきで傷ついた数多くの遺体。

東日本大震災では「関連死」を含めて2万2000人もの命が失われ、2500人を超える人が行方不明のままとなっています。

“思いを伝えることができなかった”

“ひとりで逝かせてしまった”

後悔や自責の念に苦しみ続けている遺族は少なくありません。

そしていま、新型コロナウイルスの感染拡大で、再び、大切な人の最期をみとることすらできない状況がおきています。未曾有の大災害から10年。大切な人との“あいまいな別れ”と向き合い続けてきた人たちの、“弔い”のかたちを取材しました。(盛岡局記者・矢野裕一朗 梅澤美紀)

通常の見送りができない被災地の現実

2011年6月、宮城県東松島市で撮影された1枚の写真。

10年前の東日本大震災で犠牲になった人たちが土葬された場所です。

土葬は、被災した火葬場が使えるようになるまでの「仮埋葬」と呼ばれる特別な措置として、当時、宮城県内で2108人に行われていました。

土葬が行われた場所の一つが、被災地で最多の3553人が亡くなった宮城県石巻市にある法音寺です。

副住職を務める谷川海明さんは、震災の翌日に亡くなった祖父の啓助さんと、6人の檀家の遺体を境内の敷地に土葬したといいます。

その後、火葬が出来たのは7月になってからでしたが、土に埋められた遺体は腐敗が進んでしまっていました。

“亡くなった人の遺体を清め、身なりを整え、送り出す”

僧侶の谷川さんが日々、目にしてきた“弔い”の行為が、当時は満足に行えない状況でした。

“最後のお別れを”奔走した納棺師

「亡くなった人は誰もが世界に1人しかいないので、いまの状況の中でもできるだけ心を込めて見送ってあげたかった」

こうした中、傷つき、亡くなったひとりひとりの尊厳を取り戻すための活動を行った人がいます。

納棺師の笹原留似子さんです。

笹原さんは岩手県沿岸の遺体安置所をまわり、300人を超える遺体に化粧を施すなどして生前のおもかげを取り戻す活動を無償で行いました。

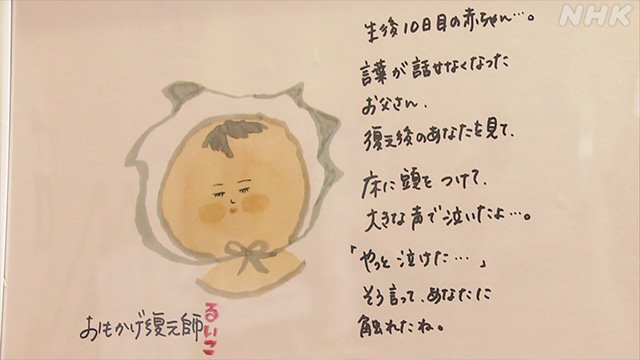

中には生後10日で亡くなった赤ちゃんもいました。

笹原さんの手で穏やかな表情を取り戻した赤ちゃんを目にし、父親は初めて涙を流すことができたといいます。

笹原さんは、亡くなった人のおもかげを取り戻す行為には、“弔い”を行う遺族にとっても大きな意味があったと振り返ります。

「災害による死は、亡くなった人の意思が最後に確認できないから、残された遺族にとっても苦しいものです。ですから、ご遺体があるうちは家族がそばにいて、触って、悔いのないお別れをしてほしいと思い活動にあたりました」

“弔い”の10年と“生きる意味”

一方で、家族が行方不明になり、遺体が見つからないまま“弔い”を行ってきた人も少なくありません。

岩手県大槌町で、母、妻、2人の娘と、孫の、5人を亡くした三浦憲さんも、毎月の墓参りを欠かさずに行ってきました。

そして、10年の月日が経過する中で、“弔い”に込められた思いが徐々に変化していったといいます。

三浦さんは震災前、会社の経営者として多忙な日々を送り、家族と過ごす時間はほとんどありませんでした。

亡くなった孫の誕生を祝い久々に集まったこの写真が唯一の家族写真となりました。

「生前よりいまのほうが、家族に対しての思いは強いかもしれません。何もしてあげられなかったという後悔の念があるから。運動会にも行ったことない。旅行も一生で一度しか連れて行ったことがないとか、そういった生活しかしていなかったから」

せめて5人の遺体を捜し出してあげたいと、震災直後、三浦さんは遺体安置所や警察署を回る日々を送っていました。

「必ず見つけてやるんだと自分にむちを打っていた」と当時を振り返ります。

しかし、母親以外の遺体は見つからなかったうえ、仕事での心労も重なり、震災の翌年にそううつ病を発症しました。

眠れない日々が続き、体重は20キロ近く減少したといいます。

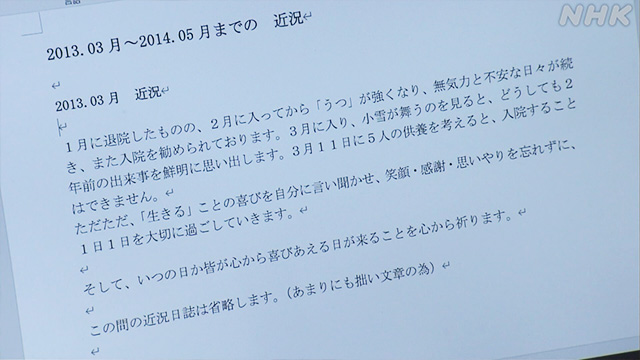

“無気力と不安な日々が続きまた入院を勧められております”。

精神病院に入退院を繰り返していたころの、平成25年3月の日記です。

“3月11日の5人の供養を考えると、入院はできません”。

みずからの心を病みながらも毎月の墓参りにこだわっていた三浦さん。

“弔い”を続けることが生き残った自分に唯一できる償いのようにも感じていました。

「当時は、亡くなった5人にかわって自分が亡くなっていればよかったという思いのほうが強かったです」

自責の念と向き合い続ける三浦さんの支えとなったのは、残った家族の存在でした。

震災の3年後から、長男の家族と同居を始めたのです。

月々の墓参りや遺体を捜し続ける日々は変わりませんでしたが、病状は少しずつ回復し、追い込まれるような思いも徐々に薄らいでいきました。

3人の孫にも恵まれ、新たな家族との営みを積み重ねる中、三浦さんは再び“生きる”意味を見いだしていました。

「忘れるわけではないけれど、別なものに気持ちを切り替えていくことがなかなかできませんでした。それが少しでも薄らいでいったことは自分にとっては良いことだったと思います。私が生きていることによって喜びを感じる人がいるのであれば、人生、生きていかなければいけないと思うようになりました」

そして去年9月。

身元不明者の遺骨の中から特定された妻の遺骨が、三浦さんに引き渡されました。

通い続けた警察の相談会がきっかけとなりました。

納骨の日に選んだのは、裕子さんの63回目の誕生日の翌日でした。

家事や育児を任せきりだったという裕子さんの遺骨に「ゆっくりしてください」と言葉をかけた三浦さん。

「自分にむちを打つように」捜し続けてきた家族への思いも変化していました。

「まだ見つかってない家族の遺体に関しては、縁があれば見つかることもあるのかなと思ってます。必ず見つけなければいけないということではなく、家族がどこにいても供養を続けていこうと思っています」

去年の大みそか。

三浦さんは初めて孫と2人だけで墓参りに訪れました。

孫の宗裕くんはことしで10歳になります。

10年前、亡くなった5人が写った写真で、母親のおなかの中にいました。

「この子には一番思い入れが強いです。亡くなった5人のかわりかなとも思って」

三浦さんは墓の掃除をしながら、亡くなった5人ひとりひとりの思い出を宗裕くんに語りかけていました。

「この子たちの世代にも亡くなった5人のことを覚えていてほしいと思っています。孫から次の世代、その次の世代へと、震災のことを語り継いでいって欲しいです」

亡くなった5人を忘れない。

三浦さんの“弔い”のかたちです。

“あと看取り”とコロナ禍

納棺師の笹原留似子さんは、震災後、遺族の心のケアを行う活動にあたり、いまも抱え続ける悲しみや後悔の思いに耳を傾けてきました。

そしていまは新型コロナウイルスの影響で患者の最期に家族を立ち会わせてあげられないと悩む医療従事者からの相談も受けるようになりました。

声をかけることすらできない、“あいまいな別れ”。

それでも、大切な人への思いを持ち続けることに“弔い”の本質があると笹原さんは考えています。

「災害時は通常のお別れはできませんが、あとからでもできることがあります。亡くなったあとにその人の人生や思い出をみんなで語り合う“あと看取り”です。新型コロナウイルスでも同じですが、最期を見届けることができなかったというのは置いていかれた側の気持ちで、亡くなった本人はどうだったのかなと思いをはせてあげることが大切なのだと思います。大事な人の人生を自分がまとめて、どう評価してあげるか。その行為が亡くなった人への一番の“弔い”になると思います」

盛岡放送局記者

矢野裕一朗

2018年入局

県政担当 震災取材も担当

盛岡放送局記者

梅澤美紀

2020年入局

県警担当 震災取材も担当

「ごめんねと泣きながら祖父を埋葬しました。本当は一般どおりの火葬をして葬儀をしてという弔いをしたかったんですけど、これでいいのかなと迷い、葛藤したのを覚えています」