“湾岸タワマン”から福島の避難者が見た風景 ~東雲住宅は今

東日本大震災のあと、最大1000人を超える人が避難した「タワーマンション」があります。

東京・江東区の湾岸エリアにある36階建ての公務員宿舎「東雲住宅」です。多くの人が憧れる大都会の生活を過ごせるように見えるこの建物。

しかし今、ここに避難している人の中には、なかなか連絡がとれなくなっている人もいると言います。

震災発生から10年。高層階に避難する人たちに何が起きているのか。取材を始めました。

(首都圏局 直井良介 田元俊之、水戸局 佐藤志穂)

「風景が変わった」 福島の避難者はつぶやいた

「避難生活を始めたころに比べると、建物がたくさん建って、風景が変わったね」。

3年前の12月。

福島からの避難生活を続ける男性が、東京の湾岸地域を歩いていた道すがらにつぶやいたひと言です。

東京では、震災のあとも高層ビルの建設が相次ぎ、五輪の開催に向けた施設も完成しています。

福島からの避難者には、原発事故で故郷を追われ、帰ることもできない状態が続く人がいます。

その時間の経過を感じる言葉だと思い、心に残り続けてきました。

そして、原発事故から10年となる今、福島からの避難者は、東京での生活に何を感じてきたのか。

改めて訪ね歩くことにしました。

湾岸の“タワマン”に避難して…

取材の中で出会ったのが、飯塚佳子さん(53)です。

飯塚さんが4年前まで避難していたのが、「東雲住宅」でした。

「東雲住宅」は、東京・江東区東雲の湾岸地域に建つ、36階建てのタワーマンション型の公務員宿舎です。

公務員の入居が始まる前に震災が起きたため、福島からの避難者が数多く避難。

一時、1000人を超える避難者が暮らす「都内最大の応急仮設住宅」となりました。

部屋に響く都会の音 “生きた心地がしなかった”

飯塚さんが夫とともに東雲住宅の31階に入居したのは、2011年5月。

放射能への不安から東京に自主的に避難してきて、ひとまず落ち着ける場所ができてほっとしたそうです。

しかし、そう感じたのもつかの間。

飯塚さんは、すぐに高層階での生活にストレスを感じ始めます。

飯塚さんの故郷は、福島県南相馬市です。

自然豊かで田畑に囲まれた家での生活から、大都会の高層階での生活に移ったことに慣れるのは難しかったと言います。

31階の1室で感じる“孤独”

飯塚さんは、東雲住宅の一室で、孤独を感じるようになりました。

東雲住宅では、避難者が孤立しない配慮もされていました。

住んでいた地域が同じ人たちが同じフロアになるような配慮や、定期的な交流会の開催などです。

しかし、飯塚さんは交流会に参加できませんでした。

原発事故によって生活を一変させられた怒りや、将来への不安を整理できなかったからだと言います。

そして住宅の外は、土地勘もない東京。

31階の部屋でふさぎこむ時間が長くなっていきました。

そんな中、部屋から見える景色は、どんどん変わっていったと言います。

東京五輪の開催も決まり、関連の施設も含む新しい建物が次々と着工していったのです。

飯塚さんは、東京の動きから置き去りにされているように感じたと言います。

「オリンピックに向けて、ずいぶん動き出しているんだなぁという気持ちはありました。当時、復興五輪という言葉も使われましたが、少なくとも私は何も先に進んでいるという感覚はなく、ずっと停滞している気持ちでした。気持ちの面では、全然追いついていなかったです」

少しずつ気持ちを整理しながら、一歩ずつ前へ

東雲住宅での避難生活は6年続きました。

2017年3月。

自主避難者の応急仮設住宅の提供が終了し、飯塚さんも武蔵野市の都営住宅の7階に移り住みました。

そこから、飯塚さんの心境は変わっていきます。

きっかけは、入居してまもなく、避難者と支援者の交流会「よらんしょサロン」に参加したことです。

東雲住宅では、集いに一緒に参加する友人ができませんでしたが、都営住宅に移った飯塚さんはサロンに誘われる機会があったとき、自然と「行こう」と思えたと言います。

サロンには、それぞれの避難者が抱える、どんな話も受け止めてくれる雰囲気が流れていました。

飯塚さんは背中を押されるように、自分の思いを話すことができたと言います。

「共感してくれる人がいるんだという安心感があって、自分の気持ちを外に出せるようになりました。初めて前向きになって一歩踏み出せたというか、先に進めたっていう気持ちになりました。居場所を作れたこと、話すということは大事なんだって思えました」

入居者の半数“支援が必要”

今も、東雲住宅には公務員とともに、70世帯の避難者が暮らしていると言います。

その人たちは、今どう暮らしているのでしょうか。

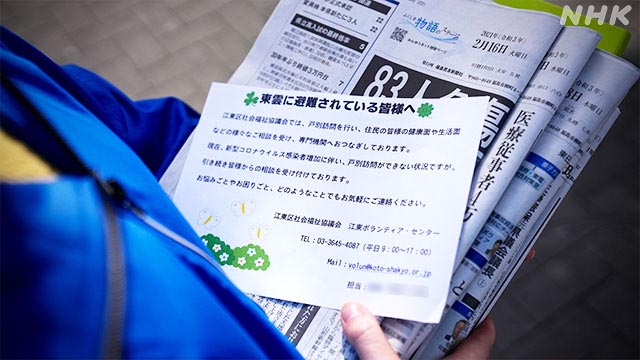

震災直後から支援を続ける江東ボランティア・センターを訪ねました。

避難者の孤立の問題は、さらに深刻化していると言います。

70世帯のうち30世帯が、体や心に不安を抱えていたり連絡がなかなかとれなかったりするなど、状況の把握が必要な対象となっているというのです。

「いま住んでいる人の多くは、退去の期限が過ぎても引っ越すことができない人です。精神的、肉体的に弱ってしまっている人も少なくない」

2017年以降、自主避難者への応急仮設住宅の提供の終了をきっかけに、東雲住宅でもほとんどの人が退去しました。

ただ一部の人は、今も東雲住宅に住み続けています。

その中には、事情を抱えている人も多いというのです。

一方、福島県は、賃貸契約を結ばずに住み続ける人に対して、部屋の明け渡しと賃料の支払いを求める訴えを起こしています。

「退去後の住宅支援を含めて契約について話し合いを尽くしてきた。しかし、解決には至らなかったため、やむなく法的な対応をとった」

“SOS”が伝わらない

江東ボランティア・センターは、月に3回ほど、東雲住宅の訪問活動を続けています。

取材した日、2人の女性職員は、誰とも会うことができませんでした。

このような日は珍しくないそうです。

支援している30世帯のうち、すぐに連絡が取れるのはわずかです。

高層階特有の事情が、支援を難しくしているといいます。

「誰とも関わりたくないと思えば、できてしまうのが“タワーマンション”ですね。普通の家では、応答がなくてもベランダにゴミが溢れているなどSOSはわかります。でも、ここははるか上のベランダを見ることも不可能。プライバシーに守られた空間が、生活臭を消しているんです」

今も東雲住宅に残る人は

取材を続ける中で、今も東雲住宅に暮らす50代の男性に、匿名を条件に話を聞くことができました。

男性は、放射能の影響が心配で、暮らしていた福島県の浜通りの地域から東京に自主的に避難します。

そして、東京の東雲住宅の20階以上に入居しました。

福島で、地元の電気部品メーカーに勤めていた男性は、避難先でも機械のメンテナンスを行う職を見つけます。

生活が一変したのは、震災から2年たった2013年でした。

心臓の病気がわかったのです。

当時、職を失い、避難生活の心労も重なりました。

月に数回は心臓の鼓動が激しくなり、薬が手放せない生活。

周囲に友人も少ない中、孤独を深めていきます。

「福島では不安もなく、やりがいを持ってバリバリ仕事をする生活を送っていました。今は友人も少なく仕事ができなくなり、図書館などに行って時間がたつのを待って、帰って寝るだけの生活になってしまいました」

部屋の“退去”を言い渡されて…

こうした中、男性は2017年、福島県から部屋を明け渡すよう伝えられます。

しかし、男性は持病を抱えて働けず、障害年金を受給し、貯金も取り崩して生活しています。

この部屋を出て、行くところはないと言います。

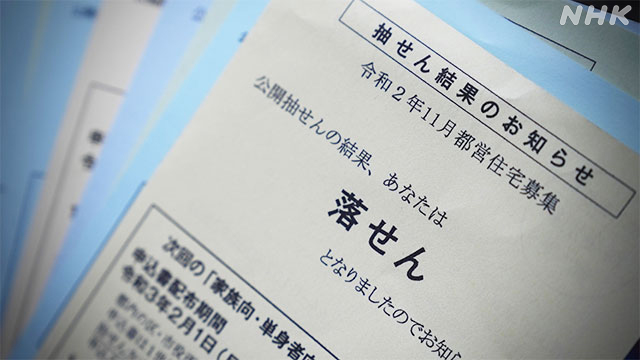

一般の賃貸住宅は家賃を支払うのが難しいと考えて都営住宅に入居を希望していますが、落選し続けているのです。

先月、公営住宅に申し込んで落選した数は13回になりました。

原発事故さえなければ…。

男性は、東雲住宅への入居を続ける生活の中で、いつも心に思います。

「あの原発事故がなければ、福島に住み続けて、仕事も家もありました。東京は発展しても、私は毎日をただ繰り返しているだけです。東京オリンピックは『復興五輪』とも言われますが、名前だけだと感じますね。私の住宅の問題すら解決できていないのですから」

「声を上げてほしい」

都内の「タワーマンション」の一室で人知れず追い込まれる、福島からの避難者たち。

その一端が見える状況は、取材中にも起きました。

江東ボランティア・センターに、東雲住宅に住む男性から電話が入ります。

この男性は、今までほとんど連絡をとれていなかった人でした。

“気軽に電話をください”と書いたあの手紙を見て電話をかけてきたというのです。

早口で話す男性に、対応する女性は優しく根気強く応じます。

「鬱で外に出られず、引っ越しもできない。身の回りのことがなにもできず、ゴミがたまっている」

「私たちを頼ってください。片付けをお手伝いします」

「助かります」

「私たちは、これからも寄り添う支援を続けます。困ったときにはどうか、“助けて”と声を上げてほしい。そのために私たちがいるのですから」

支援は10年のその先も

震災と原発事故の発生から10年が経ち、東雲住宅に暮らした人の多くは、悩みながらも新たな生活に踏み出しています。

一方、その流れから取り残されている人にも目を向け続けなければならないと、今回の取材で改めて感じました。

震災発生から10年は、決して区切りではない。

一見、発展を続ける大都会の高層階に、今も震災の影響を受けている人がいることを、知ってほしいと思います。

首都圏局 記者

直井良介

2010年入局

山形局・水戸局などをへて首都圏局遊軍担当災害・震災などを担当

首都圏局 カメラマン

田元俊之

2009年入局

2012年から2年間、いわき支局で原発事故の避難者を取材

水戸局 記者

佐藤志穂

2016年入局

北九州局を経て2018年から2年あまり福島局で原発事故の影響や避難者を継続して取材

「生きた心地がしませんでした。朝夜関係なく、街のざわめきや車の音が、部屋中に響くんです。静かな田舎町から避難してきた私たちにとっては、とてもこたえました」