1800人の声が問う“復興” 東日本大震災10年 被災者アンケート

「建物等の復興は進んだけれど、気持ちや経済などメンタル等の復興は、人それぞれで復興しているとは思えない」(宮城県岩沼市 女性 50代)

「復興と言っても、そう簡単な事ではないと思っていましたが、双葉町としての風景が、昔の想い出が、消されてるのがさびしいです。10年経とうとしている今は町民という想いがうすれてきてます」(埼玉県 女性 50代 福島県双葉町から避難)

東日本大震災の発生直後から続けてきたNHKの大規模アンケート。

発生から10年となることしは、被災地での勤務経験がある社会部の記者たちが中核となりました。去年の夏から、過去に取材した方々の顔を思い浮かべながら、一つ一つ質問を練り上げてきました。1805人から寄せられた回答には、「復興」についての率直な受けとめがつづられていました。被災した人たちはこの10年をどう振り返り、いま何を必要としているのか。アンケートを通して皆さんと考えていきたいと思います。

(社会部記者 齋藤恵二郎 藤田日向子 藤島新也)

10年は「区切り」なのか

震災から10年が経過することについて、被災した人たちはどのように受け止めているのでしょうか。

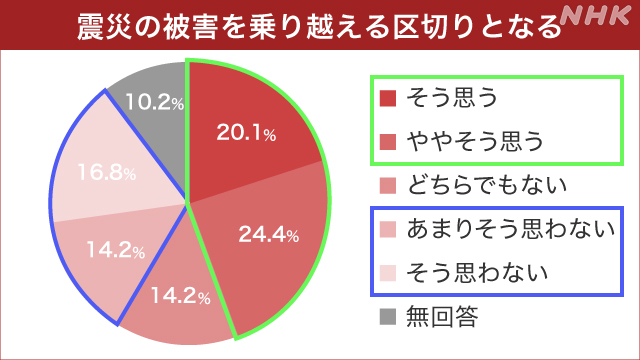

「震災の被害を乗り越える区切りとなる」

▼「そう思う/ややそう思う」44.5%

▼「そう思わない/あまりそう思わない」31.0%

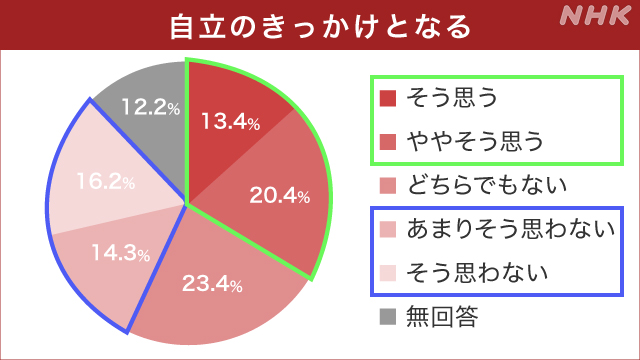

「自立のきっかけとなる」

▼「そう思う/ややそう思う」33.8%

▼「そう思わない/あまりそう思わない」30.5%

「区切り」や「自立のきっかけ」となるかについて、「そう思う/ややそう思う」と答えた人は3割から4割。

一方で、同じくらいの人が「そう思わない/あまりそう思わない」と回答しています。

回答者の間でも受け止めが分かれていて、二極化していると見ることもできます。

岩手県宮古市の古館昌三さん(85)は「区切りにならない」と回答したうちの1人です。なぜ、そう思うのでしょうか。

過去のアンケートも振り返ってみると…。

震災6年は、少しずつ住宅が再建されていく様子に「うれしく思う」と記していました。

しかし震災8年には「これで復興したと言えるか疑問である」、震災9年には「地域の復興に努力してきたのにむなしさが残る」。

復興への疑問から、失望へ。内容が変化していました。

そして、震災10年。

古館さんが暮らす宮古市の鍬ヶ崎地区では、地盤沈下した土地をかさ上げする事業が実施されましたが、今も空き地が目立ち、人口は震災前の半分。

地域の活気は戻らず、再建した自分の商店も閉店し、思いが変化していったといいます。

「人が戻ってくると期待していたので、戻ってこなかった落胆が大きかった。これからどうやってにぎわいを戻していくのかが課題で、10年が経過しても区切りだとは到底思えません」

10年がたつ中で、古館さんのように、道半ばと感じている方々がいることも忘れてはいけないと思います。

10年で“復興”は完了したのか?

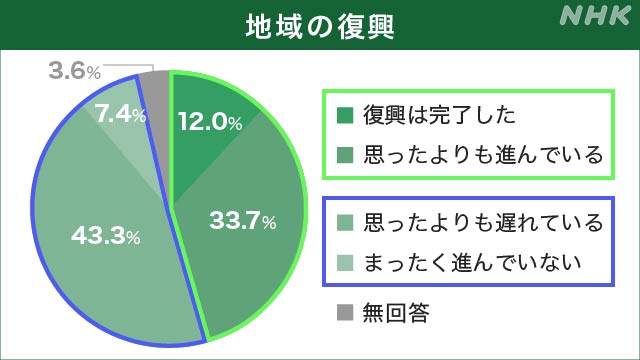

では、アンケートに答えてくれた1800人の人たちは「地域の復興」について、どのように感じているのでしょうか。

▼「復興は完了した/思ったよりも進んでいる」45.7%(去年比+5.7)

▼「思ったよりも遅れている/まったく進んでいない」50.7%(去年比-4.7)

1年前の調査よりも「復興は完了した/思ったよりも進んでいる」と感じる人の割合が増えているものの、大きな差は無く、こちらも受け止めが二分する結果となりました。

被災地が大きな被害から一歩一歩前に進む中で、復興を実感する人も増えています。

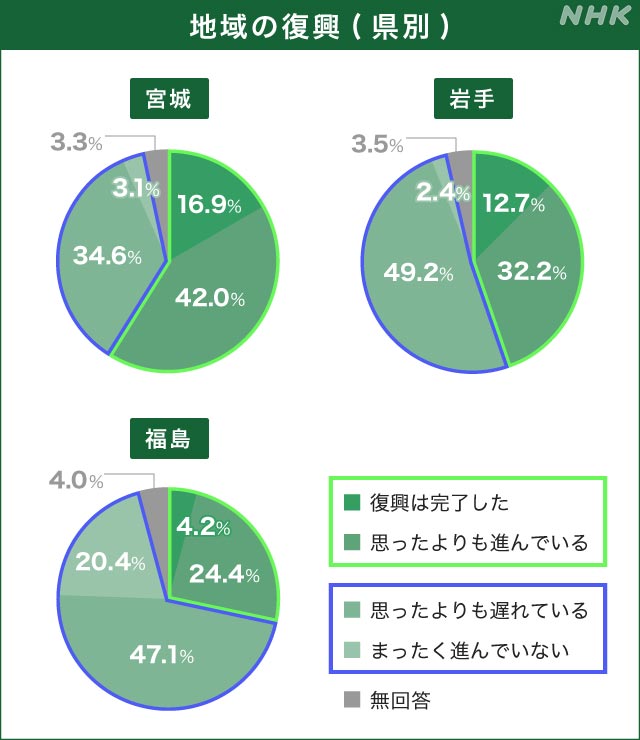

一方で、そう思えない人もいまだ多く、3県別に見るとその差が大きくなりました。

▼「完了した/進んでいる」

宮城県58.9% 岩手県44.9% 福島県28.6%

▼「遅れている/まったく進んでいない」

宮城県37.7% 岩手県51.6% 福島県67.5%

「完了した/進んでいる」の割合が、福島県は宮城県よりも30ポイントほど低くなっています。

10年を前にしても、いまだ故郷に戻ることのできない地域が残されている原発事故の影響の深刻さを示していると言えます。

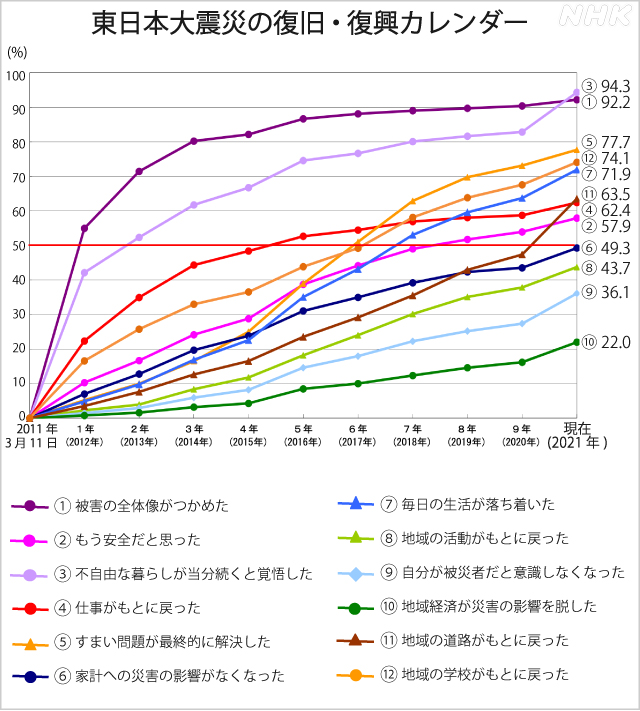

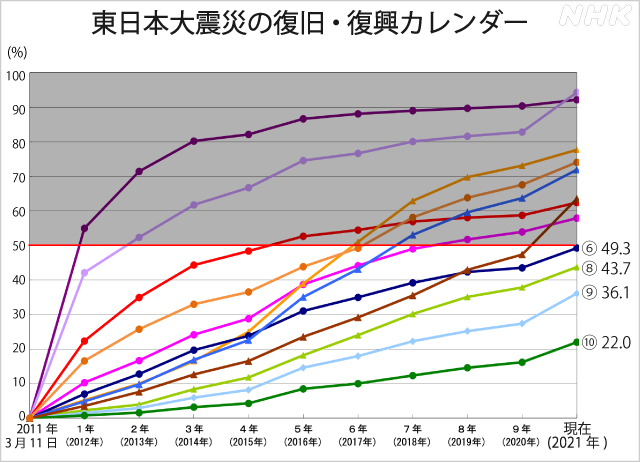

“復興カレンダー”が映し出す10年の歩み

“復興”とひとことでいっても、自宅の再建や道路の整備など目に見えるものから、地域のつながりといった目に見えないものまで様々です。

そこで実施したのが、“復興カレンダー”という調査手法です。

震災後の自分の気持ちや暮らしについて、復旧・復興を実感できたのはいつの時点か。「住まい」「仕事」「家計」などについて聞き取りグラフ化します。

被災者の復興実感が、どの分野でどの程度高まっていて、何が課題として残されているのか、探っていきます。

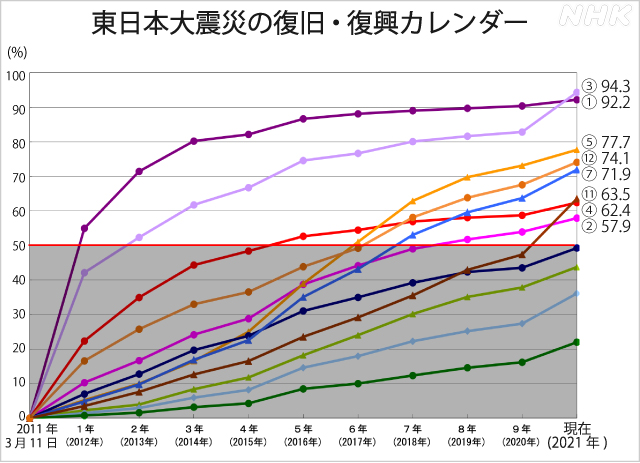

いずれのグラフも右肩上がり、つまり、震災から時間がたつにつれて「そう感じる」人の割合が増えています。

専門家によると、「復興カレンダー」では、50%に達すると、一定程度復興した目安になるとされています。

これを元に「復興した」項目と「復興していない」項目を見ていくと、大きな差がありました。

主な10項目の結果です。

現在までに50%以上に達したのは、

(5) すまいの問題が最終的に解決した 77.7%

(12)地域の学校がもとに戻った 74.1%

(7) 毎日の生活が落ち着いた 71.9%

(11)地域の道路がもとに戻った 63.5%

(4) 仕事がもとに戻った 62.4%

(2) もう安全だと思った 57.9%

一方、現在までに50%に達しなかった項目は、

(6) 家計への災害の影響が無くなった 49.3%

(8) 地域の活動がもとに戻った 43.7%

(9) 自分が被災者だと意識しなくなった 36.1%

(10)地域経済が災害の影響を脱した 22.0%

土地や建物、道路の復興が進んでいる一方で、その上に成り立つ経済活動やコミュニティーについては、まだまだ復興を感じられない人が多くいるといえそうです。

そして、(9)「自分が被災者だと意識しなくなった」も4割に届かず、6割以上がいまも被災者だという意識を感じるという結果になりました。

目に見える“復興”だけでなく、経済の活性化や人とのつながりの再生をどう実現するのか。震災から10年のいまも課題になっていることが見えてきました。

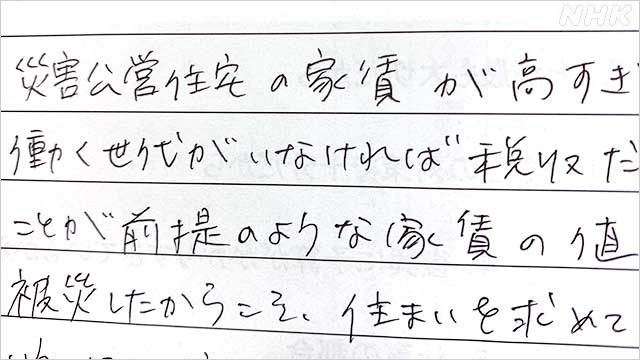

“復興した”はずの住まいで異変

一方、復興カレンダーでは“復興した”はずの「住まい」で、新たな課題が生まれていることも、アンケートから見えてきました。

住まいの再建の柱として3万戸が整備された災害公営住宅の家賃の問題です。

入居当初の家賃は低く抑えられますが、時間の経過や収入の増加によって値上がりする仕組みになっています。

これがいま大きな負担となっているというのです。

「災害公営住宅の家賃が高すぎます。追いだすことが前提のような家賃の値上げ。被災したからこそ、住まいを求めて災害公営住宅に入居したというのに」

(岩手県釜石市 女性 40代)

「家賃高騰、なんとか生活を立て直すために復興住宅に入り頑張るつもりが、逆に生活が苦しくなり引っ越しか、借金だけが増えていく」

(宮城県仙台市 男性 50代)

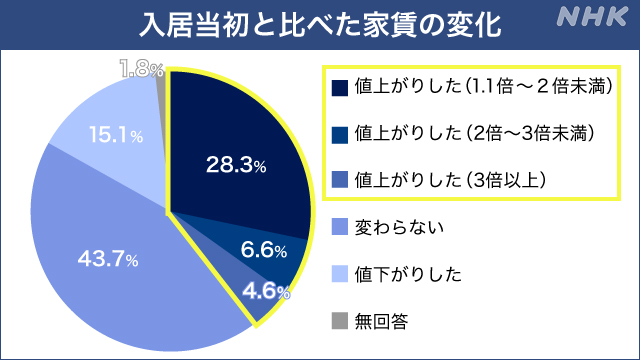

家賃値上がりは4割 食費も切り詰める

家賃は入居当初から比べてどう変わったのでしょうか。

入居当初と比べた家賃の変化

▼1.1倍から2倍未満 28.3%

▼2倍から3倍未満 6.6%

▼3倍以上 4.6%

▼変わらない 43.7%

▼値下がりした 15.1%

4割の入居者で家賃が値上がりし、2倍以上に増加した人も1割余りという結果となりました。

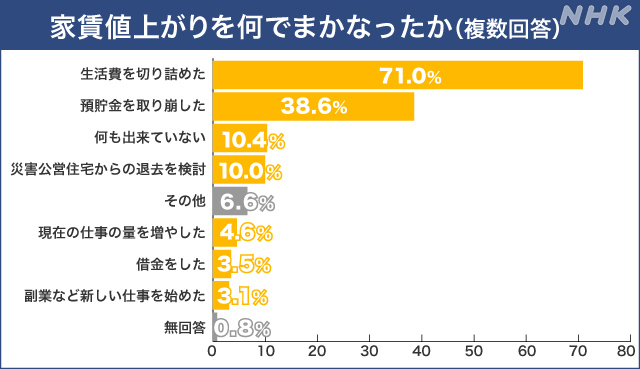

そこで、値上げ分をどのようにまかなっているのかを聞いてみました。

▼生活費を切り詰めた 71.0%

▼預貯金を取り崩した 38.6%

▼何も出来ていない 10.4%

▼災害公営住宅からの退去を検討 10.0%

▼その他 6.6%

▼現在の仕事の量を増やした 4.6%

▼借金をした 3.5%

▼副業など新しい仕事を始めた 3.1%

▼無回答 0.8%

7割以上の人が生活費を切り詰め、4割近くが預貯金を取り崩していました。とても「余裕がある」とはいえなさそうです。

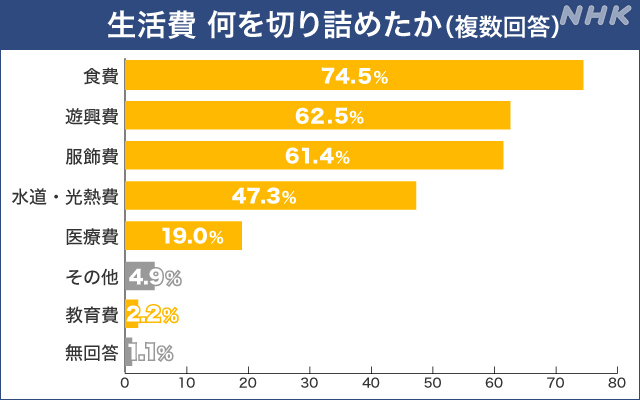

さらに、切り詰めた生活費の中身を聞くと深刻な状況が浮かびました。

▼食費 74.5%

▼遊興費 62.5%

▼服飾費 61.4%

▼水道・光熱費 47.3%

▼医療費 19.0%

▼その他 4.9%

▼教育費 2.2%

▼無回答 1.1%

7割以上が食費を切り詰めていました。

水道・光熱費も5割近く、医療費も2割の人が切り詰めています。

このように、値上がりの影響は決して小さなものでないことが分かります。

「子供たちも育ち、今以上にお金がかかるため私も働こうと思っているが、その分家賃もあがるとなると意味がなく、なかなか踏ん切りがつかない。再建できない人のための復興住宅のはずなのに、入居させてしまえばそれで終わりのように感じる」

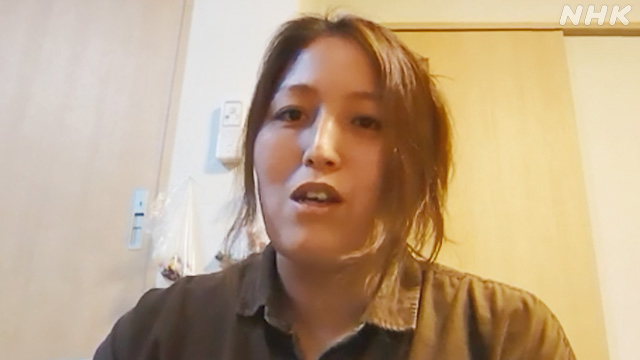

このメッセージを寄せてくれた、宮城県石巻市の杉山歩夢さんにお話を聞きました。

30代の杉山さんは、夫と、10歳、7歳、3歳の子どもの5人家族です。

震災の次の年に入居し、当時9000円ほどだった家賃は、いまは4万円以上に値上がりしました。

最も切り詰めたのは食費で、月4万円に抑えてやりくりをしています。しかし、子どもも大きくなれば、さらに出費はかさみます。

杉山さんも今後働きに出ることにしていますが、不安が残ると言います。

「私が働いて世帯収入が増えると、その分家賃が上がってしまい、どこまで子どもたちのために使えて、貯蓄に回せるのかがはっきりせず不安です。共働きで家賃が10万円以上になった世帯もありましたし、家賃が高く災害公営住宅を出ざるを得なくなった同世代の家族もいました」

杉山さんは、支出とのバランスを考慮したり、上限を定めたりするなど、生活設計が見通せるような制度にして欲しいと話していました。

「収入に応じて家賃が高くなることは理解しています。ただ、子どもが成長するにつれ支出も増えていきます。どこまで上がるのか不安をずっと抱えるのではなく、上がったとしても、家賃の上限を民間の相場並にしてもらえると、先行きが見えてくるのですが」

家賃の値上がり コミュニティーの危機にも

子どもが大きくなって支出が増えるのにあわせ収入増を目指す共働き世帯などが、家賃値上げの影響をより大きく受けているようです。

家賃が地域相場を上回った結果、その地域を出て安い民間の住宅に移る人もいて、コミュニティーの維持を困難にしているという声も寄せられました。

「家賃問題が重くのしかかって来た。若い住民の方が、1人また1人と今月も引っ越しをしていきました。自治会役員も3人ほど、だいじな役職でした。今後の自治会をになってくれる人達だと思っていました」

(宮城県多賀城市 男性 60代)

アンケートを監修した専門家は家賃の値上げは個人の問題にとどまらず、地域の課題になっていると指摘します。

「食費を切り詰めることで家賃の値上げに対処している。これは生活再建という考え方からすると本末転倒にもなってしまう。また、働き盛りの世代が出ていくことで、地域の将来の持続発展というものにもマイナスの影響を与えてしまう。そこを考えた上で、災害公営住宅のあり方、そして家賃の補助の問題といったことを考えていく必要がある」

被災者の7割「支援減ると思う」

残された課題や新たな課題に対応するには支援の継続が必要ですが、10年が経過することで、多くの方が支援が続くのか、不安を感じています。

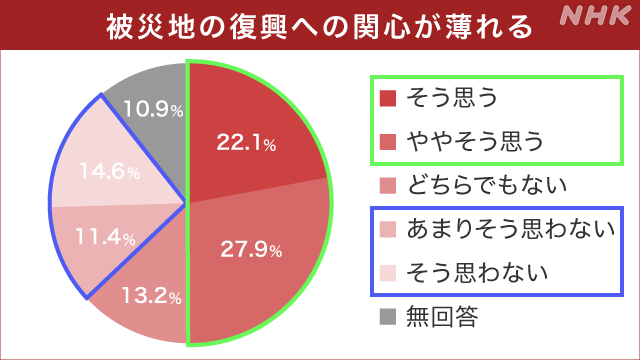

「被災地の復興への関心が薄れる」

▼そう思う/ややそう思う 50.0%

▼そう思わない/あまりそう思わない 26.0%

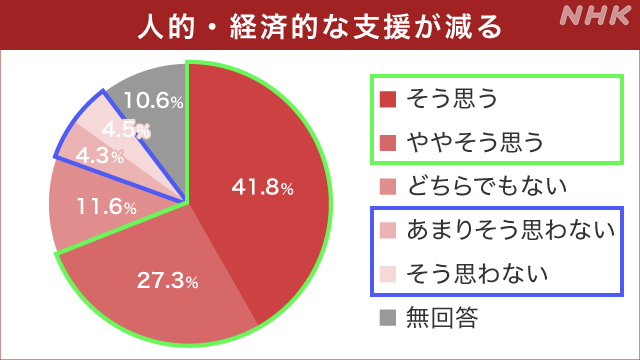

「人的・経済的な支援が減る」

▼そう思う/ややそう思う 69.1%

▼そう思わない/あまりそう思わない 8.8%

半数が「関心が薄れ」、さらに7割が「支援が減少する」と回答したのです。

「当事者ではない人にとっては10年というのは1つの区切りに捉えがちな年だと思う。10年たったのでそろそろ大丈夫だろうと、続けていた支援も一旦ここで終了となる、そういった事も危惧している結果だと思う。災害というのは時間経過とともにさまざまな課題が出てくる。その時その時で課題に立ち向かっていかなければならない、これが大きな災害の特徴だ。10年を一区切りとせず、10年で出てきた課題をさらに長期的な視野でしっかりと明らかにしながら、被災者の方々を見守り続ける必要がある」

最後に、紹介したいメッセージがあります。

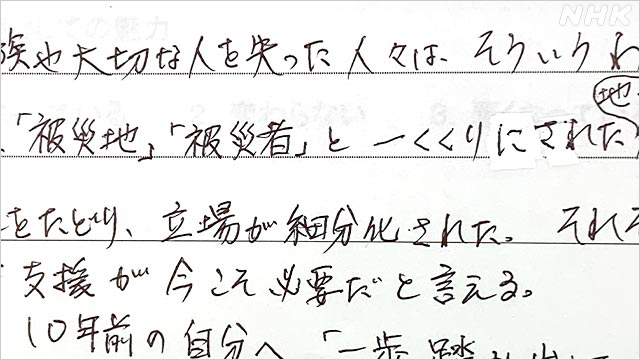

「震災直後、『被災地』『被災者』とひとくくりにされた地域や人々は、10年たち、様々な経過をたどり、立場が細分化された。それぞれの立場に対応した細やかな支援が今こそ必要だと言える」(岩手県宮古市 60代 女性)

今回のアンケートを通じて私たちが感じたことが、まさにこのメッセージでした。

解決しない課題をいまも抱える方、新たな課題に直面している方、新たな歩みを進めている方…。

震災から10年がたとうとする今だからこそ、ひとりひとりの日々の生活をみつめ、どう支えることができるのか、しっかりと考えていきたいと思います。

社会部記者

齋藤恵二郎

盛岡局で

大船渡・陸前高田支局に

勤務し被災地を取材した

社会部記者

藤田日向子

仙台局に勤務し

震災遺児などを取材した

社会部記者

藤島新也

初任地が盛岡局

震災直後から岩手県の

沿岸部を取材した

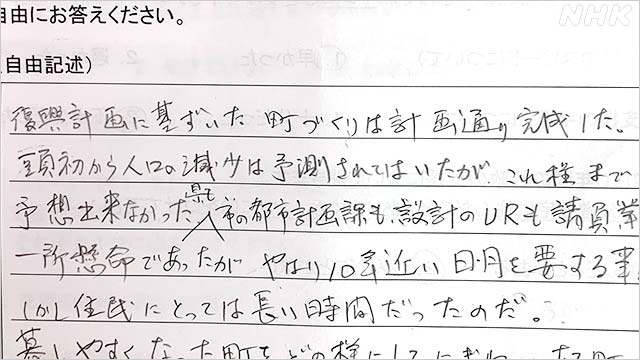

「復興計画に基づいた町づくりは計画通り完成した。当初から人口の減少は予測されてはいたが、これ程まで減少するとは予想出来なかった。暮しやすくなった町をどの様にしてにぎわいのある町にするかが課題だ」