「トモダチ作戦」 震災10年目の真実

2011年3月12日、東日本大震災の発生翌日。

未曽有の大災害に見舞われた日本を支援するため、アメリカ軍が開始したのが「オペレーション・トモダチ」=「トモダチ作戦」だった。

兵士2万4000人が投入された「日米最大の作戦」は、どのように実行されたのか。

その舞台裏を、関係者はきのうのことのように克明に語った。

(ワシントン支局記者 辻浩平)

「日米最大の作戦」

ペンタゴンの名で知られるアメリカ国防総省の巨大な建物の廊下には、いたるところに博物館さながらの歴史の資料が展示されている。

日本にまつわるものも少なくないが、そのほとんどは太平洋戦争の「敵国」として描かれている。日本の全面降伏を確認した「降伏文書」の原本も。

その中に「同盟国」として日本が登場する展示がある。「トモダチ作戦」のパネルだ。

説明書きには「2国間の最大の作戦だった」と記されている。

出動したアメリカ兵は、約2万4000人。航空機189機、艦船24隻が投入され、震災発生翌日から約1か月半にわたって救援活動や物資の輸送などにあたった。

調整役には「渦中の人物」

この大規模な作戦で欠かせなかったのが、日米両政府の連携だ。

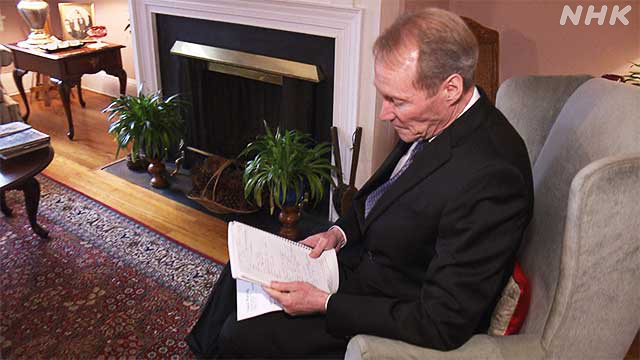

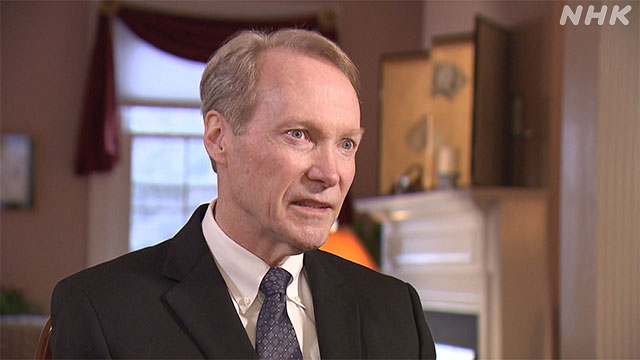

アメリカ側でその調整にあたった1人が、ケビン・メア氏だ。

国務省の外交官として、日本で合わせて19年間勤務した日本通で、流ちょうな日本語を話す。

日本への深い理解を買われ、がれきの撤去から食料や物資の輸送、さらに福島第一原発への対応まで、日本からの多岐にわたる要請の調整にあたった。

記憶している人も多いかもしれないが、メア氏は国務省で対日政策を担う日本部長だった際に「沖縄はゆすりの名人」と発言したとされ、更迭された人物だ。

本人は発言を否定し、発災前日の2011年3月10日、みずからの発言が正確に伝えられていないとして、抗議の意志を込めて上司に辞職する旨を伝えていた。

その翌日に起きた、東日本大震災。

上司から「日米両国の調整役をするのは君しかいないだろう」と言われ、辞職を急きょ延期して任務にあたったのだった。

メア氏がいまも鮮明に覚えているのは、発災直後に行われた、ホワイトハウスや国防総省の担当者が出席する政府中枢の会議だ。

直ちに検討されたのは、被災地に最も早く駆けつけられるアメリカ軍の部隊はどこにいるかだった。

シンガポールから急行した旗艦「ブルーリッジ」

アメリカ軍の動きは速かった。

シンガポールに寄港していたアメリカ海軍第7艦隊の旗艦「ブルーリッジ」は、救援物資を積み込み、発災の翌朝には、日本に向けて出港。

乗船していたジェフ・デイビス元大佐は、次のように振り返る。

「乗組員の多くは陸に上がっていたが、招集をかけるまでもなく、津波のニュースを聞いてみんなすぐに艦船に戻ってきた。自分たちも何かしなければならないという意識があったのです」

被災地の状況を把握するため、アメリカ軍は哨戒機や無人偵察機を飛ばして航空写真を撮影し、日本側に提供している。

ここでも同盟関係が力を発揮したという。

「航空写真は画質や解像度が機密にあたるものもあり、通常、他国への提供には手続きが必要になります。ただ、日本とは同盟関係にあったので共有はスムーズに進みました」

拠点空港を5日間で復旧

「トモダチ作戦」の指揮をとることになったのは当時、太平洋艦隊司令官だったパトリック・ウォルシュ氏だった。

発災時は、司令部があるハワイの真珠湾にいたウォルシュ氏。

当初、アメリカ地質調査所が出したマグニチュード9という数字を見て、計器が壊れていると思ったという。それほどの巨大地震は信じられなかったのだ。

ウォルシュ司令官は、司令部機能の一部を東京の横田基地に移し、みずからも横田に移動。

作戦を進めるうえで気にかけたのは、通常の指揮系統を見直すことだった。

「軍隊は、通常は上下関係がはっきりした組織です。しかし『トモダチ作戦』で私たちは、自衛隊を支援するという役割でした。彼らの求めること、必要としていることを成し遂げるという姿勢です。上下関係ではなく、自衛隊と情報を共有し、水平の関係で決定を下していきました」

作戦の象徴的な活動の1つが、仙台空港の復旧だった。

津波で冠水し、がれきに覆われ、復旧には数か月かかると見られていた。

ここに、沖縄駐留の海兵隊の特殊部隊が投入され、自衛隊と連携することで、発災5日後には重機などを積んだアメリカ軍の輸送機が着陸。

物資や人員を運ぶ拠点となる空港の再開に、アメリカ軍司令部でも大きな歓声が上がったという。

ウォルシュ氏は後日、避難所となっていた学校を訪れた際、握手を求めてきた地元の高齢女性が、その手をずっと離さなかったのが今でも忘れられないと振り返る。

「安全」か「同盟関係」か

「トモダチ作戦」が急ピッチで進む中、日米の調整にあたっていたメア氏は、別の問題に直面していた。

福島第一原発の事故による放射能への対応だった。

メア氏は、アメリカ政府内で当時、東京在住のアメリカ人9万人を退避させるかどうかが議論されていたと明かす。

原発が制御できているのか状況が分からない中、エネルギー省はコンピューターによる放射能拡散のシミュレーションを続けていた。

結果が出ていない段階で行われた会議では、万が一の場合を想定し、避難させるべきだという声が上がっていたという。

「放射能レベルが高いと分かれば、すぐに避難させたでしょう。ただ、この時点ではシミュレーションの結果が出ていませんでした。その時点で判断して、結果的に必要なかったのに避難させたとなればアメリカ人は逃げ出したと思われ、日本から信頼されなくなります。日米同盟の基盤が崩れてしまうおそれがあったのです」

結局、会議ではメア氏などの「シミュレーションの結果を待つべき」という意見が通る。

その後、放射能レベルは問題ないことが確認されたとして避難は見送られたが、在日アメリカ人の安全と、日本との同盟関係がまさにてんびんにかけられていた瞬間だった。

自分より高位の政府関係者が集う会議で、臆せず発言するメア氏に、同僚が心配して声をかけると、笑ってこう答えたという。

「最悪クビになったって、私はすでに辞表を出している。何も恐れることはない」

その後、メア氏は日米両政府の調整にめどがついたとして、4月6日に退職している。

アメリカ兵による訴訟も

日米同盟の真価が発揮されたともされる「トモダチ作戦」。

だが、この作戦をめぐっては訴訟も起きている。

作戦に参加した空母「ロナルド・レーガン」の乗組員など少なくとも200人以上が、東京電力などに対し損害賠償や治療費などを求めて裁判を起こしているのだ。

福島第一原発の保守管理などが不適切だったために事故が起き、被ばくによって健康被害を受けたというのがその理由だ。

弁護士によると、原告の元兵士の中には白血病や甲状腺の異常などの症状が出ているという。

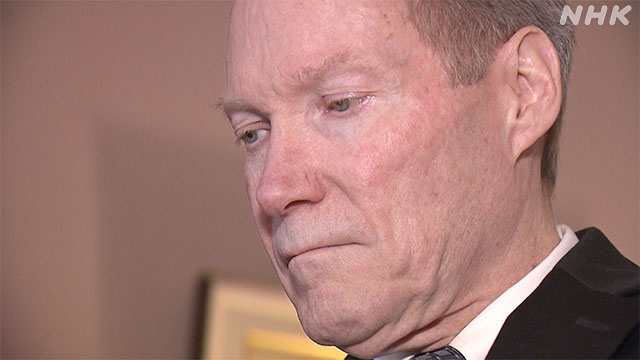

原告の1人、スティーブ・シモンズ元中尉が取材に応じてくれた。

シモンズさんが乗艦していた空母は福島県沖およそ200キロの地点を通過し、三陸の沖合に展開。

物資を運ぶヘリコプターなどの洋上基地として、交通網を遮断された被災地に物資を運ぶために、欠かせない役割を果たした。

任務を終え、半年余りがたった2011年11月ごろから、シモンズさんは運転中に気を失ったり、高熱が出たりするようになる。

体重は10キロ以上減り、足の神経麻痺の症状も出始めた。その後、両足は切断を余儀なくされ、今は車いす生活を送っている。

16年間勤めたアメリカ海軍は、2014年に名誉除隊となった。

作戦に参加するまでは山登りやハイキングを楽しみ、ハードなトレーニングも軽くこなす体だっただけに、シモンズさんは作戦中に被ばくした可能性が原因だと考えている。

「もし同じ状況に置かれたら…」

シモンズさんにとって、人生が大きく変わったこの10年間は、どのようなものだったのか。

そう尋ねると、長い沈黙のあとにこう返ってきた。

「どう表現していいのか分かりません。ありていに言えば、この10年間のほとんどは地獄のようでした。人生で最も苦しかった時期です。体の自由を失い、人生をかけて築いてきたキャリアも除隊して無になったのですから」

「今もソーシャルメディアを見ることはほとんどありません。友人が活躍し、昇進しているのを目にすると、私はそこにいないのだと再確認してしまうからです。それはとてもつらいことです。(作戦に参加した)3月になると、いつもそのことが頭をよぎります。毎年3月は私にとって一番つらい時期です」

シモンズさんたちの被ばくの可能性と、健康被害の因果関係は証明されていない。

連邦裁判所は乗組員が起こした訴訟2件について、アメリカの裁判所が扱う事案ではないなどとして、請求を棄却している。

アメリカ国防総省は2014年に連邦議会に提出した報告書で「作戦に参加したすべての個人の推定被ばく量は非常に少なく、健康被害を引き起こす水準をはるかに下回っていた」として、健康被害との関係を否定している。

それでも、福島第一原発からの放射能で体の自由を奪われたと感じるシモンズさんに、私はこう尋ねた。

「トモダチ作戦に参加したことを後悔していますか」

返答はすぐだった。

「答えはノーだ。もう一度あの時に戻れたとしても、同じことをするだろう。軍隊というのは、人生に大きな影響を及ぼしかねないリスクも背負うことになると承知のうえで、入隊するものだ。日本は同盟国、私に言わせれば兄弟同然だ。だからどんな状況であっても、もし同じ状況に置かれたら、同じことをするだろう。それが兵士というものだ」

感傷に浸るわけでもない、静かで淡々とした口調だった。

「トモダチ作戦」が残したもの

日本を取り巻く東アジアは、台頭する中国や核開発を続ける北朝鮮など、不安定な情勢が続いている。

「トモダチ作戦」の司令官を務めたウォルシュ氏は、作戦によって示された強固な日米同盟は、ほかの国々にも影響を与えたと指摘する。

「東日本大震災によって日米同盟は試され、両国は堂々と答えを出してみせた。アメリカが同盟国に対してどこまで支援するのか、日本がアメリカとの関係においてどれほどの地位を占めているのか、東アジアの国々ははっきりと理解したことでしょう」

在日アメリカ軍をめぐっては、沖縄の基地問題や駐留経費、それに兵士が起こす事件など、多くの課題を抱えている。

ただ「トモダチ作戦」に限って言えば「A friend in need is a friend indeed(困ったときの友こそ真の友)」ということわざを地で行く、心強い支援だった。

原発事故と地震・津波への対応を同時に迫られた東日本大震災。「関連死」を含めた死者と行方不明者は2万2000人を超え、戦後最大の危機だったと言われる。

私は震災後、岩手県に赴任し3年間、被災地取材に明け暮れた。現地で出会った人たちからは繰り返し、震災の風化への嘆きと警鐘を耳にした。

あの日から10年。

震災の記憶とともに、日本が最も助けを必要としたとき、覚悟を持って駆けつけた「トモダチ」の存在も、忘れてはならないと思う。

ワシントン支局記者

辻浩平

鳥取局、エルサレム特派員、盛岡局、政治部を経て

2020年からワシントン支局

「日本を助けるべきかどうかが議論になることは一切ありませんでした。震災支援が日米安全保障条約の対象になるか、法律の基盤があるかどうかなどということは話にも上らなかった。支援すべきだという前提で、日本をどうやって助けるかというところから議論は行われたのです」