そこはまるで“ポツンと一軒家”~震災後の集団移転で~

40万棟余りの住宅が全半壊した東日本大震災。あれから10年、政府は、被災地の住宅整備はおおむね完了したとしています。

住まいの再建に向け、岩手、宮城、福島を中心に300を超える地区で高台などへの集団移転が進められました。

ところが今、一部の地域で思わぬ事態が起きています。その現場を取材しました。

(仙台放送局記者 佐藤惠介 高垣祐郷)

そこはまるで“ポツンと一軒家”

東日本大震災で、自治体としては最大の3700人近くが犠牲となった宮城県石巻市。大きな被害を受けた地域の1つが海に突き出た半島部の雄勝地域です。

この地域では、集団移転によって16か所に合わせて193戸分の宅地が整備されました。

ここで、カキなどの養殖をしている木村勝雄さん(60)、玲子さん(60)夫妻です。4年前、地域に新たに設けられた宅地に戻ってきました。

木村さんの家は、集団移転で高台に完成した住宅地にあります。この区画には当初、6戸が建つ予定で4億円以上かけて整備されました。

しかし今、木村さん夫妻だけの暮らしが長く続いています。

安全な住まいの再建の一方で

なぜ、住民は戻ってこなかったのか。

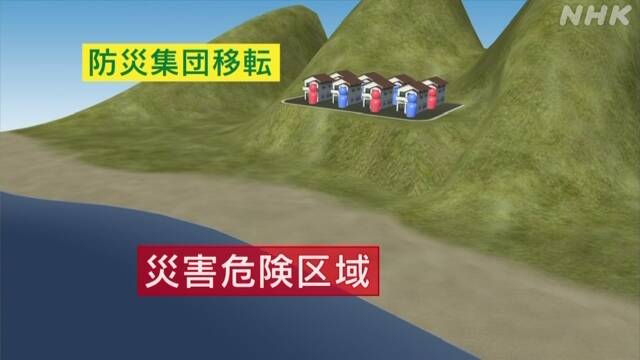

木村さんの家は『防災集団移転事業』と呼ばれる災害後の住まいの再建策で整備されました。

この事業ではまず、津波などの災害で住めなくなった地域の土地を自治体が買い取り、新たな住宅の建設に制限をかけます。

そして、高台などに宅地を整備し、土地の購入や住宅の建設費用を補助したうえで被災した人たちの移転を促します。

東日本大震災では事業費5500億円余りをかけ、岩手、宮城、福島を中心に328地区でおよそ8400戸が整備されました。

震災で甚大な被害を受けた石巻市は、再び津波に襲われることのない安全な住まいを整備したいとして高台への集団移転を原則として打ち出しました。

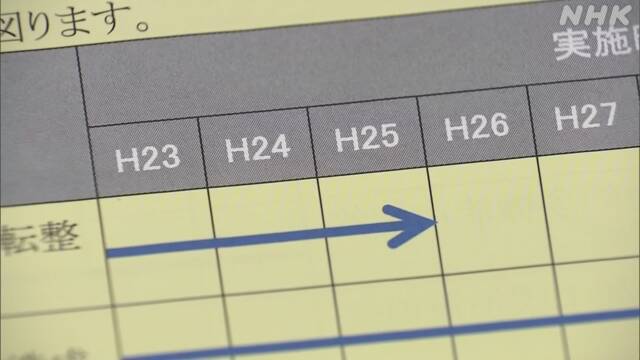

しかし、土地の造成や移転に関して住民の理解を得るために多くの時間を要します。

市は当初、3年で事業を終える予定でしたが、すべての地区で住宅が建てられるようになるまで震災から7年近くかかりました。

「被災した方々も自分の住み慣れたところで再び住みたいという希望を持っていましたから、できるだけ元の地域内で高台移転を進めたいと思った。しかし問題は時間がかかることで、高い場所を求めると山を切り開かなければならない。震災から復興まで時間を短くすることができればもっと集団移転に応じたのではないか」

住民側にも戻りたくても戻れない現実がありました。

『防災集団移転事業』が長期化するなかで、被災した人たちが多く移り住んだ場所があります。

雄勝地域から20キロほど離れた内陸部にある石巻市二子。

ここには災害公営住宅などが建つ団地が整備され、およそ400世帯が暮らしています。

住民の1人で町内会長を務める、山下憲一さん(73)は震災が起きるまで、ずっと雄勝地域で暮らしてきました。

当初は、山下さんを含め、多くの住民が住み慣れた雄勝に戻ることを希望していたと言います。

「目の前は海、後ろは山。自然に恵まれて自分たちにとっては一番いいところだなと思って育ちましたね」

しかし、山下さんが住む団地の近くには道の駅などの商業施設や大きな病院もあります。

住民たちも高齢化が進み、便利な場所で生活を送るうちに住まいの再建への意向も変わっていったといいます。

「病院は7分ぐらい、それからの街中には10分ぐらいで行けますから。生活に便利なことが一番じゃないですかね。高齢者が多いもんですから」

加速する“限界集落化”

計画どおりに集団移転が進まなかった雄勝地域。震災前はおよそ4000人が暮らしていましたが、今は4分の1に。

人口が急激に減少したことで一部では路線バスが縮小されるなど、地域の存続が危ぶまれる事態にもなっているのです。

石巻市など被災地のまちづくりに携わった専門家は、住まいの再建について、行政と住民がよりきめ細かくコミュニケーションをとる必要があったのではないかと指摘します。

「重要なのは、防災集団移転事業にどれだけ時間がかかるのかをできるだけ早い段階で把握し、それを移転希望者に迅速にきめ細かく情報提供すること。住民の意向調査もアンケートを1回とっておしまいでなく複数回行うなど丁寧な意向把握をする。行政も住民も望むかたちで住まいの再建を進めるには丁寧なプロセスが重要だ。さらに、災害の前から安全な場所に住宅を移転するなど、事前に復興策を考えておくことも教訓だと思う」

ふるさと再生へ!立ち上がった若者

人口が大きく減り、衰退してしまった雄勝地域。ふるさとを再生させようと、若者たちが動き始めています。

東北大学でまちづくりを研究する阿部晃成さん(32)です。

雄勝にあった実家は津波で流され、一度、地元を離れましたが、今、ふるさとで暮らしています。

阿部さんが研究で住民に聞き取りを行ったところ、地域の衰退以上に、気持ちの分断を感じたと言います。

地元に残った人は地域を離れた住民に対する複雑な感情がある一方、離れた人も罪悪感からふるさとに積極的に関われないというジレンマが起きていました。

「被災した人たちの感情は今でも大きく傷ついていて、バラバラになってしまっている。この10年で町並みの整備は進んだ一方、つながりを取り戻し、心の再生をはかるのは、これからがスタートだと感じている」

住民のつながりをどう取り戻していくのか。

阿部さんが、その1つとして可能性を感じているのが地域の伝統芸能や行事です。

震災前の雄勝地域では、新年などに必ず笛や太鼓の音色が響き、特に太鼓は多くの人々が子どものころに触れた経験があると言います。

震災後、ボランティアで雄勝に関わるようになった若者たちと議論を重ねるうち、太鼓をまちの中心部に置いてその魅力を発信すれば、地域の住民だけでなく、外からも人を呼び込めるのではないかと考えています。

「このまま何もせずにいると地域は衰退していくだけ。行政の支援が縮小していくなかつながりを取り戻すだけでなく 新たに生み出すためには住民たちがみずから考えて行動していく姿勢が不可欠になってくると思う」

住まいの再建が想定通りに進まず、地域の衰退が起きているのは、雄勝地域だけではないと指摘されています。

震災から10年。これからの被災地の歩みを支える阿部さんたちのような若い力に期待したいと思います。

仙台放送局石巻支局記者

佐藤惠介

2016年入局

震災や水産のほか

得意の英語力を生かした

外国人取材も

仙台放送局記者

高垣祐郷

2014年入局

山口局・秋田局を経て

仙台局

経済を中心に幅広く取材

「震災前は、隣近所と道ばたで会えばおしゃべりしたり、お茶を飲んだりと、親しくしていた。だけど、震災で皆、バラバラになってしまったんだ」