魚がとれない! どうする三陸

新しい漁船や最新の設備を備えた魚市場。東日本大震災から10年、津波で壊滅的な被害を受けた三陸の水産業は、息を吹き返したように見えますが、いま大きな問題に直面しています。

海洋環境の変化によって、魚が以前のようにとれなくなっているんです。おととしの宮城県の漁業生産量は震災前の77%。復興の歩みを止めないためにも、新しい水産業のあり方を模索する動きが始まっています。(仙台放送局記者 杉本織江 北見晃太郎)

クロマグロ漁で復興を

宮城県気仙沼市の漁業会社「臼福本店」。7隻の漁船を持つこの会社では、大西洋でクロマグロ漁などを行ってきました。東日本大震災の津波で会社の建物は全壊、車や倉庫もすべて流されました。

震災から10年、国の補助金などを使って、ようやく会社の経営は軌道に乗ってきました。しかし海洋環境の変化や乱獲によってマグロの資源量は減少しています。社長の臼井壯太朗さんは、クロマグロ漁の今後について懸念を強めています。

資源管理アピールし、マグロを高値で

そこで臼井さんが注目したのは、「MSC」という国際認証です。

ロンドンに本部がある国際非営利団体が水産資源を守るため、持続可能な漁業に与えている国際規格で「海のエコラベル」とも呼ばれています。臼井さんはこの「MSC」をクロマグロ漁として世界で初めて取得しました。

「日本の漁師が資源管理をしっかり行って漁獲したサステイナブル(持続可能)な魚と、乱獲された魚との差別化をしっかり図っていきたい。そういう思いで認証の取得に踏み切った」

持続可能な開発目標=SDGsなどを受けて、いま企業の間でも環境に配慮した投資や取り引きを重視するようになっています。こうした動きは水産業にも広がっていて、きちんと資源管理を行って漁獲されたクロマグロのニーズが高まっています。実際に臼井さんの会社が漁獲したクロマグロを買うのは大手商社傘下の水産会社で、通常より1割ほど高い価格で買い取るそうです。

「認証された商品の需要が非常に高くなっている。国内だけでなく、海外からの問い合わせも来ていて、今後海外への輸出も増えていくだろう」

新しい漁業で水産業を元気に

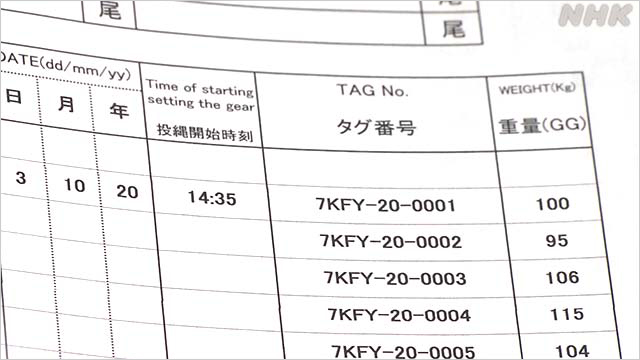

臼井さんの会社では、漁獲したすべてのマグロに電子タグを取り付けています。タグの中にはICチップが入っていて、魚をいつどこで漁獲したかといった情報が記録されています。

こうした情報はQRコードを読み取れば、誰でも確認でき、乱獲したものではないという安心感を買い手に与えることができます。漁業資源が少なくなるなか、臼井さんは他に先駆けて資源管理を徹底することが水産業の復興に欠かせないと考えています。

「水産業を魅力ある成長産業に変え、次の世代にバトンをつなぐことがわれわれの役目だと思っている。認証を取得して終わりではなく、資源管理の重要性をさまざまな方面に発信していきたい」

震災後広がったワカメ養殖もピンチ

震災から10年、科学技術を応用し変化に対応しようという動きもあります。研究を行うのは東北大学大学院農学研究科の青木優和准教授です。青木准教授は、養殖ワカメに青色LEDの光を当てて、成長を促す実験に取り組んでいます。

震災のあと宮城県沿岸部では、ワカメの養殖が盛んになりました。

ワカメの養殖は初期投資が少なく、比較的短期間で収入をあげることができるからです。三陸の冷たい海で育つワカメは、復興を象徴する特産品のひとつになっています。ところがそのワカメが、近年、海水温が上昇し育ちにくくなっているのです。

南三陸町にある「カネキ吉田商店」も影響を受けています。津波で流された工場を再建し、ワカメの加工品を生産し事業を立て直してきました。しかしワカメの水揚げが減ったことで原材料の確保が難しくなり、去年の材料費は震災前のおよそ2倍に高騰しました。ワカメを他の地域からも仕入れ、冷凍の在庫を多く確保していますが、収支への影響は避けられない状況です。

「まさか海の収穫物まで、これほど極端に影響があるとは想像していなかった。せっかく震災を乗り越えてこれからという時に、まだ希望を失いたくない」

養殖ワカメにLEDを

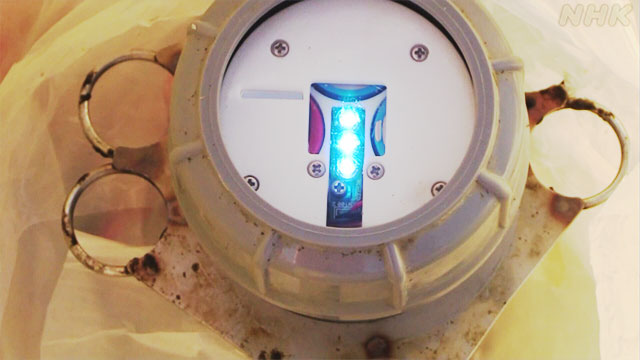

吉田社長からのSOSを受け、青木准教授が考案したのは、20センチほどの筒型の装置です。夜の間だけ青色LEDが点灯するよう設計されています。

ワカメは養殖用のロープに植えられ、海のなかで育てられますが、青木准教授はこの装置を使って、ひとつひとつの株にLEDの光を当てるようにしました。

実験を始めておよそ1か月たったことし1月、青木准教授らはLEDの光を当てたワカメを引き上げ、どれくらい育っているかを確認しました。その結果、通常より2割ほど多くワカメが育っていることが確認できました。

青木准教授らは実用化に向けて、LEDの光の強さや当てる時間、さらに装置のコストなどを検討することにしています。ワカメ養殖の新たな形を生み出せるか注目が集まっています。

「海の環境をすぐに変えることは難しいので、私たちが実験室で考えているものの中に使える技術があれば役立てたい。少しでも復興の手伝いができるようにしたい」

さらなる復興に向けて

三陸の水産業は震災から10年たった今も、震災で失った販路を取り戻せず苦境に立たされています。新型コロナウイルスの感染拡大によって、得意先である首都圏などに営業をかけることもままなりません。

その一方、水産業者の間では新たに開通した三陸の復興道路を使って、複数の加工会社で一緒になって「三陸ブランド」として水産物を売り込んでいこうという検討も始まっています。

魚市場など必要なインフラは整いました。あとはそれを使ってどう活気を取り戻すか、関係者の底力が試されています。一取材者としてわれわれも被災地の水産業を応援していきたいと思います。

仙台放送局 記者

杉本 織江

2007年入局

震災当時は仙台局勤務

国際部を経て

アジア総局でミャンマー担当

現在は仙台局で経済担当

仙台放送局 記者

北見 晃太郎

2019年入局

県警担当を経て

去年から気仙沼支局

「みんながとりたいだけとるのではなく、漁獲規制をしっかりと行って漁をしていかないと、いずれクロマグロはなくなってしまう」