科学と文化のいまがわかる

デジタル

AI・メタバースLabo ~未来探検隊~

異次元のAI ChatGPTの衝撃

2023.05.19

ネット上などの膨大な情報を学習し、まるで人間のように会話ができるAI「ChatGPT」。

世界中で急速に利用が広がり、私たちの生活に大きな影響を及ぼし始めている。

「インターネットや携帯電話の発明に並ぶ革命だ」(ビル・ゲイツ氏)

「恐ろしくすごい。危険なほど強力なAIが現実味を帯びてきた」(イーロン・マスク氏)

正と負の両面が、大きくクローズアップされている“異次元”のAI。

「私たち人間は、AIとどう向き合っていくのか」。

避けられない命題が、いま、突きつけられている。

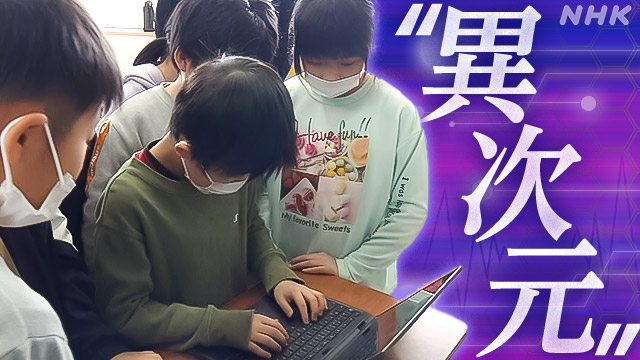

小学生が作文に

「読み進めるうちに、物語に引き込まれ、最後まで手放せませんでした」

「主人公を守ろうとする姿勢に共感し、その命運に思わず涙しました」

先月、小学5年生が提出したハリーポッターシリーズの読書感想文の一節。

字は年相応だが、使われている表現は「感銘を受けた」「涙した」など、小学生が書いたとは思えないほど巧みだ。

これは「ChatGPT」を使って書かれたものだった。

感想文の提出を受けた担任の先生は、こう振り返る。

(学校の担任)

「構成がしっかりしていて、書き方も大人が使うような表現だったので驚きました。たぶん書いたのは本人ではないと感じ、尋ねたら、ChatGPTに書いてもらったと言うことでした。ですが、書き方を写すだけでも学びにはなりますし、新しいものを意欲的に取り込んだという姿勢は評価しています」

ChatGPTの利用は、いま日本でも急速に広がり、私たちの生活を変え始めている。

ビジネスに革命 大幅な業務改善

企業向けのシステム開発を手がけるIT企業「パナソニックコネクト」は、ことし2月、国内の1万2500人の全社員を対象に、ChatGPTを利用した独自のAIシステムを導入した。

すでに劇的な業務効率化の効果がでていると言う。

(社員)

「プレゼンテーションの台本を作ったりとか、議事録の作成とかに使っています。口語的な英訳も出してくれるので、楽になります」

(社員)

「とにかくどんな質問にも返してくれます」

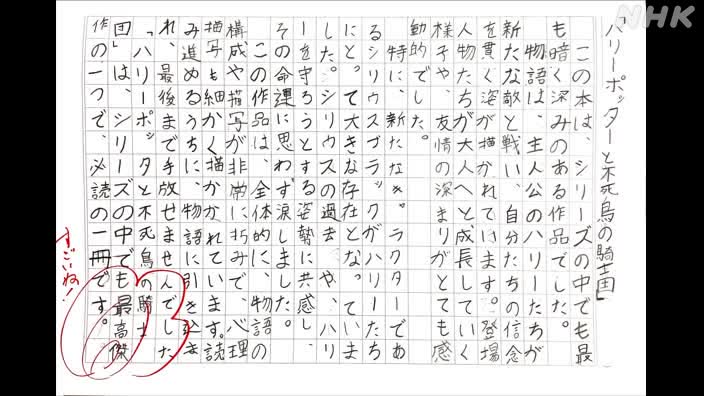

IT部門の社員が行っていたのは、社員に対して行った仕事の環境への満足度を聞いた1000件以上にも及ぶアンケートの分析だ。

1人1人が何を課題としているのか、自由記述欄に書かれた記述を読み解くには多くの時間がかかる。その内容を自動的に評価してくれるプログラムを書くよう指示を出してみる。

「pythonで取り込んだデータの特定の項目を感情分析し、取り込んだファイルのレコード全件を処理するまでリピートしながら処理を行うコードを作成してください」と、入力すると…。

数秒でプログラムのコードの下書きができあがった。

これまで1時間かけて書いていたプログラムの作成が10分でできるようになった。

(IT部門の社員)

「かなり正確に、ものすごくきれいな構文で出てくるので、そのまま使うことも出来ます。プログラムの知識が無くても書けるようなところがあります。劇的にスピードが上がると思います」

また法務部の社員は、社内研修で使うための資料作りやアイデア出しに使っていた。

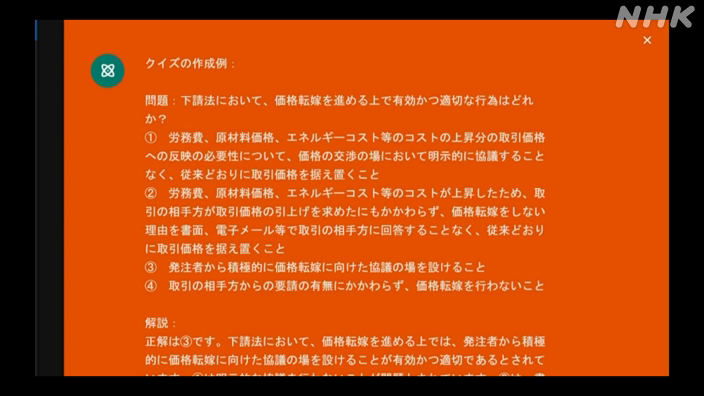

下請法を学んでもらうために、クイズ形式の教材の作成を依頼すると、AIは瞬時に設問とそれにあわせた答えとして4つの選択肢を提示、解説も示した。

(法務部の社員)

「ChatGPTで助けてもらうともう一つのアイデアが生まれる感じがあります」

会社では、AIはあくまでアシスタントとして、限界を理解した上で使用するよう、使う際の「注意事項5か条」を決めている。

▽「正確とは限りません。最終的な判断は人が行う必要があります」

▽「最近のことは回答できません」

▽「パブリックな情報からしか回答できません。社内情報は学習していません」

▽「英語の方が正確な回答が返ってきます」

▽「未来のことはわかりません」

導入を決めた責任者は、AIによる効率化で生まれた余力や時間を使うことで、業務の生産性がさらに上がっていくことに期待している。

(河野昭彦 執行役員CIO)

「想定していた以上に、各社員ごとに千差万別な使い方ができていると思う。効率化が図られた分、人間側は判断することやブラッシュアップなどに時間をかけていくということにシフトできると考えています」

仕事が一変 雇用への懸念も

ChatGPTの普及が進むアメリカでは、その能力のすごさゆえ波紋が広がっている。

コネティカット州で50年近く続く旅行会社のオーナー、オデッド・バタットさん。

顧客に提案している旅のプランを、試しにChatGPTに頼んでみた。

依頼したのは、「パリへの旅」そして、「予算は3人で5000ドル」。すると、ルーブル美術館など有名な観光スポットを効率よく回ることができる4泊5日のプランが瞬く間に提案された。

(旅行会社オーナーのオデッド・バタットさん)

「これがより洗練されたものになれば驚異的です。この技術を使いこなせばお客さんをつかむことができるでしょう。しかし、時代の流れに乗り遅れれば、仕事を続けるのは難しいかもしれません。もしかしたら旅行会社を衰退させたり、仕事を奪ってしまうものになるかもしれない」

雇用や仕事への影響に関しては、先月、アメリカのペンシルバニア大学などの研究グループが、ChatGPTなどのAIが人々の仕事にどんな影響を与えるのか、研究結果を公表した。

この中では「アメリカでは80%近い人々の仕事に、何らかの影響がでる」とされた。

SF雑誌 応募に殺到

影響が顕在化している現場もある。

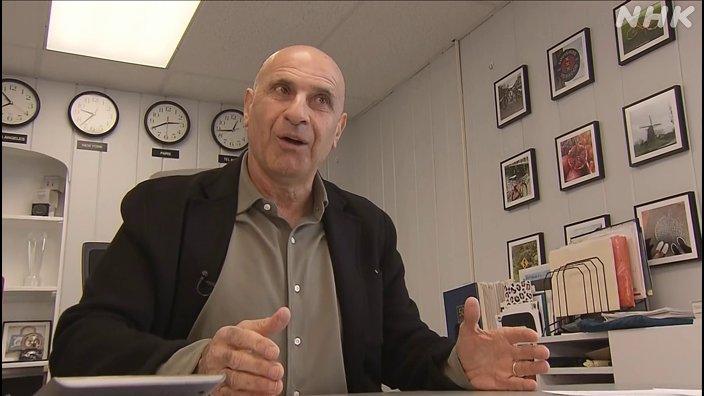

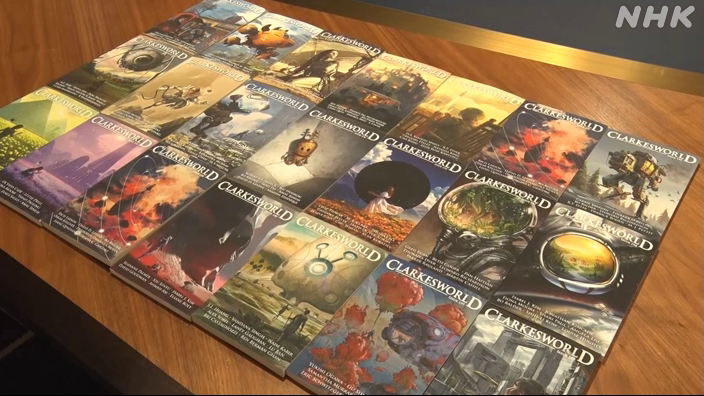

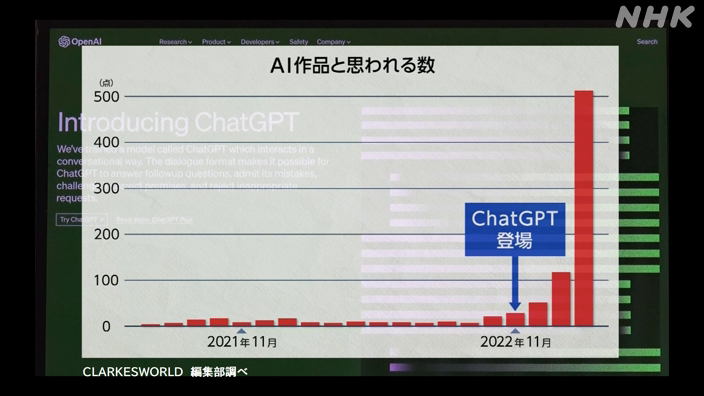

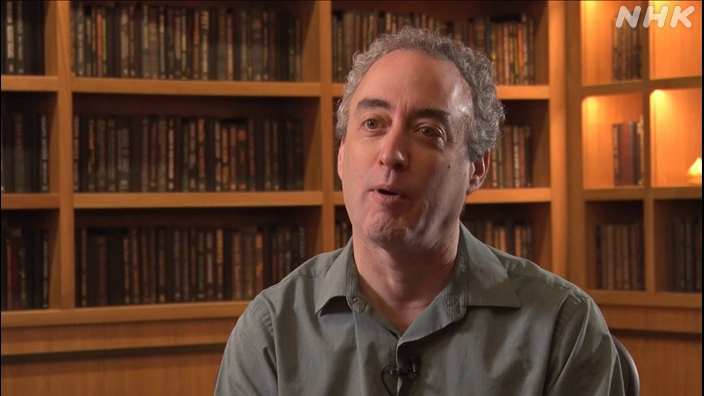

アメリカのSF雑誌の編集長を務めるニール・クラークさん。有名な文学賞も輩出してきた雑誌だが、ことしに入ってChatGPTを使ったと見られる投稿が激増した。

これまでAIによって書かれたと思われる作品は月に数件程度だったが、2月には500件も寄せられた。

(ニール・クラーク 編集長)

「きっかけはYouTubeやTikTokでChatGPTを使ったお金もうけの方法が取り上げられたことでした。ChatGPTを使って作品を書く方法や、その投稿先を紹介していたのです。私の雑誌も、標的の1つになってしまったのです」

こうした事態を受け、クラークさんは作品の募集を一時中止せざるを得なくなった。

(ニール・クラーク 編集長)

「気がめいりました。新しい作品を受け付けられないと、革新や変化は生まれません。同業者の中には、『もう作品の公募はしない』という人もいます。そうやって扉が閉まっていく度に、業界全体が打撃を受けるのです」

教育に大きな影響

大きな影響が出ているのが教育の現場だ。

アメリカのノーザン・ミシガン大学で、哲学を教えるアントニー・オーマン教授は、学生たちが使う、ChatGPTにどう対応すべきか頭を悩ませている。

学生に話を聞いてみると、活用に積極的な意見も多かった。

(女子学生)

「私はChatGPTを使ってレポートを書いています。助けてもらっています。とても賢くて知識も多いし、1人で作るより、ずっといいものが作れるようになるんです」

(男子学生)

「僕は使い続けます。Googleをつかうことと何が違うのですか。ChatGPTがなくてもカンニングする子はしますよね」

一方、教員たちからは禁止すべきという声も強まっていると言う。

(同僚の教授)

「私は禁止すべきと思っています。歴史を教えていますが、資料については自分で読んで考えて欲しいと思っています。自分の力でやり遂げることに意味があると思うのです」

禁止すべきか、禁止すべきでないか。

オーマン教授はまだ判断がついていないと話した。

(アントニー・オーマン教授)

「すごく葛藤しています。使わせてあげたいという気持ちもあります。これから当たり前になってくるのですから。一方で、これまでやってきたことが台なしになるのではという不安もあります」

教育現場 日本でも対策

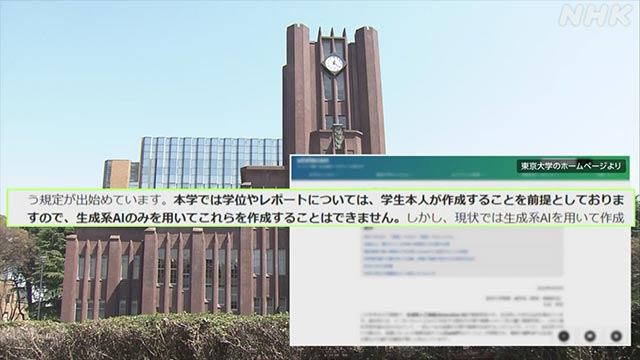

教育現場での利用は日本でも広がっていると見られるが、詳しい実態は分かっていない。

こうした中、国内の大学でも対応や見解や注意喚起を始めるところも出てきた。

東京大学は、学内向けのホームページに副学長名で見解を示し、「学位やレポートについては生成系AIのみを用いて作成することはできない」などとした。

また、上智大学は「レポート、小論文、学位論文等において、使用を認めない。使用が確認された場合は、厳格な対応を行う。教員の許可があればその指示の範囲内で使うことは可」などとする方針を示している。

東北大学では「未発表の論文や秘密にすべき情報を入力してしまうと、意図せず漏えいしてしまう可能性がある」などとする、注意喚起を行った。

このほか、小中高校生の「読書感想文」の今年度のコンクールについても、主催する全国学校図書館協議会が、応募要項に「盗作や不適切な引用等があった場合、審査対象外になることがある」と追記したほか、文部科学省も、今後、学校現場での取り扱いを示す資料を作成する方針だ。

大きな脅威も

驚くほど進化が速いAI。その脅威に世界中で懸念の声が高まっている。

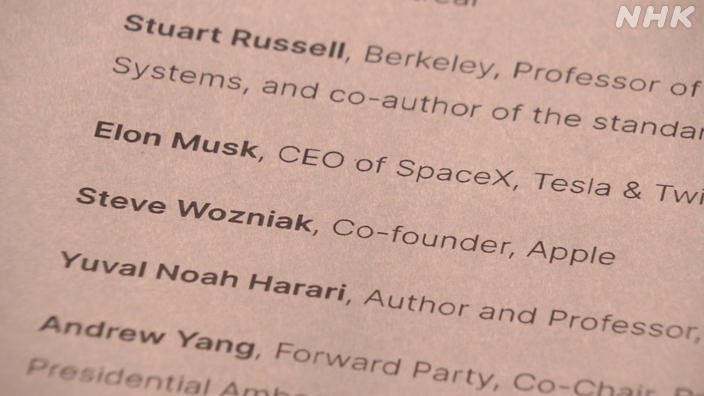

アメリカでは、非営利団体が、高度なAIの出現で人類が文明を制御できなくなるおそれがあるなどとして少なくとも半年間は開発を中断するよう求める書簡を公表。

実業家のイーロン・マスク氏やアップルの創業者の1人スティーブ・ウォズニアック氏など著名人ら、11日時点で2万人を超える署名が集まっている。

データ利用の問題は

懸念されていることの一つは、AIが学習するインターネット上のデータ利用の問題だ。

データには、個人情報やビジネスの機密情報なども含まれる可能性がある。

イタリアの当局は、個人データを法的根拠がないまま収集し、利用者の会話の内容や支払いに関する情報についてデータの侵害があったとして、個人情報の保護に関する法律に違反している疑いがあると一時的に使用を禁止すると発表した。

これに対して、開発企業は、AIが学習するデータには個人情報も含まれているものの可能なかぎり削除している、AIが作成する回答は、暴力などを含む内容は生成されないようにしている、としている。

また利用者は18歳以上、または保護者の許可を得た13歳以上に限り、今後、年齢を確認する仕組みの導入を検討しているとしている。

フェイク生成 サイバー犯罪への悪用は

もう一つは、誤った情報やフェイクニュースの拡散、国家のプロパガンダなどに利用されるなどのリスクだ。

特定の国や政治家などに好意的、または悪意をむけるような記事を量産すれば世論をコントロールできてしまうおそれもある。

サイバー犯罪に悪用されるリスクも指摘される。

アメリカの調査会社が公表した、2023年の世界10大リスクではロシア、中国に次いで3位に「大混乱生成兵器」というタイトルで、ChatGPTなどの生成系AIの進歩や普及が、政治・経済的な混乱に広く影響するおそれがある、などとしてランクインした。

東京大学の松尾豊教授は、ルール作りの必要性を指摘する。

(東京大学 松尾豊 教授)

「人間の意思決定に、大きな影響を及ぼす可能性もあるので、『このように使うことは良い・悪い』といったルール作りをなるべく早く行うべきだ。自動車ができて制限速度とかシートベルトができたのと同じように」

開発者に独占インタビュー

ChatGPTを開発した企業はどう考えているのか。

サム・アルトマンCEOは、NHKの単独インタビューに次のように答えた。

(サム・アルトマンCEO)

「開発者がすべきことはリスクから目を背けず対処する方法を考え、人々が大きな利益を享受できるようにすることです。この新しい技術を使えば、驚くような新しいことが可能になり、今はまだ想像も付かないような方法で私たちの生活を豊かにしてくれるでしょう。AIは、SFの世界では人類を奴隷にするロボットのように何十年も描かれてきて、そのように考えることは簡単です。しかし、私たちは人間がルールを設け、止められるように作っています。規制に関する議論は非常に重要です。政府はその議論をする義務がありますし、その議論には喜んで参加します。テクノロジーには大きなメリットと深刻なデメリットがあり、産業革命でも同じようなことが言われていました。AIは私たちの創造性を高めるもので(人間に)代わるものではありません」

AIと暮らす未来

「AIと暮らす社会」が当たり前になる日は、いつか必ず来る。

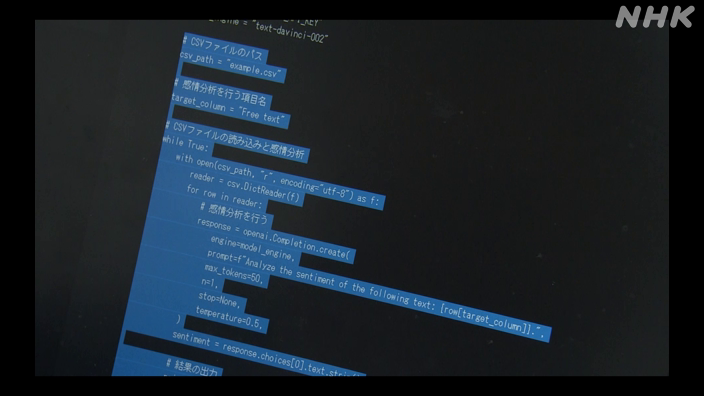

山形県高畠町の小学校では、ChatGPTを取り入れ、「AIとの付き合い方」を学ぶ授業が始まっている。

この日は道徳の授業で、テーマは「AIに頼るか、頼らないか」。教材に使ったのは、「かずや君」という少年が、仲の良い友達から「おかず」というあだ名を付けられ、嫌なのに、嫌われたくないと悩みを打ち明けられずにいる物語だ。

周りの人たちもかずや君のことをだんだん、おかずと呼ぶようになり、かずや君は、ますます学校へ行く足取りが重くなっていく。

先生は、かずや君の悩みをChatGPTに相談してみた。すると…。

(ChatGPT)

「まずあなたがやるべきことは、友達にそのあだ名が気に入らないと伝えることです。言い出すことが難しい場合は友達にメールや手紙を書いて自分の気持ちを伝えてもよいでしょう」

先生は、この物語にChatGPTがいたら、かずや君が頼っていたかどうか、児童たちにどう思うかたずねた。意見は分かれた。

「私は頼ります。AIだったらいろいろ教えてくれるし解決策も教えてくれるから」

「まずはお母さんやお父さんに行ってみてダメだったらAIに相談する」

一方で…。

「僕は頼りません。自分たちで解決した方が自分の気持ちをしっかり伝えられると思ったから」

「私は頼りません。だってAIに頼ったら人生でずっとAIに頼るかもしれないから」

AIに触れることで、子どもたちに自ら考える姿勢を身につけてもらいたい。授業の中で先生は、子どもたちに何度も問いかけていた。

(先生)

「最後に判断するのは誰?」

ドラえもんの国

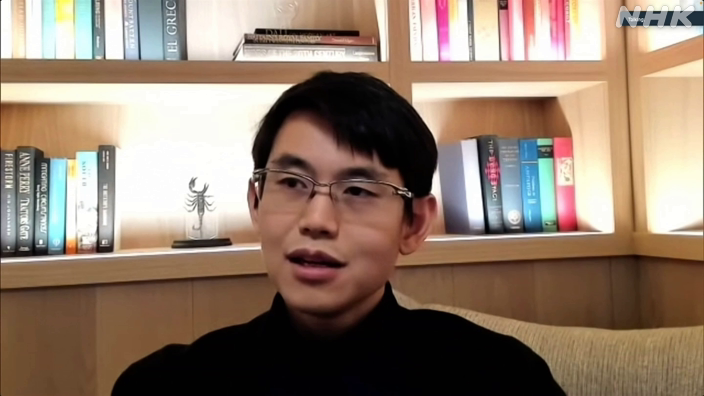

「ChatGPT」の開発チームには、実は日本生まれの人物もいる。

技術幹部のシェイン・グウさん。日本人のChatGPTへの接し方について、面白く、ユニークで深いとして、ドラえもんを例に挙げ、次のように話した。

(シェイン・グウさん)

「日本は他の国と違ってAIをおそれていない、道具として見ていない。それは、ドラえもんの影響が大きいのかなと思う。AIと一緒に生きる世界がどういうものなのかを幼少期から何となく理解している。これは世界の中でも独特だと思う。生成系AIの分野で伸びしろが一番あるのは日本だと思う」

スカイネットかドラえもんか

「人類はAIに支配されてしまう」「地球が抱えている多くの課題はAIで解決できる」

取材をすればするほど、期待と不安が入り交じる複雑な考えや思いに触れ、翻弄される。AIの進化のスピードは速く、世界中で何が起きているのか、正確に把握することが困難になりつつあると、専門家ですら口にする。

革新的なテクノロジーは、いつの時代も歓迎と困惑で迎えられてきた。

インターネットの時もスマートフォンの時もそうだった。

ネットやスマホが、私たちを豊かにしたか、幸せにしたか、結果は出ていない。

そして、このChatGPT。試されているのは、今回も人間。私たちの生き方だ、と思う。

人類を滅ぼす「スカイネット」か、最高の友だち「ドラえもん」か。

その未来を選び取っていくのは私たちだ。