科学と文化のいまがわかる

科学

イプシロン打ち上げ成功 宇宙ビジネス拡大の切り札なるか

2018.01.24

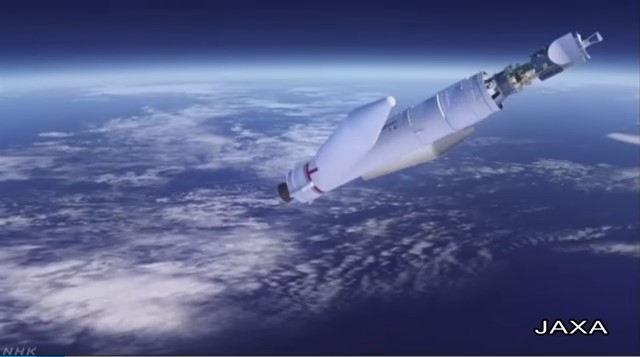

人工衛星を低コストで打ち上げようと開発された日本の新しい小型ロケット「イプシロン」の3号機が、今月18日、大手電機メーカーNECの衛星を載せ、打ち上げられました。イプシロンは順調に飛行し、高度500キロ付近の宇宙空間で衛星を予定の軌道に投入。打ち上げは無事、成功しました。

世界では今、小型の衛星を使って、宇宙から地上の経済活動や自然災害の発生などを常時撮影し、得られた画像データを分析・販売するといったいわゆる「宇宙ビジネス」が盛んになっています。特にインフラの貧弱な新興国では、石油パイプラインの保守点検や農作物の生育状況の確認など、低コストで国土全体の状況を把握できるツールとして、高い需要が見込まれているのです。

イプシロンは、こうした衛星打ち上げの需要を取り込みたいと、大幅なコストダウンを図りながら開発が進められて来ました。今回の3号機の打ち上げ成功によって、日本が世界の宇宙ビジネスの市場で存在感を示していけるようになるのか、課題も含め解説します。

期待のロケット打ち上げ成功

日本の新しい小型ロケット「イプシロン」の3号機は、大手電機メーカーのNECが開発した地球観測衛星「ASNARO」の2号機を載せ、今月18日の午前6時6分、鹿児島県の内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられました。

イプシロンは、1段目のエンジンに点火したあと、ごう音とともに発射台を離れ、順調に飛行。打ち上げから50分余り経過した午前7時前、高度500キロ付近で「ASNARO」の2号機を予定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。

美しく光る夜光雲も出現

今回は、ロケットが飛行した跡に、銀色や赤色に輝く「夜光雲」と呼ばれる見慣れない雲が出現したので、打ち上げが記憶に残っている方も多いかも知れません。

「夜光雲」は、通常の雲が地上から10数キロの場所にできるのに対し、高度80キロ付近の大気の層「中間圏」にできる氷の雲です。ロケットから排出された大量のガスやチリが氷の粒となってできたと考えられるということで、早朝、太陽の光を浴び、美しく光る雲が、九州や四国を中心に西日本の広い範囲で観測されました。

イプシロンが拓く未来

日本の空に美しく光る「夜光雲」を残し、無事、打ち上げが成功したイプシロンロケット。拡大が見込まれる宇宙ビジネスの国際市場に投入するため、全く新しいコンセプトで作られた日本の国産小型ロケットです。

世界の人工衛星の打ち上げ需要は今、ベンチャー企業の宇宙ビジネスへの参入などによって急拡大していますが、そこにはアメリカやロシア、ヨーロッパ、インドなど宇宙開発国の低コストで信頼性の高いロケットが存在しています。

このためイプシロンは、顧客獲得を目標に、開発段階から徹底したコストダウンの手法が導入されました。

1段目のロケットは、日本の主力ロケット「H2A」の補助ロケットをそのまま使用。また、発射管制のシステムは、イプシロンのために新たなものが開発されました。従来、ロケットを発射する際は、ノウハウを持った大勢の技術者が地上の管制室で表示されるデータを監視し、異常がないか判断していましたが、イプシロンで採用された新しいシステムでは、点検作業を一部人工知能に任せて自動化することで、作業の効率化と人件費の圧縮が図られました。これによって、従来42日間かかっていた作業が、イプシロンでは9日間にまで短縮。その結果、打ち上げ費用もおよそ40億円と従来の小型ロケットの半分程度に抑えられました。今後は、30億円以下まで下げることを目指します。

また「イプシロン」のもうひとつの大きな特徴は“成長するロケット”だという点です。

2013年9月の1号機の打ち上げでは、人工知能を使った自律点検システムの技術を確立。続く2016年12月の2号機では、顧客となる新興国の人工衛星の重量が600キロ近くになるものが多くなると判明し、2段目のロケットの推進力を強化。高度500キロ付近に打ち上げられる衛星の重量を450キロから590キロまで増強しました。そして今回の3号機では、新たな推進装置を追加。衛星を企業が求める軌道に高い精度で投入できる能力を高めました。

そして今回、初めて民間企業のNECから地球観測衛星「ASNARO」2号機の打ち上げを委託され、商業的な成功を収めたのです。JAXA=宇宙航空研究開発機構によりますと、イプシロンで打ち上げるのに適している、重さが300キロから600キロの衛星は、2020年以降、海外では毎年5機程度の需要があると予測されています。JAXAでは、このうち毎年1機の受注を目指すことにしています。

NECが狙う宇宙ビジネス

一方で、イプシロンに搭載された地球観測衛星「ASNARO」の2号機を開発したNECも、宇宙ビジネスで重要な転機を迎えていました。

NECは、これまで小惑星探査機「はやぶさ」や国際宇宙ステーションの日本の実験棟「きぼう」のロボットアームなどを手がけた実績がありますが、人工衛星については衛星の製造にとどまっていました。

しかし、世界では、衛星が撮影した画像を活用して産業や災害の監視に利用しようという動きが急速に活発化。日本でも、衛星からのデータを民間企業がビジネスに利用するのを認める「衛星リモセン法」が去年、施行されるなど環境が大きく変化してきました。

このためNECは、衛星のデータを販売する宇宙ビジネスへの本格参入を目指すことを決め、「ASNARO」2号機の今回の打ち上げが、その第一歩となったのです。

NECは、打ち上げの1週間ほど前、都内に開設した衛星オペレーションセンターを報道陣らに公開しました。打ち上げ後の衛星の運用も担うことで、撮影した画像の販売、さらには画像を解析し、付加価値をつけたデータを顧客に販売する事業にも乗り出そうとしています。

事業スタートはことし9月。売り上げ目標は、今後3年間で50億円です。日本の大手電機メーカーとしては初となる、大きな一歩を今回の打ち上げで歩み始めたのです。

ビジネス展開に期待

今回の打ち上げの成功は、新興国などに低コストの打ち上げ用ロケットと人工衛星をパッケージで販売していくスタイルが可能になるという点でも大きな意味を持つことになりました。

人工衛星の打ち上げから、運用、データ販売まで一手に引き受けることができれば、日本の宇宙産業にとって大きなビジネスチャンスとなります。

一方で、課題も残されています。今回の打ち上げ費用はおよそ40億円と、日本の従来の小型ロケットからすれば、大幅なコストダウンとなったものの、国際市場では割高です。同じ費用を払えば、インドのロケットなら、3倍の重量の人工衛星を打ち上げることができます。

まだまだコスト面での競争力は十分ではないのです。

JAXAでは、製造手順自体の効率化や、IHIエアロスペースへの機体製造の一元化、また打ち上げ事業を民間事業者に移管するなどして、さらなるコスト削減を図ろうとしています。

またコストに加えてロケットに求められるのは「信頼性」です。打ち上げの失敗は、膨大な経済的損失と事業の大幅な遅れをもたらします。イプシロンは、まだ3機しか打ち上がってません。今後、打ち上げ実績を重ね、世界のロケットの信頼性の目安となっている95%以上の成功率を確保していくことが重要です。

イプシロンロケットの真価が問われるのはこれからです。