2024年の春闘交渉が本格化 賃上げどうなる?最新の状況を解説

ことしの春闘の交渉が本格化しています。賃上げに向けた動きの最新の状況について、経済担当の井村解説委員、教えて!

ことしの春闘では、労使共に賃上げの機運が高まっているようですね。

そうですね。

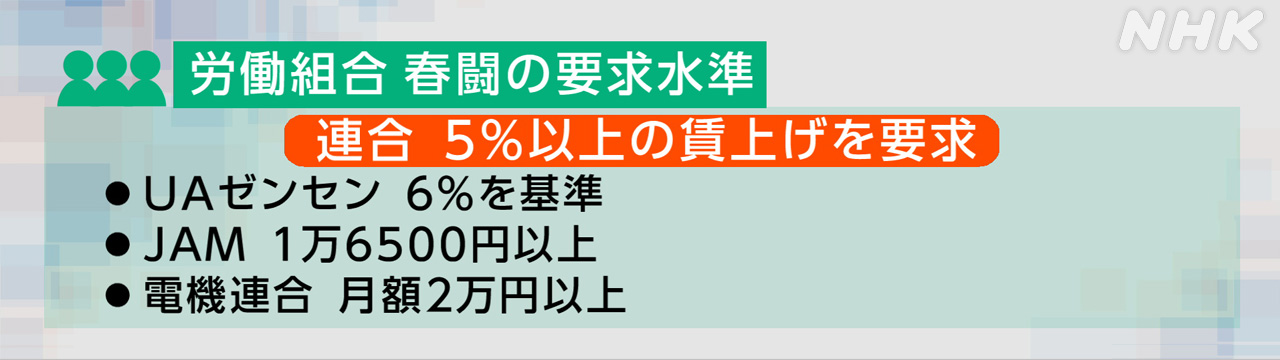

労働組合の中央組織・連合は、定期昇給分をあわせて、5%以上の賃上げを求める方針で、産業別の労働組合からも、例年以上に高い水準の賃上げを要求する方針が示されています。

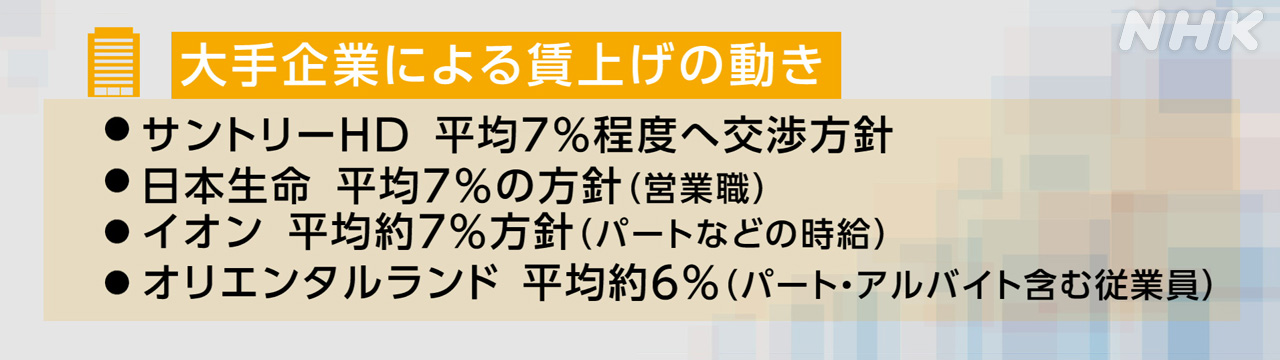

また、大手企業の間では、すでに賃上げの方針を表明する動きも相次ぎ、正社員だけでなく、非正規社員の賃上げ方針を打ち出す企業も出始めています。

ただ課題は、働く人のおよそ7割を占める中小企業で賃上げが広がるかどうかです。

大企業に比べて、中小企業は、賃上げが広がりにくいと聞きますね。

中小企業は全般に、持続的な賃上げへの余力が小さいと言われています。

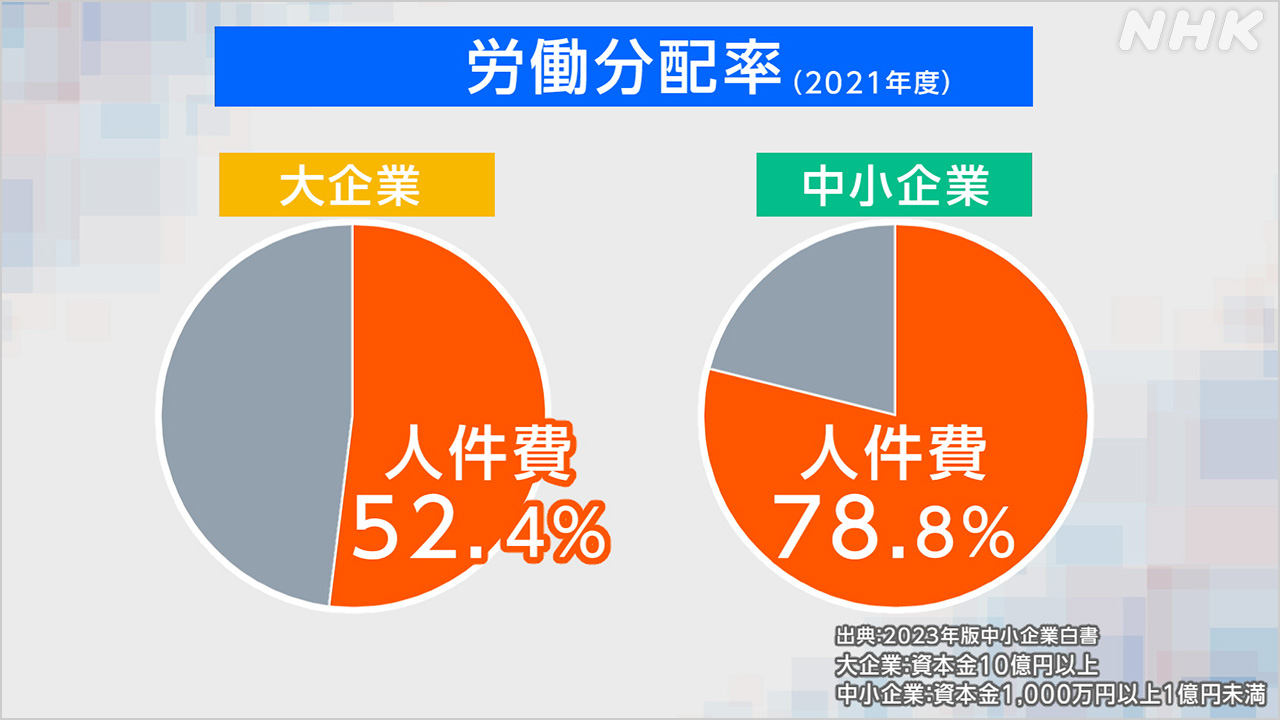

こちらは、会社が生み出した利益などの付加価値の額に占める人件費の割合を示した「労働分配率」という数字です。

大企業の52.4%に対し、中小企業は78.8%と、中小企業が高くなっています。

中小企業は下請けでの受注が多くもうけが出にくい分、数字が高くなる傾向にあると、中小企業庁は指摘しています。

このため中小企業の賃上げには、その元手を商品の値上げで確保することが重要です。

中小企業は実際のところ、値上げは出来ているのでしょうか。

十分に進んでいないのが現状です。

中小企業庁の最新の調べでは、生産コストの増加分のうち、半分以下の45.7%しか価格に上乗せできていません。(調査期間は去年10月~12月)

さらに、回答したほぼ5社に1社は「全く転嫁できない・減額された」と答え、特に、人件費にあたる労務費の転嫁が進んでいません。

なぜ、中小企業で価格転嫁が進まないのでしょうか。

背景には「契約の打ち切りなどが心配で、協議を持ちかけられない」とか「労務費の上昇分は受注者の自助努力で吸収すべきだとの意識が発注者側に根強く、転嫁に応じてくれない」といった事情があるということです。

こうした状況に対し、国はどのように対応しているのでしょうか。

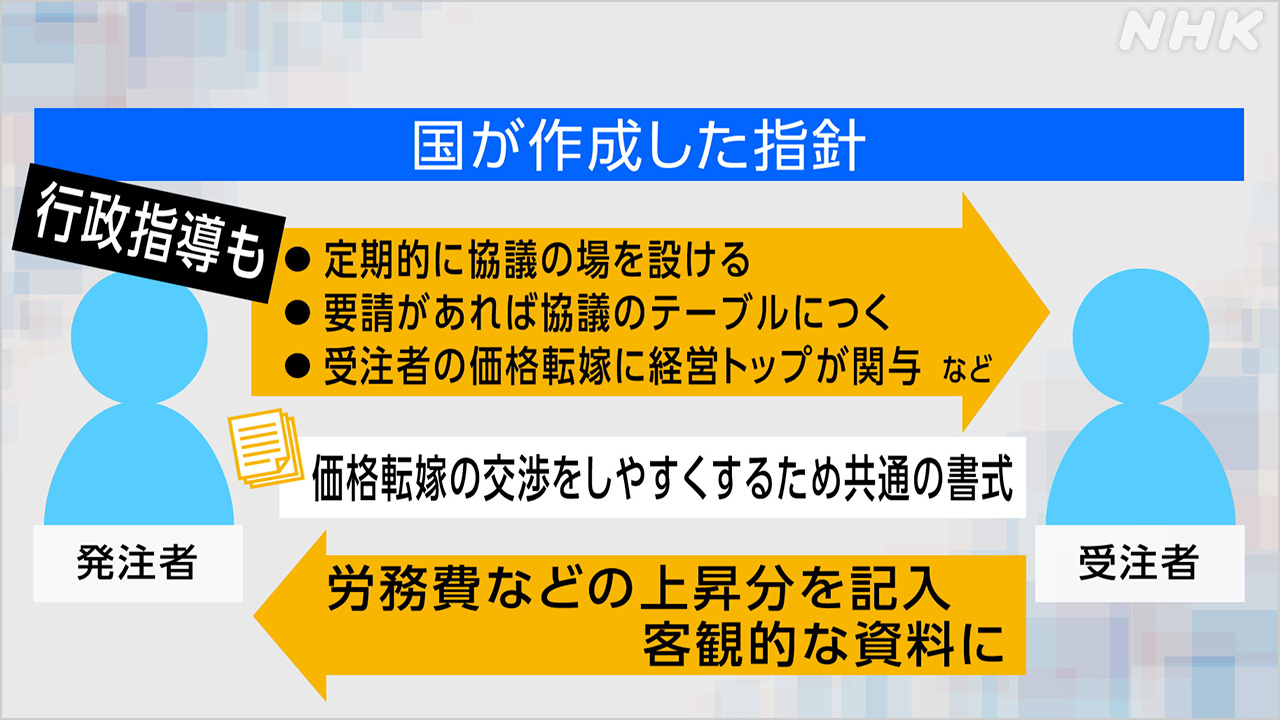

公正取引委員会と内閣官房は、中小企業の労務費の転嫁を後押しするための「指針」を去年11月にとりまとめました。

具体的には、次のようなことを定めています。

発注者側が受注者の労務費の転嫁について定期的に協議の場を設ける、要請があれば協議のテーブルにつく、受注者の価格転嫁に発注者の経営トップが関与する、といったことです。

また、指針の1つとして、受注者が価格転嫁の交渉をしやすくするため、共通の書式の例も作りました。

この書式に沿って労務費などの上昇分を記入すれば客観的な資料とみなされ、発注者はそのデータを「尊重」しなければなりません。

さらに国は、こうした指針に沿わない企業には、法律に基づく行政指導を行うこともありえるとしています。

一方で、企業の価格転嫁が進めば、消費者にとっては値上げが続くことになりますよね。

だからこそ、消費者でもある働く人の賃上げは、欠かせないわけです。

日本では、物価の上昇に賃金の伸びが追いつかない状態が続いていて、実質賃金は21か月連続でマイナスとなっています。

足もとでは、食品などで節約志向が出ているとの指摘もあります。

この実質賃金がプラスに向かい、暮らし向きが改善したと実感できるようになることが、賃金と物価の好循環に向けては欠かせません。

春闘は、来月、大手の集中回答日を迎え、その後、中小企業と続きます。

物価上昇に負けない持続的な賃上げが中小企業も含めて実現できるかが焦点です。

# 注目のタグ

- # 新型コロナ (51件)

- # 暮らし・子育て (34件)

- # 銀行・金融 (34件)

- # 環境・脱炭素 (33件)

- # 自動車 (28件)

- # AI・IT・ネット (27件)

- # 財政・経済政策 (24件)

- # 働き方改革 (21件)

- # 給与・雇用 (21件)

- # 日銀 (19件)

- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)

- # 消費税率引き上げ (17件)

- # エネルギー (17件)

- # 農業・農産品 (15件)

- # 原油価格 (14件)

- # 人手不足 (14件)

- # 物価高騰 (13件)

- # 外食 (13件)

- # 旅行・インバウンド (12件)

- # 株式市場・株価 (12件)

- # 景気 (12件)

- # 経済連携・貿易 (12件)

- # ウクライナ侵攻 (11件)

- # 携帯料金 (10件)

- # コンビニ (10件)

- # お酒 (10件)

- # 携帯電話 (9件)

- # 鉄道 (9件)

- # キャッシュレス決済 (9件)

- # 為替 (9件)